DDCは、ディライトワークスで活躍している開発者が、これまでのゲーム開発現場で取り組んできた経験から得た知見や開発技術をゲーム業界で働く開発者に広く紹介するイベント。2018年12月より、毎月1回のペースで開催されている。

6回目となる今回のDDCでは、“お客様の「欲求」を探るワークショップ”というテーマで、ディライトワークスの東山朝日氏が講義を行った。

東山氏は1993年、株式会社ナムコに入社し、PS『エースコンバット2』のディレクターやPS2『機動戦士ガンダム 一年戦争』のプロデューサーを務めている。ナムコがバンダイと合併してバンダイナムコゲームス(現・バンダイナムコエンターテインメント)となった後も、DS、Wiiの『結界師』シリーズや、PS3『機動戦士ガンダム戦記』などで製作プロデューサーを担当している。

2012年にタイトーに転職し、アーケードの『グルーヴコースター』などの制作に携わったのち、2017年にディライトワークスに入社。ちなみにナムコ時代には家庭用ゲームだけでなく、ネジコンやジョグコン、ガンコン2といったデバイスの開発も手がけている。

年齢や性別が同じでも、その人の過去の体験によって趣味嗜好は異なる

東山氏は、ゲームを開発する上で「自分たちの製品を買ってくれるお客様はどんな人なのか。お客様はどんな“欲求”を持っていて、自分たちの製品はそれに応えられているのか」を明確にすることが大事だと捉えているという。

会場に向かって東山氏が「なぜ人気があるのか分からないものは?」と問いかけると、参加者の1人から「タピオカ入りドリンク」との声が。それに対して別の参加者からは、「触感が新しい」「小腹が満たされる」といった意見が反論として挙げられた。個人の趣味嗜好や好き嫌いは人によって異なるという、ある意味で当たり前とも言える状況が示されたわけだ。

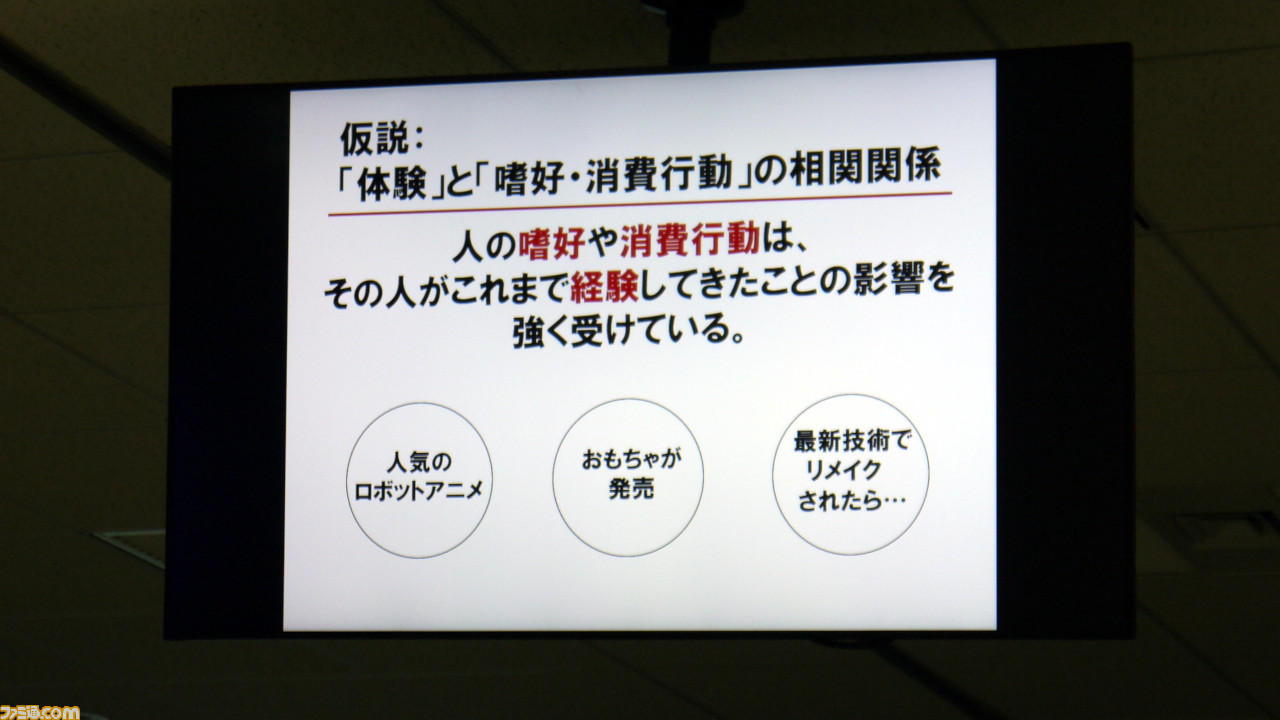

ここで東山氏は「趣味嗜好は年齢や性別に影響されるが、たとえ年齢や性別が同じでも、まったく同一にはならない」と指摘。そこから、人間の嗜好や消費行動は「その人がこれまで経験してきたことに、強く影響を受けているのでは」という仮説を立てた。

たとえば、1972年にあるロボットアニメが大人気になると、当時の子どもたちはそのロボットを再現したオモチャに夢中になった。そして25年後の1997年に、そのオモチャを現代の技術でよりリアルに表現した大人向けの商品が発売されると、1972年当時にそのオモチャで遊んでいた人たちも、当時は買えずにいた人たちのどちらも、強く興味を示すことになった。このように「個人の体験と消費行動には相関関係がある」と、東山氏は説明した。

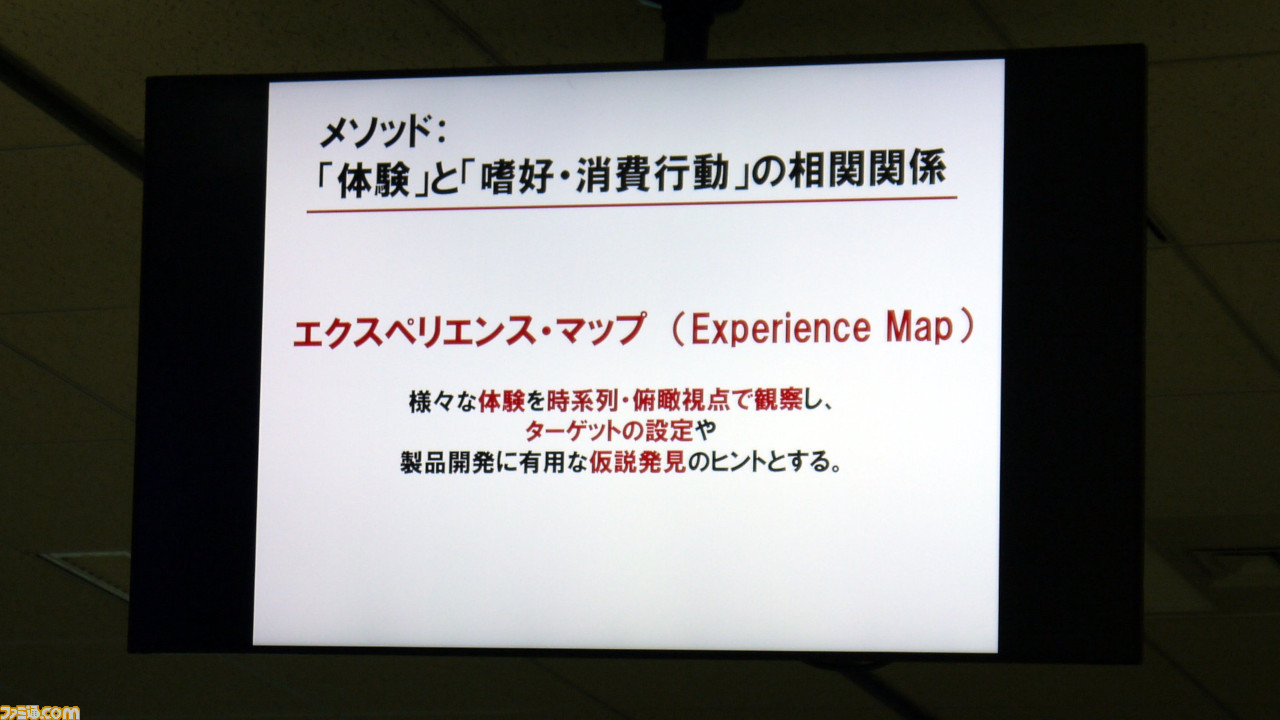

東山氏は「人間は歳を取ると自分自身の経験にこだわりすぎて、他人の持っている欲求が見通しづらくなるのでは」と指摘。そこで他人の心の中にある“欲求”を客観的に覗き見る方法として、“他人に成り代わって、その人の年表を書いてみる”ことを考えたという。こうして東山氏が提唱するのが、次に紹介する“エクスペリエンス・マップ(EXマップ)”のメソッドだ。

年代ごとの体験を俯瞰するエクスペリエンス・マップで“欲求”を読み解く

エクスペリエンス・マップとは、日本語にすると“体験年表”や“体験地図”といった意味になる。東山氏がEXマップを生み出すにあたっては、特定の年代に生まれた人たちがマスコミによって、“○○世代”とまとめられることがヒントになったそうだ。

○○世代と呼ばれるように、同じ時代に同じような経験をした人たちは傾向として似てくる部分がある。そうした特定の世代のさまざまな体験をEXマップによって客観的に俯瞰することで、ターゲットの設定や製品開発のヒントを読み解くことができるという。

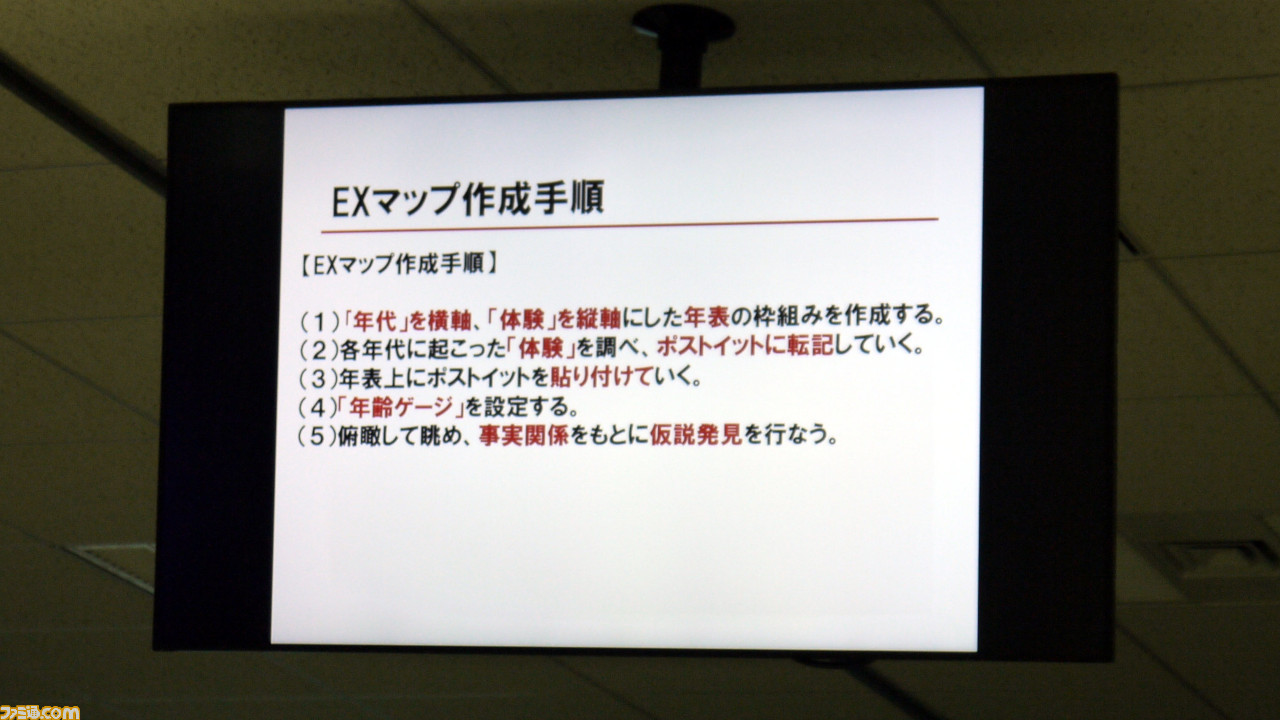

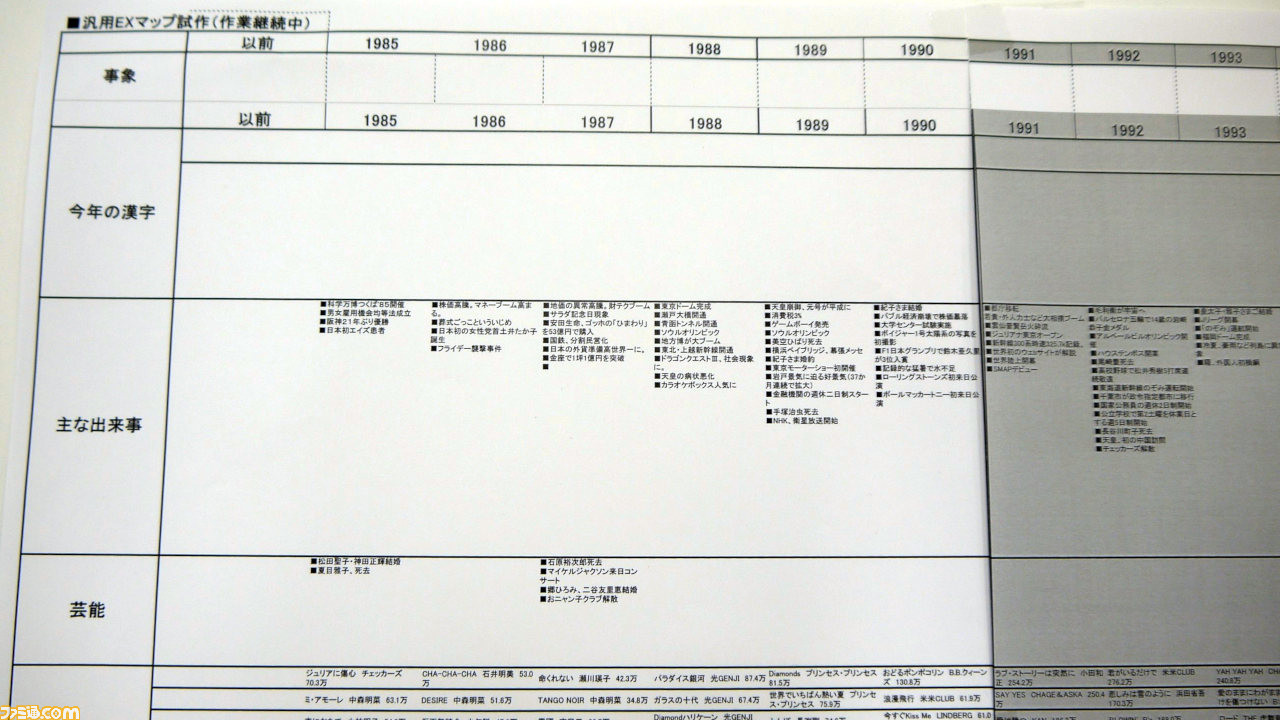

東山氏は、EXマップの作成には5つの手順が存在すると説明。まずは“年代”を横軸に、“体験”を縦軸にして、年表の枠組みを作成する。次に各年代に起こった“体験”を資料やWeb検索で調べて項目ごとに1枚ずつポストイットに書き出す。そしてポストイットを年表にどんどんと貼り付けていく。

東山氏によると、EXマップの作成は1人でも可能だが、7~8人ぐらいで共同して行うと、“この年にこんなことがあった”と、自分だけでは気づかない体験を再発見できるとのこと。

また、表計算ソフトを使ってEXマップを作成する場合もあるが、もし環境が許すなら、実際にポストイットに記入して複数人で貼り付けるのをぜひ試してほしいという。貼り付ける作業をしている際に、メンバー同士で対話をしたりして、EXマップについての感想を共有できるのだそうだ。

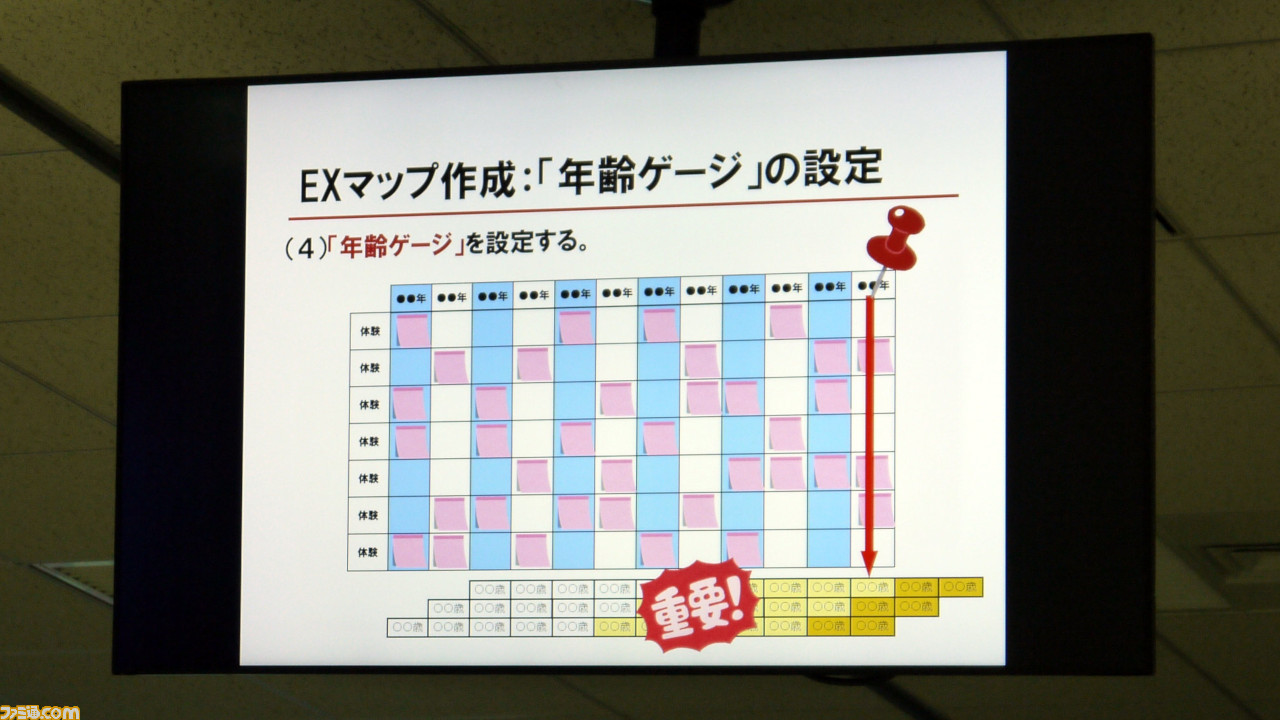

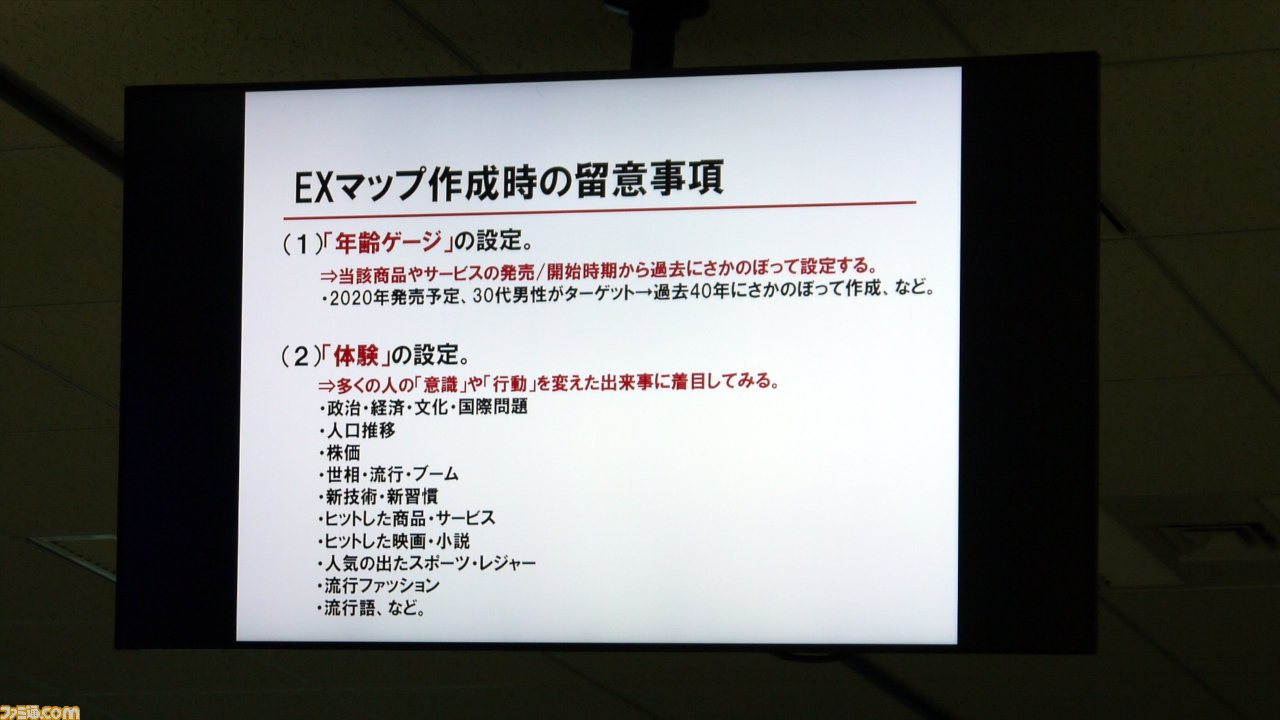

体験の貼り付けが終わったら、年齢ゲージの設定を行う。東山氏は、この年齢ゲージを上手く使うことが、EXマップを読み取るコツだと強調していた。製品を発売する年を基準にしてターゲットに設定した年齢を確認し、その年齢の人々が過去にどのような体験をしてきたのかを、10年前、20年前といった具合に、年齢ゲージを使ってさかのぼることができるからだ。

こうして作業が終わったら、完成したEXマップを俯瞰して観察することで、対象となる年代の体験と消費行動の関連について、仮説の発見を行うことになる。

事実を基にした洞察によって、新たなサービスの市場が見えてくる

東山氏は“収集・育成要素のあるゲーム”など、自身が作成したEXマップの実例を挙げて、その活用方法を解説した。特定のゲームシリーズの発売時期と、そのユーザー層の年齢の推移を観察して仮説を立てれば、どのタイミングでユーザーがそのゲームを“卒業”するかを見極めて、そのユーザー層が次に興味を持ってもらえる新たなゲームの企画を考える、といったことが可能になるという。

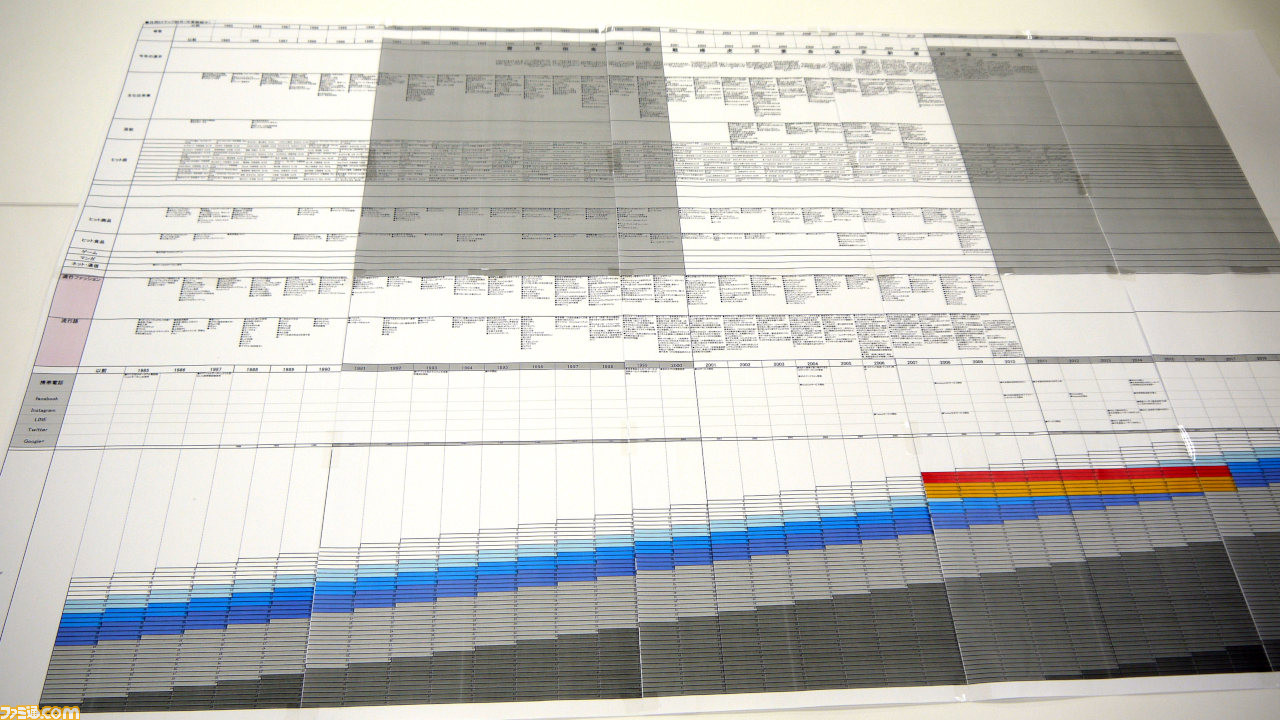

こうした具体的なテーマに基づいたEXマップ以外に、東山氏は社会全体の動向を反映した汎用のEXマップも作成しているが、この場合は社会の森羅万象、あらゆる要素が対象となるため、仮説を読み解くのが大変になるそうだ。

そこで東山氏はEXマップに貼り付ける“体験”を選び出す際に、「多くの人の意識や行動が変わった事象」に着目するのがよいと推奨していた。世相や流行、ブームはもちろんのこと、政治経済・文化・国際問題といったものも、対象となるユーザーにとって身近なのかどうかはともかくとして生活や体験に影響を及ぼすものだ。同様に、人口推移や株価の変化といった具体的な数字も、そこから欲求に至る変化を読み取ることができる。

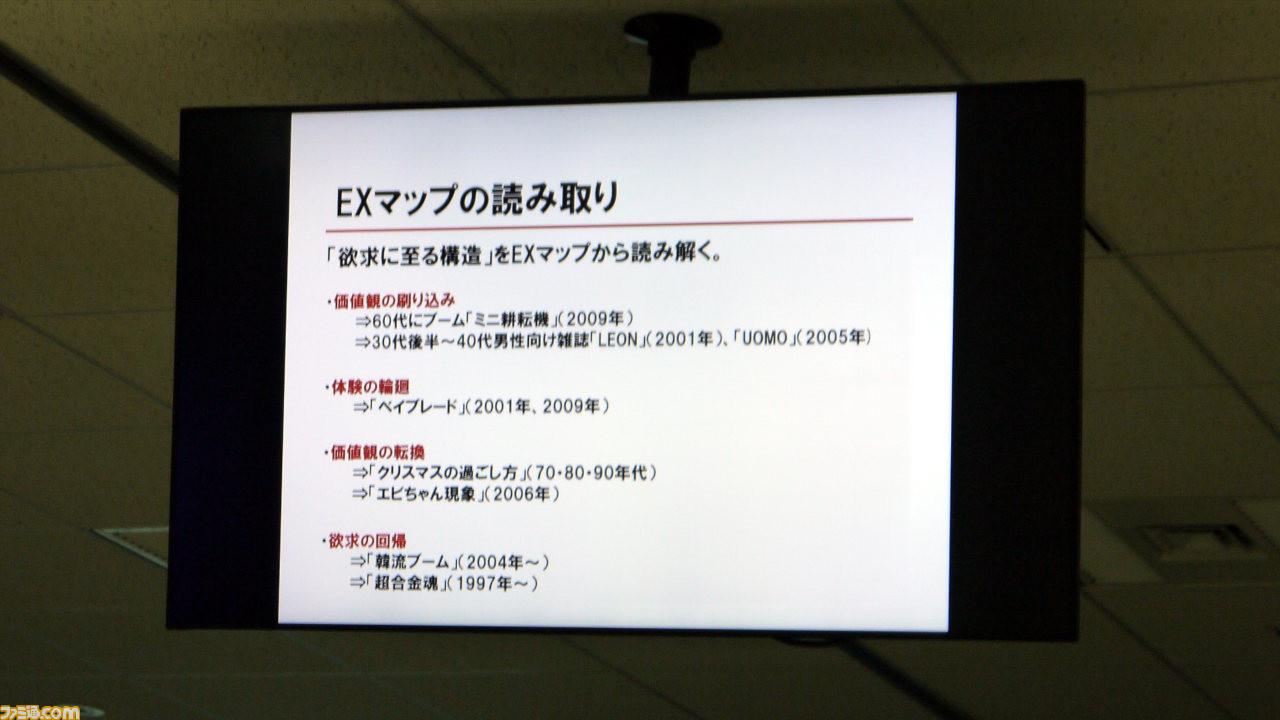

次に東山氏は、“欲求”に至る行動をEXマップから読み取る際に、いくつか注目すべきポイントについて解説した。

まず最初のポイントは、“価値観の刷り込み”だ。特定の世代の人々が共通して得ている体験によって、その世代の人々は共通する価値観を持っている場合があるという。

ここで東山氏は、2009年に60歳代の人々が、ミニ耕耘機を購入するのがある種のブームになったことを例に挙げた。この年代の人たちは、高度経済成長時代にサラリーマンだったため、働けば働くほど豊かになるという価値観を持っていると考えられる。彼らは定年退職を迎えても、まだ働く喜びを感じたい“欲求”があり、それが家庭菜園で畑仕事を行うためにミニ耕耘機を購入するという行動に結びついたと、東山氏は分析する。

しかし、働く喜びを感じたいといっても、なぜ家庭菜園だったのか。東山氏はそこにもうひとつ価値観の刷り込みがあったと指摘する。2000年代に入って、BSE問題を始めとする食の安全問題が日本の社会に急浮上してきた。一方で、2009年に60歳代の人々には幼い孫がいる可能性が高い。そこでこの人々は、自分が家庭菜園で育てた美味しくて安全な野菜を孫に食べさせたいという“欲求”から、ミニ耕耘機を購入する行動につながったのではないかと東山氏は読み解いた。

ちなみにこの仮説の分析は、東山氏が大学でEXマップの講義を行った際に、学生たちが実際にEXマップを使って発見したものであるとのこと。

次のポイントである“体験の輪廻”とは、「流行は繰り返す」と言われるように、ある体験が一定の周期で繰り返されることを意味している。東山氏は、古風なベーゴマが2001年に“ベイブレード”という新しい形で子どもたちに流行したのち、2009年には子どもたちの世代交代によって、再度ベイブレードの流行が起こったことを例に挙げていた。

“価値観の転換”は、ある時代に起こった流行や体験によって、それ以前までの価値観とその後の価値観が大きく変化することを意味している。

たとえばクリスマスの過ごし方といえば、1970年代以前は家族で一緒にケーキを食べる日、と考えられていた。ところが1980年代には、女性雑誌のクリスマス特集によって恋人同士で高級ホテルの豪華なディナーを楽しむといった具合に、カップルの一大イベントというイメージに転換する。それが1990年代に入ると先の時代の反動から、クリスマスには家族や好きな人とゆっくり過ごすというふうに、さらなる価値観の転換が起こったと東山氏は指摘した。

そして“欲求の回帰”とは、以前にある体験をした人々が、年月が経った時にふたたび、その体験に基づく欲求から生まれる行動を取るようになるというものだ。

先に挙げたように、少年時代にロボットアニメとそのオモチャを楽しんでいた人が、30歳代以上の年齢になって金銭的余裕が出てくると、大人向けのオモチャに興味を持つようになるというのは、まさにこのパターンだ。1970年代に少女漫画で純愛物のストーリーを楽しんでいた女性たちが、40歳代になって韓流ドラマの純愛ストーリーに熱中するというのも、同様の例として挙げられる。

このようなポイントで“欲求に至る行動”を読み解くことで、市場やユーザーの動向を予測して、新たな商品やサービスを生み出すことが可能となる。実際の事例として、東山氏は自身が音楽ゲームの市場分析を行った際の経験を披露した。

アーケードで人気を集めている既存の音楽ゲームの変遷と、そのユーザーの年齢をEXマップで分析した結果、東山氏はコアなプレイヤーがたくさんついている難易度の高い音楽ゲームには気後れするものの、低年齢でも遊べるカジュアルな音楽ゲームから卒業したいユーザーがいるのではと考えたという。そうした分析の結果で生まれたのが、東山氏が開発に携わったアーケードゲームだ。

ターゲットを中高生の男女とし、スタイリッシュな筐体や演出が映える55インチの大型液晶モニタを搭載している一方で、ボタン2つとレバー2つの比較的シンプルな操作系によって高難度の音楽ゲームが苦手な人でも気後れせずに遊べるように配慮。さらに、楽曲をJ-POPではなくボーカロイド中心にすることで当時の中高生へのアピールを意識した。結果的に、狙い通りに中高生の人気を博したという。

「EXマップを書き、そこから浮かび上がってくる事実を基にした洞察を駆使すれば、新しいサービスの市場が開けるかもしれないし、新しいお客様が見えてくるかもしれない」と語って、今回の講義を締めくくった。

ディライトワークスでは、2019年6月26日にDDC Vol.07の開催を予定している。今後の同社の活動に要注目だ。