親戚気分で高校生を応援する

“第1回 全国高校eスポーツ選手権”という大会を観戦した。

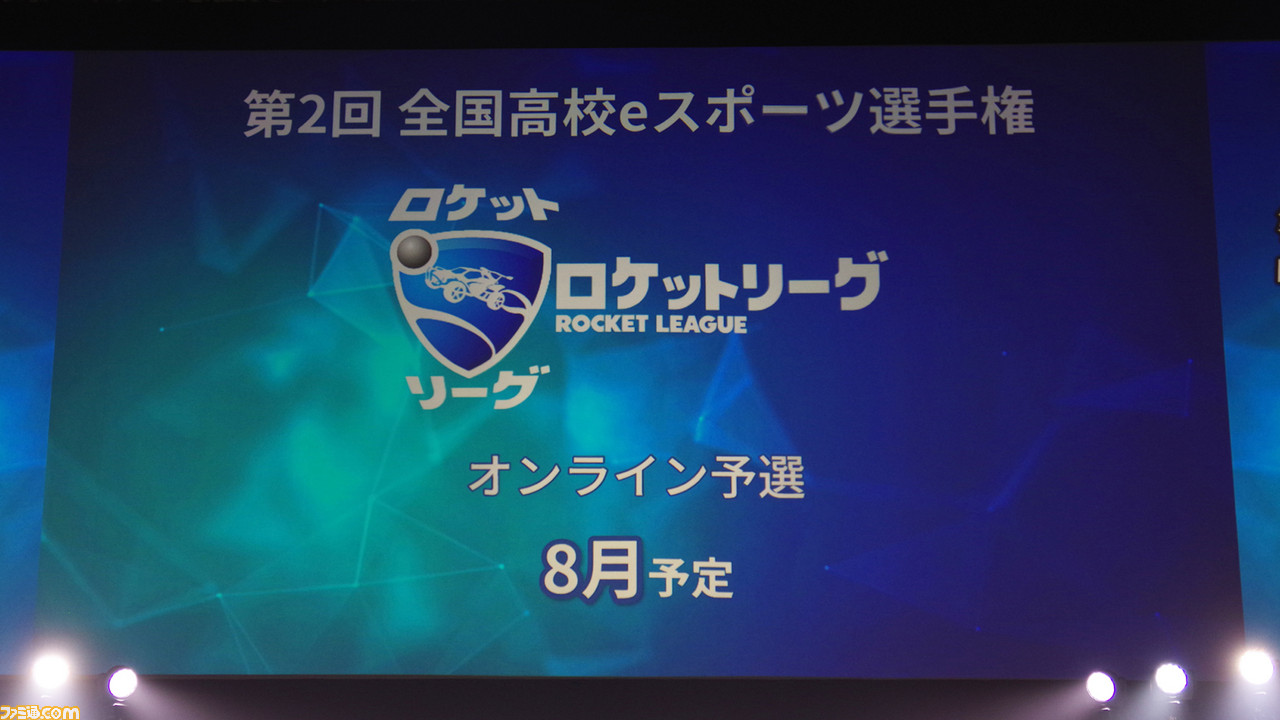

大会は2019年3月23日~24日の2日間に渡って開催。23日は『ロケットリーグ』部門、24日は『リーグ・オブ・レジェンド』(以下、LoL)部門の決勝トーナメントが実施された。

本大会の主催は毎日新聞社。新聞社が主催するゲーム大会だ。選手はみんな高校生。何だか甲子園みたいなことになっている。

若者が出場するスポーツ大会を楽しむコツは、軽く感情移入することだと思う。ピンチのときには「がんばれ、おれが付いているぞ(他人だけど)」。勝ったら「よかったねえ、努力してきたもんねえ(たぶん)」。

多かれ少なかれ、スポーツ観戦ファンはこういった技術を身に着けているだろう。プロ野球はそこまで好きじゃないけど高校野球は好きという人は多い。甲子園球児が身にまとう青春が親戚気分を増大させるのである。

これはeスポーツの試合観戦にも有効に違いない。身内感覚をドーピングするため、試合前日から出場校の生徒と接してみることにした。

岡山県の共生高等学校と合流

コンタクトを取ったのは『リーグ・オブ・レジェンド』部門に参加する岡山県の共生高等学校・eスポーツ部。

学校側とは岡山県在住の知人からつないでもらった。後から知ったのだが、強豪選手が在籍する注目校らしい。ほほー。

リハーサルや試合の準備は前日の23日のうちに行われる。集合してから会場に移動するということだったので、ホテルのロビーで待ち合わせをした。

『LoL』は5対5の対戦ゲームなのだが、ふたりしかいない。ほかのメンバーは先に会場入りして『ロケットリーグ』大会を見学しているそうだ。ゲーム好きだもんな。気になるよな。

ちなみに、Tenichiくんは本名をもじって“翼の折れた天一(天使)”という名前でオンライン予選を戦っている。これは伏線なので覚えておくといい。

ところで、学校側はこの大会にどういう印象を抱いているのだろうか。「ゲームばかりしてないで勉強してほしい」なんて思っていたらどうしよう。

引率の柴原先生によると「4校の中で、うちがいちばん(大会出場を)プッシュしていると思います」。子どもたちが人前に立つ経験を積めるということで、親御さんたちも満足しているとのこと。

「教育者として、こういう大会があるのはうれしいものですか?」と柴原先生に質問すると、「そうですね。生徒が活躍する場ですから」と、前向き。

とはいえ、ゲームを教育やスポーツと結びつけることへの否定的な声の多さも理解しているそうだ。「いろんな心配はされますけど、有効なものは使ったほうがいいじゃないですか。使いかたを間違えなければいいだけで」。

そんな柴原先生の専門は情報工学。こういう先生が味方になってくれるのは、生徒にとっては心強いよなーと思う。

共生高校は部活動の一環として本大会に取り組んでいる。放課後には部室の設備を使い放題だ。そこまで協力的な学校は珍しい。生徒がやりたいことを応援するいい学校だなと感心していたら、柴原先生は

「こういうことをアピールする学校は少ないみたいで、マスコミにいっぱい来てもらえるんですよね。ドンピシャ。ひとり勝ち」。

めちゃくちゃクレバーだった。やさしいのか計算高いのか、よくわからない。それでも、事前準備や周囲へのネゴシエーションなど、障壁は多かったという。

「うちのやりかたをロールモデルにして、ほかの学校にも共有したいんですよ。参加校が増えないと大会が存続しないので。

どこも同じような悩みがあると思います。eスポーツはゲームとどう違うのか、これは教育なのか、とか。周りの人に理解してもらわないといけない。解決策のひとつとして広めたいんですね」

柴原先生は「eスポーツが一過性のブームで終わったらだめですから」と語る。それはなぜかと聞くと、IT関連事業や研究で日本が遅れを取っているのが悔しいのだそうだ。

ゲームがきっかけでPCに触れることが、そういった分野の発展につながるかもしれない。生徒だけでなく、日本の将来も見据えている。スケールがでかいぞ。

前日からすでに楽しそうな共生高校の面々

会場に着いたらステージ裏の控え室に集合し、ゲーム設定の確認などを行う。

取材を続けたいが、部外者の僕はバックヤードに入れない。軽く雰囲気だけ見せてもらった後、カメラを柴原先生やスタッフさんに託して素の彼らを撮影してもらうことに。さぁ、思う存分きゃっきゃするがいい。

話を聞きたいときは、先生にお願いして近くに呼んでもらったり、ICレコーダーを回してもらったりした。助かる。

控え室ではとくに緊張している様子はない。率直な気持ちを聞くと、

・みんな顔色もいいし、あとは夜に眠れるかどうか。

・騒ぎまくったら疲れて寝るから大丈夫。

・ここに来れたのはみんなのおかげ。

・本番はお客さんがたくさん来るんだと思ったら、どきどきしてきました。

・でも、メンバーがおもしろくて、いっしょにいると緊張が全然なくなるんです。

などの台本があるようなコメントをもらった。自然に起きる拍手。何かもう、まぶしい。ひたすら楽しそうだ。

本番当日の映像で使う写真などを撮影するため、メンバーは順番にメイクルームに呼ばれていく。最後に残ったRiven chanくんに話を聞いた。

共生高校 eスポーツ部のリーダーはプロ(※)を目指せるほどの実力を持つ赤バフくんで、Riven chanくんとの関係は従兄弟。最初からやる気に満ち満ちていた赤バフくんに対して、Riven chanくんの大会挑戦は“ふわっと”始まったらしい。どう? 楽しい?

Riven chanくんは「楽しいです。ひたすら」。チームは好きかと聞くと「好きです。みんないい人ばっかり」。迷いがない。出てるな、あれ。マイナスイオンみたいなやつ。

※プロ:日本の『LoL』界には“League of Legends Japan League”というプロリーグがある。

Riven chanくんの役割はTOP。単独行動をすることが多く、集団戦になると実力がはっきり見えてくるポジションだ。

「いまは緊張してないですけど、ファーストキル取られた瞬間に失神するかも。それは怖いけど、勝ちたいんです」と、Riven chanくん。ほかの友だちと話をしているときも、このチームで優勝したいと頭のどこかで思い続けていた。

この感覚は少しうらやましかった。僕は社会人になってからオンラインゲームを始めたので、学校の友だちと遊んだ経験がない。

高校時代に友だちとひとつの目標にまい進する経験を積むのはいいことだろうし、世界的に人気の高い『LoL』は留学生と仲よくなるきっかけとしても有効である。

僕が同じ経験を積んでいたら、きっといま頃は一流の商社マンとして世界中を飛び回るくらい大物になっていたはずだ。

Riven chanくんは高校3年生。進路が決まり、卒業式も終えている。高校生活の延長戦は、好きな仲間と戦う全国高校eスポーツ選手権だった。

スポーツマンガでは延長戦にドラマが待っているのがお約束だが、果たして。

決戦当日。若者の成長を見て泣きそうになる。

2019年3月24日。試合当日。共生高校のみんなは活躍できるのか。前日のコミュニケーションの影響で、僕もどきどきしてきた。

ここからは客席からふつうに観戦したり、歩き回って写真を撮ったりした。

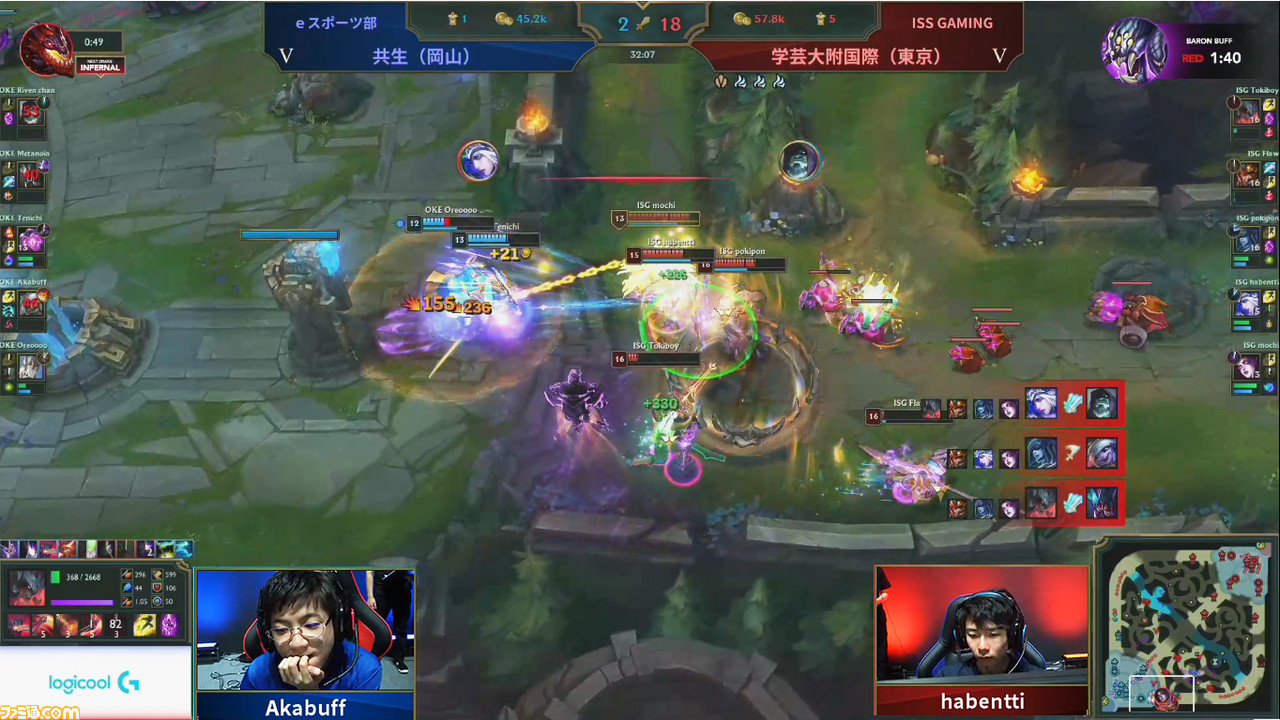

共生高校は準決勝第1試合に登場。対戦相手はN高等学校 KDG N1(大阪)だ。

試合が始まる前から会場がざわついた。Tenichiくんが“ベイガー”というチャンピオン(キャラ)を選んだのだ。『LoL』には140種類以上のチャンピオンが登場するが、ベイガーはいまの競技シーンではあまり使われていない。

翼が復活したTenichiくんによる奇策だ。単純にベイガーが好きなだけという可能性もある。それもまたよし。

試合では序盤からキルの奪い合い、ほかのスポーツで言えば点の取り合いが続いた。どちらが勝ってもおかしくない状況だったが、共生高校が試合終盤に相手のキープレイヤーを倒し、チーム全体を強化するバロンを獲得。一気に相手の本拠地に攻め込んで勝利を収めた。

うれしいような、ホッとしたような。N高等学校 KDG N1もよくがんばった。うんうん。僕の中の父性が成長している。

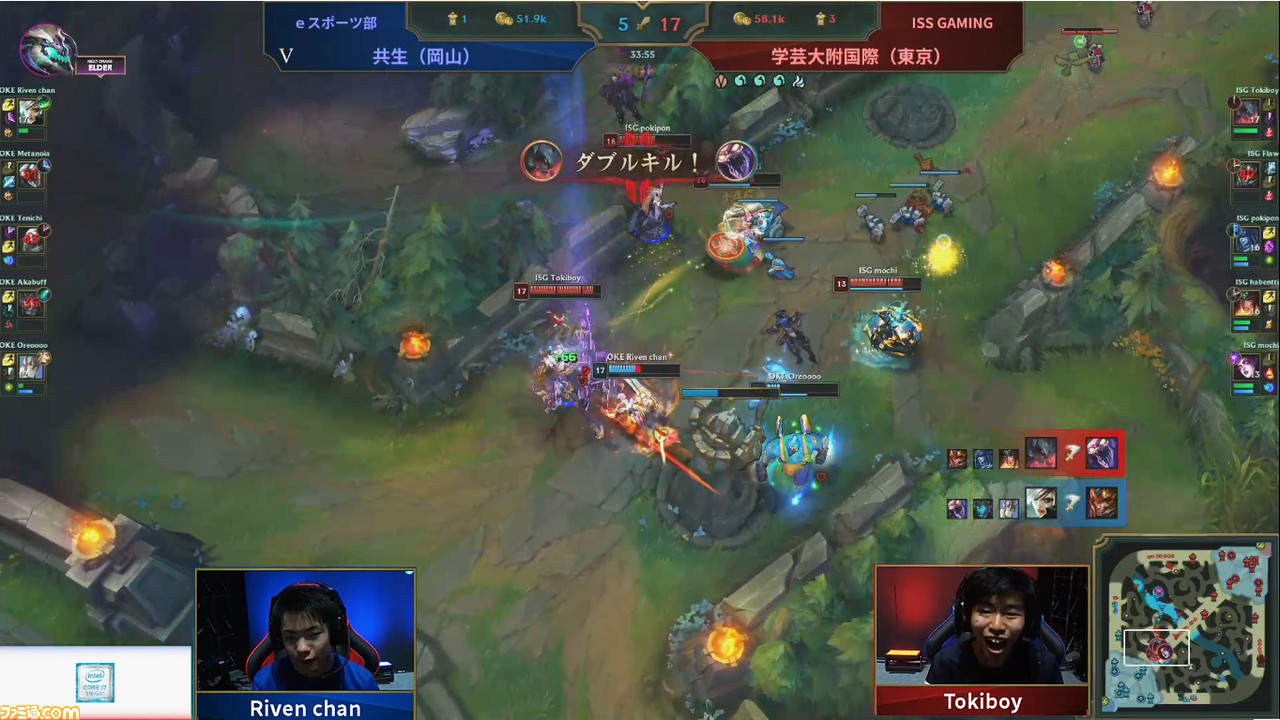

準決勝第2試合は、東京学芸大学附属国際中等教育学校(東京)と横浜市立南高等学校(神奈川)が激突した。

序盤から学芸大附属国際が主導権を握った。横浜市立南も必死に対抗するも、学芸大付属国際はそれをうまくいなし、徐々に差を広げていく。試合終盤までこの差が覆ることなかった。学芸大附属国際が終始ペースを握り続けて決勝進出を決めた。

記事テーマの関係上、共生高校を応援しているが、基本的には全員に悔いのない戦いをしてほしい。とくに応援する学校を決めることなく、どっちもがんばれ精神で観るのもいい。

決勝戦の展開をはらはらしながら見守る

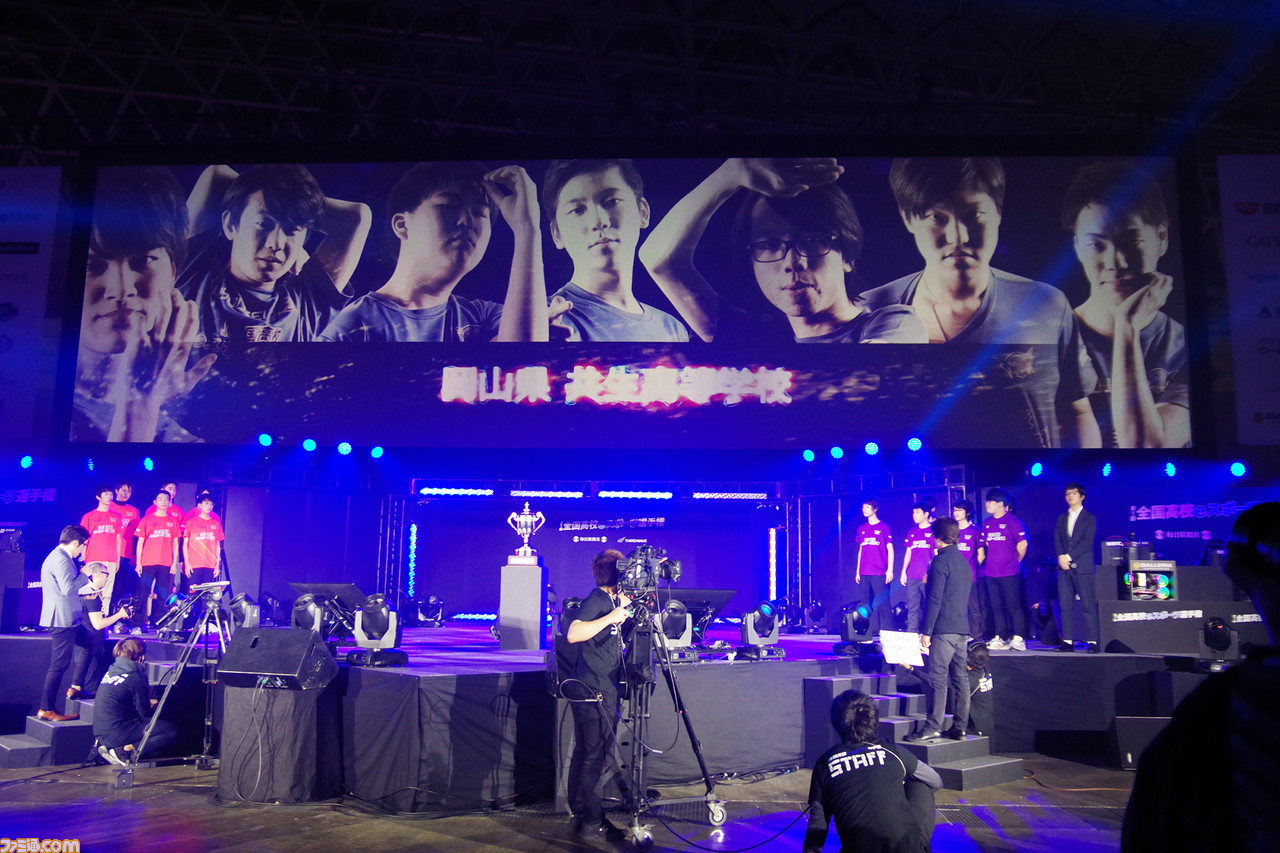

決勝戦のカードは共生 VS 学芸大附属国際。準決勝は一発勝負だったが、決勝戦は2本先取制だ。

第1試合は序盤から学芸大附属国際がリード。中盤まで主導権を握り続け、このまま押し切るかと思われた。

しかし、試合開始から24分頃の集団戦で共生が躍動。これまでの試合展開を大きくひっくり返した。形勢逆転した共生の勢いは止まらず、1試合目を勝利で飾った。

第2試合は序盤から学芸大附属国際が一方的にキルを獲得していった。共生高校は中盤まで1キルも取れずに苦しい状況が続く。それでも勝敗を決定付けるオブジェクトを要所で守って試合時間を伸ばし、逆転のチャンスをうかがった。

この試合は『LoL』のプロリーグに詳しい知人と話しながら観戦。彼が言うには「共生高校は序盤のミスを引きずり過ぎているのかも」。

失敗に囚われすぎることなく、安定した実力を発揮するには切り替えが大事。「自分がミスをしても、それを棚上げできるくらい図太くていい」とのこと。それができる選手はプロでもそう多くないそうだ。

野球にしてもサッカーにしても『LoL』にしても、プロ選手は長いシーズンを戦い抜く。どんなに強いチームでも全勝するのは(ほぼ)不可能で、ときには“つぎにつながる負け”も大切だ。“うまく負ける技術”とでも言おうか。

共生高校は序盤の不利を覆し切れなかった。第2試合を制したのは学芸大附属国際。決勝戦は最終戦までもつれこむ。

夏の甲子園も先刻高校eスポーツ選手権も、基本的には一発勝負のトーナメント戦。だが、本大会は決勝戦なら一度だけ負けられる。この1敗で“うまく負ける技術”を身に着けてくれていたら、あるいは。

勝敗が決する第3試合は、またもや学芸大附属国際が序盤から主導権を握る試合展開になった。

苦しい展開に立たされた共生高校が必死に食らいつくも、差はじりじりと広がり続ける。試合終盤には学芸大附属国際がバロンを獲得。盤石の態勢で相手の本拠地に攻め込んだ。

何とか盛り返したい共生高校だったが、最後まで学芸大附属国際の勢いを止められなかった。第3試合を制し、全国高校eスポーツ選手権『LoL』部門の初代王者は学芸大附属国際に決定した。おめでとう!

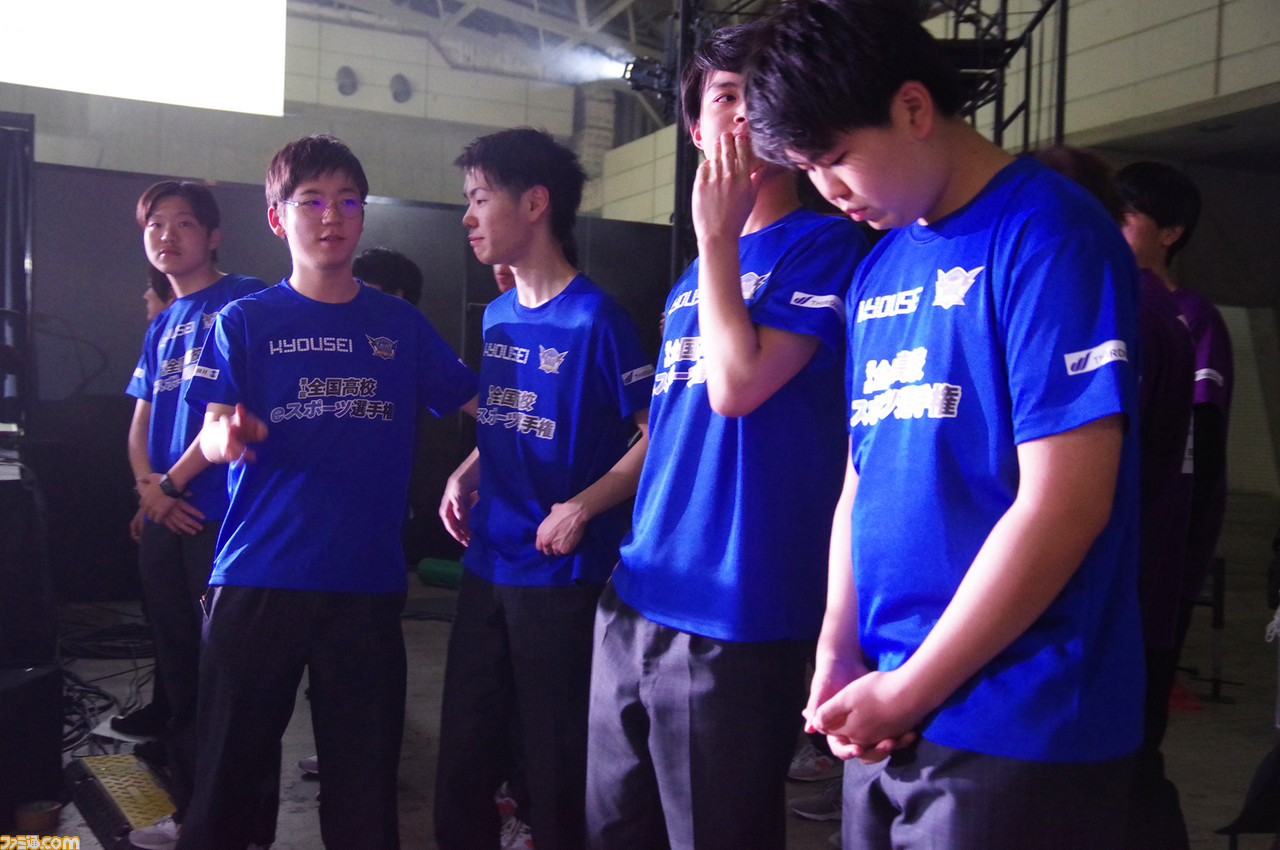

共生高校の面々が悔しさのあまり泣いていたら声をかけにくいなあと思っていた。同時に、「あー、おもしろかった!」とあっけらかんとしている可能性もあるとも思っていた。

いや、あっけらかんとするのは悪くないのだ。彼らは好きなゲームを大舞台でプレイした。楽しくないはずがない。ただ、本気でぶつかっていたら負けて悔しいはず。

明らかに悔しそうではある。どれくらい本気だったのか、どれくらい辛いのか、想像するだけでこっちが泣けてくる。よくがんばったと抱きしめたくなる。

たぶん、そうとう悔しいだろう。だが、甲子園球児が負けて泣きながら土を袋に詰めるときのような悔しさとは違う気がする。泣いてないから本気度で劣っているということでもないし、単純に比べられるものではない。

土を詰め出したら「気を確かに持て! 床をはがすな!」と止めに入る準備はしていたものの、冗談を言う空気でもない。

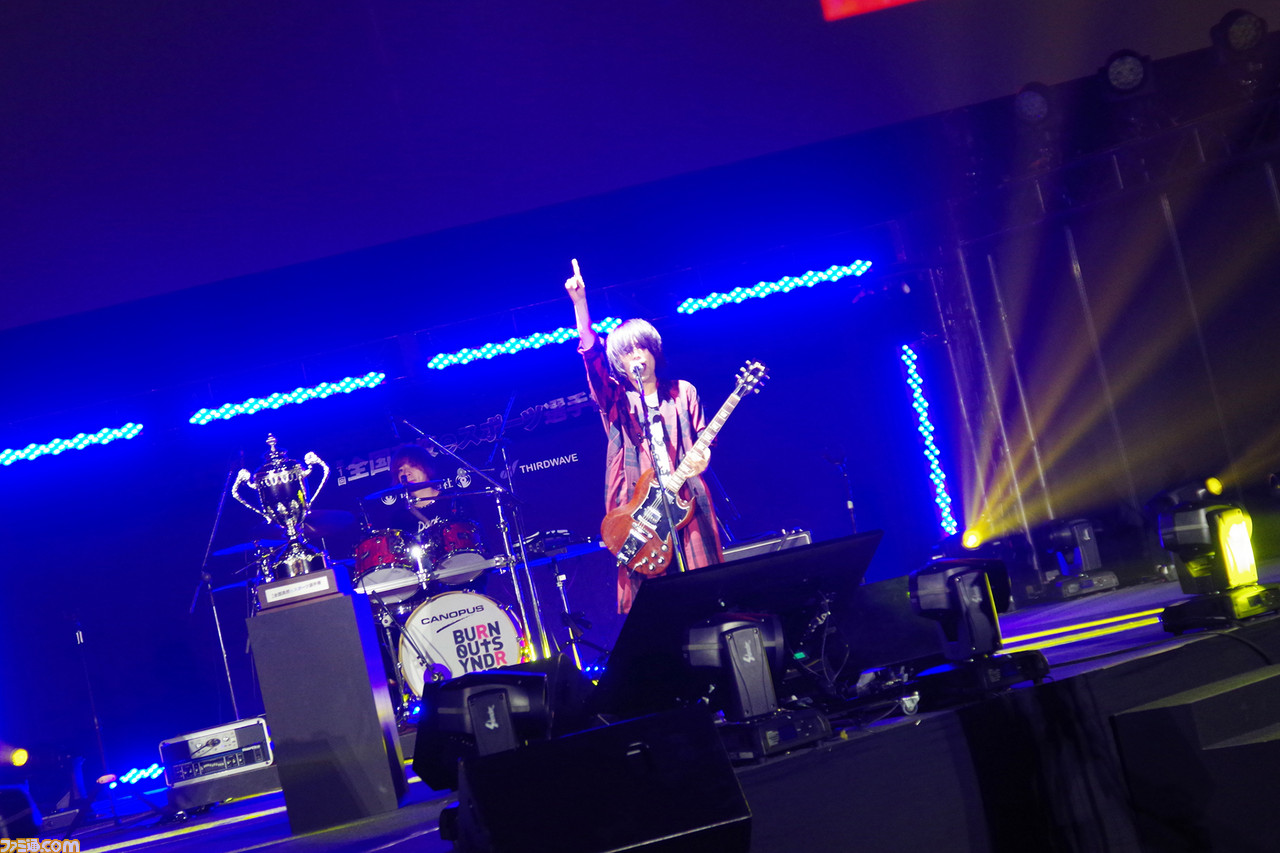

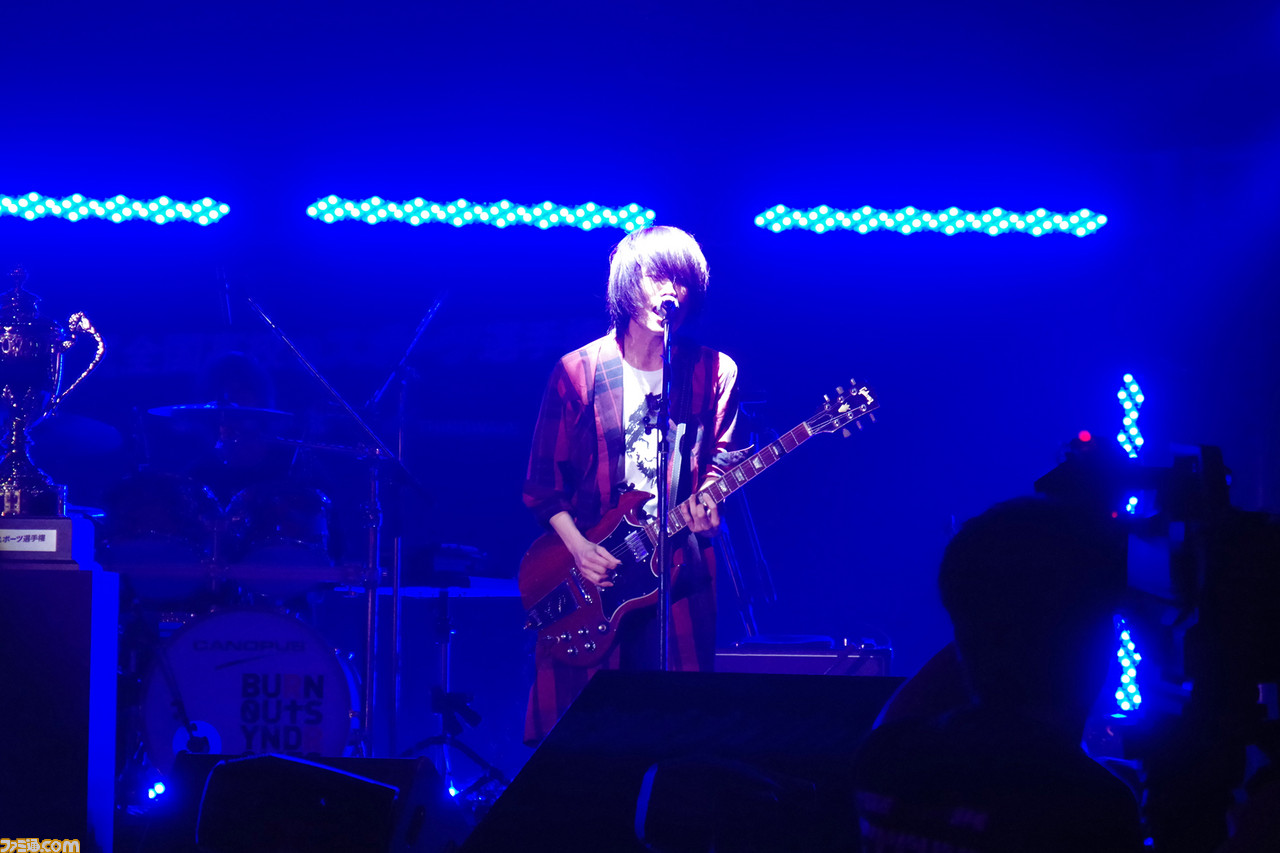

試合後、大会応援ソングを歌う3ピースロックバンド“BURNOUT SYNDROMES”によるライブが始まった。

これがまたすてきだった。“FLY HIGH!!”、“花一匁”と2曲続き、MCを挟んで大会応援ソングの“ナミタチヌ”へ。

曲の合間のMCで、ボーカル/ギターの熊谷和海氏が「みんなすごくカッコよかった」、「観客を代表して言いたいのは、すごく輝いてたよ」と言ってくれたのはうれしかった。そうそう。僕もそれが言いたかった。

eスポーツはスポーツなのか、これは教育なのか。いろいろな意見がある。難しい話はいったん置いておいて、一生懸命ひとつのことに取り組んでいる人は魅力的だ。それでいいと思う。

高校生が成長する場としての大会

主催の毎日新聞社がどれくらいの規模感を想定していたかはわからない。それでも、全国高校eスポーツ選手権は一定の成功は収めた大会だったと思う。

観る側としてはeスポーツ大会にはいろいろなパターンがあってほしい。eスポーツ=プロの競技シーンとは限らないからだ。

全国高校eスポーツ選手権は、ゲームを“夏の甲子園”などのフォーマットに落とし込んだものと考えられる。高校生を対象としており、後援に千葉市教育委員会も加わっていることから、教育や文化事業的な側面もある大会だろう。

これを教育に結び付けられるかどうかは、選手はもとより、先生や保護者、主催者といった大人たちにかかっている。

よく“大きな舞台を経験すると人は成長する”と言われる。だが、「舞台を用意しました。ほれ勝手に成長しなさい」で終わるのは、個人的には少し無責任に感じる。大会が盛り上がったからすごい、優勝したからすごいではなく、“高校生たちはここから何を学ぶのか”まで考えるのが筋だろう。

たとえば、大手メディアから取材を受けて、ふつうの高校生がスターダムに祭り上げられることもある。注目されて調子に乗り、道を踏み外す子が出てくるかもしれない。僕だったら確実にそうなる。

そうならないように、先生たちには生徒をきちんと見守ってほしい。また、主催者側には大きな大会を開いて満足することなく、その先まで考えを巡らせてほしい。

若者のために開く大会は、本来そうあるべきだと思うのだ。

心配性の親戚みたいになってしまったが、心配は不要のようだった。共生高校 eスポーツ部リーダーの赤バフくんは、試合後のインタビューで力強いコメントをしてくれた。

「結果は残念でしたけど、来年もまたチャレンジしたい気持ちは強いです。自分の後の継げるプレイヤーが生まれる高校だと期待しているので、バトンを渡せたらなと思っています」。

彼らはトロフィーを掲げる学芸大附属国際を後ろから見ていた。辛かっただろうが、自分が卒業した後のことまで冷静に考えている。

サポートメンバーのShionくんは、大舞台で活躍する仲間を見て「すごくかっこよかった」とコメント。来年は自分も大会に出たいかと聞くと「それよりも、もっとみんなの役に立ちたい」とのこと。“支える”のもまた戦いだ。

Riven chanくんは「楽しかったんですけど、めちゃくちゃ悔しいです。このチャンピオン練習しておけばよかったとか(いまになって思います)」。それでも部として『LoL』に取り組むことはいい経験になったという。

「計画を立てて練習しないと上達しないんです。マイナス点を見つめ直すのは、いろんなことに共通するじゃないですか。これからに活かしたいです」と前向きだ。

同級生の赤バフくんに勧められて『LoL』を始めたslaveくんは「もっとうまくなりたいです。というか、うまくなります」と断言。「もし赤バフがプロになるんだったら、僕も同じ場に立ちたいなって」。

一歩先を行く仲間に憧れて、自分も精神的に横に並びたい。青春マンガのキャラクターみたいなその気持ちがまぶしい。

「(そのための)通過点としても、この大会はためになりました」と、slaveくん。全国高校eスポーツ選手権に限らず、若者が対象の大会は、あくまでも出場選手が成長するための通過点なのだ。それは彼らがいちばんよくわかっていた。

これからも全国高校eスポーツ選手権が“成長する場”として機能してくれたらうれしい。親戚気分を高めて高校生を応援していこうと思う。

記事制作協力:バーボン津川