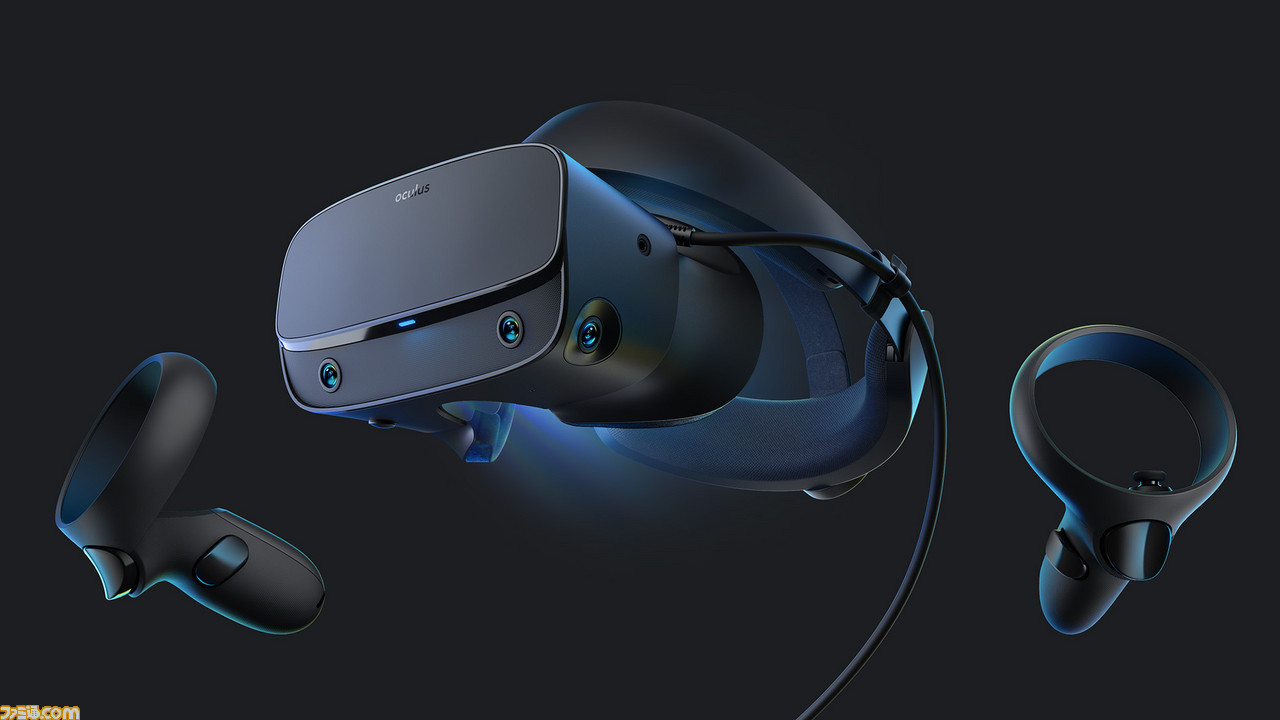

Facebook傘下のVRハードウェアメーカーOculus VRは、PC用VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)“Rift”の新型“Rift S”を今春より4万9800円(海外価格は399ドル)で発売する。

サンフランシスコで開催中のゲーム開発者向けの国際カンファレンス“GDC”(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)に合わせて行われたプレスイベントでは、同時期に発売予定の一体型VRHMD(※)の“Quest”ととともに体験することができた(※PCや対応スマートフォンが不要で単体動作可能)。

外部センサー不要なマイナーアップデート版

Rift SはRiftのマイナーアップデート版となり、片目あたり1080×1200ピクセルから1280×1440ピクセルへディスプレイ部分が高解像度化しているほか、レンズなど光学系のパーツも改善される。ディスプレイは1枚のLCDで、リフレッシュレートは80ヘルツ。

そしてQuest同様に“Oculus Insight”と総称される外部センサーのいらない位置トラッキングシステムを採用しており、HMD周囲についているセンサーで周囲を認識し、使用者の動きをVR空間の中の動きとして反映してくれる。

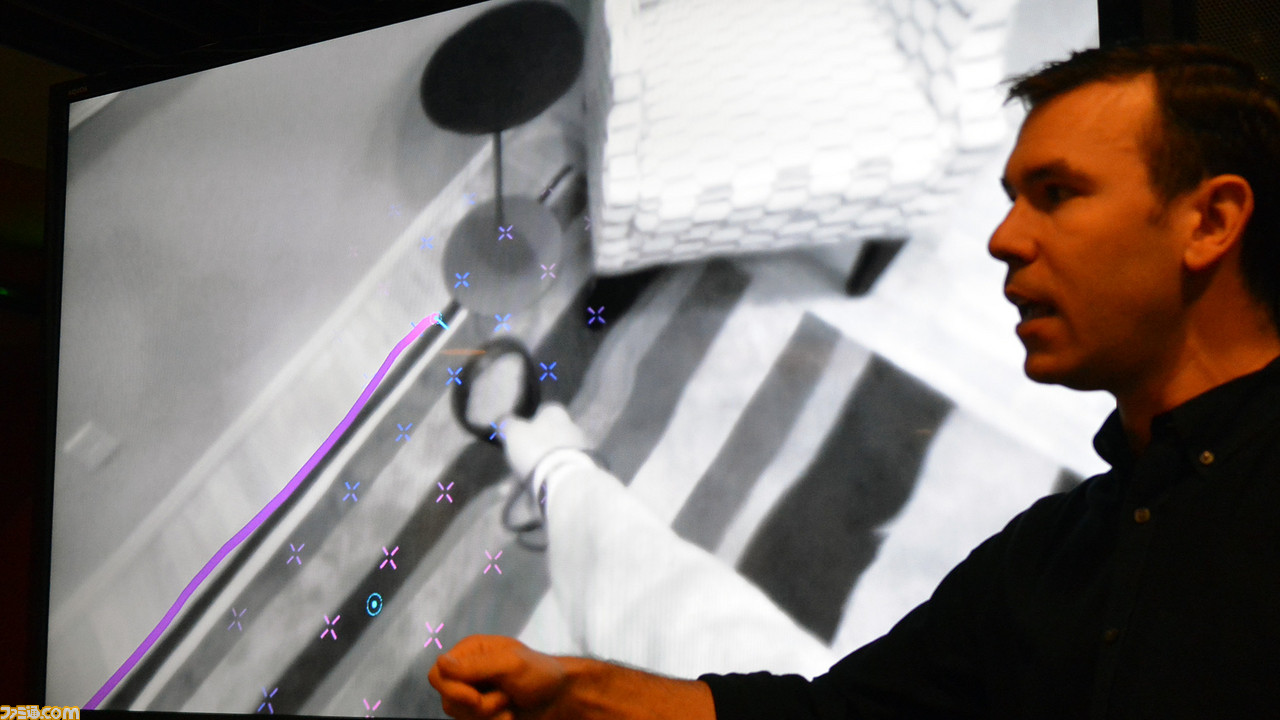

また、Oculus Insightのためのカメラセンサーを応用したパススルー機能(HMDを脱がずに白黒映像で外部を見られる)や、ガーディアンシステムの設定機能もQuestと同様に搭載。

ガーディアンシステムとは壁や家具にぶつからないように安全なプレイエリアを設定しておき、プレイ中にはみ出そうになると警告してくれるもの。Rift SおよびQuestでは、パススルー機能で「ここは机があるから外しておこう」といった具合に、実際の部屋を見ながらエリアの境界線を引けるようになっている。

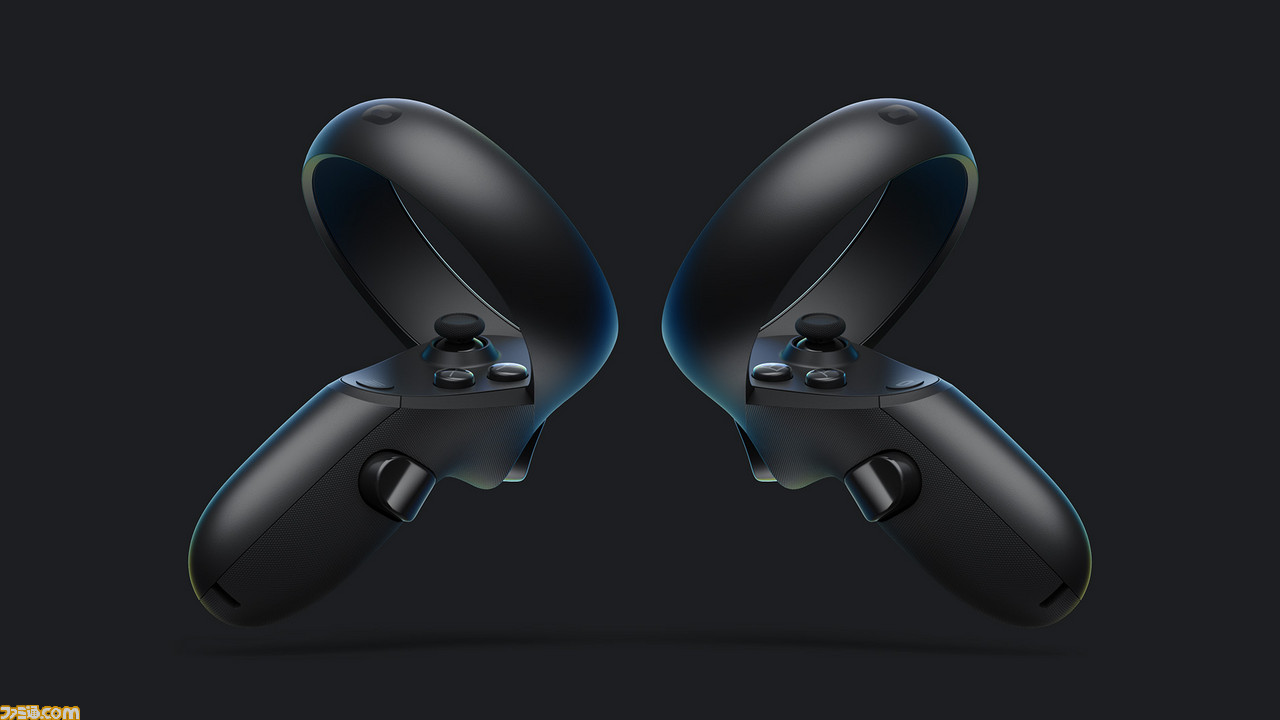

その他の部分についてもいろいろとマイナーチェンジされており、両手に持つモーションコントローラーはQuestと同系統の新型コントローラーに。

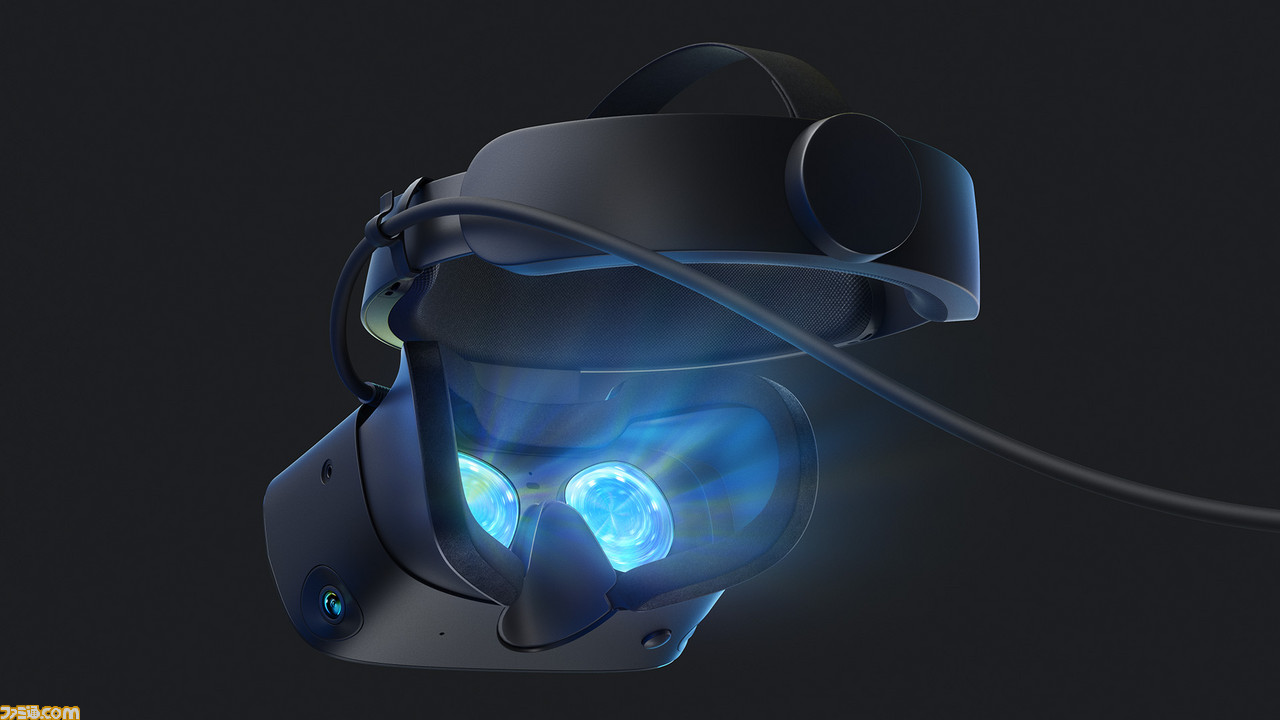

またヘッドバンド部分がPlayStation VRのようなリング形式のサポート+上部バンドで留めるようになっているほか、下部には同じくPlayStation VRのように顔とディスプレイ部との距離を調節するためのボタンがついている。

サウンドはOculus GoやQuestで採用されているような、HMD本体側で鳴らして音を伝達する形式。イヤフォン端子もあり、外部の音を遮蔽してプレイしたい場合はヘッドフォンなどを接続可能だ。

一方で、RiftにあったIPD(人によって異なる瞳孔間距離)の調節機構はなくなり、クライアントソフト側の設定でデジタル調整する形になっている。

本体とPCとの接続も変わっていて、USB 3.0+HDMIをまとめた1本のケーブルだったのが、USB 3.0+DisplayPort 1.2のケーブル(長さは5メートル)に変更。なおRiftではこれ以外にさらに外部センサー用にUSBポートが必要だったが、前述の通りそれは今回必要なくなっている。PCの推奨環境と最低動作環境は以下。

推奨環境:

PC Windows 10以上、ネット接続つき

グラフィック: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 以上

または NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 以上

CPU: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X 以上

メモリー: 8GB以上のRAM

映像端子: DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort to DisplayPort アダプター (同梱)

USB端子: USB 3.0端子1つ

最低動作環境(すべてのコンテンツが保証されるわけではない):

PC Windows 10以上、ネット接続つき

グラフィック: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 以上

または: NVIDIA GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 290 以上

CPU: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, FX4350 以上

Memory: 8GB以上のRAM

映像端子: DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort to DisplayPort アダプター (同梱)

USB端子: USB 3.0端子1つ

RiftとQuestは、使用者の顔の向きだけでなく本人の動きにも対応する6DoF(6自由度)のVRHMDとなる。6DoFのVRをオールインワンの一体型ハードで体験できるQuest、そしてPCがないと不可能なハイエンドな体験をするならRift、そして顔の向きしか反応しないが動画系コンテンツや簡易3Dコンテンツには十分な入門機としてのOculus Goという住み分けだ。

Rift SとQuestは処理能力を除くと似ている部分が多く、Rift←→Questのクロスプラットフォームプレイやクロスバイにも対応予定というのが面白いところ(開発側に選択権があり、“移植にそれなりの費用がかかったのでクロスバイ非対応で別料金”といったこともできるそう)。Rift SとQuestは海外では同時期に同価格で展開する戦略を取っており、未発表のQuestの日本価格も同じような方針になるのか気になるところだ。

ダイアル式でホールドがバッチリ

Rift Sで実際にゲームを遊んでみた感想としては、言ってしまえばVRゲームの体験自体はRiftとほぼ変わらない。

だが、外部センサー方式からインサイドアウト方式に変わってもトラッキングがズレるといったこともなく、一方でヘッドバンド部をダイアルできっちり留められるようになったことでホールド具合はアップ。頭を動かした際に重量で本体がズレるようなこともなく、いたって普通に遊べたのは良かった(ちなみに重量は「ちょっとだけRiftより重い」そうなのだが、あまり感じず)。

Rift Sはインサイドアウト方式になってセットアップの手間も減り、現行Rift(価格改定で執筆時点では4万5000円)のマイナーアップデートとして文句のない出来だと思う。

Rift/Rift Sタイトルのプレイリポート

今回遊んだ3タイトルについても触れておこう(ちなみにいずれも日本展開予定)。まずSanzaruによる『Asgard’s Wrath』は、北欧神話の世界で新人の神としてロキ様の指示を受けながら奮闘するVRアクションゲーム。

剣と盾を持ってバチンバチン斬り合うのが基本なのだが、シーンによっては神モードになって巨大化して戦うようなことも。嵐の海で巨大化してクラーケンとバトルした場面はスケール感もあって楽しかった。3Dモデルなどはかなりゴージャスで、ボリュームもかなりあるそう。

そして『Stormland』は、あの『Marvel's Spider-Man』を手掛けたインソムニアックゲームズによるVRアクションアドベンチャー。協力プレイもあるそうなのだが、今回はシングルプレイでの体験になる。

プレイヤーは長期間の停止状態から目覚めたロボットで、壮大な自然が広がる異星を探索していくことになる。VRFPS的な銃撃以外に絶壁を登るアクションやホバリングなどもあって、要素的には盛りだくさん。しかも『Destiny』シリーズや『Anthem』のように発売後のコンテンツアップデートも予定しているとか。

最後に『Vacation Simulator』は、“AIが仕事するようになった未来で、かつて人間がしていたという仕事なるものを体験する”という設定のVRバカゲー(腐ったドーナッツを口に入れるとわざわざゲロを噴射するようになっていたり、ネタが仕込みまくってある)『Job Simulator』の続編的タイトル。本作のみ発売日が決まっており、まず4月9日ごろ現行Rift向けに配信予定となっている。

今回はバケーション(休暇)がテーマということで、リゾート地でやるようなことがひたすらバカバカしくシミュレーションされる。

前作同様に開発者との悪知恵勝負が楽しく、例えば「ワッフルとか作ってみましょう!」と言われた時に、ワッフルメーカーに明らかに食べ物じゃないものを突っ込んでもちゃんと焼き上がりモデルが(すごく無駄に)用意されていて笑わせてくれる。バケーションの代わりにはならないが、リフレッシュにはいいかもしれない。

Quest版『Beat Saber』が楽しい!

Questのデモでは、ローンチタイトルとして配信予定の人気VR音楽ゲーム『Beat Saber』のOculus Quest版を遊べた。

音楽に合わせて流れてくる板をライトセーバー風の武器でぶった切っていく本作。ゲーム内容としてはOculus Rift版などと変わらないのだが、Questは一体型のため、完全にケーブルを気にせずに音にノッて動きまくれるのがいい感じ。

また、『レフト 4 デッド』シリーズや『Evolve』などのアクションシューティングで知られるTurtle Rock Studiosの新作VRゲーム『Journey of the Gods』もお披露目に。

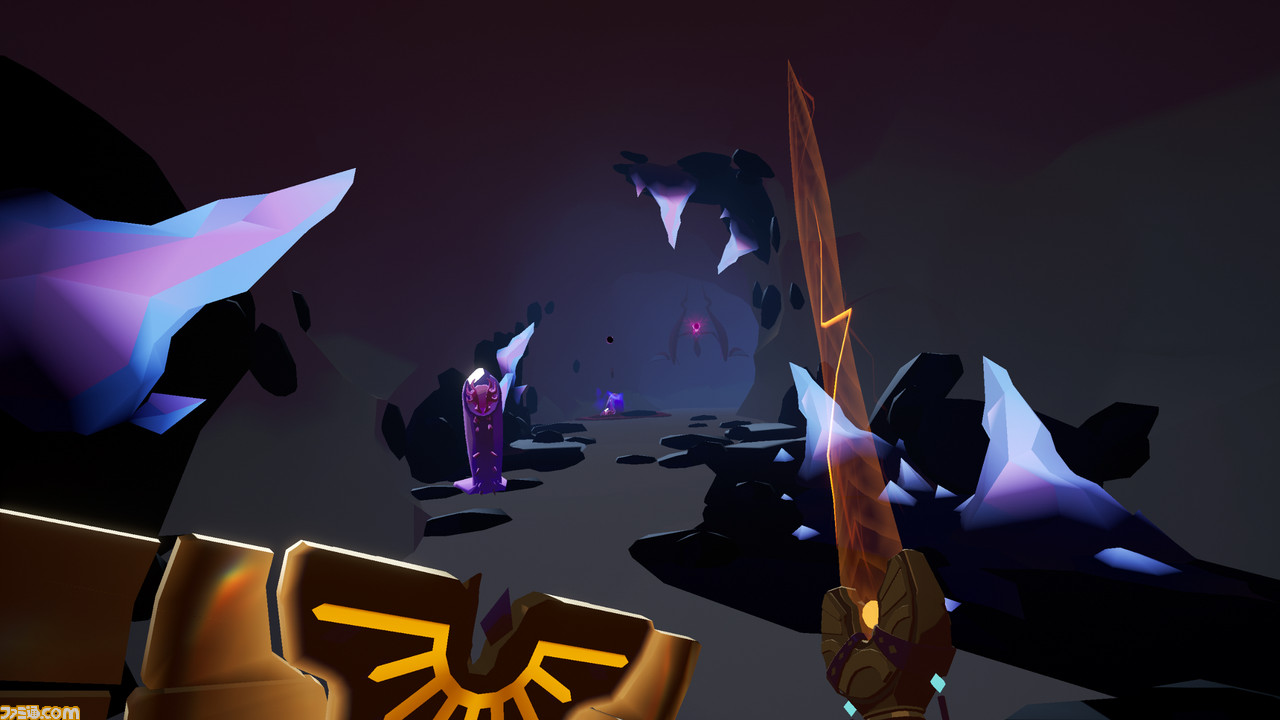

こちらはRift/Quest両対応のアクションアドベンチャーで、剣と盾とボウガンを使い、ファンタジー調の世界を冒険していくというもの。Quest対応のために3Dモデルの見た目などはあっさりとしているが、クエストの作りひとつを取ってもいろいろと凝っていて、丁寧に作られているのが感じ取れるゲームだ。

中でも個人的に面白かったのが、パワーを集めると神のようなモードになって視点が切り替わるという、『Asgard’s Wrath』のような巨大化でゲームプレイが変わる要素が入っていること。

さきほど自分が走り回っていたフィールドを眼下に見ながら、木を成長させてみたり(通常時に戻った時に敵の攻撃の遮蔽物として使える)、雷を落として敵を蹴散らしたりと、同じシーンなのにプレイ感がちゃんと変わってくれる。Oculusのコンテンツ部門であるOculus Studiosの流行りのゲームデザインなのかもしれない。

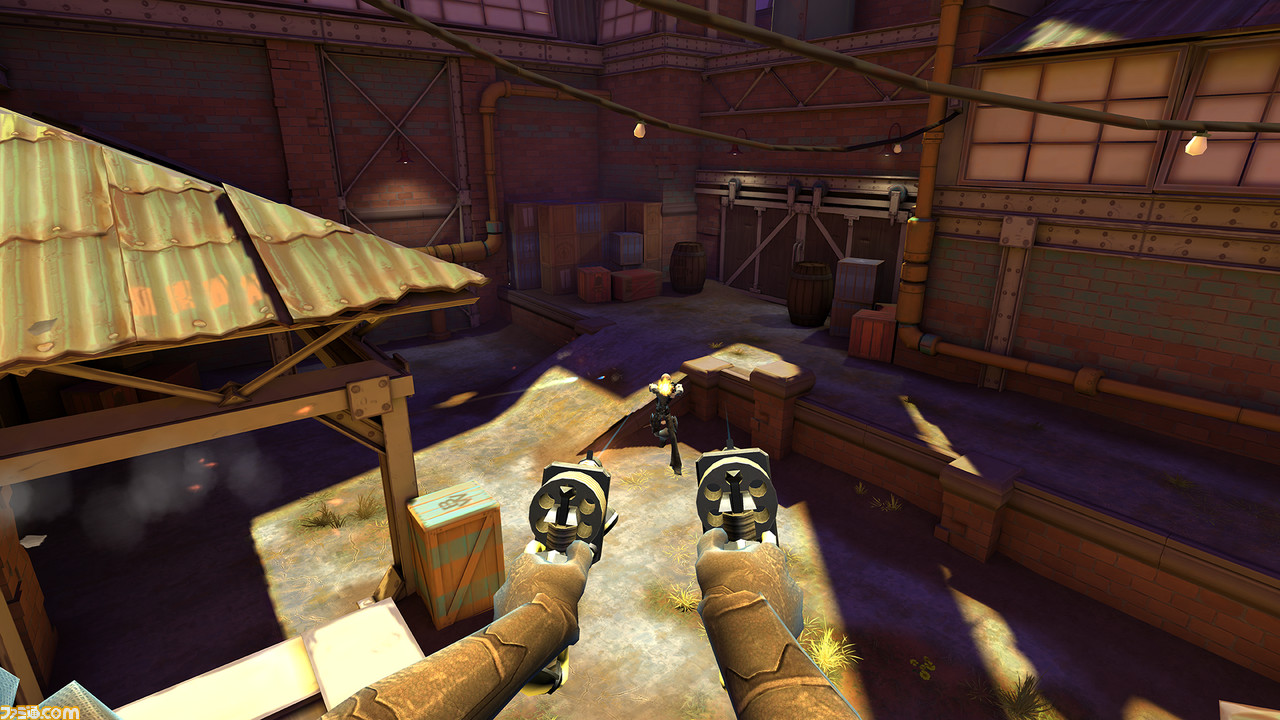

最後に遊んだのは、マルチプレイのVRFPS『Dead and Buried』の続編『Dead and Buried 2』。これもRift/Quest両対応で、春にリリース予定だ。

今回は行きたい場所を指定して移動するのではなくコントローラーのスティックでフルに走り回れる仕様になっており、戦いのテンポも大幅にアップ。『コール オブ デューティ』シリーズを遊んでいる時のように復活から一瞬でやられたりすると思わず声が出る。

かなり動き回ることになるので、酔いやすい人はちょっと厳しいかも。対戦ではなく協力プレイモードで遊ぶぐらいならなんとかなるかもしれない。