アンダーグラウンド感満点のディープなゲームイベント

個人~小規模チームによって自分たちが理想とするゲームを開発するインディーゲーム作家10組が出展者であり運営スタッフ……という異例のゲームイベント“東京電脳特区 v0.1”が、2019年2月23日開催された。

イメージコンセプトが「遊戯生産者が住まう“電脳遊戯特別行政地区(電脳特区)”の解放日」という本イベント。特区の見学者である一般参加者は、「試遊した作品はSNSでシェア」、「出展作品を強い語気で否定しない」などのいくつかの“条例”を順守することで、自由に時間を過ごすことが許可された。

会場の“青山蜂”は、青山学院大学青山キャンパスの裏手、首都高速3号渋谷線沿いに位置する老舗クラブ。ビル2~4Fの各フロアごとに独特の表情を持つ“非日常空間”でゲームプレイ……というシチュエーションは、インディーゲームの一側面である“アンダーグラウンド感”を効果的に引き立てていた。

フロア別・出展タイトル紹介

2F(DJバー)

果てのマキナ Machina of the End/おづみかん

投げた武器の場所にワープするアクションを主軸とした、2Dアクションゲーム。特定の場所にどうやってたどり着くか、特定の攻撃をどう避けるかといったパズル要素が、攻略のポイントとなる。遠方在住の作者・おづみかん氏は、今回のイベントにはボイスチャットで参加。プレイヤーと直接対話しながら、ゲームの感想をリサーチしていた。

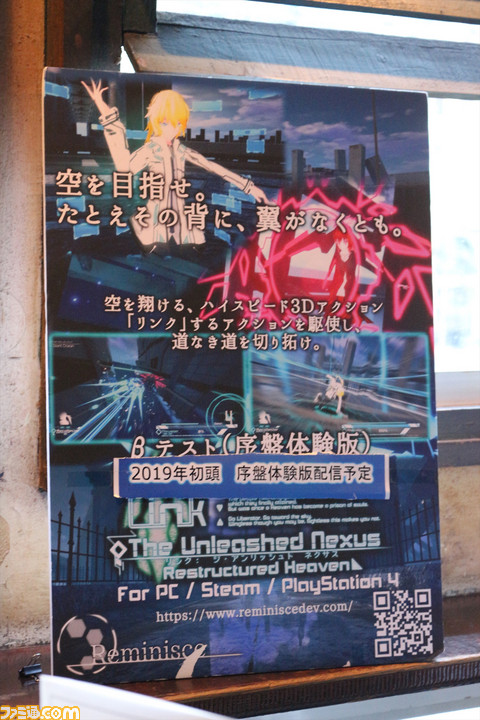

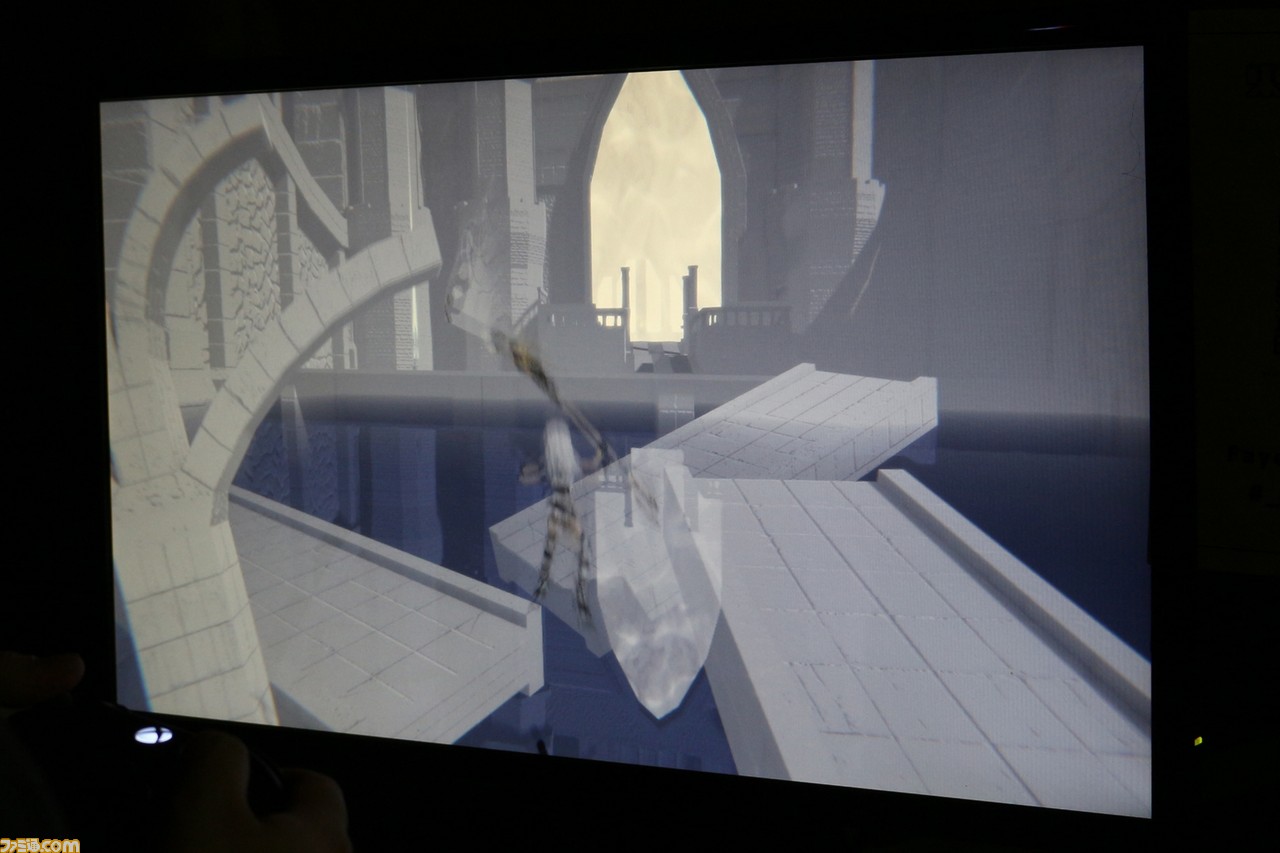

Link: The Unleashed Nexus RH/Reminisce

同サークル作品のセルフフルリメイクとして制作中の3Dアクションゲーム。3D空間を自在に高速移動できるエアリアル・パルクールアクションと、攻略性の高いボスバトルを楽しめる。PC/プレイステーション4用ソフトとして鋭意開発中。

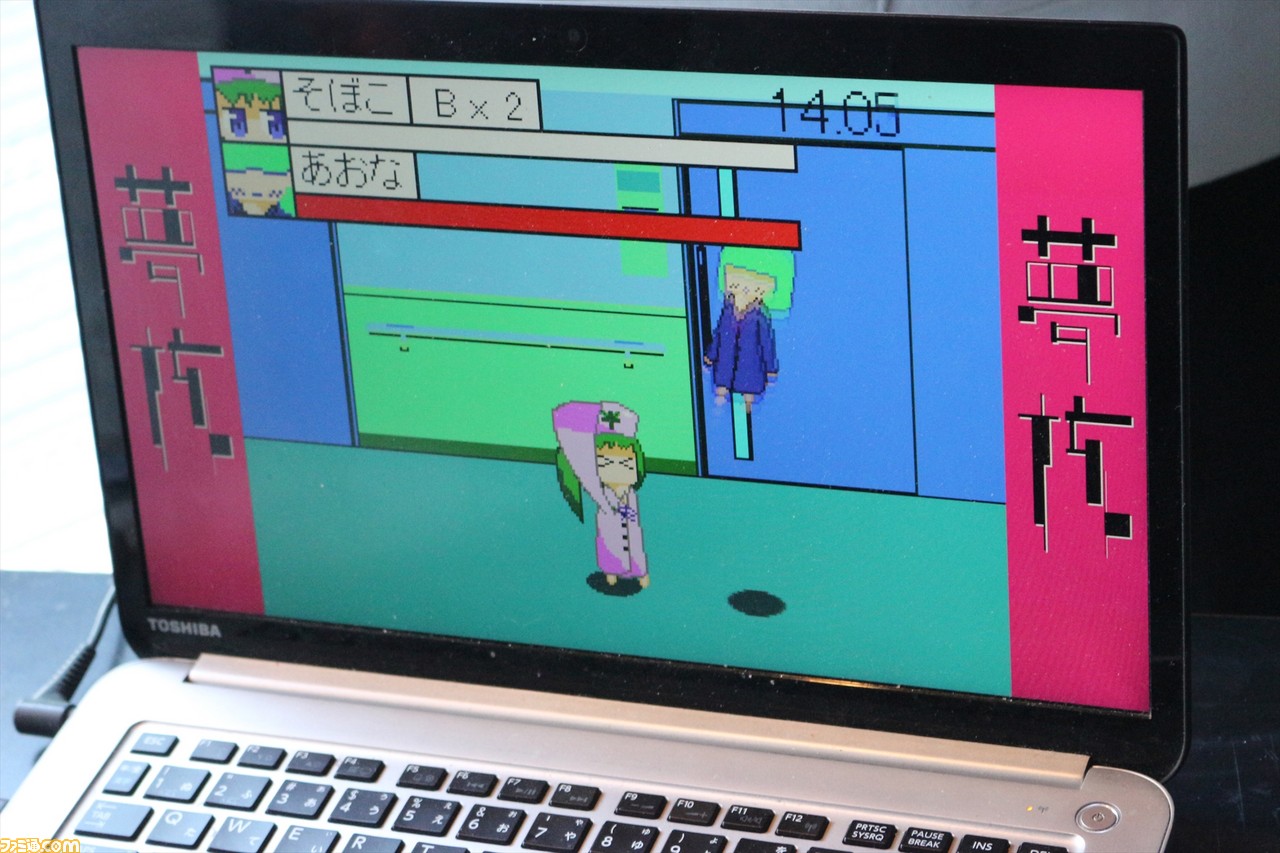

夢核/電気予報

2018年2月にSteamでリリースされた、ベルトスクロールタイプのアクションゲーム。現実世界の病院内を探索して戦いが有利になるアイテムを入手し、夢の世界で暴れる患者たちをなぎ倒していく……という多重構造的なゲーム世界での探索を楽しめる。

常世ノ塔///commentout

毎日自動生成&更新されるダンジョンの踏破記録を、ネットワークを介してほかのプレイヤーと競い合える2Dアクションゲーム。ゲームオーバー地点に書き込めるメッセージを共有できるなどのちょっとしたソーシャル機能も搭載されている。マルチプラットフォームで2019年リリース予定。

3F(ダンスフロア)

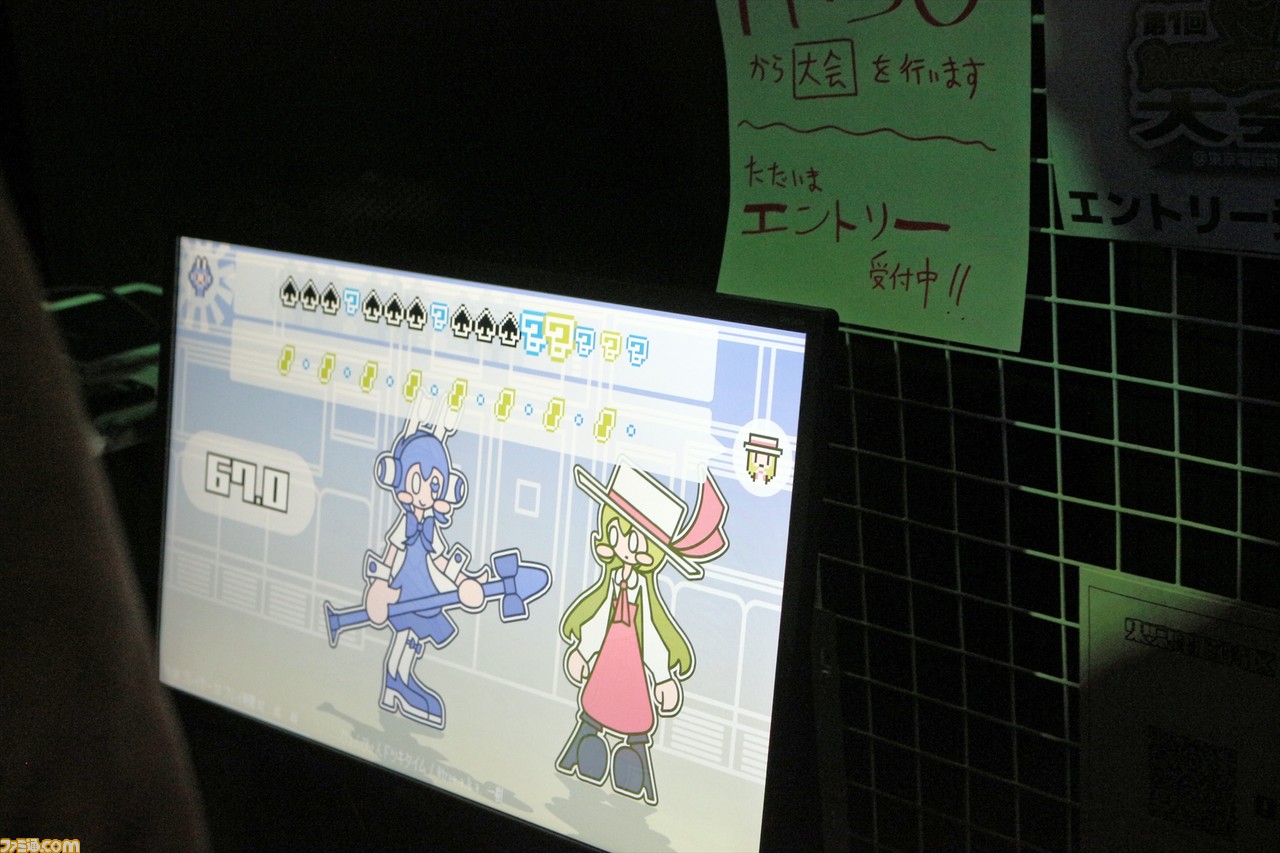

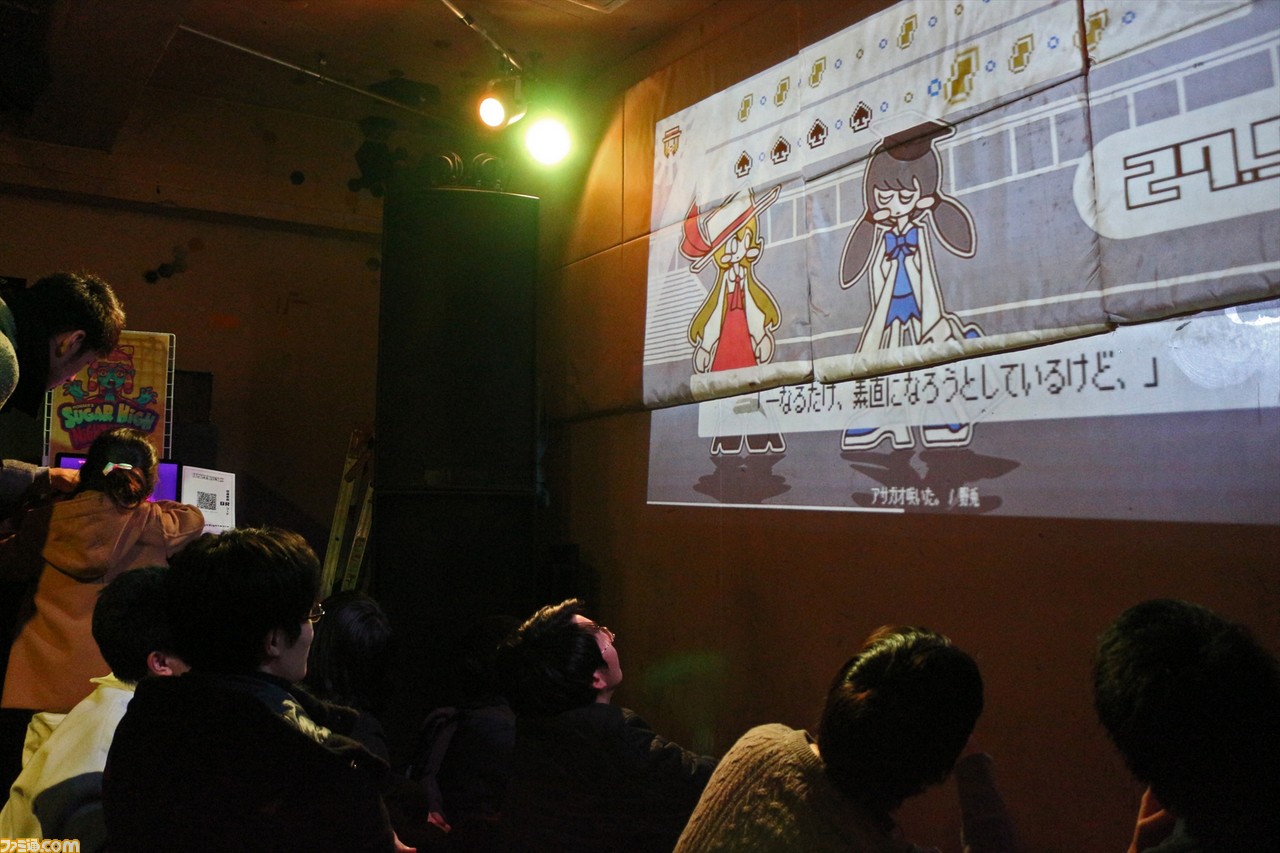

PHRASEFIGHT/veryOK

2018年12月にメディアスケープからNintendo Switch版がリリースされた、対戦型リズムゲーム。今回のイベント唯一のアトラクションとして、本作の対戦会が開催され、高度なバトルの模様がフロア壁面にライブ投影された。

Faye/Sleepwalker/Phantomisland

スタンダードな3Dアクション風に戦える“ノーマルモード”と、移動が高速になりハイリスク・ハイリターンな攻撃を繰り出せる“スリープウォークモード”を切り替えながらオープンワールドを冒険できる、ハイスピード3Dアクション。2019年夏リリース予定。

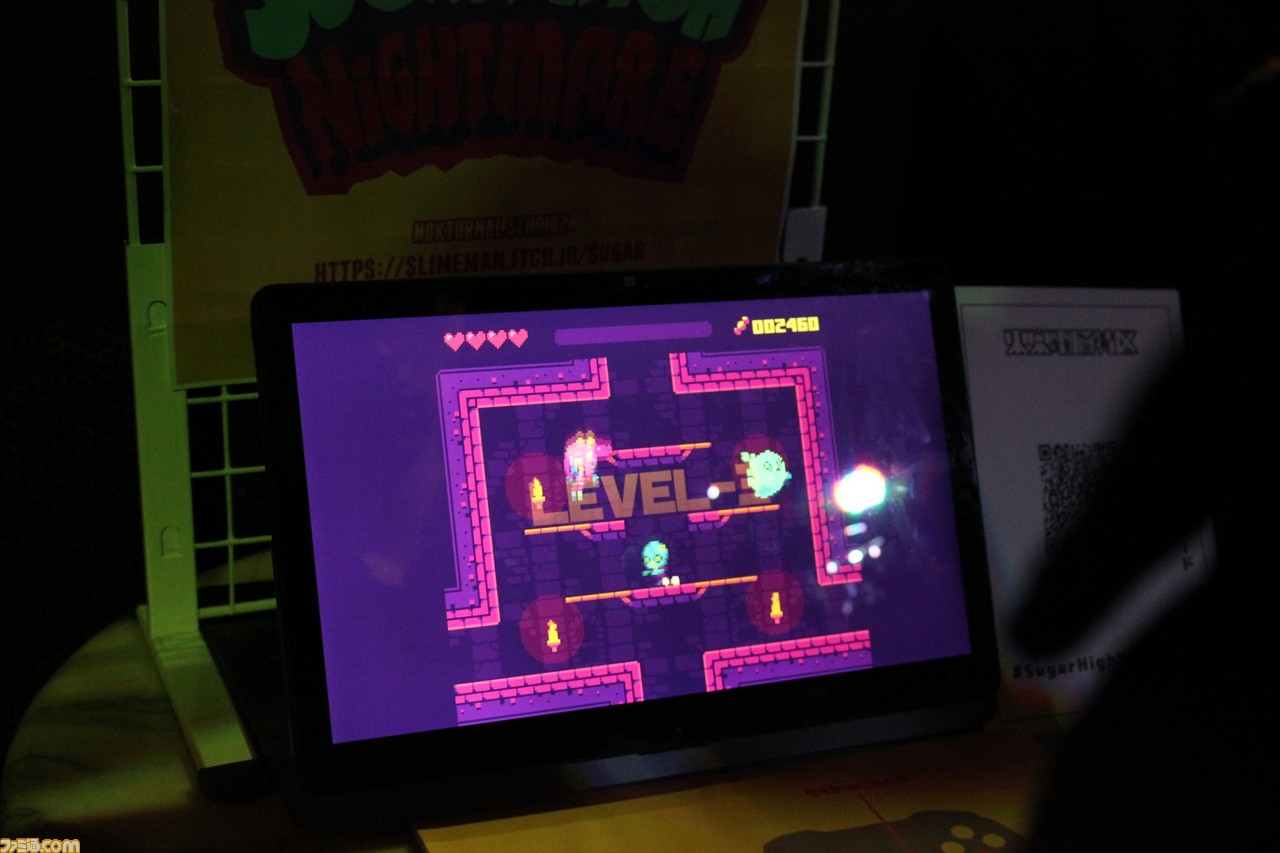

Monaka’s Sugar High Nightmare/nokturnal studioz

“Kawaiiウイルス”に感染したゾンビガール・モナカを操作して仲間を増やしていく、アーケードライクな2Dアクションゲーム。感染させた相手がさらに仲間を増やしていくことで繋がっていく独自のコンボアクションが魅力。リリース予定は2019年内。

※『Monaka’s Sugar High Nightmare』公式サイト

4F(ラウンジ)

StrangeTelephone/HZ3 Software

2017年にスマートフォン用としてリリースされた2D脱出アドベンチャーゲーム。2019年1月に大型アップデート(Ver2.0)&PLAYISMのパブリッシングでPC版がリリースされるなど、現在も旬の話題を提供し続けている。今回は、サウンドトラックをダウンロードできるオリジナルの“SONOCA(ソノカ)”などが物販されていた。

RuinsStory/ilili_world

近接攻撃を得意とする少女ルイナと遠距離攻撃が可能なロボ・ネコロを操る2D探索アクションゲーム。作者のイリリ氏がこれまでの作品でもモチーフにしてきた“弾幕”がボス戦でフィーチャーされているとのこと。2020年リリース予定。

地獄調査官 樹神妖子/NOMANA INTERACTIVE

迷路状に繋がった固定画面を行き来する、ダンジョン探索型アクション。ゲームコントローラーの左スティックでキャラ移動、右スティックで攻撃方向決定……といういわゆる“ツインスティックシューター”で、自キャラと敵でフィールド内の色を塗りあう、陣取りゲーム的な要素も加味されている。現在は2019年内のPC版リリースに向けて調整が続いているとのこと。

ゲームイベントの共存共栄に欠かせない存在として……

公式サイトに掲載されたアフターレポートによれば、総来場者数は138名と運営の予想を大きく上回る盛況ぶりを見せた東京電脳特区。今回はお試しで……との意図から、volume 1ではなく“0.1”としたそうだが、会場に訪れた一般参加者の熱量から鑑みるに、2回目以降の開催に十分弾みがつくイベントとなったことは間違いなさそうだ。

出展者兼運営スタッフのひとりに尋ねたところ、今回のイベントは、親しいインディーゲーム開発者が年に一度同じ旅館に泊まって行うゲーム開発合宿の時に「いっちょやってみるか」となって開催したのだという。その背景には、従来の同人・インディーゲームイベントに受け身の姿勢で出展しているだけでいいのだろうか? という懸念があったのだという。

ともすれば“仲良しメンバーのグループ展”になりかねないところに、硬質な架空の世界観を持ち込んで不特定多数に向けたフックとし、SNSによる情報拡散を一般参加者に要請することで外部への発信力とするなど、決して内輪のパーティーで終わらせないさまざまな工夫が施されている点は、同等規模のゲームイベントとの大きな違いと言える。今後については「出展されるのが毎回同じゲームというわけにもいかないので、自分でイベントを運営したいという意欲のあるゲーム作家さんたちとともに開催していきたいですね」(前述の運営スタッフ)と語った。

余談だが、イベント当日、会場にお忍び(?)で訪れていた、著名なインディー系ゲームイベントの主催者複数人に、このようなイベントが新たに立ち上がることについて尋ねてみた。すると、皆一様に歓迎する主旨のコメントが返ってきた。独自性の高いイベントが立ち上がることは業界全体の活性化につながり、それによって大規模・総合的なイベントの特性がより明確になる、という捉えかたのようだった。