サンフランシスコのゲームスタジオFunomenaが、Magic Leap社のMR(複合現実)ヘッドセット“Magic Leap One Creator Edition”向けのタイトル『Luna: Moondust Garden』を配信開始した。価格は4.99ドル。

本誌では縁あってFunomenaにお邪魔して本作を体験してきたので、“Magic Leap”そのものと合わせてリポートをお届けしよう。

話題が先行しつつ、ついにベールを脱いだ“Magic Leap”

さて、まずはハード側であるMagic Leapの話から。“Magic Leap One Creator Edition”は、同社がこれから展開していこうとする第1世代のヘッドセット“Magic Leap One”の、さらに開発者向けのバージョンとなる。数年前は「資金を何億調達したらしい」「とにかくものすごいらしい」といった話ばかりが先行していたが、いよいよ動くモノが出て、市販に向けて動き始めた形だ。

なお、現在はアメリカ国内向けに2295ドルで提供されている段階で、例えば日本国内ではまだ技適マークを取得していないため、正式には使用が難しい状態となる(電波暗室などでの遮断が必要)。

Magic Leapが目指すMR体験の特徴は、VRヘッドセットのように現実世界を完全に遮断するのではなく、周囲の壁や家具などを認識し、シースルーのバイザーを通して映像を重ねることで、現実とCGによる映像をミックスできること。

例えば3DCGのオブジェクトを机の上などに出現させることもできるし、2Dでもアプリケーションのウィンドウを現実に取り出したかのように壁に貼り付けるといったようなことが可能だ。

ある意味AR(拡張現実)表現の延長上だが、現在一般的なAR表現より没入型で、より現実の物体との位置関係を正しく処理して空間に溶け込むものになる。同系統の製品としてはMicrosoftの“Hololens”などが存在する。

ハードウェアは、サウンド機能も仕込まれたバイザー部分、バッテリーや処理用のチップなどを内蔵した“ライトパック”と呼ばれる部分(腰につける)、そしてモーションコントローラーの3つで成り立っている。

バイザー部分とライトパックはケーブルで繋がっているものの、(PC用VRヘッドセットのような)それ以外の外部マシンとのケーブル接続はないので、自由に歩き回ることができる。また、パーツ交換で視力に応じたレンズ交換や顔に合わせたノーズピースの調整が可能だ(記者は近視で顔も平たい種族なので両方交換した)。

VR版『Luna』からのMR向けスピンオフ

前置きが長くなったのでゲームの話に移ろう。今回リリースされた『Luna: Moondust』は、FunomenaのVRゲーム『Luna』の世界観をベースに、Magic Leapの特徴に合わせて作られたスピンオフ的な短編となる。

ゲーム内容はオリジナルの『Luna』と異なっていて、例えるならばインタラクティブ絵本とガーデニングゲームが合体したような感じ。両要素とも『Luna』に原型があるのだが、一方で『Luna』で印象的だった、星を動かしながら解いていく星座パズルがなくなっていて、インタラクティブストーリーに振った内容となっている。

今回のデモでは製品版をフルにプレイできたのだが、まずはMagic Leapをかぶり、鼻の高さに合わせたノーズピースでの調節や、視線検出のためのキャリブレーション、周囲の環境のスキャンなど、本体側のセットアップをしてからゲームを起動する形。

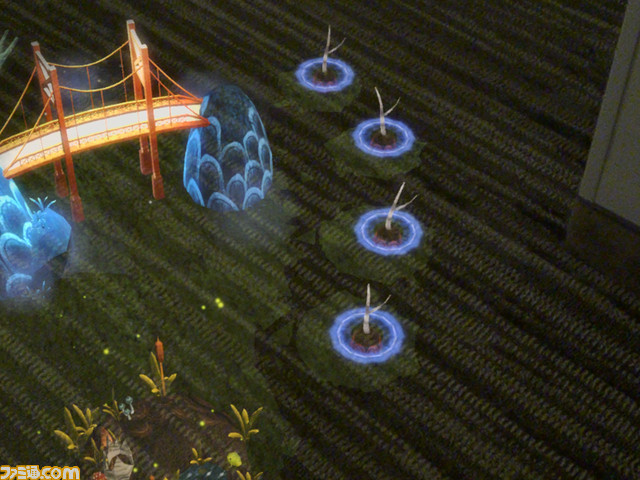

ゲームは“種”を部屋の任意の場所に植えることで、そこにキャラクターや木といった3DCGが飛び出してきて話が進んでいく。まずはモーションコントローラーを使って目の前のコーヒーテーブル(実際にある机である)の上に“種”を植えてみると、メインキャラクターのキツネとフクロウが登場。まるで机の上に飛び出す絵本の世界が広がっているかのようだ。

もちろん、周囲の環境とプレイヤーの位置を正しく認識しているので、姿勢を変えたり裏側に回り込んだりしてもそのように見える。

話を進めていろいろ種が手に入ったので、部屋の中のいろんな場所に種をまいて遊んでみたのだが、作業机は当然のこと、ソファーやフロアークッションなどでもちゃんとそれなりに反応するのが面白い(ゲーム側の設計の都合もあって、クッションの曲面ぴったりにオブジェクトが出てくれるわけではないが)。

そして目線をコーヒーテーブルに戻すと、そこにはちゃんと最初の木が生えている。MRとしてものすごい革新的なわけではないのだが、コレはなかなか面白く、新しい表現の可能性を感じる。

Funomenaはオリジナル『Luna』でVRに、『Woorld』でARに挑戦しており、今回でMRにも挑戦という形。スタジオとしても、総称してXRと呼ばれるこれらの領域での新たな遊びの可能性を模索しているそうだ。

少し脱線するが、なかなか開発費を回収しきれる市場にはなっていない中、いずれのタイトルでもハードウェアメーカーと提携してやっているフシがあるのはうまい。今回もMagic Leapのスタッフがデモに協力していた。

ついでにハードそのものの可能性について述べておくと、ゴツい見た目からすると少し意外なほど重さは気にならなかったし、歩き回っても特に違和感などは感じなかった。もちろんVRヘッドセットなどと比べると視野角が狭いとか、スタンドアローン機にしては悪くないとは言っても3DCGの簡素具合が否めなかったり、いろいろ懸念点はあるのだが、それは今後の課題といったところ。

MRとゲームの可能性はまだまだ未知数

むしろゲーム媒体として気になるのは、果たしてMRゲームにどんな可能性があるのかまったく未知数な部分だ。まだその可能性を探り始めた段階でしかない。

よく「部屋の中がゲーム空間になる」とたとえられ、初期コンセプト映像にはド直球にオフィスの壁や天井をブチ破って登場してくる敵キャラとFPSするシーンがあったりもするのだが、それが正解なのだろうか? っていうか「ここではないどこか」に行けるVRより現実に縛られているとも言えないか?

先に書いたように、絵本的な世界が部屋の中に広がるのは面白くはあるので今回の感想と矛盾するのだが、そんなこともつい考えてしまう。

実は『Luna: Moondust Garden』の「ガーデニングゲームとしてプレイヤーにモノを出す場所を決めてもらう」という手法も気になる部分があり、MRでMagic Leapが見つけている“現状で安牌なMRゲームの手法”のひとつのように見える。

というのは、プレイステーション4用アクション『Marvel's Spider-Man』でスマッシュヒットを飛ばしたインソムニアック・ゲームズが手掛けた『Seeding』というMagic Leap One用アプリが、思いっきりガーデニングネタなのだ(『Luna: Moondust Garden』がアイデアを流用していると言いたいわけではない。これまた前述の通り、ガーデニングネタもインタラクティブ絵本的なストーリーテリングも、オリジナル『Luna』にあった要素だ)。

考えてみると、サイズや遮蔽具合が異なるプレイヤーそれぞれの部屋空間をどう使うか、ガーデニングならゲーム側で考える必要はない。どこでアクションが起こるかはプレイヤーの植える行為に任されている。確かに成立させやすい方法ではあるのだ。

これは個人的に、VRヘッドセット向けに似たようなVRFPSが山程出た事を思い起こさせる。中には優れたものもあるが、目の前でパッと物事が起こることの面白さはあっても、そこに新たな体験のデザインへの挑戦まではなかなか感じられない。

多分これから、MRの特性から連想しやすい「リアルな机の上でCGキャラがバトルするMRボードゲーム」とか、それこそ先のコンセプト映像のような「実空間をマップの一部として使うMRFPS」とか、「あのキャラが俺の部屋に!」的なモノが出てくるだろう。繰り返しになるが、それらの優れたものはちゃんと面白いだろうとは思う。

しかし、既存のゲームの文脈どころか既存のイメージから解き放たれた新たな体験、新たな遊びの提案もあってこそナンボじゃないだろうか?

まぁ“千里の道も一歩から”でも“ローマは一日にして成らず”でもいいが、そういった新たな領域にいきなりたどり着けるものではないのは重々承知。こういったタイトルも含めて、積み重ねと試行錯誤の末に出てくるものだ。

MRでこの先どんなものを遊べるのだろうか? どんな未知の感覚を刺激されるだろうか? この先に広がる可能性を感じただけに、そんなことまで考えさせられたデモだった(個人的にはMR空間で普通に仕事しながら、ベセスダ・ソフトワークスの『Prey』の敵のようにいつの間にか部屋の中のモノに化けたクリーチャーにじりじりと迫られて超イライラしてみたい)。