2018年12月1日、福岡市・九州産業大学にて、CEDEC+KYUSHU 2018が行われた。本イベントは、日本最大のコンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンスとしておなじみのCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス)の九州版だ。

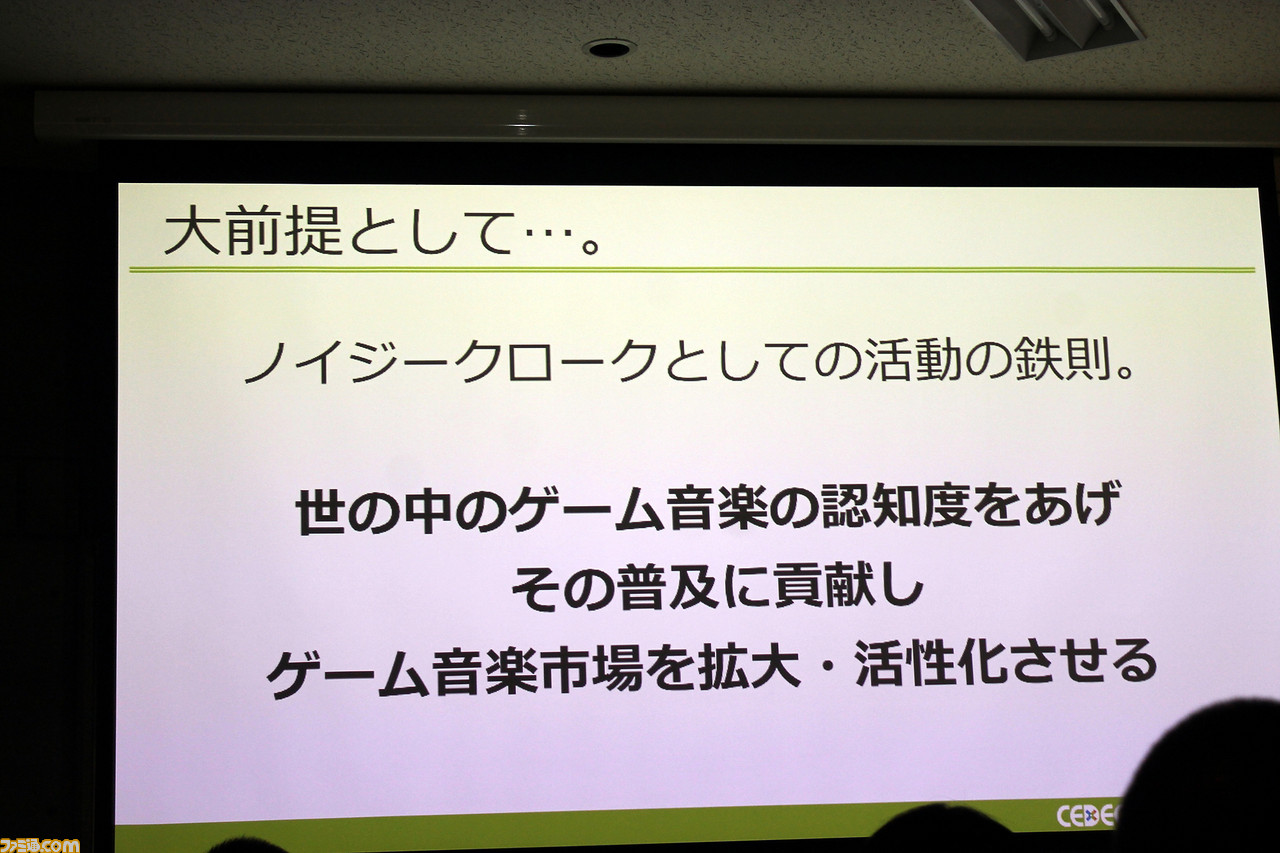

その中で、ゲーム音楽ビジネスに関するセッション“ゲーム音楽が作り出すゲームビジネスの新たな可能性”が行われた。登壇したのは、ゲーム音楽専門会社として知られるノイジークロークの坂本英城氏だ。

さて、このセッションでは「好き勝手にやってきたことが、結果としてビジネスとして成立しただけ」という前置きのもと、坂本氏がいかにノイジークロークを成長させたのか、というゲーム音楽ビジネスについて語られた。

子どものころファミリーコンピュータから奏でられた音楽に感動した坂本氏は、バンド活動などを経て、音楽の道に走る。パソコンで音楽が作れることを知り、各社へデモテープを送るも、ゲーム業界への就職はできなかったそうだ。仕方ないので音楽業界へ入った坂本氏。音楽業界で待っていた仕事は、音楽関係の仕事ではなく、まったく関係のないものがほとんどということもあり、辞めてしまったそうだ(このあたりのトークはすべてヤバいお話なので、割愛(笑)させていただく)。

そこからフリーとしての極貧生活が始まり、アルバイトを3つ掛け持ちしたりしながら音楽機材を溜めていった坂本氏。あるときゲーム会社に外注としてお世話になり、ゲーム作りの基礎や企画について学んだそうだ。そこでゲーム全体の中の音楽というものを俯瞰で見られたことは、とてもいい経験だったという。そしてそのツテから、いろいろなゲーム会社から音楽制作をフリーとして受注できるように。最初のうちは作品が世に出るだけで嬉しかったそうだが、だんだんと不満が溜まっていったそうだ。

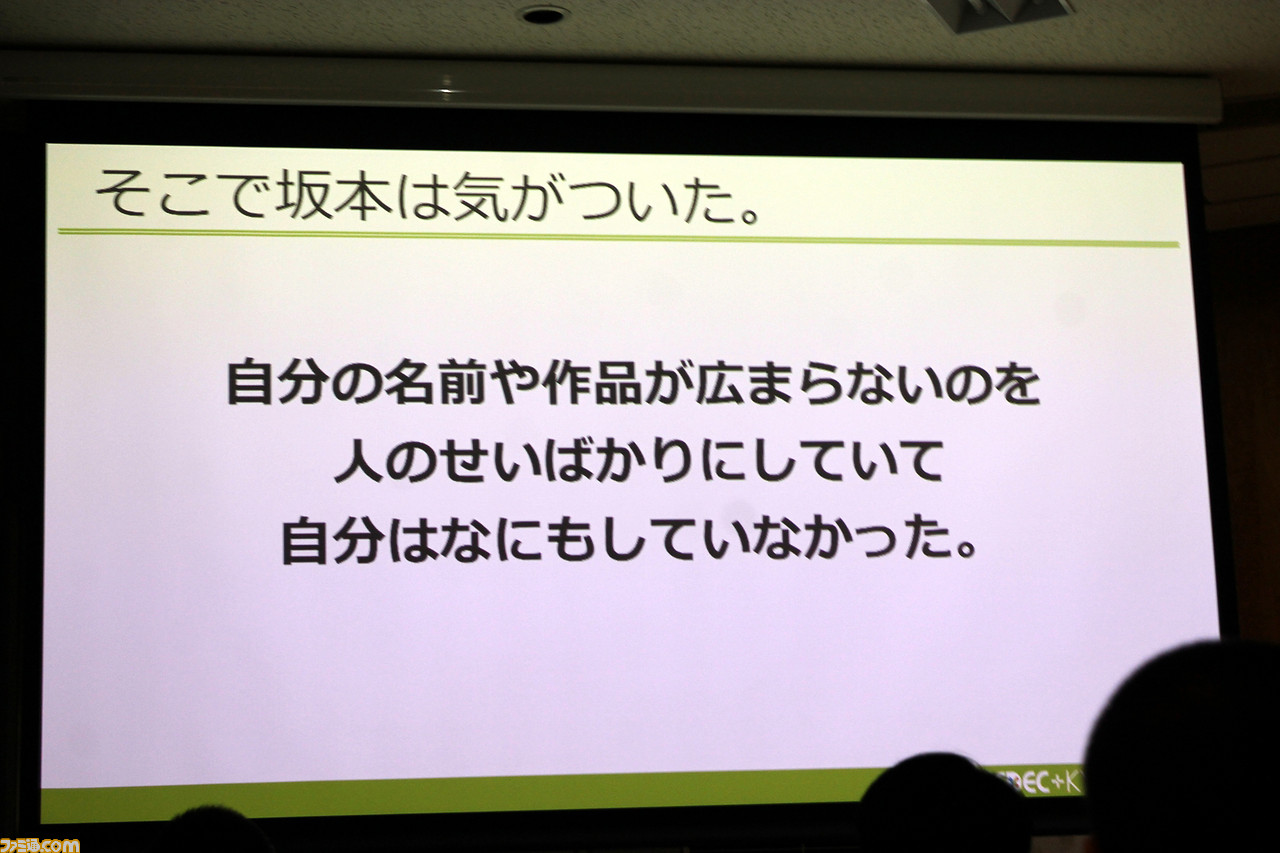

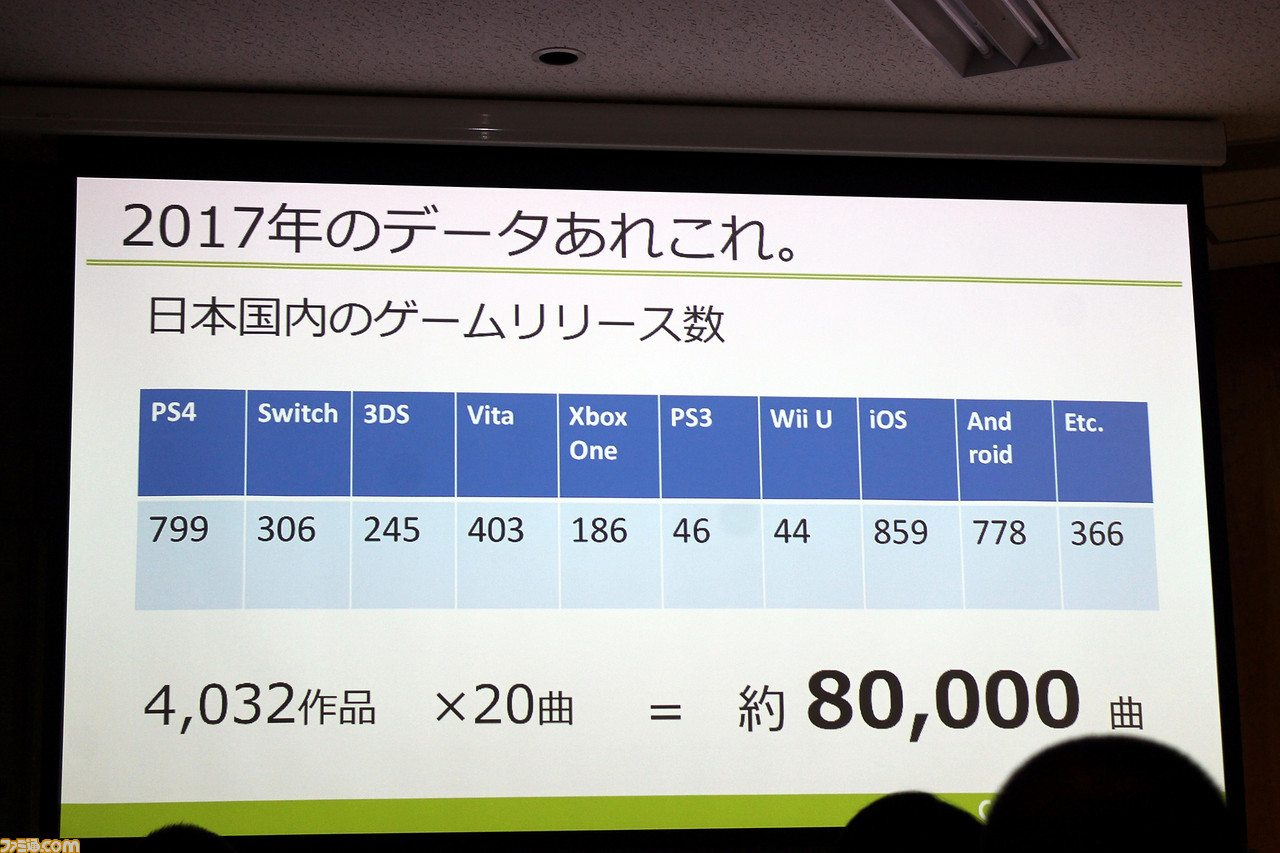

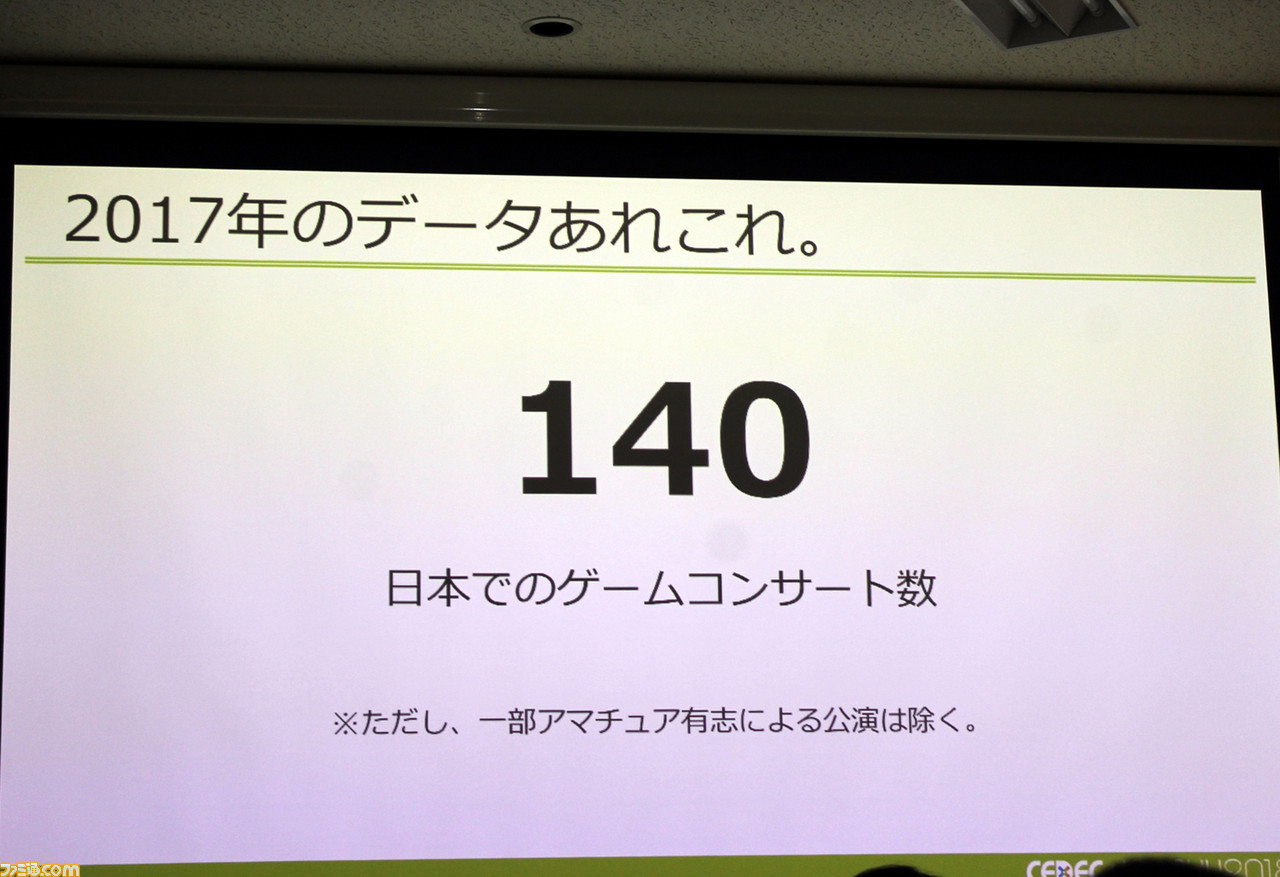

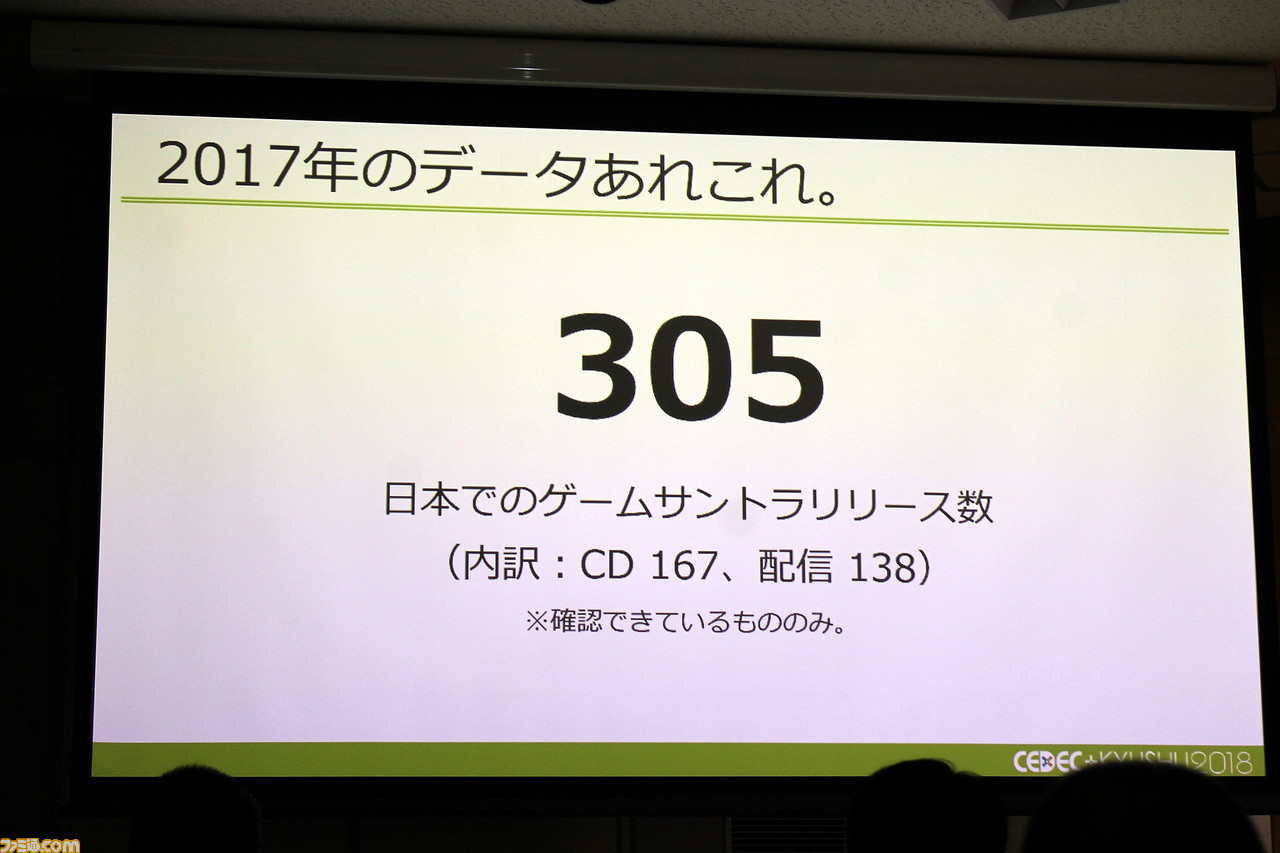

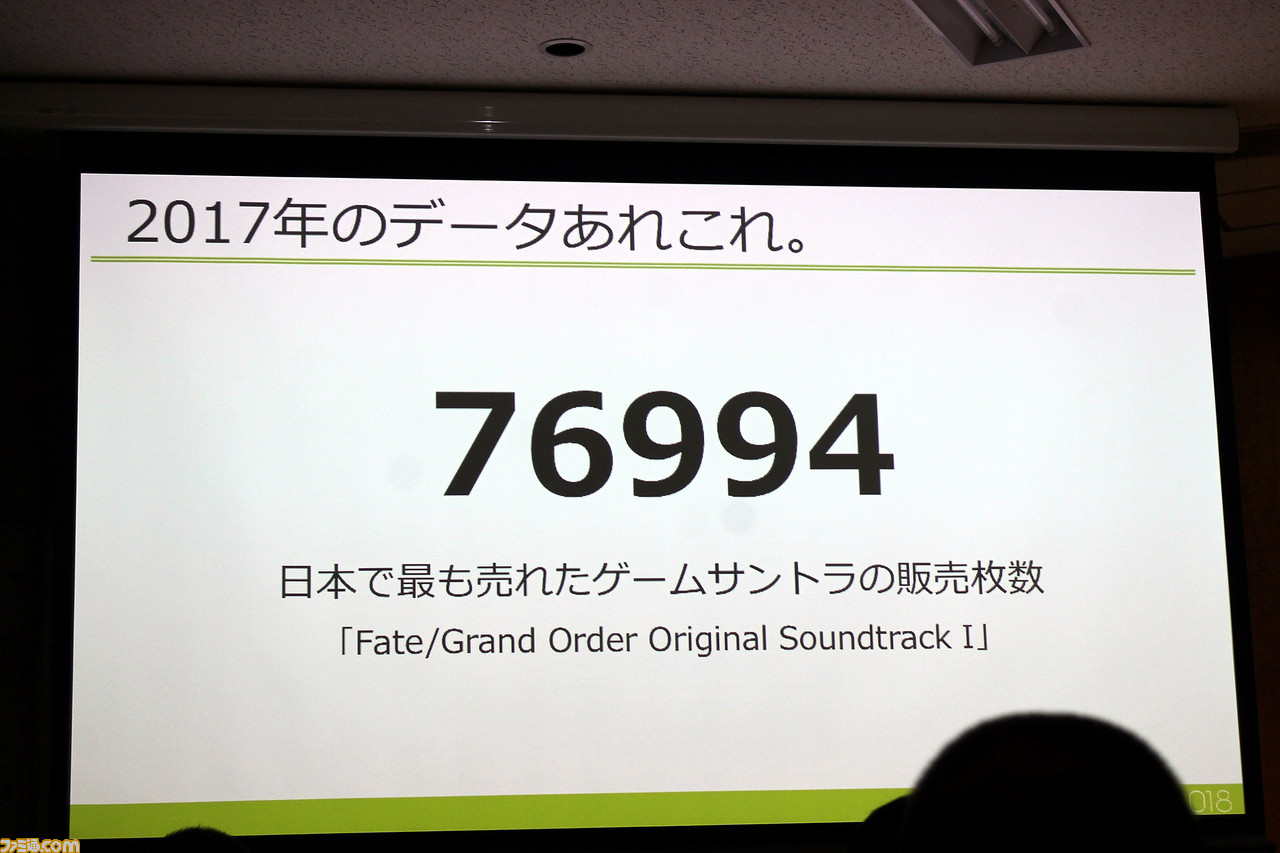

当時を振り返り、「不満が溜まっていくのは、売れるゲームに関われていないからだと勘違いしてしまっていた」と坂本氏は語る。ゲームのサウンドトラックの売り上げは、ゲーム売り上げ本数の1%ほどだという。つまり、10万本売れたゲームでようやく1000枚売れるということ。「関わるゲームが売れない限り、自身の不満が解消されない」と思い込んでしまっていたという。

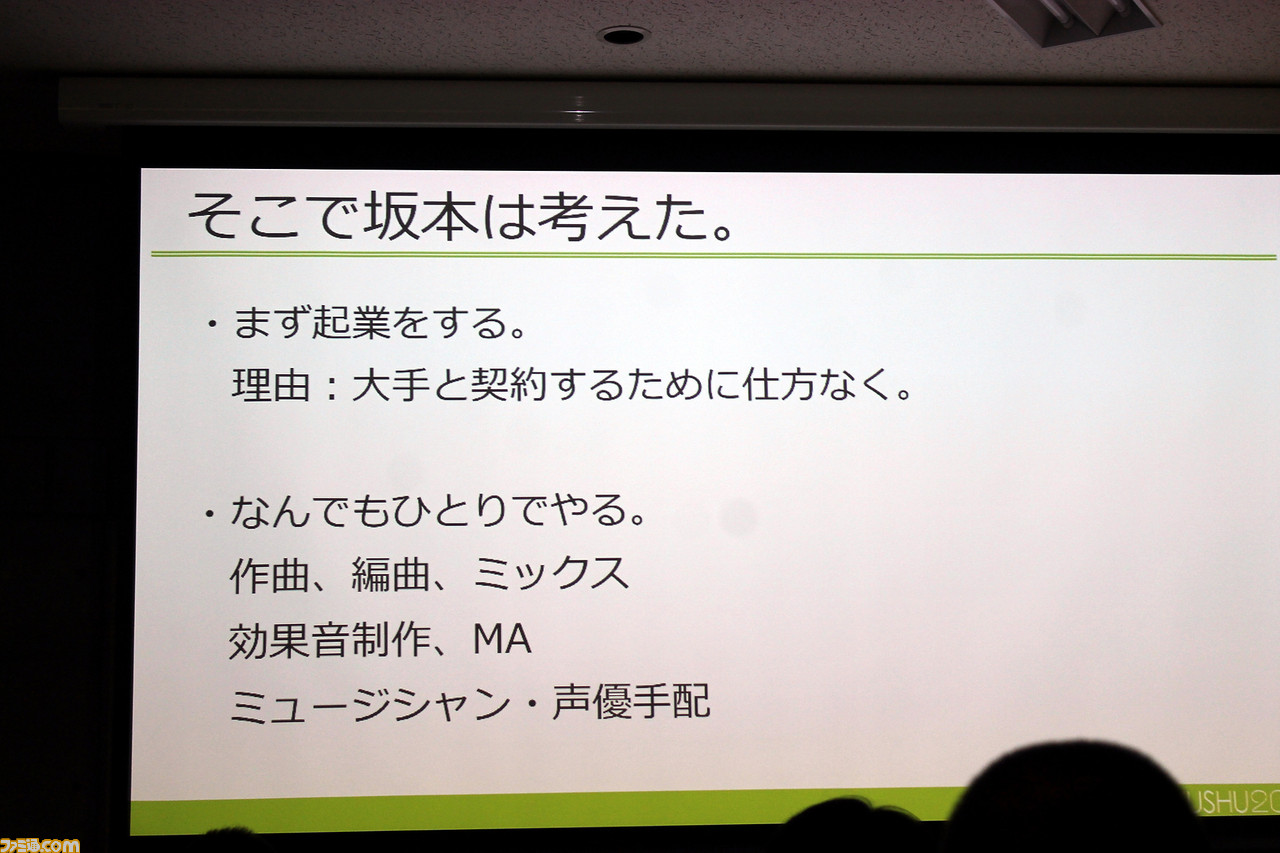

そこで、坂本氏は起業することに。大手と契約するためには企業どうしじゃないといけない場合もあるからだ。そしてサウンドに関する業務は、すべて自分でやれるように手配したという。「ラーメンを食べたい人は、ファミレスには行かず、ラーメン専門店に行きますよね」ということで会社のウリを“ゲーム音楽専門”に絞って活動を始めたそうだ。

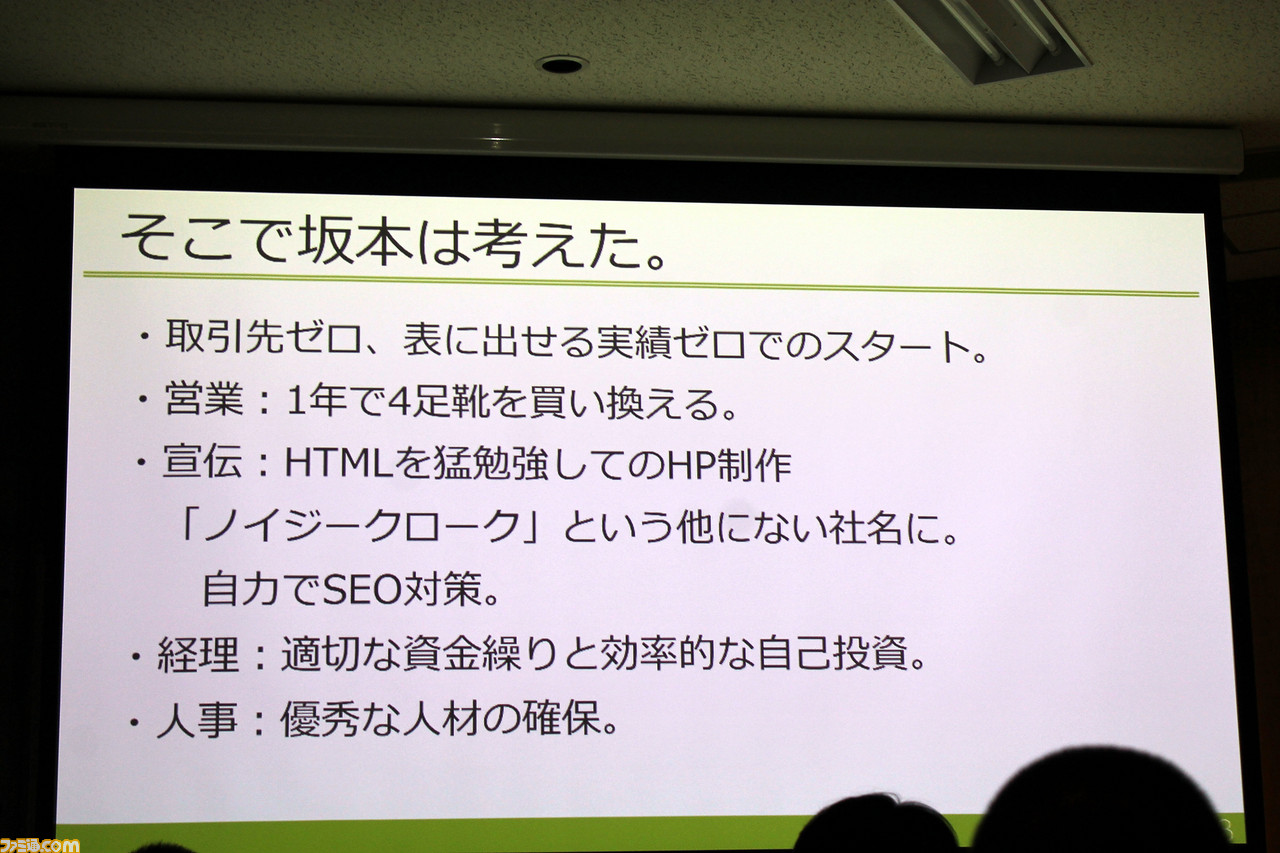

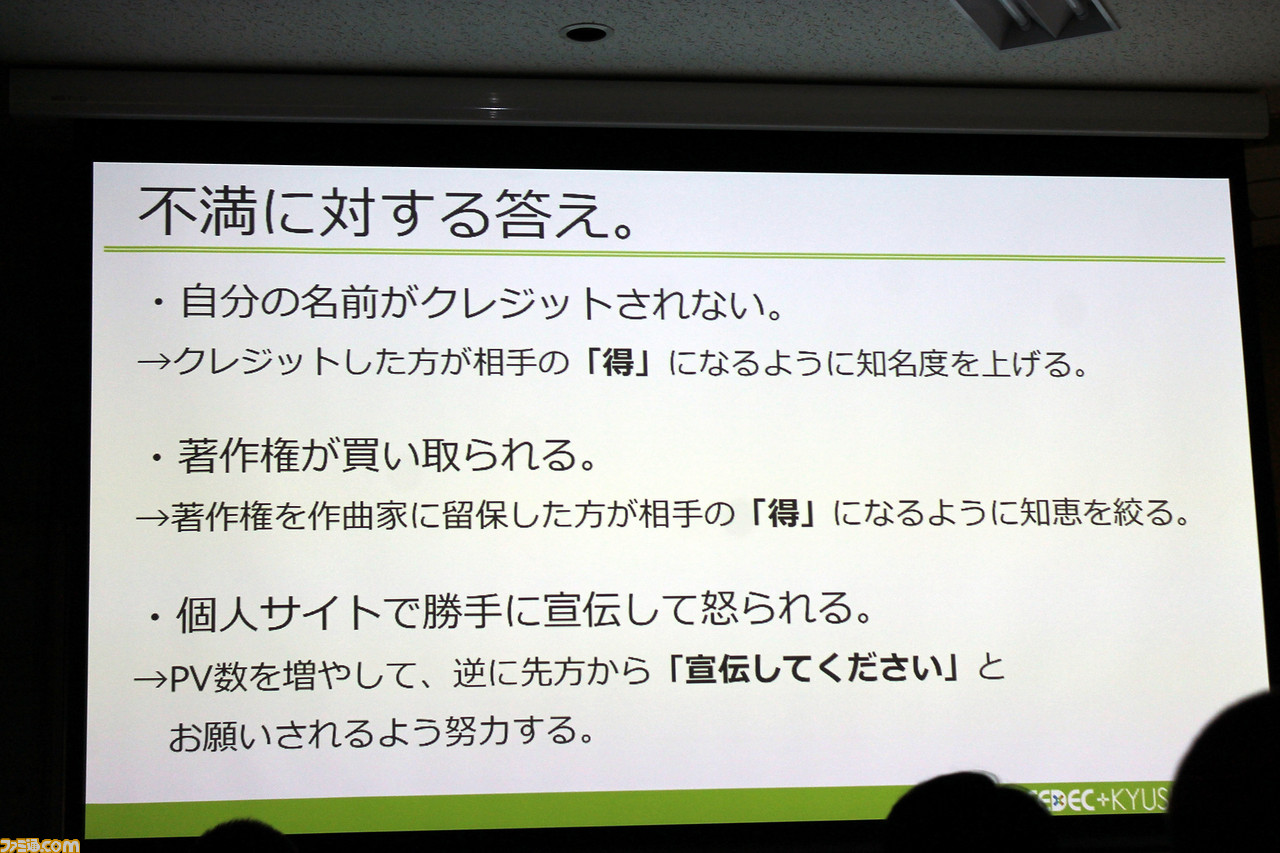

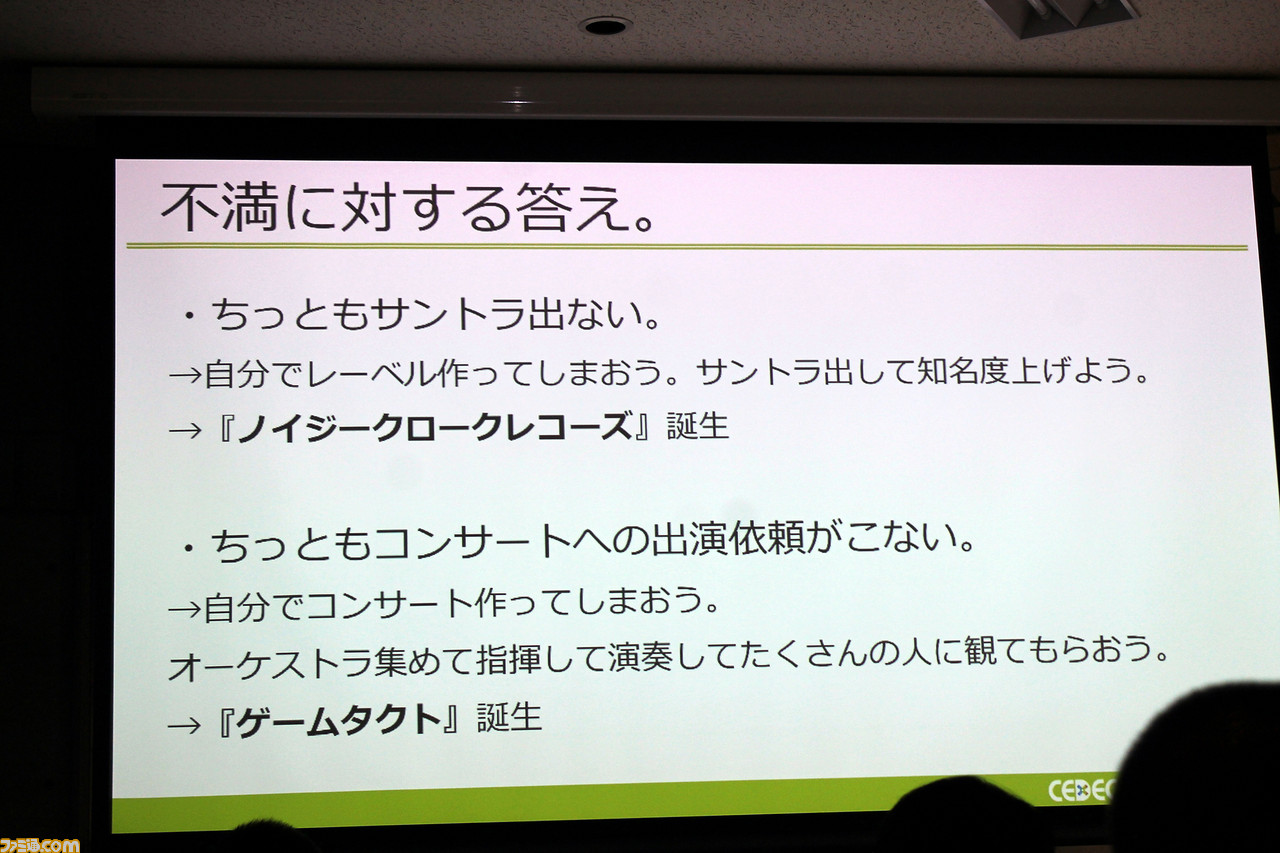

しかしもちろんコネも実績もないので、取引先はゼロ。都内のゲーム会社はすべて回ったほど、自身の足で営業をかけたのだとか。そうした活動から、ある答えが坂本氏の中で導き出された。“相手の得になるように自分から動いていく”ということ。そしてなかなか実現しない希望は声が掛かるのを待っていないで“自分で作ってしまえば良い”ということ。これまではすべて人のせいにして考えていた坂本氏。しかしそうではなく、みずから積極的にやりたいことをやるようにすればいい。会社はそこから急成長を遂げ、ノイジークロークのレーベルを立ち上げたり、ゲーム音楽の総合祭典“ゲームタクト”の開催など、さまざまな事業の立ち上げにも成功した。

ここからは、坂本氏のノウハウを披露する、どちらかといえば完全に業界向けのお話。といっても、ゲームファンにとっても知見の広がる内容となっていたので、お見逃しなく。

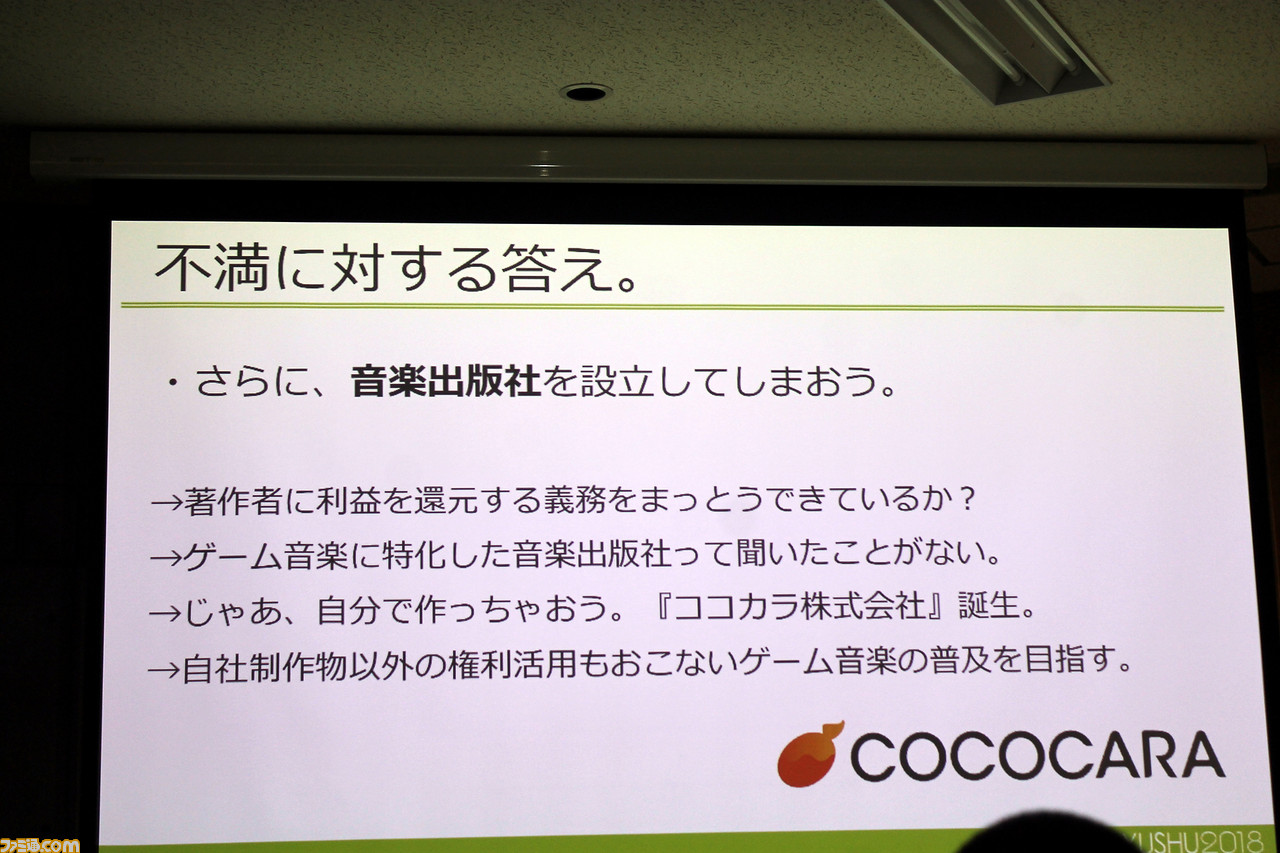

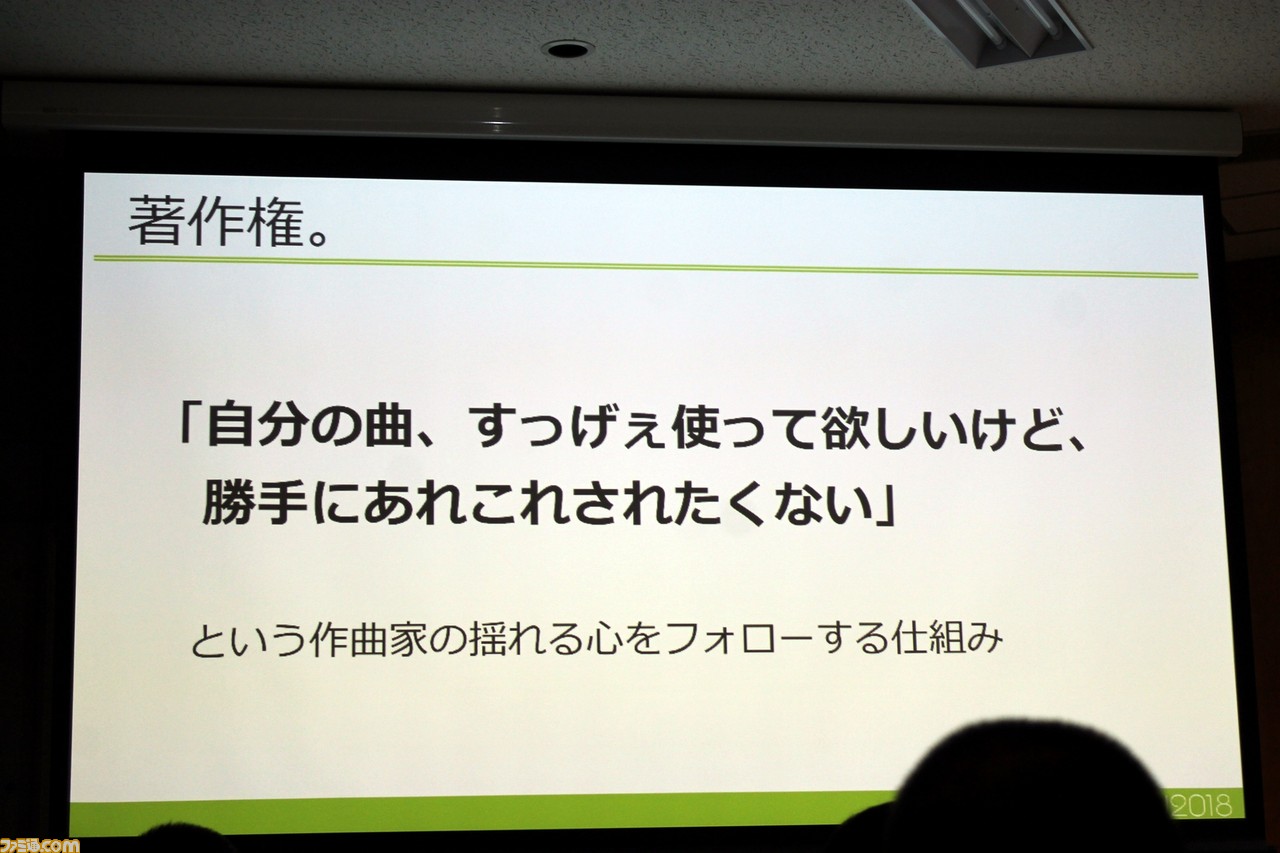

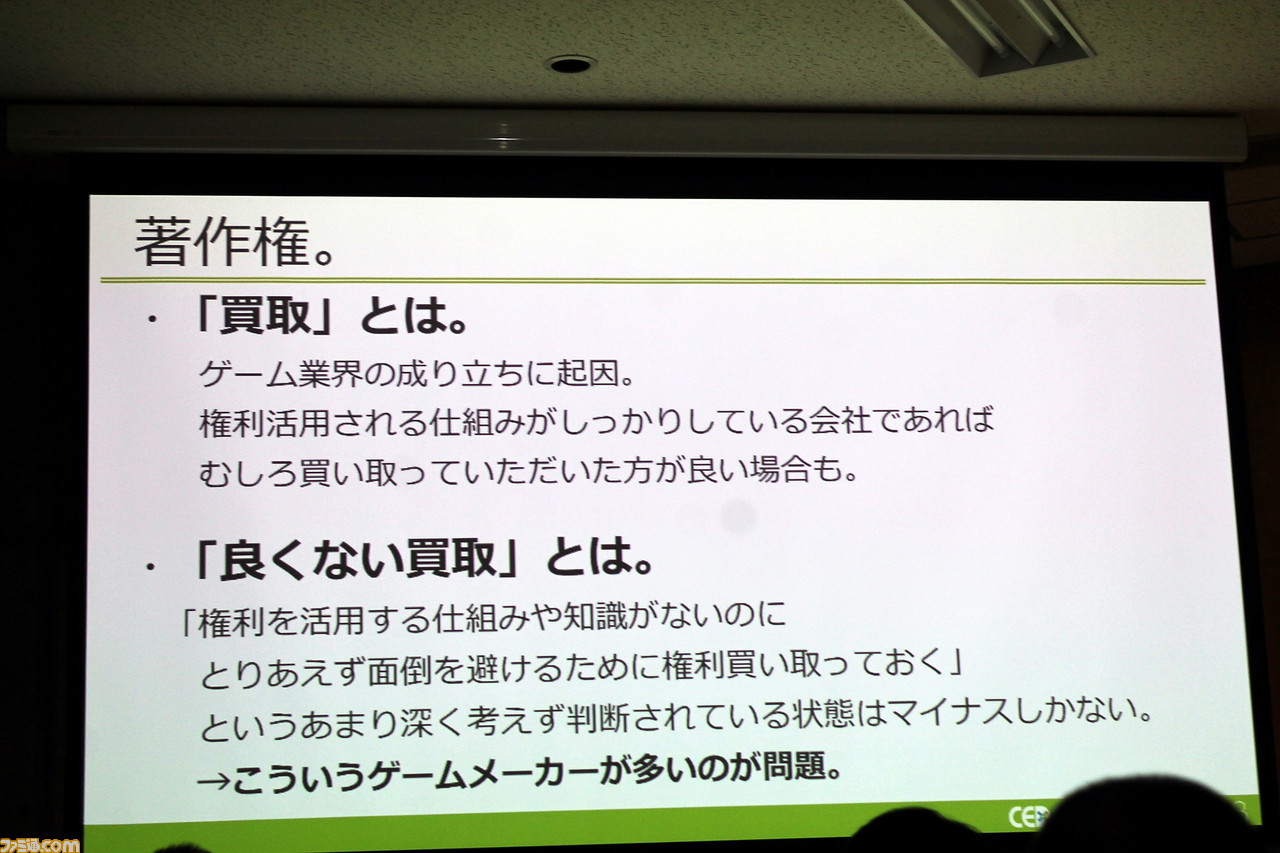

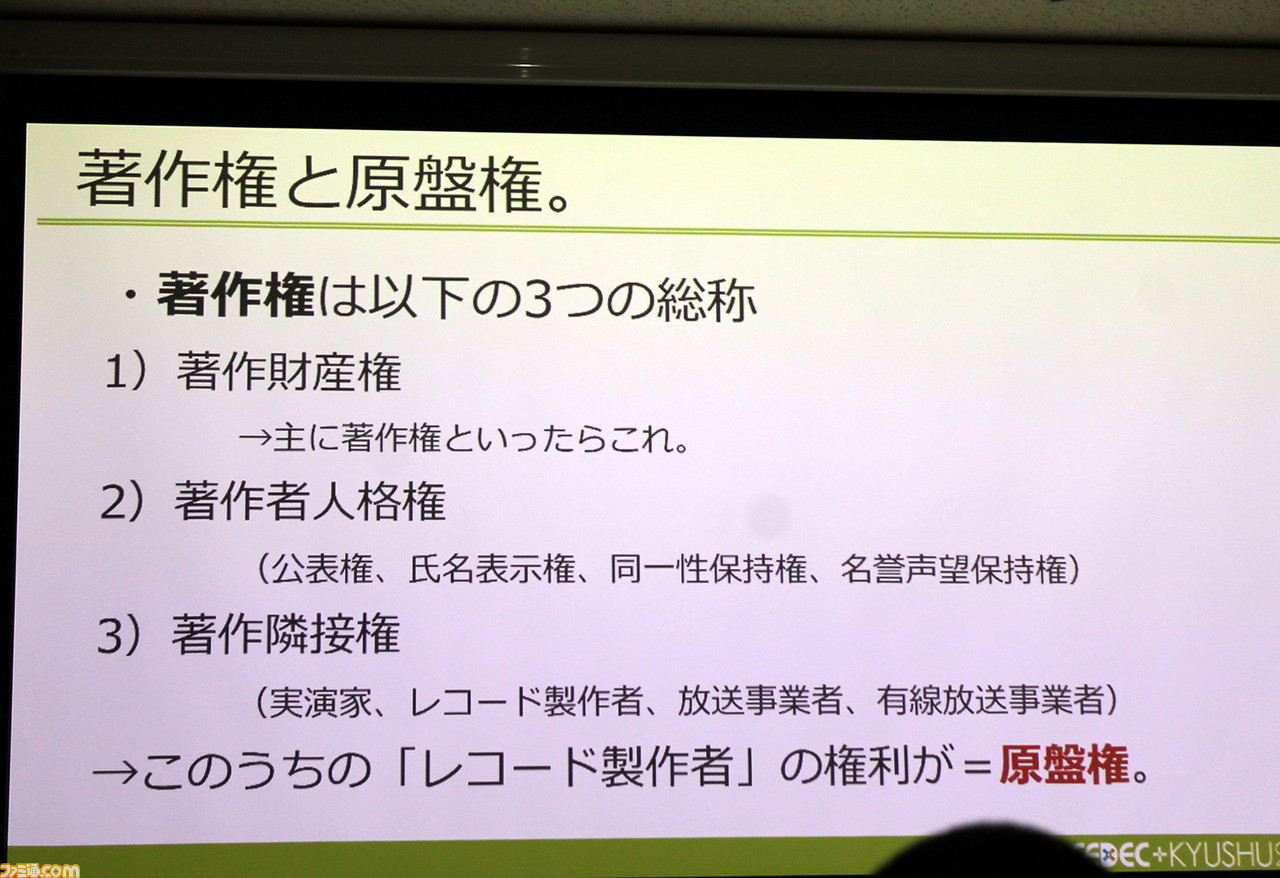

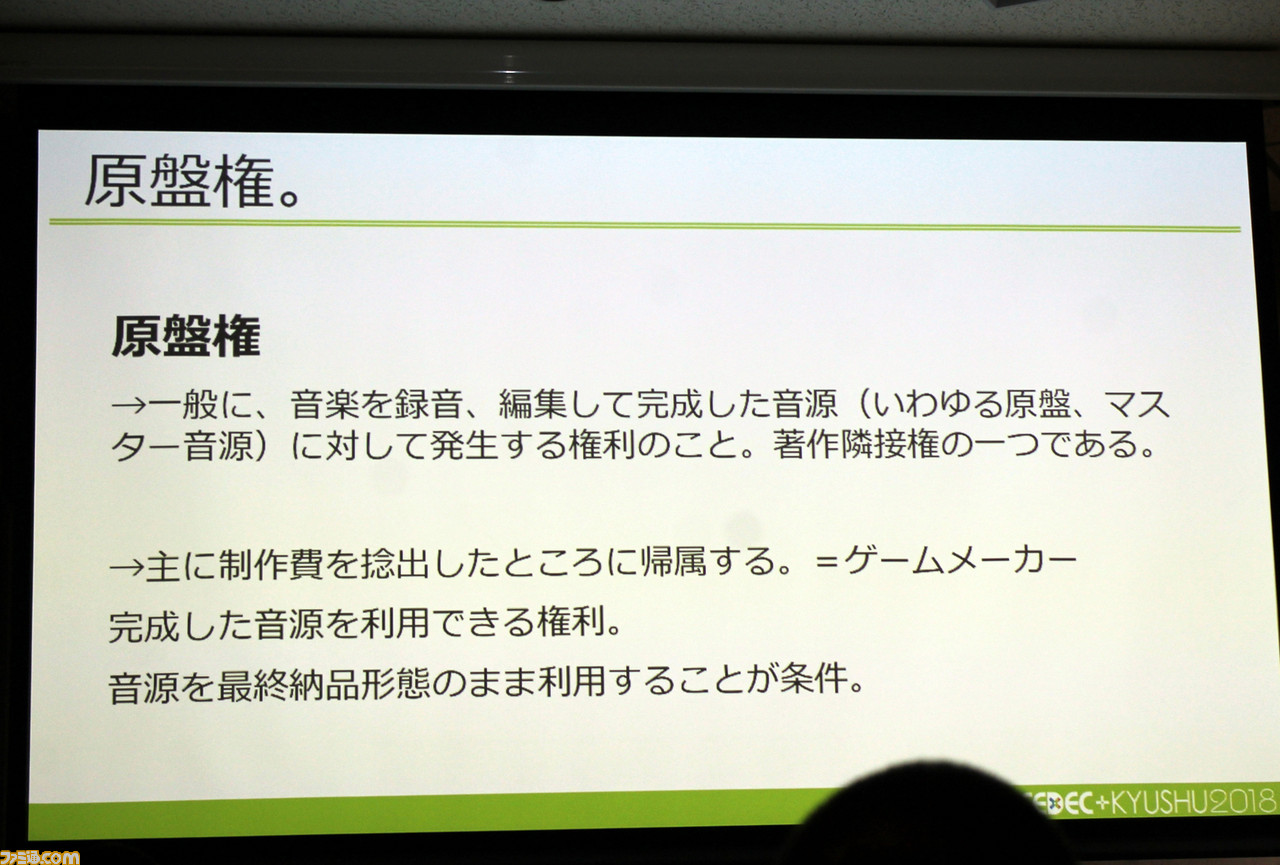

一般的にゲーム会社は、作曲家から著作権を買い取って、ゲームなどに使用する。これはゲーム業界が昔、社員が作曲を担当していたことに起因するのではないかと坂本氏は分析する。外部の作曲家の立場からすると、自分に権利活用のスキルや機能がないのであれば、権利活用をしっかりしてくれる会社の場合は権利を買い取ってもらうという選択肢もありだと思うとのことだ。一方で、「面倒だからとりあえず買い取りで」と、権利活用のメリットをなかなか理解いただけないゲームメーカーが多いのも実情なのだとか。

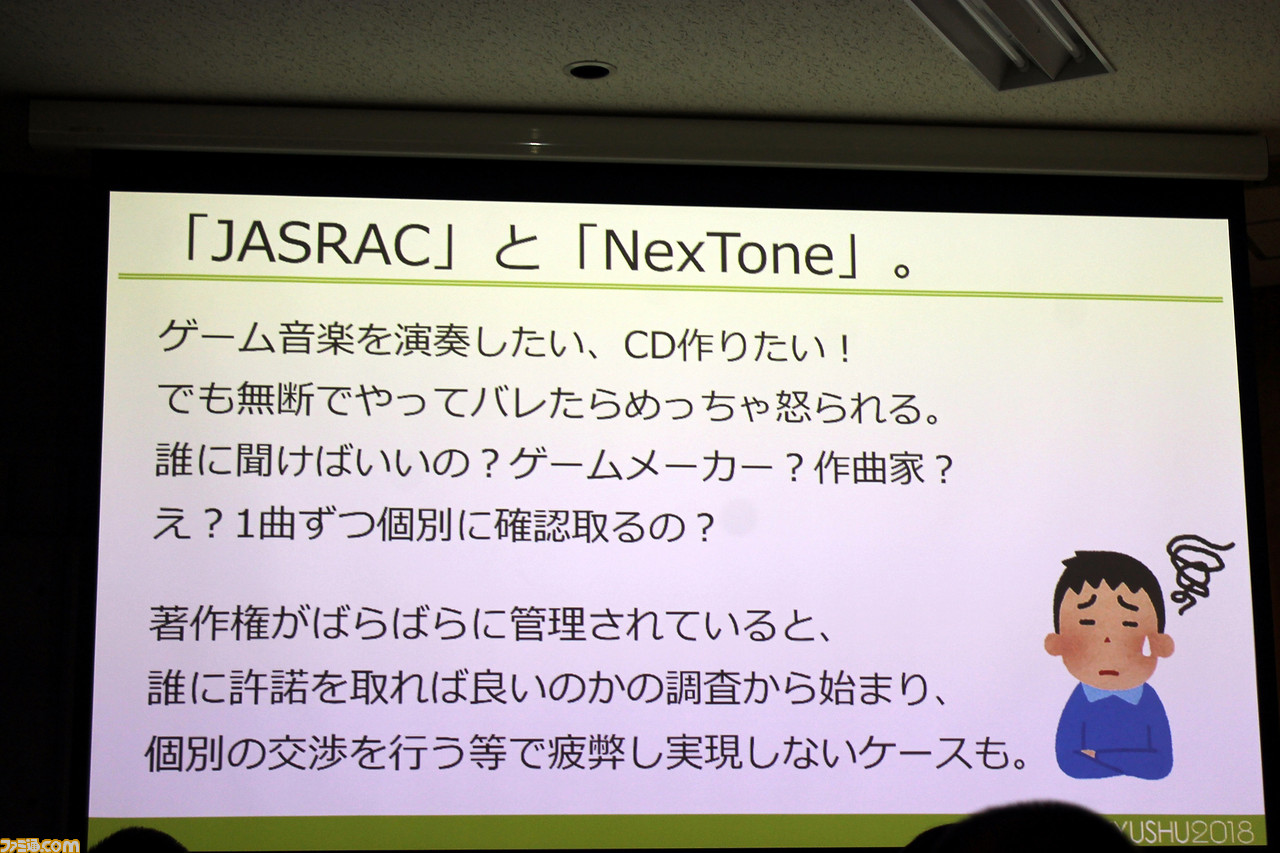

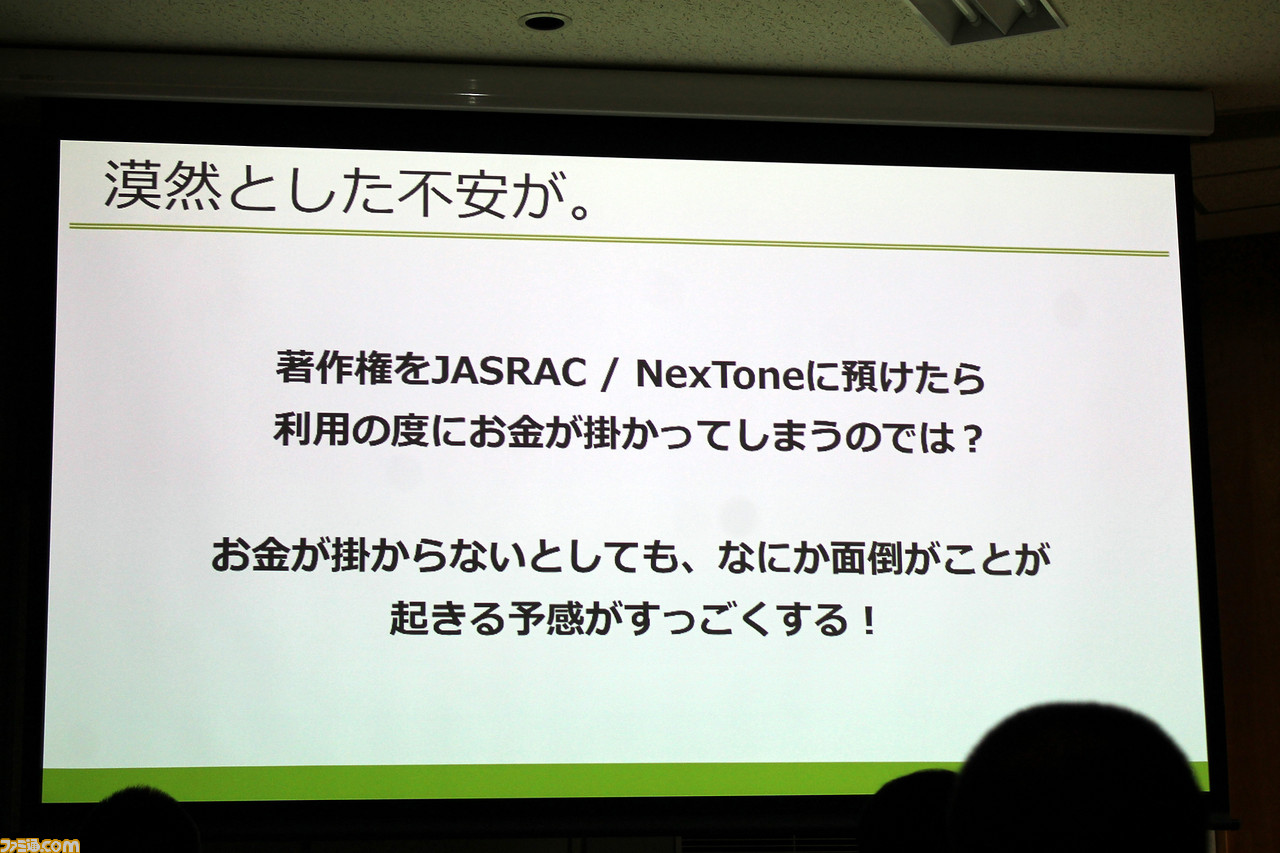

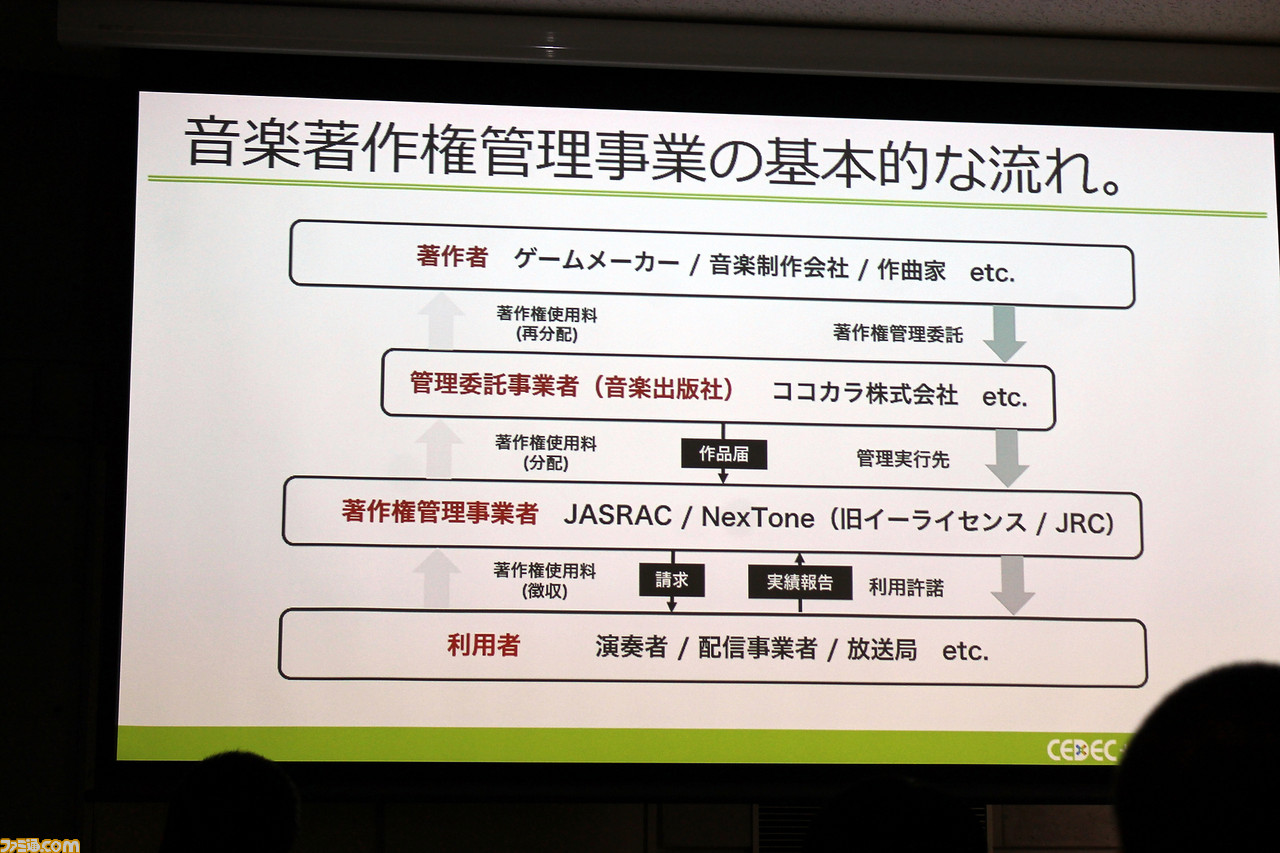

また、JASRACやNexToneなどといった音楽著作権管理事業を行う会社にも言及が。一般的に著作権管理会社に音楽の権利を預けてしまうと、面倒なことが起きるのでは? お金を絞り取られるのでは? と、よく不安な声があがると坂本氏は語る。しかし実際は、「著作権を預けるべきです」と断言。

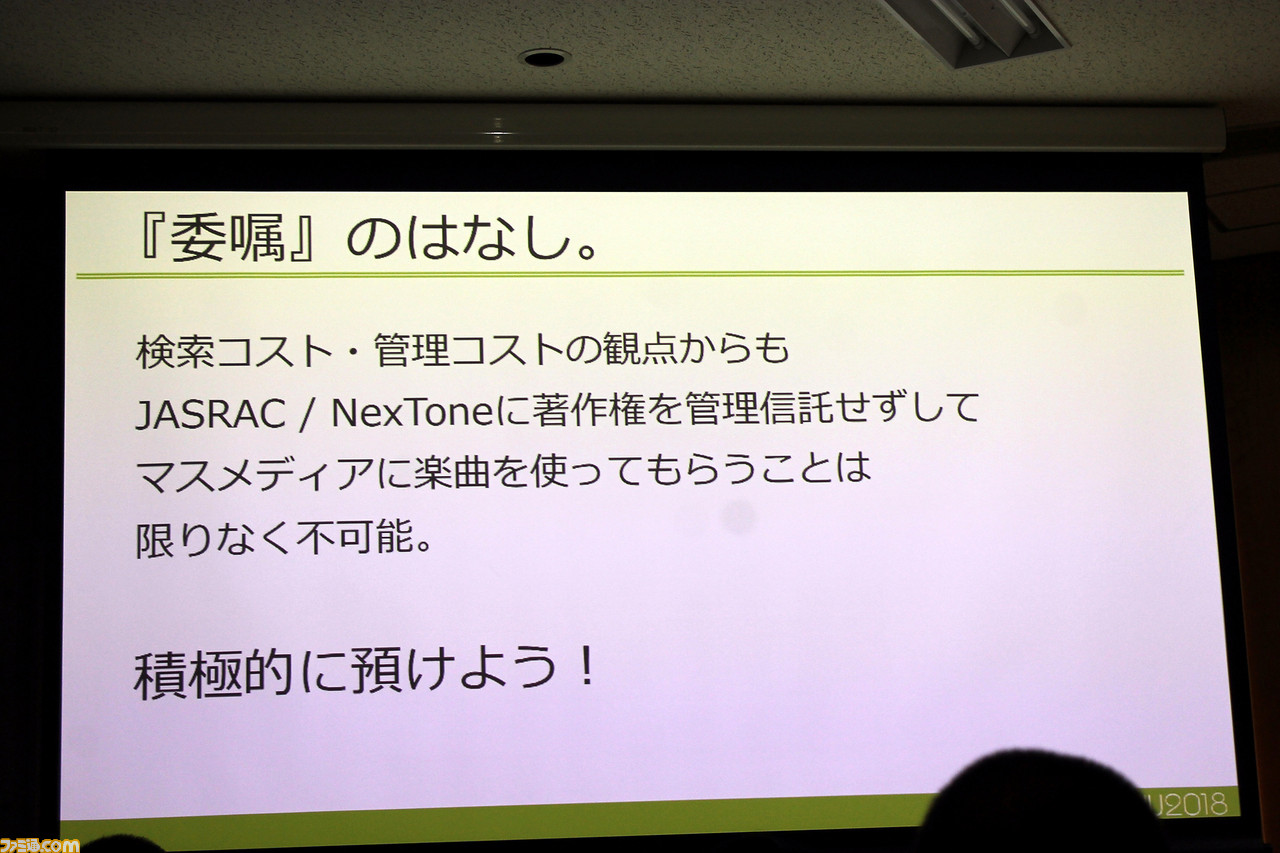

CDを出す際、またはコンサートを開催する際に、もし著作者や作曲者が分かれていたりしたら? などという問題を、一括でまとめてくれるのが管理会社の役目。また、自社が販売促進の一環でおこなうCM、ウェブ番組などでも、“委嘱”というシステムを使えば無償で音楽を利用可能とのこと。これは簡潔に言うと“ゲームメーカーが自社ゲームのPR活動に使う場合は無償”という制度で、手続きも容易だそうだ。

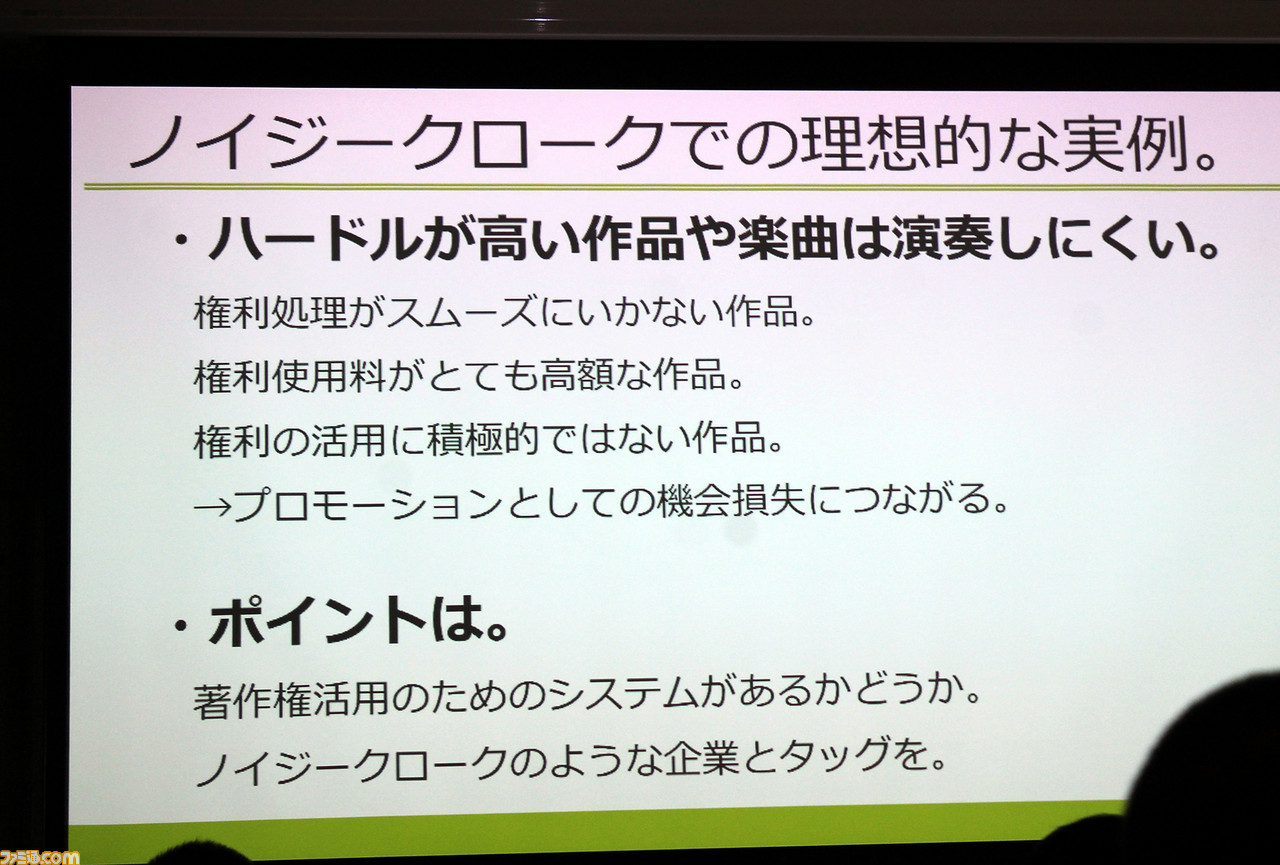

また、著作権を持たない会社が、原盤権を持つ場合の実例もあげられた。ノイジークロークが作曲を手掛けた『文豪とアルケミスト』では、音楽をCDのみで発売し、さまざまな展開でヒットを飛ばした。ノイジークロークはDMM GAMESによるライセンスアウトにより多くのCDやコンサートへの展開を実現していったそうだ。

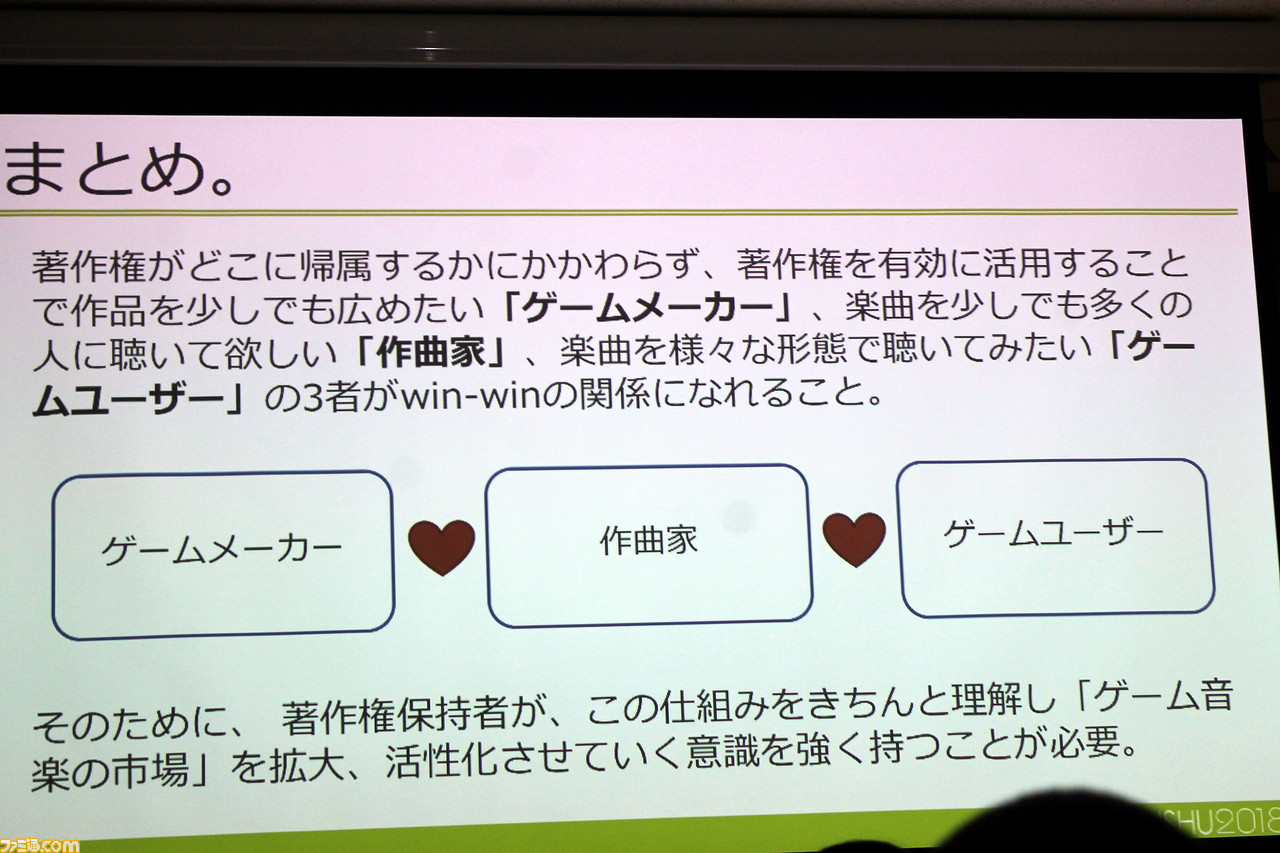

近年は『モンスターストライク』のBGMなどが吹奏楽譜を無償で配布するなど、楽曲を利用したプロモーション活動も盛んになりつつあるという。いちばん大事なのは、作品を少しでも広めたいゲームメーカー、曲を多くの人に聞いてもらいたい作曲家、そしてそれを楽しみたいユーザーの3つが、“著作権”への理解を深めて、ゲーム音楽市場の拡大を目指すことだと坂本氏は語り、本セッションは終了となった。