商用ゲームエンジンのUnreal Engineを提供するEpic Gamesが、新たなゲーム配信プラットフォーム“Epic Gamesストア”を立ち上げることを発表した。まずはPC/Mac向けのゲームの配信からスタートし、2019年以降にAndroidやその他のプラットフォームにも進出するとのこと。

Epic Games Store の発表です!

我々 EPIC GAMES は、ゲーム開発者へ、88%の高い収益分配率と、プレーヤーやクリエイターと直接的な交流が出来る機能の備わった、新しいストアをWindowsとMac向けに先… https://t.co/GRnGRha1Wa

— アンリアルエンジン 公式 (@UnrealEngineJP)

2018-12-05 04:05:25

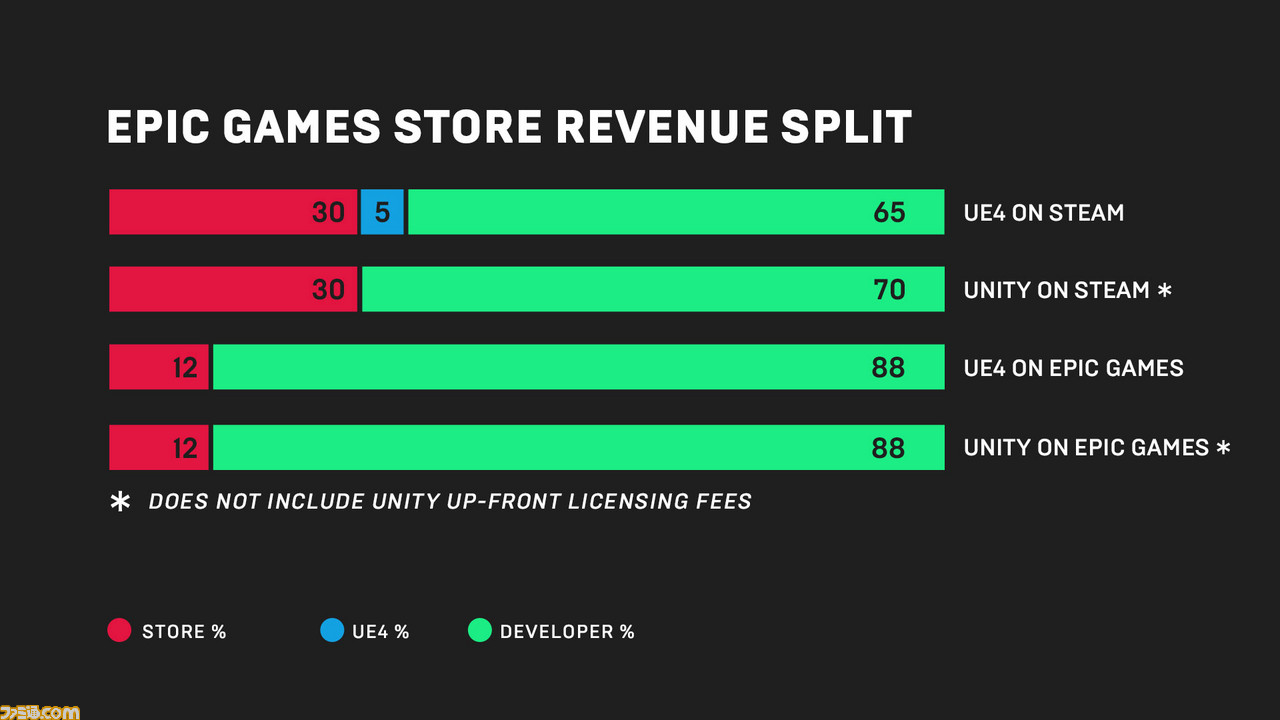

いわばValveが運営するSteamの対抗馬ということになるEpic Gamesストアだが、キーとなるのが売上に対してかかるストアとパブリッシング側の利益分配率の違いだ。

Steamでは一般的に30%がSteam側の取り分、70%がパブリッシング側の取り分となっているが(例外を後述)、Epic Gamesストアではこれが12%と88%になる。しかもUnreal Engine製のゲームの場合、(3000ドル以上の収入があれば)5%をロイヤリティとしてEpic Gamesに支払うことになるが、Epic Gamesストアでの売上についてはこれもかからないという。

「Unreal Engine製ゲームの場合」という部分で勘のいい人は察したかと思うが、Epic GamesストアではUnreal Engine以外のゲームエンジン、例えばUnity製ゲームの販売なども可能となる。

また、同社が人気ゲーム『フォートナイト』で展開している一種のアフィリエイトシステム“クリエイターサポートプログラム”を拡張したサービスが展開予定で、登録したゲーム映像配信者などが紹介したゲームが同ストアで購入された場合、キャッシュバックが行われる。これはつまり、開発と配信勢とそのファンコミュニティによる経済がEpic Gamesストアの周辺に築かれる可能性があるということだ。

開発側とプレイヤーのコミュニケーション手段としては、各ゲームページをメーカー側で管理できるほか、ランチャー上のニュースフィードなどを通じて行えるとのこと。さらなる詳細は今週行なわれるゲーム賞“The Game Awards”に合わせて公開される予定だ。

デジタル配信の利益分配率をめぐる議論

さて前述の分配率の背景には、SteamだけでなくAppleやGoogleがほぼ自動的に30%の利用料を取り続けることに疑問符がつけられつつあるという事情がある。

Steamは先日、新たな利益分配率について発表したが、これは“1000万ドル以上”または“5000万ドル以上”の売上をあげた超ビッグタイトルについて自社の取り分を下げるというもので、海外の独立系スタジオやインディーゲーム開発者からの反応は芳しくなかった。

そもそもこの新施策自体、『バトルフィールド』シリーズなどの最新作のPC版を自社ストア専売で展開しているエレクトロニック・アーツに続くように、『コール オブ デューティ ブラックオプス4』や『Destiny 2』のPC版をBattle.net専売にしたアクティビジョンや、『Fallout 76』を自社ストア販売にしたベセスダ・ソフトワークスなど、大パブリッシャーが“Steam離れ”のような動きを見せつつあることと連動している。もちろんストアの構築・運営に投資してまで自社配信するメリットには、ストア利用料が取られないというのが大きい。

今回Epic Gamesは『フォートナイト』による利益やゲームエンジン提供といった背景を武器に新たな配分率を提案しているわけだが、果たしてこれが業界になんらかの影響をもたらすかも注目と言えそうだ。