2018年10月19日、株式会社Gzブレイン浜村弘一会長(ファミ通グループ代表。以下、浜村代表)による講演“ゲーム産業の現状と展望<2018年秋季>”が開催された。

本講演は、毎年春・秋の2回にわたって、アナリストおよびマスコミ関係者を対象に実施されているもの。今回は、「“売れる”から“集める”」というタイトルで、esportsの概況やゲームプラットフォームの2018年度上半期のトピックス、そしてゲームの販売形態にいま起こりつつある変化などについて語られた。

拡大を続ける世界のゲームコンテンツの市場規模

『ファミ通ゲーム白書2018』によると、2017年の世界全体のゲームコンテンツ市場(ハード市場を除く)は、約11兆円にまで成長。これは前年から約2兆円の拡大で、前年比120%以上という高い成長率となっている。パッケージソフトの販売は約1兆2000億円で、前年比3.8%の微増。デジタル配信は大きな伸びを見せ、約9兆7000億円に。前年から1兆8000億円以上の伸びとなり、23.6%もの成長を遂げた。ゲームコンテンツ市場におけるパッケージ販売の割合は約1割程度で、残りの約9割はデジタル配信。いまや圧倒的にデジタル配信の割合が多くなっている。市場規模を地域別に見ると、北米、欧州ともに堅調な成長となっているものの、アジア地域でもっとも成長が著しく、前年から約7900億円も拡大。アジア地域だけで5兆円に迫る市場となっていることが紹介された。

世界的にさらなる盛り上がりを見せるesports

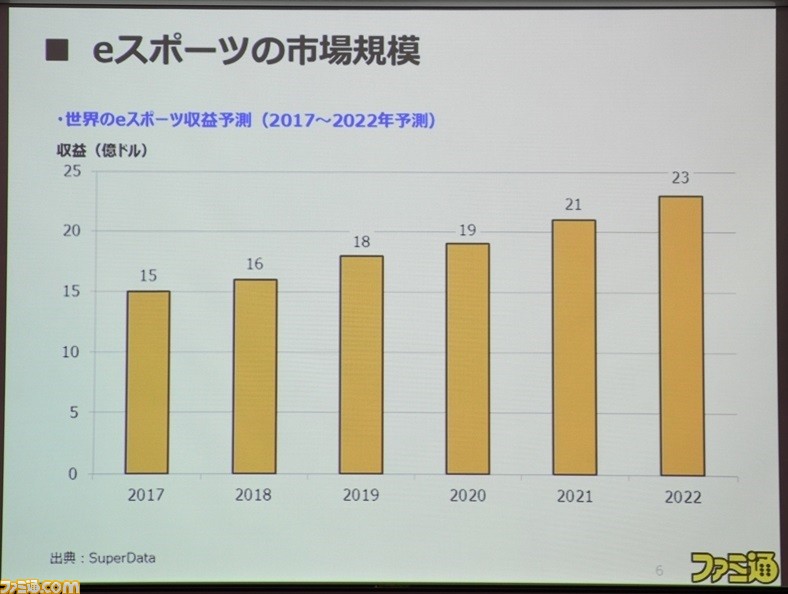

上記のように世界中で大きな成長を見せるゲーム市場だが、それを牽引するひとつの要因がesportsだ。その概況について浜村代表は、2017年に全世界で15億ドル規模だったものが、2022年には23億ドルまで成長するという試算があることを紹介。esportsは配信コンテンツでもあるが、世界を見渡しても各国で順調に視聴者数を伸ばしていることにも言及した。また、2018年のesports常連視聴者を見ると半数がアジア地域に集中すると予測されており、ゲームコンテンツの市場規模とともに、アジア地域がその熱狂の中心にあることが語られた。

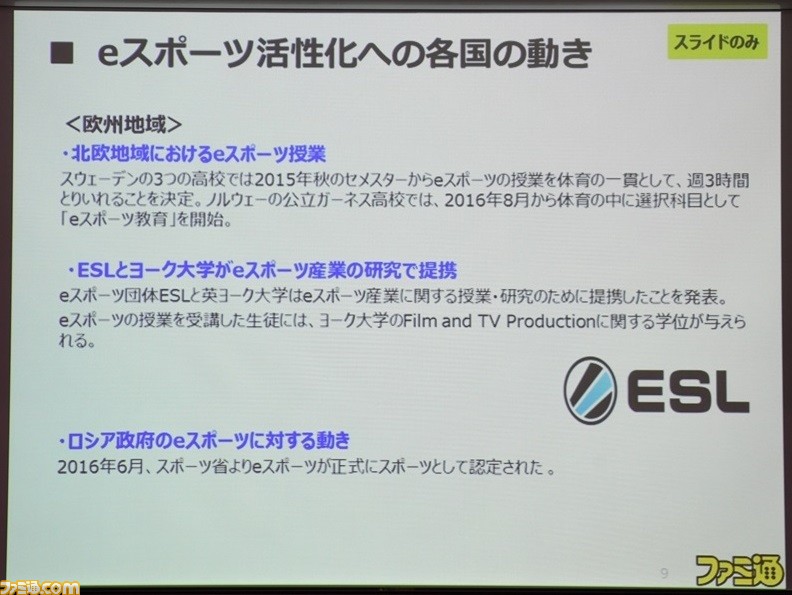

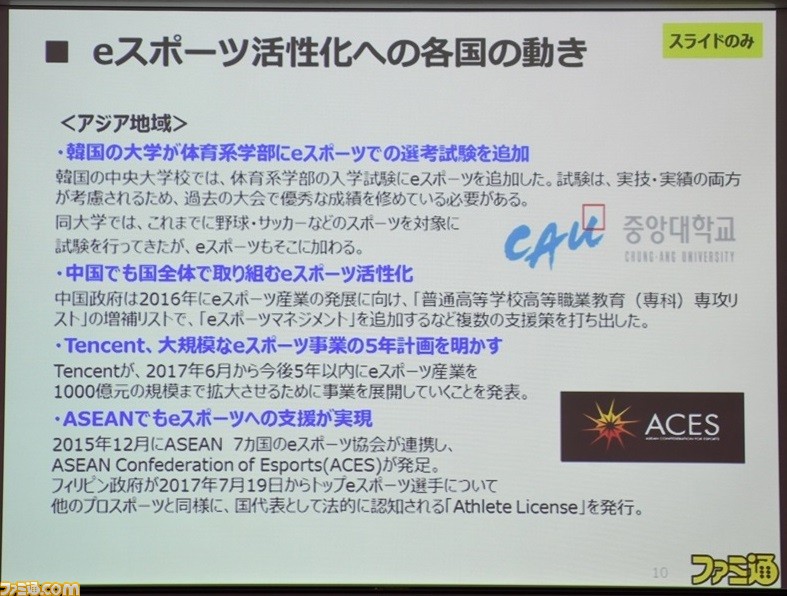

また、esportsを巡る最近の世界的なトレンドとして、国・行政・学校などからの注目度が高まっていることを挙げた浜村代表。たとえば北米では『リーグ・オブ・レジェンド』の大会をプロスポーツとして認定し、入国する選手にビザを発行。欧州地域ではesportsが体育の授業の一環として取り入れられたり、アジア地域でも大学の体育系学部の入学試験科目に採用されるなど、各国がその普及・拡大に力を入れていることが紹介された。

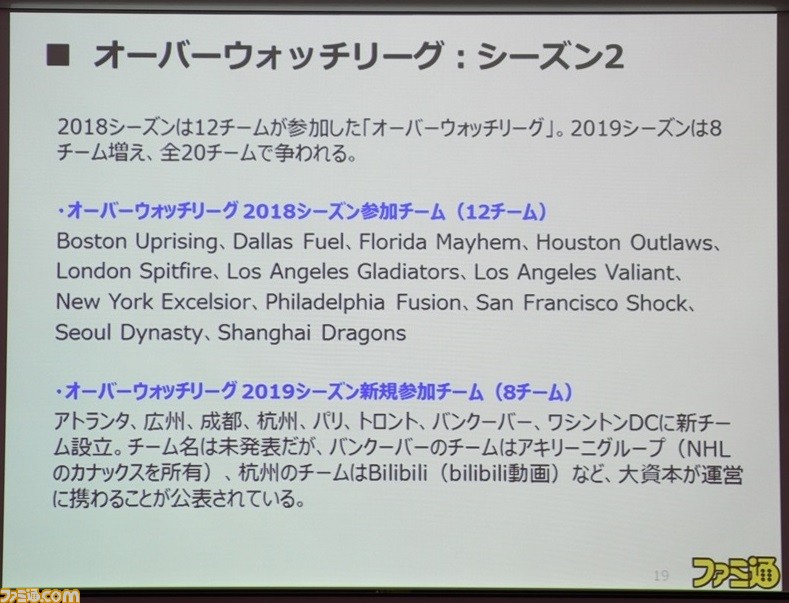

加えて、2018年11月、米国テキサス州アーリントンに全米最大規模のesportsスタジアムがオープンすることを始め、esportsが盛んな国々では、数千~数万人規模の集客を行える施設やイベントが増えていることを紹介。そのほか『フォートナイト』が総額1億ドルの賞金を掛けた大会を開催することや、規模を拡大して争われる“オーバーウォッチリーグ”のシーズン2開幕などの事例と併せて、世界的なesportsムーブメントの状況が説明された。

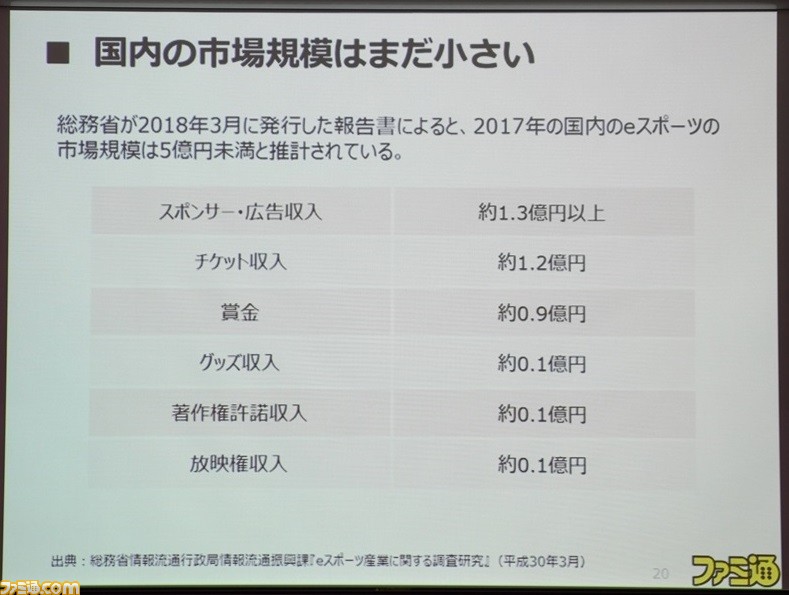

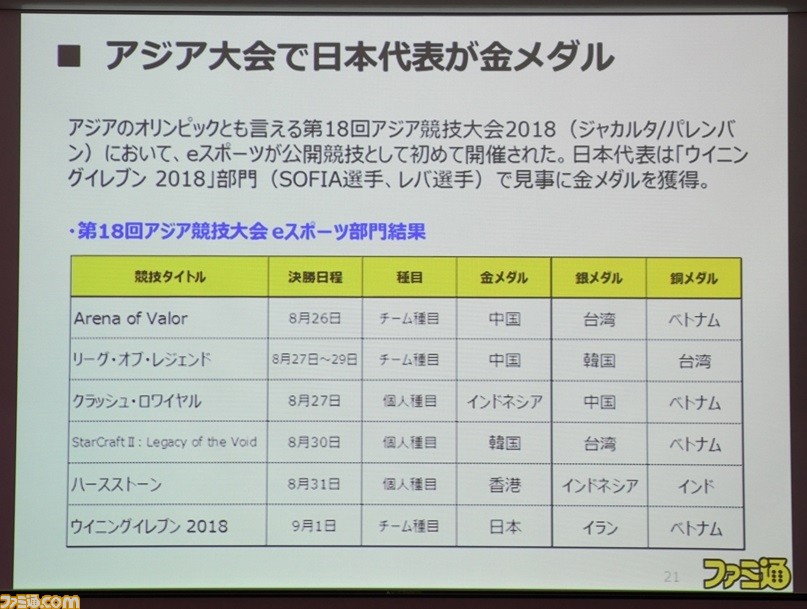

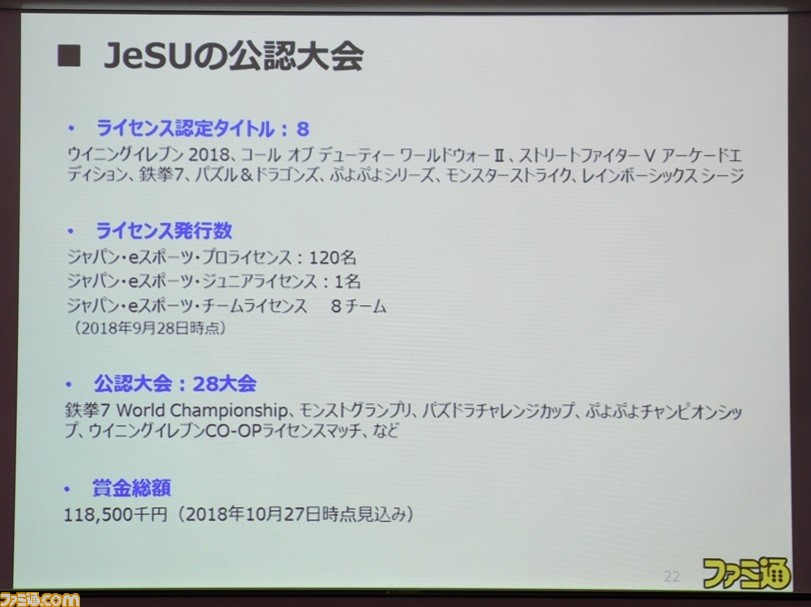

一方で、2017年の市場規模が5億円未満(総務省発表資料)と、まだまだ小さい規模に留まっている国内のesports。この状況について浜村代表は、東京ゲームショウ2018の来場者数が前年を大きく上回ったひとつの要素としてesports関連の施策が集客に寄与したことを挙げ(来場者数は過去最高の29万8690人。前年比で約44000人増)、国内におけるesportsの盛り上がりをあらわす事例とした。併せて、先日行われた第18回アジア競技大会2018(ジャカルタ/パレンバン)での日本代表選手の活躍にも言及。『ウイニングイレブン 2018』部門でSOFIA選手、レバ選手が見事に金メダルを獲得するなど、国内選手の層の厚みが増しつつあることも紹介した。

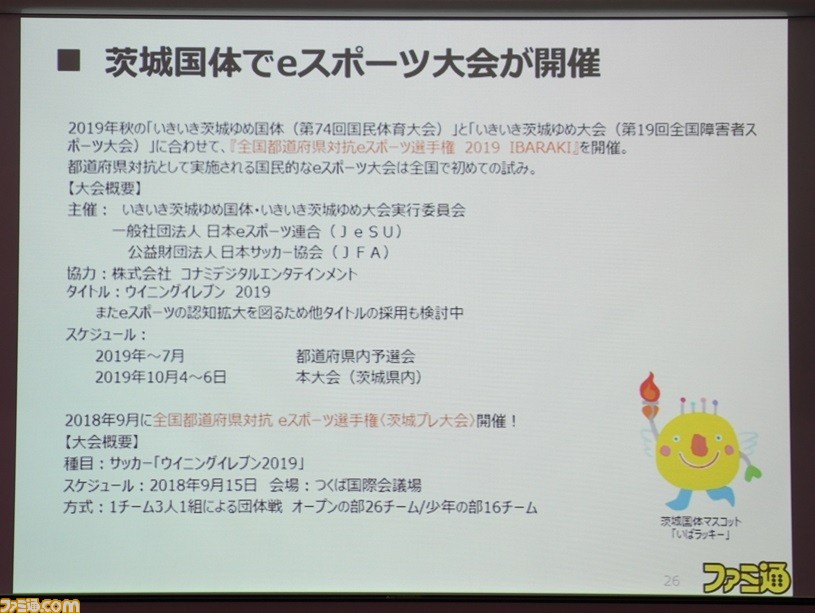

また、日本国内におけるesportsの動きとしては、2019年秋の“いきいき茨城ゆめ国体(第74回国民体育大会)”および“いきいき茨城ゆめ大会(第19回全国障害者スポーツ大会)”に合せて、『ウイニングイレブン 2019』を使用して“全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI”が開催されることを紹介。そのほか、esportsとリアルスポーツとの融合も進んでおり、サッカーの明治安田生命eJ.LEAGUE(eJリーグ)や日本プロ野球機構が開催するesports大会のみならず、“RIZIN”のような格闘イベントでもスペシャルマッチが開催されるなど、海外では珍しくないリアルスポーツとの融合が、日本でも起こってきていることが語られた。

この動きの理由として、“eスポーツの視聴者層が若い”ということが背景にあると分析する浜村代表。リアルスポーツでは視聴者の高年齢化が進んでおり、リアルスポーツのクラブや団体がesportsチームを持ち、esportsを見るような若い層への認知を高めていく現象は世界中で見ることができるが、その動きは日本でも当たり前に起こってくると予想。また、若い層にアプローチしたいのはリアルスポーツだけでなくテレビメディアも同様で、人気お笑いタレント・有吉弘行がレギュラー出演する新番組『有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?』(テレビ東京系列ほか)など、テレビの地上波各局がこぞってespots番組を制作し始めている現象にもつながっていると説明した。

さらに浜村代表は、2018年12月7日発売予定のNintendo Switch『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』についてもコメント。すでにesports界隈では確固たる地位を築いている『スマブラ』シリーズだが、今回の新作はこの年末から来年以降のesportsムーブメントを大きく牽引する一本になるとした。『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』は2018年11月に東京・京都で開催される“Nintendo Live 2018”にも出展されるが、じつはesportsの宝庫である任天堂プラットフォームにはほかにもesports盛り上がりのカギを握るタイトルが多く、今後の展開からは目が離せないところだろう。

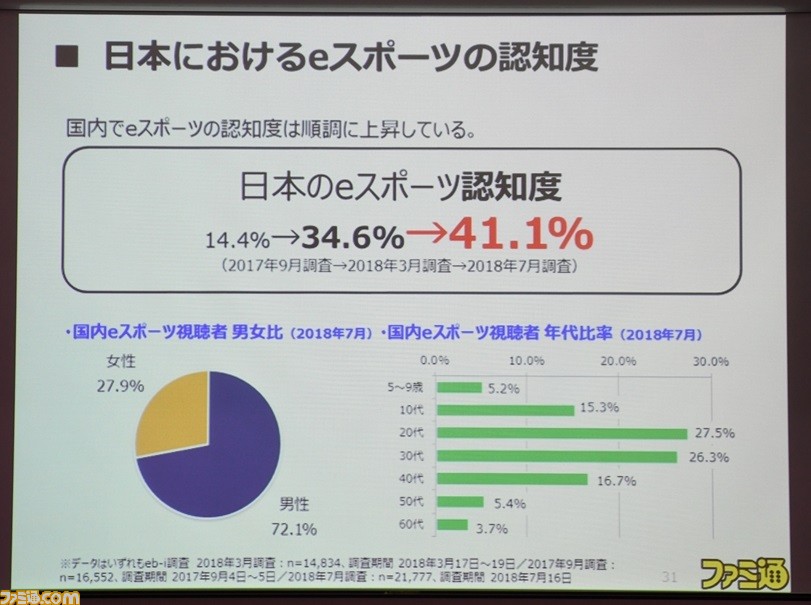

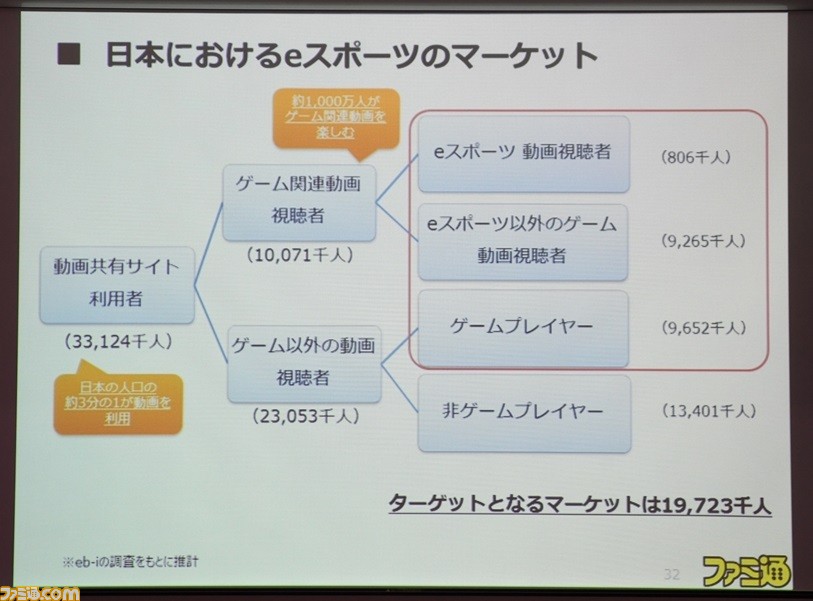

ちなみに、ここ1年を比較しても日本におけるesportsの認知度は順調に推移しており、2017年9月調査で14.4%だったものが、2018年7月調査では41.1%まで上昇するなど、さらに大きなブレイクの下地ができつつあることが示された。そのうえで、日本におけるesportsのマーケットについて下の図を用いて分析。動画共有サイトの利用者数をベースに割り出される潜在的なターゲットは、およそ1972万人にも及ぶことを示し、今後の大きな可能性について想いを明かした。

なお、選手や上記のようなビジネスプレイヤーを含め、多くのesports関係者が注目しているのが、オリンピックの動向だ。2018年2月に韓国で行われた平昌オリンピック期間中には、インテル主催の“Intel Extreme Masters”平昌大会が開催。事実上のエキシビションマッチに。今年7月にはIOC主催でesportsに関する討論会が行われたが、ここでのおもな議論はesportsをオリンピックに採用するか否かではなく、レッドゾーンはどこかに関するやり取りだったという。浜村代表は、関係者による一連の議論の中でカギになる要素として、“オリンピックはすべての人のものなので、一部の者の利益をあげてはいけない”という部分に注目。ゲームのIPホルダーの著作物をどのようにオリンピックに対応させるのかが今後の大きな課題になってくるとしつつ、採用可否の結論が出る2020年に向けて、急ピッチで議論が進んでいくことなるだろうと、その展望を語った。

2018年度上半期のゲーム市場の概況

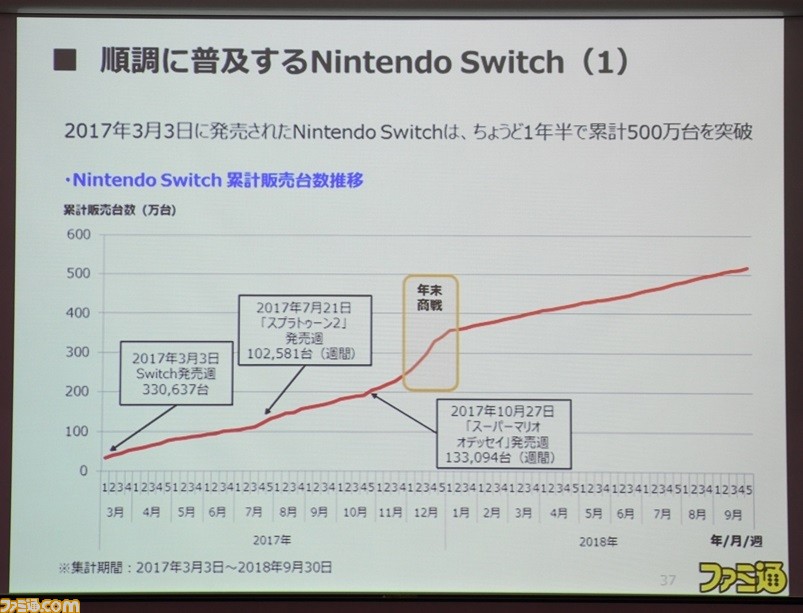

続いて語られたのは、2018年度上半期のゲーム市場の概況について。2017年3月3日に発売されたNintendo Switchは、およそ1年半となる2018年9月に累計販売台数が500万台を突破。なかでもソフトの発売から2018年9月に至るまでハードにおける装着率がつねに50%を超えている『スプラトゥーン2』は驚異的で、とくに10代以下の若い層にアプローチするタイトルとして有効だったことが紹介された。そんなNintendo Switchだが、年末には高い年齢層にもファンが多いスマートデバイスアプリ『ポケモンGO』からの送客が見込める『ポケットモンスター Let’s Go ピカチュウ・Let’s Go イーブイ』のほか、歴代の任天堂キャラクターたちが多数登場する『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』が発売。2019年春には『妖怪ウォッチ4』が発売予定で、幅広い年齢層に向けた強力なラインアップが揃っている。また、Nintendo Switchハードについて、携帯ゲーム機としての需要が高まっているとする浜村代表。「一家に1台からひとり1台ということになれば、2台目を買おうという動きも活発になり、非常に大きく数字が伸びる可能性がある」と語った。

ただし、好調なNintendo Switchにも弱点があることを指摘。それはプレイステーション4などと比べてグラフィックが1世代遅れていることで、これを解消するための施策のひとつがクラウドサービスであるとした。ここしばらくNintendo Switchでは、『バイオハザード7 レジデント イービル』や『アサシン クリード オデッセイ』など、ハイエンドなタイトルのクラウド版が登場。「Nintendo Switchの本体性能では追いつかないのであればクラウドで、という発想だが、この取り組みが成功すればグラフィックにおける世代の差を埋めることができる注目の取り組み」と、その可能性について語った。

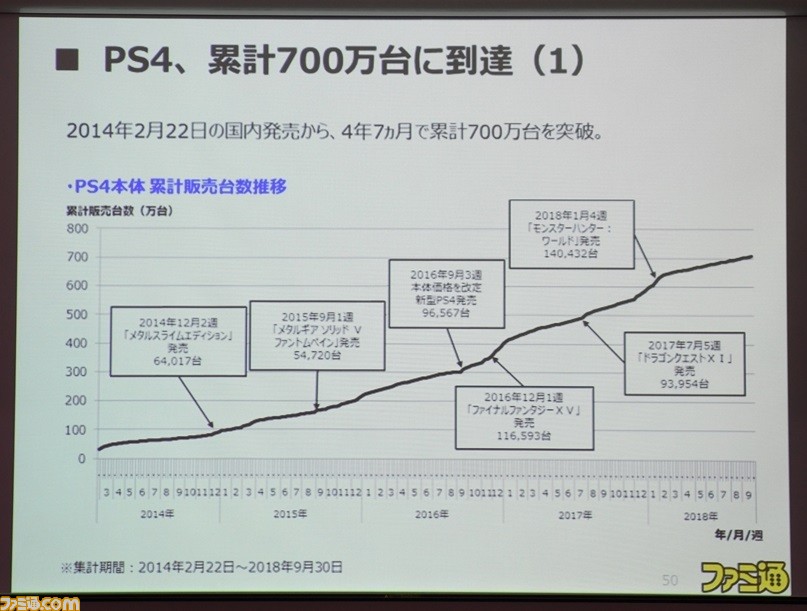

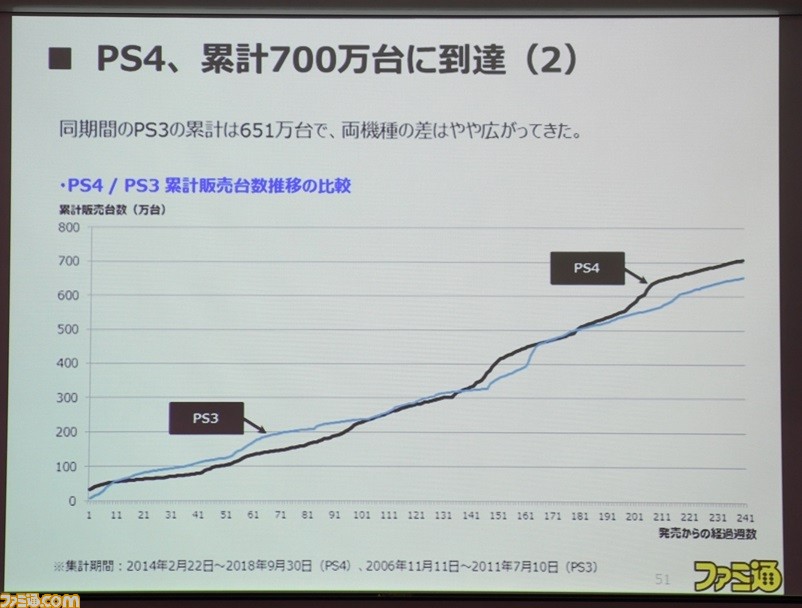

一方のプレイステーション4だが、こちらも2014年2月のローンチから4年7ヵ月で累計販売台数が700万台を突破。同期間のプレイステーション3の累計販売台数が651万台であったことを挙げ、両機種の差が広がってきたことを紹介した。プレイステーション4周辺のトピックスとしてはソニー・インタラクティブエンタテインメントがクロスプレイ機能の拡張に向け、『フォートナイト』でのオープンベータ実施を発表したことに触れつつ、バトルロイヤルゲームの市場を席巻した同作の歩みを語った。

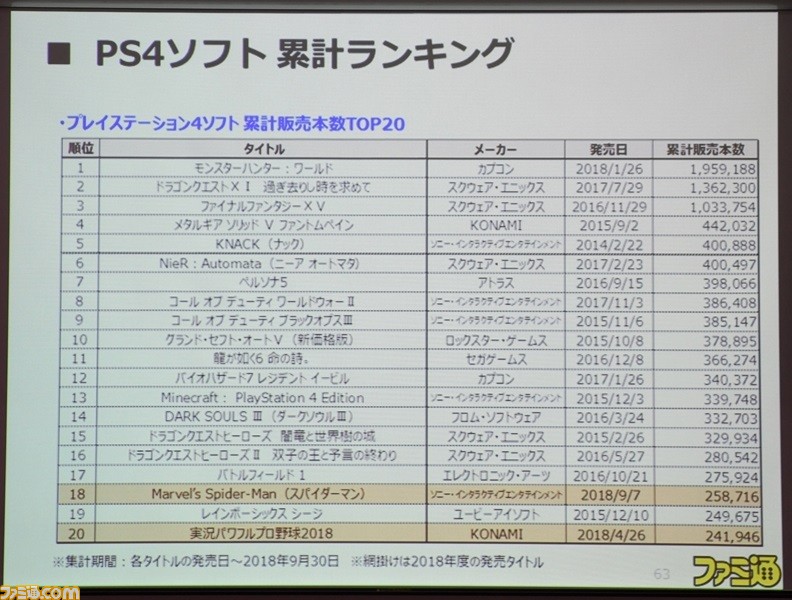

以下は、プレイステーション4のソフトの累計販売本数ランキング。2018年1月発売の『モンスターハンター:ワールド』を始め、大作ソフトが並ぶが、2018年度の上半期に限ると、じつは大きなヒットには恵まれていなかったことがわかる。かろうじてTOP20入りを果たしたのは、『Marvel's Spider-Man(スパイダーマン)』と『実況パワフルプロ野球2018』のみとなっている。

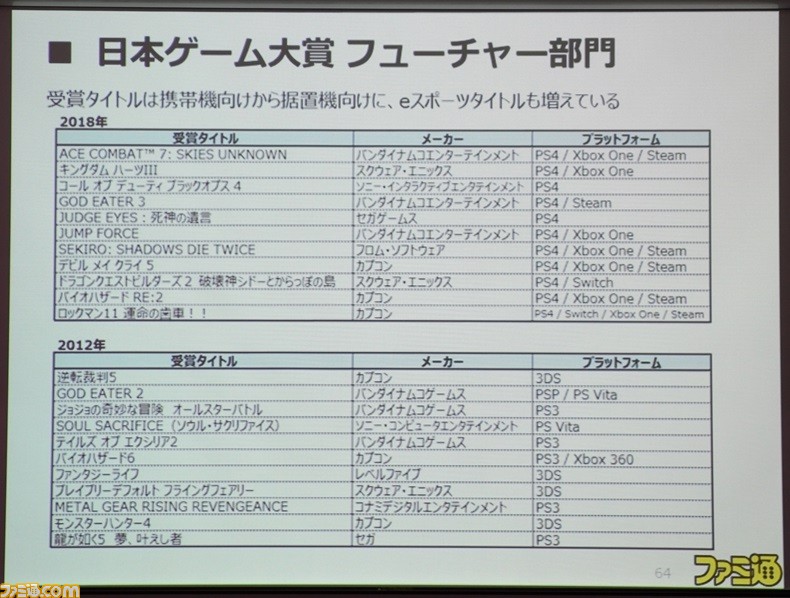

それではプレイステーション4はこのままピークアウトしてしまうのか? これについて浜村代表は、東京ゲームショウ2018の日本ゲーム大賞 フューチャー部門のタイトルについて言及。ご覧のとおり、全タイトルが対応機種にプレイステーション4を含むソフトとなっており、秋以降の巻き返しが期待される状況であることが語られた。

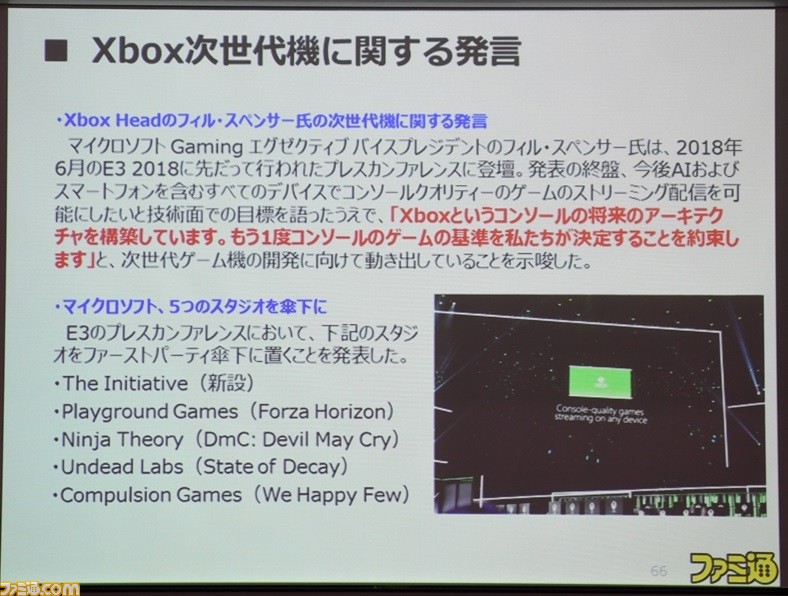

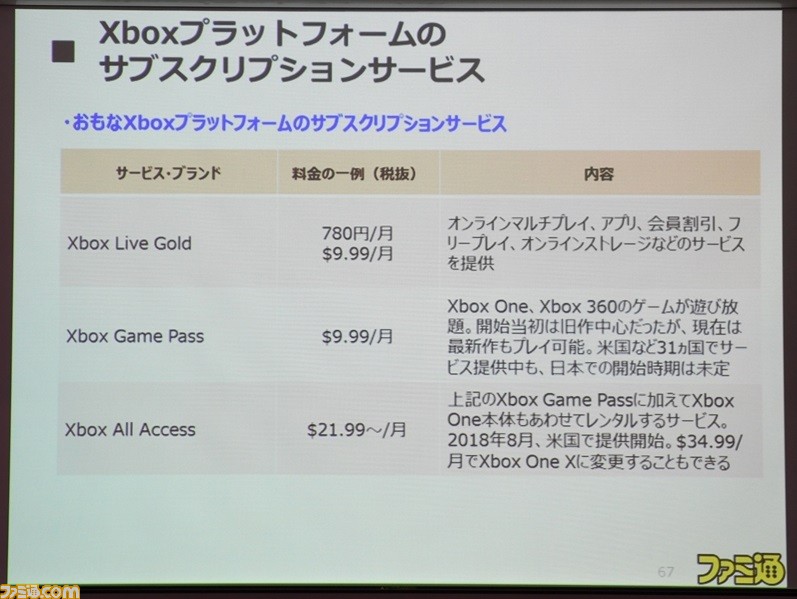

Xboxについては、2018年6月のE3プレスカンファレンスでマイクロソフトのGaming エグゼクティブ バイスプレジデントであるフィル・スペンサー氏が次世代機に関する注目発言をしていることに着目。また、Xboxプラットフォームのサブスクリプションサービスや、10月8日に参入を発表したばかりのクラウドゲーミングサービス“Project xCloud”などを材料に、「今後のゲームプラットフォーム戦略が透けてみえてくる」と語った。とくに“Project xCloud”は、Xbox OneからでなくてもPCやスマートフォンを使っていつでもどこでもゲームを楽しめるというサービスで、「これによってハード=プラットフォームという概念が大きく変わるかもしれない」と期待を寄せた。

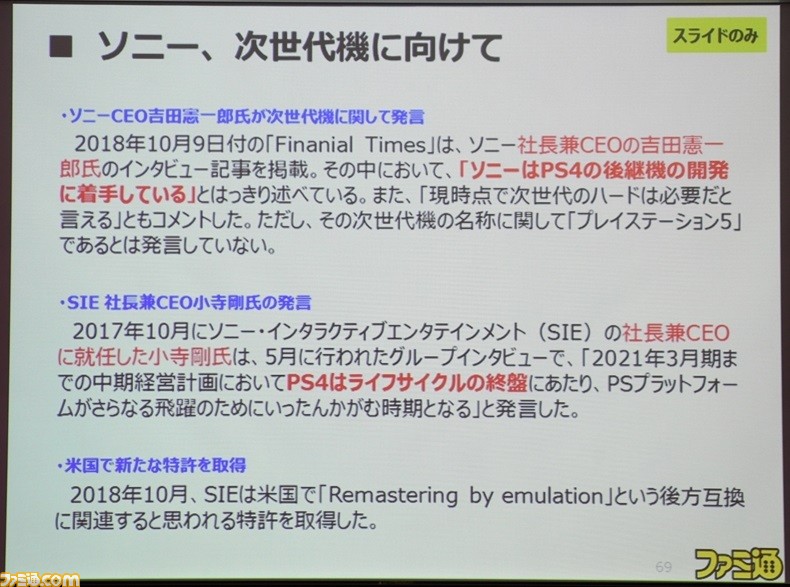

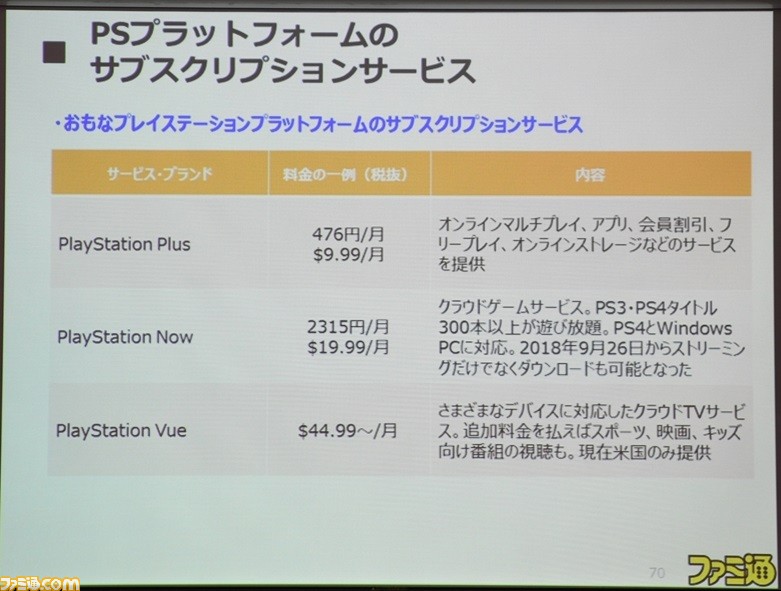

なお、競合であるソニーについても、次世代機に関する話題が少しずつ露わになってきたこと語る浜村代表。PSプラットフォームにおいても、すでに現行ハードでPlayStation PlusやPlayStation Nowなど、各種の課金サービスを始めていることに触れ、Xboxプラットフォームと近しいトレンドを歩んできていると分析。次世代機の姿はまだ見えてきていないものの、こうしたサービスをどこまでプラットフォームの軸に据えるのかは注目すべきところであるとし、「2019年~2020年は次世代に向けた各社の火ぶたが切って落とされることになるのでは」と所感を明かした。

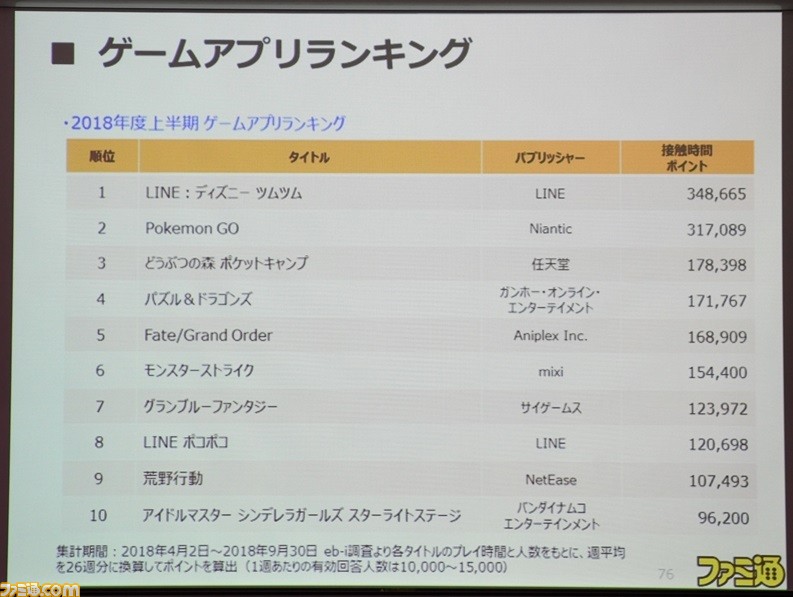

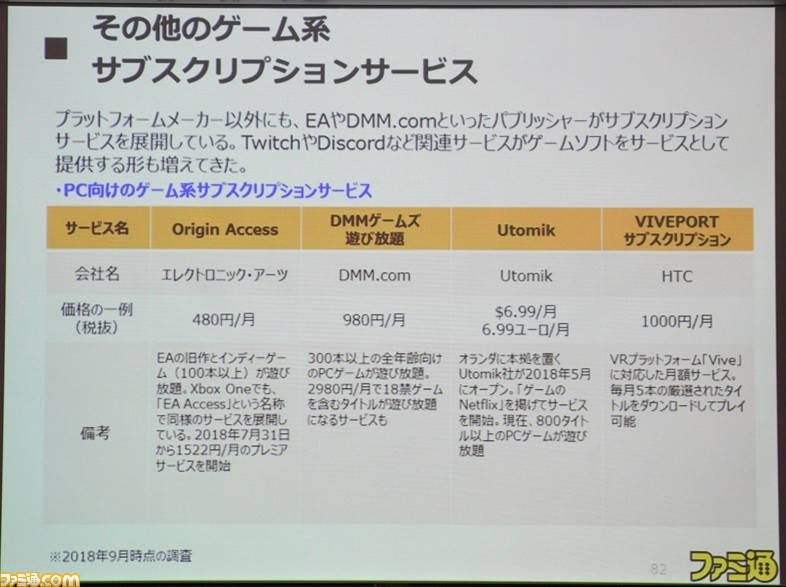

ゲームアプリに関しては、各プラットフォームのスマートフォン機種の高性能化を紹介。メモリーとグラフィック処理能力が高く、ハイクオリティーなゲームが遊べる“ゲーミングスマホ”であることがひとつのセールスポイントになりつつあり、その傾向は今後さらに強まると予想した。なお、2018年度上半期のゲームアプリランキングは以下の通り。女性を中心に高い人気を持つ『どうぶつの森 ポケットキャンプ』のほか、中国メーカーが展開する『荒野行動』などの上位ランクインが目立つところだ。なお、ここでも浜村代表は『モンスターストライク』の定額課金サービスのほか、スマートフォン/PC向けに各社が行っている月額課金サービスを紹介。家庭用ゲーム機の動向と併せて、NetflixやHuluといった定額制の動画サービスが世界を席巻しているように、ゲームコンテンツにおいても定額制サービスが今後のユーザー獲得のカギを握るかもしれないことに言及した。

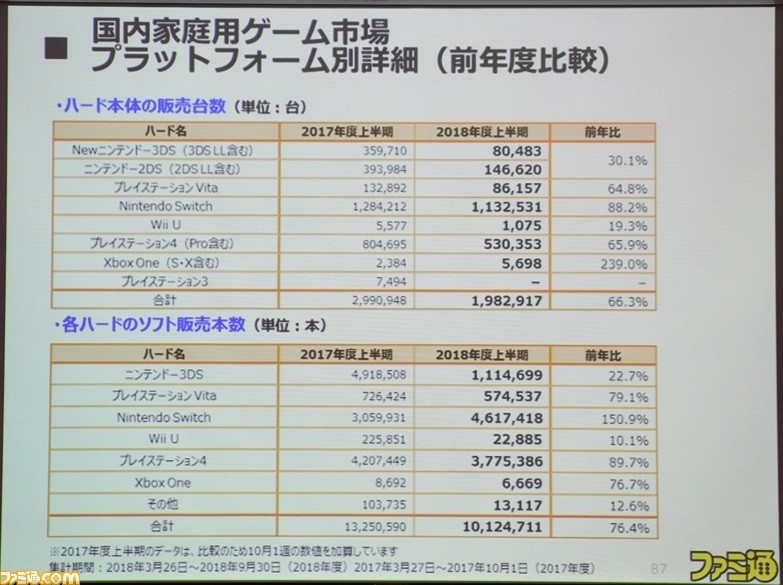

2017年度上半期と2018年度上半期の家庭用ゲーム市場比較

2017年度上半期と2018年度上半期の国内家庭用ゲーム市場比較は以下の通り。オンライン市場は前年比126.2%と好調だが、ハード、ソフトでは軒並み数字を落としている。この状況について浜村代表は、ニンテンドー3DSが数字を落としていることが大きいと分析。Nintendo Switch については前年比で少し落ち込んでいるものの、それは2017年度上半期はローンチにともなってハードがよく売れた時期であったためで、今年度に入っても相変わらず好調が続いており、プレイステーション4についても注目作が2018年下半期に集中しているので今後の巻き返しが期待できるとした。

ブロックチェーンを活用したゲームや、ワイヤレスになったVRヘッドセット“Oculus Quest”といった注目の業界トピックスのひとつとして浜村代表が紹介したのは、Googleが行ったストリーミング技術テスト“Project Stream”だ。『アサシンクリード オデッセイ』を利用したベータテストも行われたこの取り組みは、PCやスマートフォンのほか、ゲーム機などでもインターネットがつながる環境であれば自由にゲームが遊べるというもの。ハードを選ばない新たなゲームプラットフォームとして注目すべきで、マイクロソフトが進めている構想にも通じるものがある。この動きについて浜村代表は、「今後、ゲームが遊ぶハードを超えてサービス化していく象徴とも言える動きだろう」とコメントした。

ゲームIPの展開は“売れる”から“集める”へ

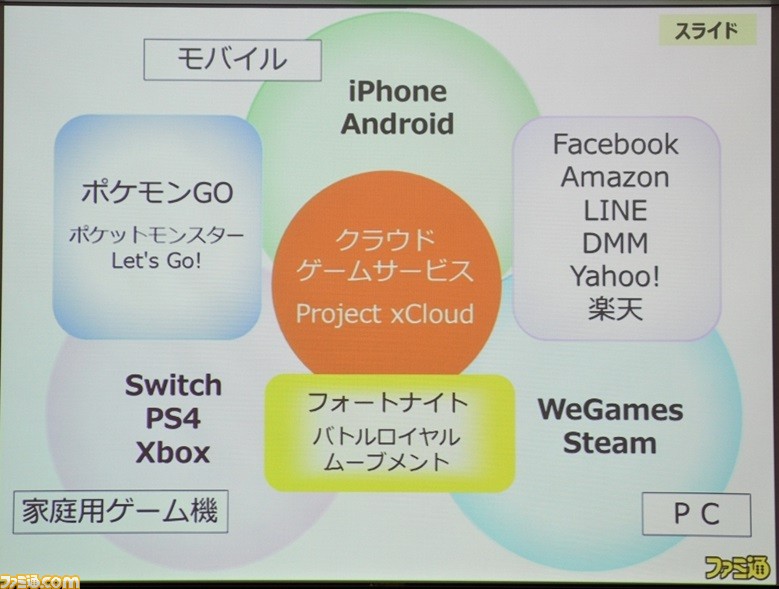

講演の最後に浜村代表は、以下の概念図を使ってゲームコンテンツの現状を整理した。これまでそれぞれが独立して発展してきた家庭用ゲーム機、モバイル、PCのゲーム市場が融合することで、さらなる成長が始まっていることを解説。さらに、ゲームの進化はここに留まらず、今後はさらにダイナミックな変化を見せるであろうことを予想した。

その変化とは、今回の講演のテーマである「“売れる”から“集める”へ」というタイトルにつながる動きだ。現在、amazonや楽天は、ショッピングサービスで集めたユーザーにゲームを提供。また、LINEやFacebookもSNSで集めたユーザーにゲームを提供している。このように、別のコンテンツやサービスで集客したユーザーに向けて、ゲームコンテンツを提供する事例はすでに珍しくない。浜村代表は、「この動きはさらに加速し、たとえばHuluやNetflixのような動画コンテンツサービスがユーザーにゲームを提供し、さらなる集客につなげる未来は想像以上に早く来るかもしれない」と予想。多岐にわたるコンテンツで集めたユーザーにサブスクリプションでゲームを楽しませるというサービスの展開は、早ければ来年にも本格化するかもしれないと思いを明かした。

“売れる”から“集める”へと時代が移り変わっていく環境では、ハードの差は大きな問題ではなくなる可能性がある。そうした状況を踏まえて浜村代表は、「もうすぐ始まる新世代では個別にゲームを売るのではなく、PCも家庭用ゲームもスマートフォンもボーダーをなくして、サービスとして課金収入を得る。そんな大きな変化が待ち受けているように感じます」とゲームビジネスに関する展望を語り、今回の講演を締めくくった。