デジタルゲームの歴史を期間ごとに区切り、多角的に展示・紹介する企画展“あそぶ!ゲーム展”。2015年10月3日〜2016年2月28日に開催した“ステージ1:デジタルゲームの夜明け”、2016年9月10日〜2017年3月12日に開催した“ステージ2:ゲームセンターVSファミコン”に続く“ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム”が、2018年10月6日〜2019年4月7日の期間、埼玉・SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザにて開催される。

開催直前の2018年10月5日、同企画展を内覧する機会が得られたので、展示内容や見どころを紹介する。

本企画展はこれまで、“ステージ1”ではデジタルゲームの誕生から1982年までを、“ステージ2”では1983年〜1990年までのデジタルゲームに焦点を当てて、実際にプレイできるゲーム筐体の展示を中心に、ゲームの仕組みや映像技術の解説などの展示が行われてきたが、今回は1991年〜2001年までのアーケード・家庭用ゲームを中心に展示を実施。展示コーナーは、さまざまなテーマに沿って、7つのコーナーに分類されている。

それぞれの展示コーナー名と内容は、以下の通り。

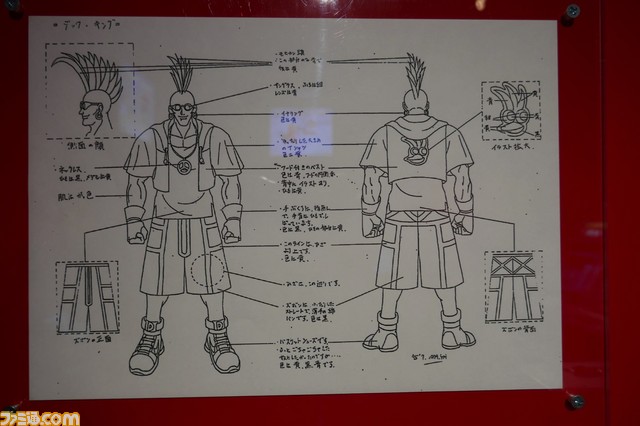

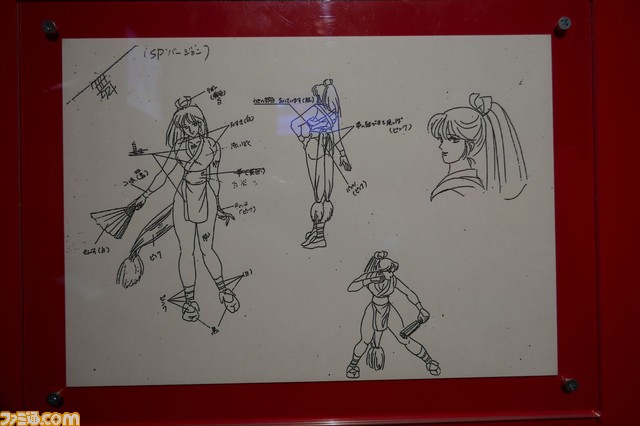

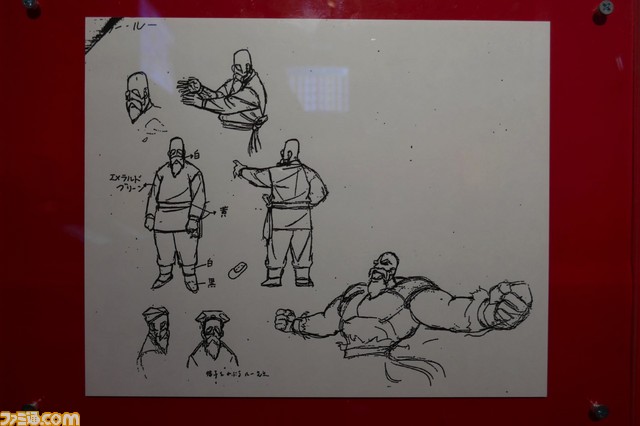

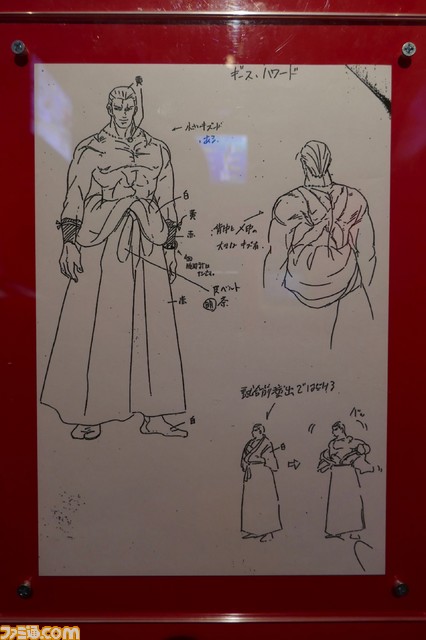

(1)格ゲー戦国時代

ゲームセンターを中心に、一大ブームを巻き起こした対戦格闘ゲームを特集。

(2)ジャンル細分化時代のデジタルゲーム

育成ゲームやノベルゲームなど、新しいジャンルのゲームや、人気キャラクターが活躍するゲームを紹介。

(3)「プレイステーション」による変革

全世界での累計生産出荷台数が初めて1億台を突破、社会現象を巻き起こしたプレイステーションを特集。

(4)32ビット機戦争と広がるデジタルゲームの楽しみ方

熾烈なシェア争いを繰り広げた32ビット家庭用ゲーム機と、インターネットの普及などによって、楽しみ方を広げたデジタルゲームを紹介。

(5)ゲーセン転換期のアーケードゲーム

家庭用ゲーム機市場の拡大にともない、岐路に立たされた90年代後半のアーケードデジタルゲームを紹介。

(6)躍動する音ゲー

90年代後半にゲームセンターに登場し、当時の音楽シーンとリンクしながら人気を博した音楽ゲームを特集。

(7)21世紀の始まりを告げる家庭用ゲーム機

DVDビデオ再生機能の搭載や、ネットワーク機能の強化など、マルチメディア機として高性能化する21世紀初頭の家庭用ゲーム機を紹介。

ここからは、実際に会場を回った様子とともに、各コーナーの見どころを紹介していこう。

(1)格ゲー戦国時代

本企画展に入場し、最初に足を踏み入れることになるコーナーが、この“格ゲー戦国時代”だ。1990年代といえば、『ストリートファイターII』(カプコン:1991年)の登場を機に、アーケードを中心とした一大格闘ゲームブームが到来。そのブームは、現代まで連綿と受け継がれているのは周知の通りだろう。

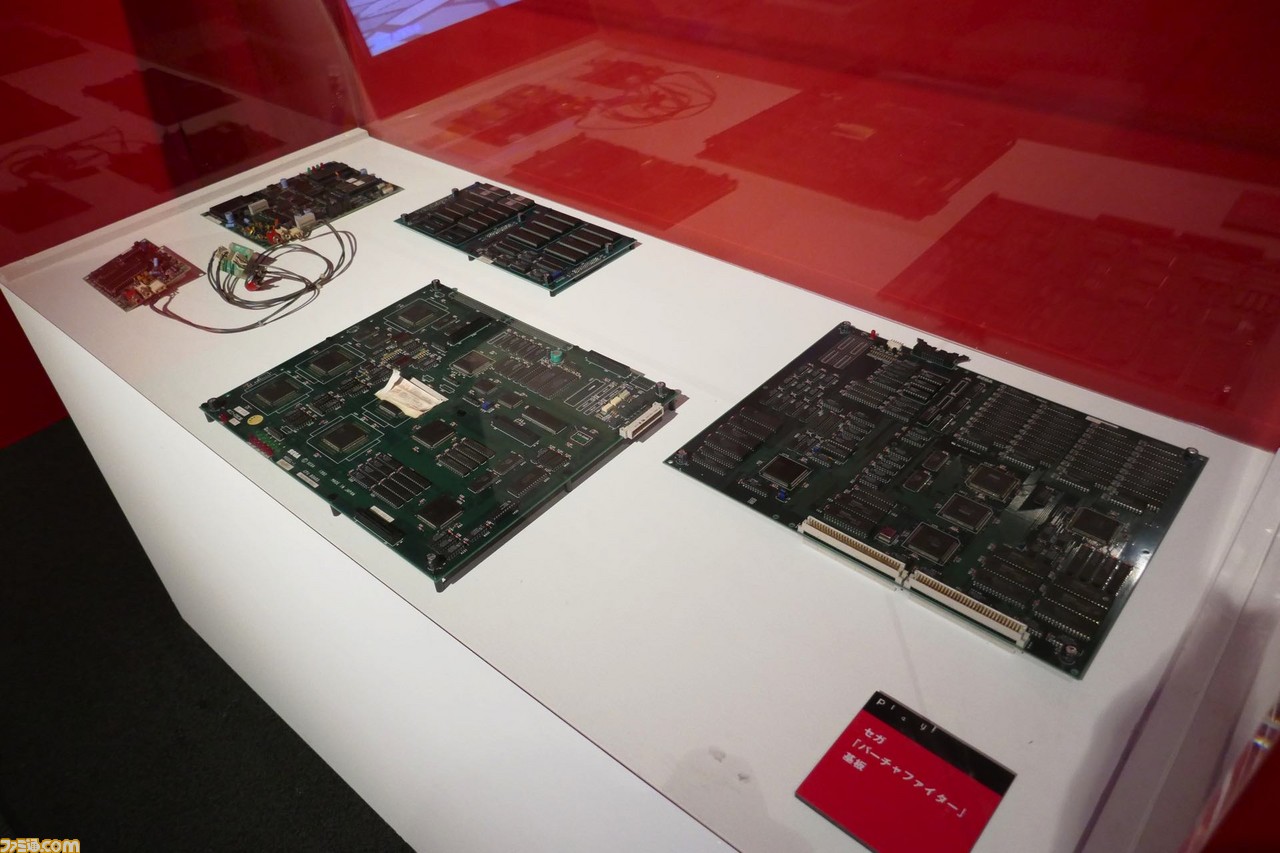

このコーナーでは、その『ストリートファイターII』はもちろん、その後3Dポリゴンによる格闘ブームを牽引した『バーチャファイター』(セガゲームス:1993年)、『バーチャファイター2』(セガゲームス:1994年)、『鉄拳』(バンダイナムコエンターテインメント:1994年)といった、対戦格闘ゲームの礎となった伝説的名作をプレイアブル展示。当時、ゲームセンターで熱い対戦を楽しんでいた人はその頃の興奮を呼び起こしてくれるに違いない。訪れる前にそれぞれのタイトルのコマンドなどを思い出し、さらに言えばイメトレや予行演習などをして挑めば、さらに楽しめるはず。

当時を知らない世代も、いまに続く人気作の源泉に触れる貴重な機会なので臆せず挑戦して、ゲームセンターが熱かった時代の雰囲気を感じ取ってもらいたい。

(2)ジャンル細分化時代のデジタルゲーム

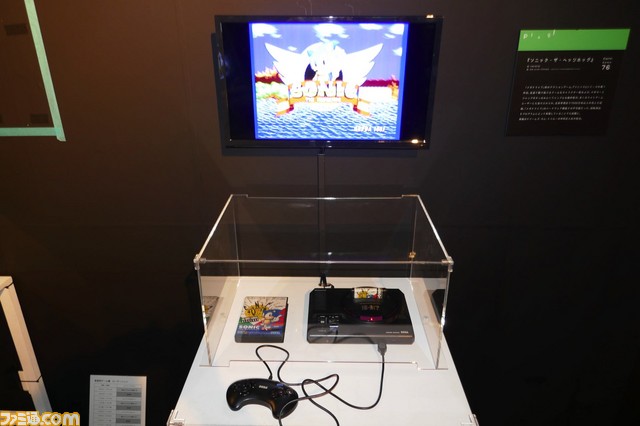

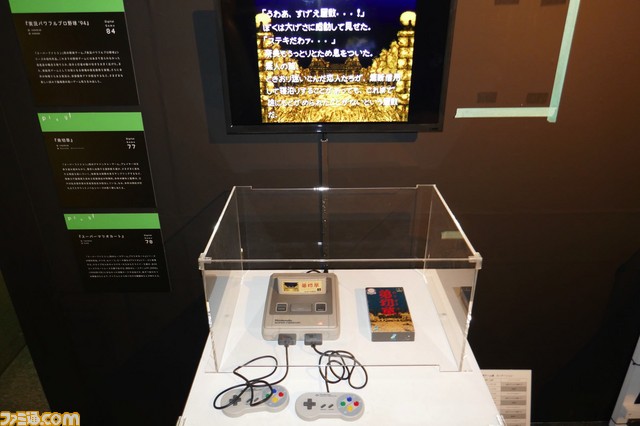

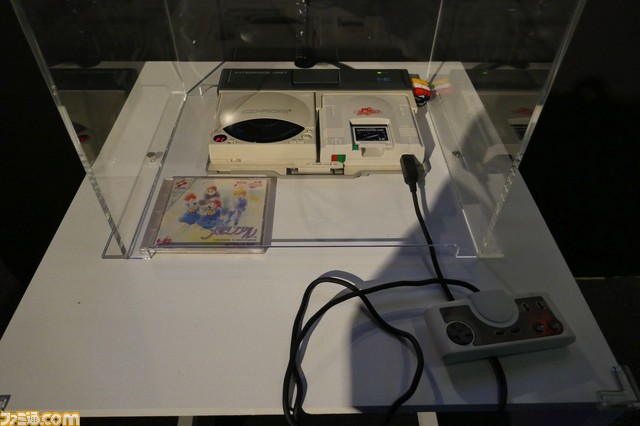

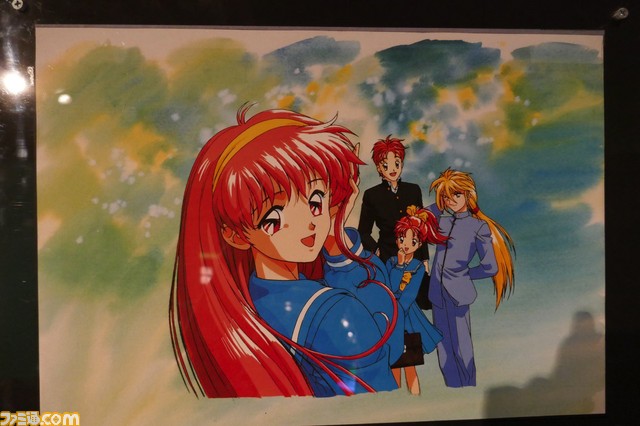

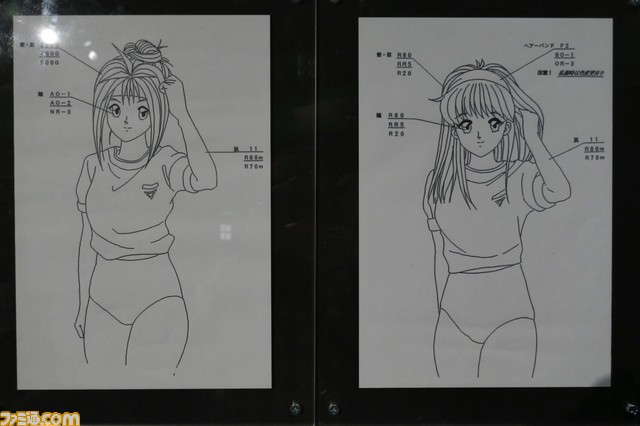

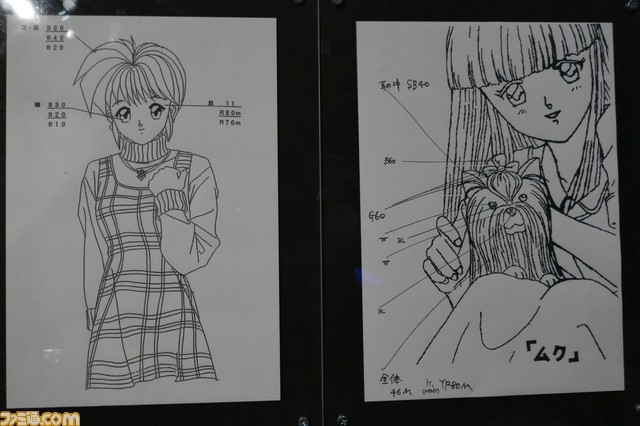

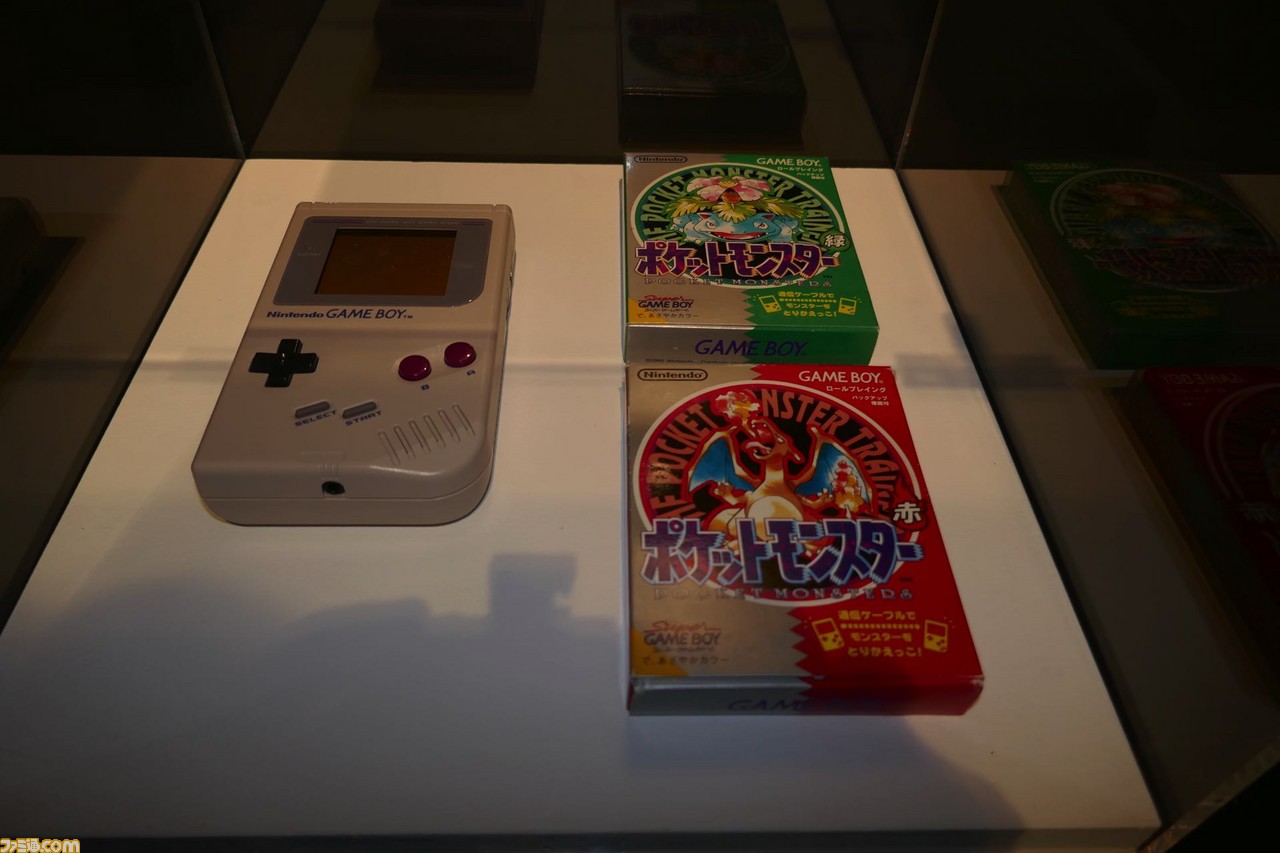

続けて足を進めると、1990年代にジャンルが細分化したことで生まれてきたエポックメイキングな作品や、人気キャラクターが活躍するタイトルを中心とした展示コーナーが登場。家庭用ゲーム機では、サウンドノベルという新たなジャンルを生み出した『弟切草』(スパイク・チュンソフト:1992年)や、それまでにない高速スクロールで話題となり、セガのイメージキャラクターにまで登りつめた人気キャラクターの記念すべき第一作『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』(セガゲームス:1991年)、恋愛シミュレーションとして一大ブームを巻き起こした『ときめきメモリアル』(KONAMI:1994年)などを展示。

写真右:スーパーファミコン・稼動ソフト『弟切草』

(3)“プレイステーション”による変革

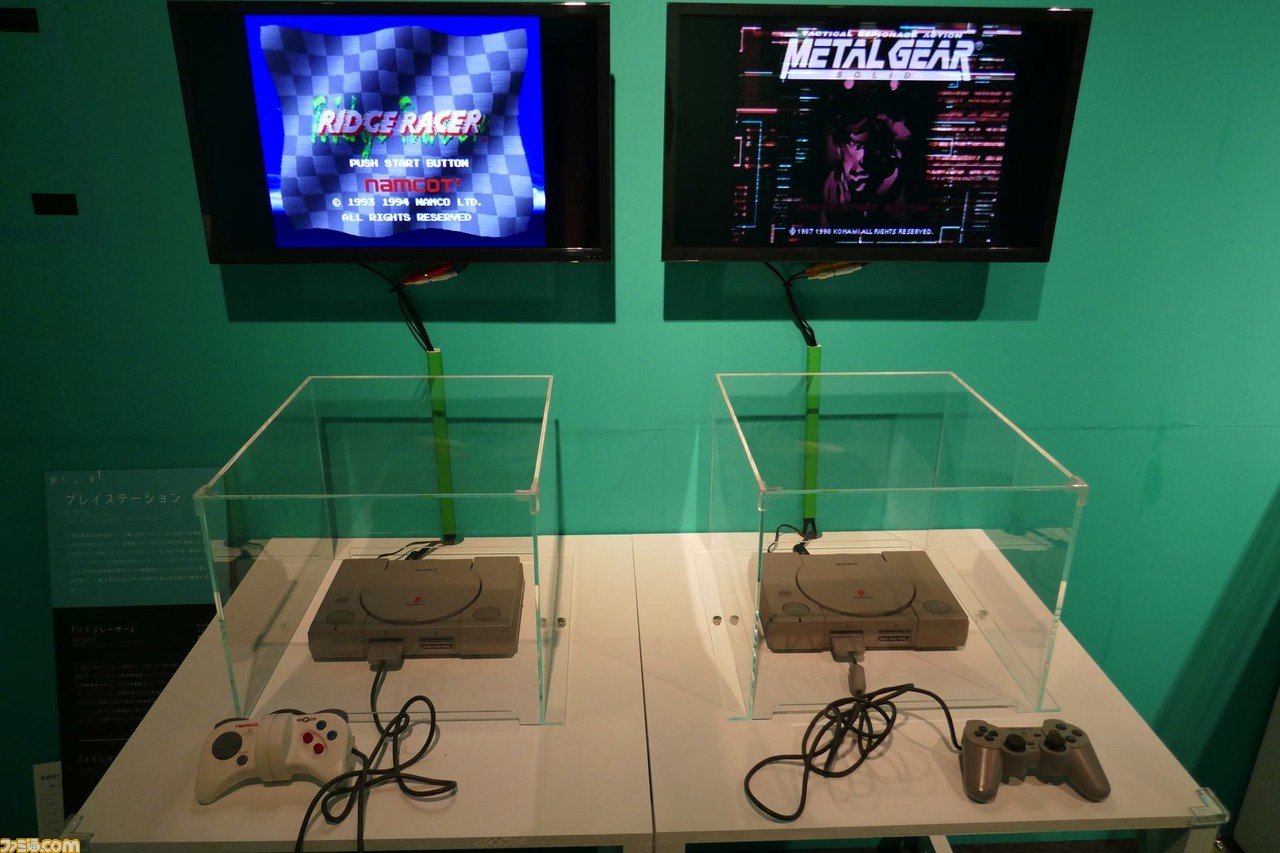

つぎのコーナーは1994年に登場し、社会現象を起こすとともに現在に続くゲームの標準プラットフォームのひとつとなったプレイステーションを特集。展示タイトルは期間ごとに入れ替えが行われるそうだが、内覧会ではプレイステーションの能力を知らしめるローンチタイトルとして登場したレースゲーム『リッジレーサー』(バンダイナムコエンターテインメント:1994年)、ハードの能力を活かし、戦闘よりも潜入(スニーキング)を主目的に据えた人気アクションゲーム『メタルギア ソリッド』(1998年)を展示。また、周辺機器のポケットステーションを利用し、ゲーム内のキャラクター“ポケピ”とのコミュニケーションを楽しめる『どこでもいっしょ』(ソニー・インタラクティブエンタテインメント:1999年)も紹介されていた。

(4)32ビット機戦争と広がるデジタルゲームの楽しみ方

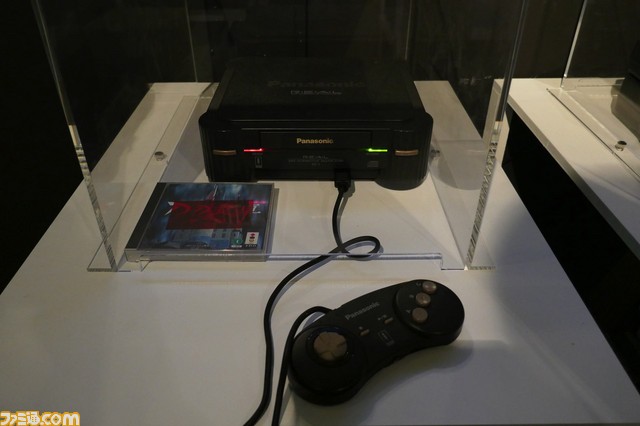

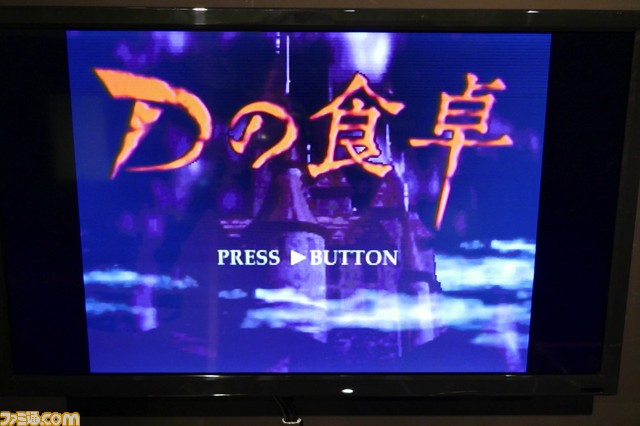

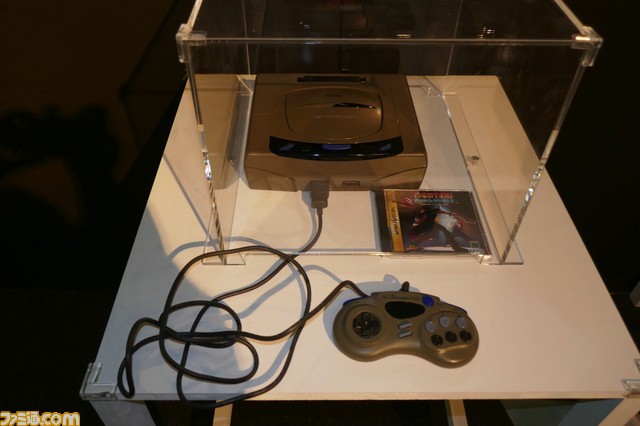

プレイステーションのコーナーから続くのは、1990年代に家庭用ゲーム機に新たな変革をもたらした32ビットゲーム機を中心に展開。当時、新世代のゲーム機として市場を賑わせていたハードとして、プレイステーションと人気を二分していたセガサターン(1994年)、マルチメディア端末としていち早く市場に登場した3DO REAL(1994年)、任天堂が満を持して発売した64ビットCPU搭載マシン、ニンテンドウ 64(1996年)を展示。

また、新たな楽しみ方を提案したゲーム機として登場した任天堂のバーチャルボーイ(1995年)、キーチェーン型の育成ゲームとして社会現象を起こしたたまごっち(1996年)も併せて展示されていた。

写真右:ニンテンドウ 64・稼動ソフト『スーパーマリオ64』(参考展示)

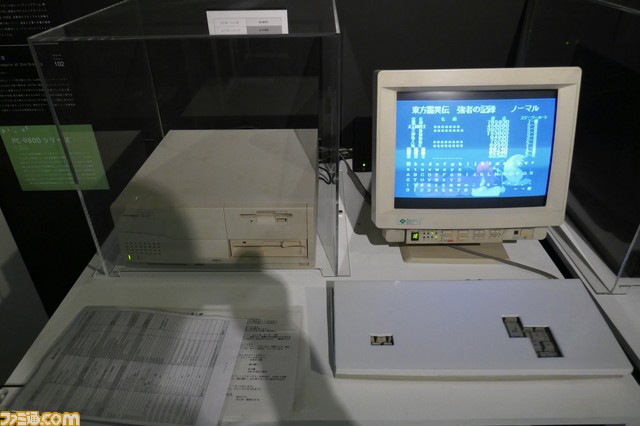

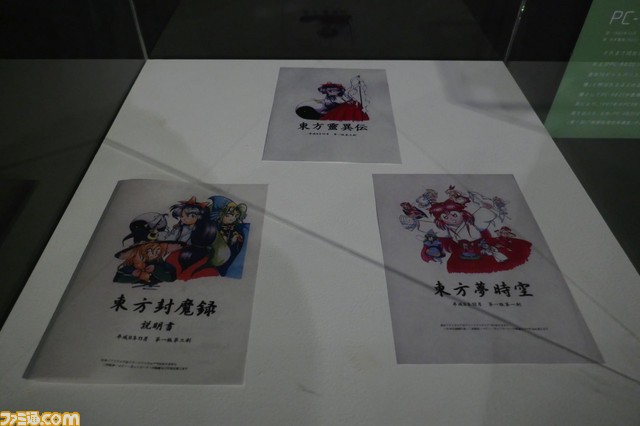

なお、同人サークルの上海アリス幻樂団によって製作されている“東方Project”の初期作『東方霊異伝』(1996年)、『東方封魔録』(1997年)、『東方夢時空』(1997年)が、当時国内PCの主流マシンとして活躍していたPC-9821とともにプレイアブル展示されているのは、本企画展の注目ポイント。3作品のどのタイトルがプレイ可能かは、期間によって異なっているが、いまから20年以上前の環境でプレイできる貴重な機会と言えるだろう。

(5)ゲーセン転換期のアーケードゲーム

5番目のコーナーは、90年代後半にゲームセンターを賑わせた筐体を中心とした展開を実施。32ビット機の登場により、過程でもゲームセンター並の作品が遊べるようになると、ゲームセンターは家庭では気軽に遊べない、独自性を打ち出した作品を多く取り扱う方向にシフトしていった。

その時代を象徴するデジタルゲームとして、ステアリングとレーシングシートを備え、対戦も実現した『バトルギア2』(タイトー:2000年)や、本格的フライトシミュレーションを楽しめる『ランディングギア』(タイトー:1996年)、電車の運転士の気分を体験できる『電車でGO!』(タイトー:1997年)、『がんばれ運転士!!』(タイトー:2000年)などといった、特殊デバイスを備えたゲーム機が多く展示されていた。

(6)躍動する音ゲー

6番目のコーナーでは、楽器の演奏やダンスといった、リズムを楽しむ体感型の音楽ゲーム(音ゲー)が取り揃えられている。これらの作品群は、それまでゲームセンターに足を運ばなかった層にも注目され、ゲーセンの客層と雰囲気を大きく変えていくことになった。

今回の内覧では、アーケード向け音ゲーの元祖とも言うべき作品『beatmania』(KONAMI:1997年)、リズムに合わせて太鼓を叩くだけというシンプルな操作で人気を博し、現在も変わらぬシステムで新作が登場し続けている『太鼓の達人』(バンダイナムコエンターテインメント:2001年)、ポップなイメージで音ゲーの隆盛にひと役買った『pop'n music』(KONAMI:1998年)などをプレイアブル展示。内覧には間に合わなかったが、ゲームセンターをダンスフロアーに変えた『Dance Dance Revolution』(KONAMI:1998年)も近日中に設置されるとのこと。

(7)21世紀の始まりを告げる家庭用ゲーム機

本企画展の締めくくりとなる最後のコーナーは、20世紀〜21世紀と時代が変わる時期に登場し、現在にも続くコンセプトを持つゲーム機を多数展示している。

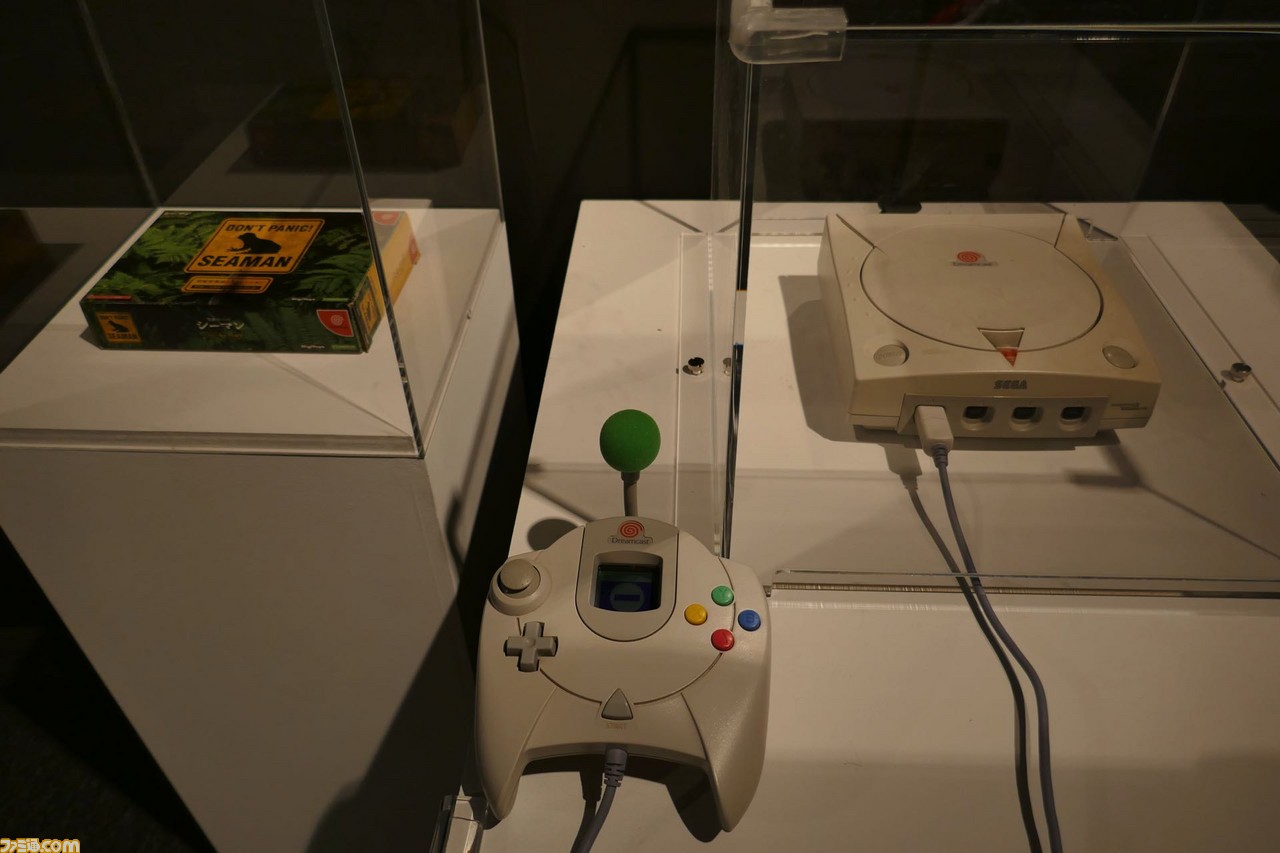

おもな展示機は、通信モデムを標準搭載し、オンラインゲームの体験をいち早く取り込んだドリームキャスト(セガゲームス:1998年)、DVDプレイヤーとしての機能も搭載し、DVDの普及にも貢献したプレイステーション2(ソニー・インタラクティブエンタテインメント:2000年)、任天堂初の光ディスク採用ゲーム機として登場し、アタッチメントを装着することで、ゲームボーイやゲームボーイアドバンスといった携帯ゲーム機のソフトもプレイ可能としたニンテンドー ゲームキューブ(任天堂:2001年)をメインに展示。

ネットワークやマルチメディア対応など、現代にも通じる技術が導入された時代が、それぞれの代表的なゲーム機とともに紹介されている。

写真右:ニンテンドー ゲームキューブ・稼動ソフト『ピクミン』

また、同コーナーにはアーケードマシンと家庭用ゲーム機とでアーキテクチャ(システムの基本設計)を共通化し、家庭用への移植を容易にした各社のシステム基板も参考展示されていた。展示されていたのは、NEO GEOにも利用されていたSNKの“Multi Video System”、プレイステーションとの互換性を持ったバンダイナムコエンターテインメントの“SYSTEM12”、土星(サターン)の衛星(タイタン)を名称に含み、セガサターンとの互換性を持つ基板“ST-V”(Sega Titan Videogame system)、同じくセガのドリームキャストと互換性を持つシステムボード“NAOMI”の4種類。

このようなシステムが普及したことにより、アーケードゲームから家庭用ゲーム機への移植が効率よく行えるようになり、家庭でのゲーム体験が向上していくことになった。

写真右:SYSTEM12(バンダイナムコエンターテインメント)

写真右:NAOMI(セガゲームス)

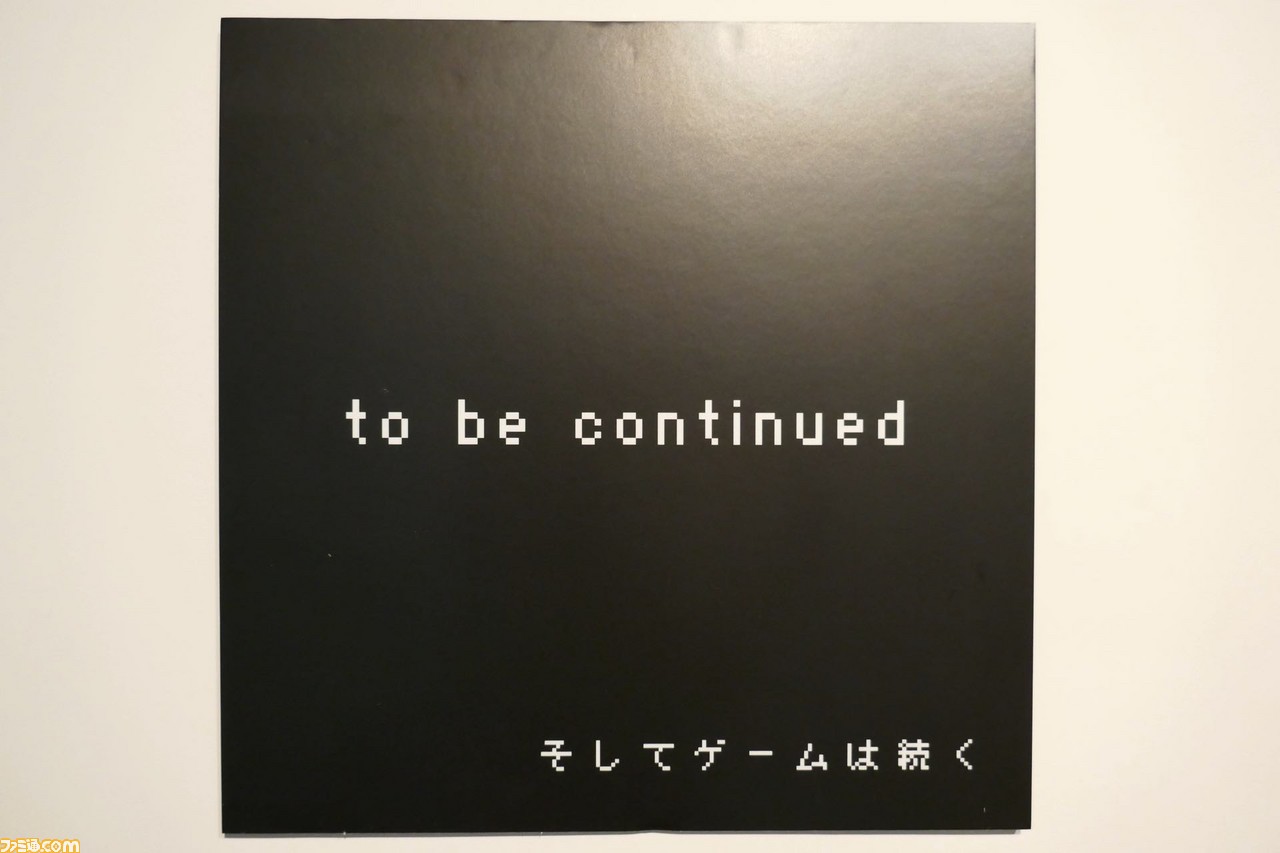

さまざまな時代のゲームを中心に展示を行ってきた本企画展は、今回のシリーズ3が最終章となっている。しかし、ゲームそのものは終わることなく、この先も続いていくとの意から、出口には“to be continued”のプレートが掲げられていた。コンティニューは、ゲームそのものを続ける際にも用いられる用語だが、本企画展が提示してきたデジタルゲームは、“to be continued”が表すようにこれから先も続いていくことになる。

なお、本企画展の展示タイトルは時期によって入れ替わりが行われたり、追加も行われるとのこと。また、定期的にゲストを招いた特別イベントなども開催が予定されている。詳細については、公式サイトを参照してもらいたい。

奇しくも、本企画展に展示されたプレイステーション、スーパーファミコン、メガドライブは、昨今の復刻機ブームで登場したものばかり。これらのゲーム機は、日本のゲーム文化が隆盛した時代を象徴するゲーム機として、いまなお脚光を浴びているというわけだ。

※ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコンは2017年10月5日に発売、プレイステーション クラシックは2018年12月3日発売予定、メガドライブ ミニは2019年発売予定。“Multi Video System”(SNKのシステム基板)を用いたNEOGEO miniも、2018年7月24日に発売されている。

このように、1990年代のハード、ソフト、資料類を中心に構成したゲーム展は、本日(2018年10月6日)よりオープンする。会場内にあるプレイアブル機はいずれも無料でプレイし放題なので、気になる人はぜひ足を運んでもらい、日本のゲームが勢いついていた時代を直に感じ取ってもらいたい。

あそぶ!ゲーム展 ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム 開催概要

展覧会名:あそぶ!ゲーム展 ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム

会期:2018年10月6日(土)〜2019年4月7日(日)

会場:SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム 開館時間:9:30~17:00 (入場は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

料金:大人510円/小中学生250円(常設展示もご覧いただけます)

企画監修:遠藤雅伸(ゲームデザイナー)/馬場 章(学校法人 滋慶学園 名誉教育顧問)

イラストモデル制作:オガワコウサク(チームグリグリ)

協力:秋葉原ナツゲーミュージアム/株式会社SNK/株式会社ensoku/おにたま(OBS Live)/株式会社ケイブ/酒缶(ゲームコレクター)/株式会社三栄書房/上海アリス幻樂団/株式会社スパイク・チュンソフト/株式会社セガ・インタラクティブ/株式会社セガゲームス/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/株式会社タイトー/高井商会/株式会社バンダイ/株式会社バンダイナムコエンターテインメント/株式会社ポケモン/ローリング内沢(ゲームライター)/他

主催:埼玉県

後援:埼玉県教育委員会/川口市/川口市教育委員会

企画:株式会社デジタルSKIPステーション

お問合せ:映像ミュージアム 048-265-2500

[2018年10月12日17時]

記事初出時、一部記載に誤りがあたっため修正させていただきました。読者の皆さまならびに関係者各位にご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。