1980年代からPC・コンシューマゲームで数々の話題作を手掛けてきたゲームクリエイター・飯島多紀哉氏。2018年8月10~12日に東京国際展示場(東京都江東区)で開催されるコミックマーケット94で、新作ホラーアドベンチャーゲーム『Apathy 学校であった怖い話 新生』をリリースするとのことで、飯島氏にお話を伺ってきた。

インタビュー場所は、飯島氏が原案・新規シナリオ執筆を担当した7月12日リリースのNintendo Switch用ソフト『送り犬』の開発・販売元のメビウス本社。インタビューには、同社ゼネラルマネージャーで飯島氏との親交が深い喜多村明夫氏も同席。『送り犬』の開発現場のエピソードや、氏の豊富なゲーム知識による補足説明を担当してもらった。

飯島氏のコンシューマ復帰作『送り犬』制作秘話

──7月12日にNintendo Switch版『送り犬』がリリースされました。飯島さんが携わった久しぶりのコンシューマゲームとのことですが、率直なご感想は?

飯島 発売日にダウンロードして初めてプレイしました。開発は基本的にお任せというか、今回用に書き下ろしたシナリオもゲームの中にどう組み込まれるかわからない状態でプレイしたのですが、「こんなに変えていないんだ」というのが第一印象です。

──変えていない、というのは?

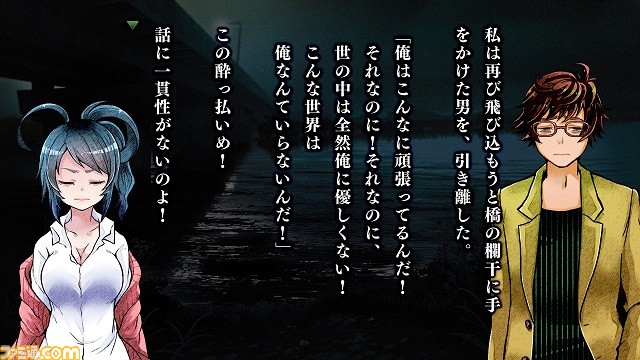

飯島 『送り犬』は10年前に出した同人ゲーム(2007年リリースの『アパシー ミッドナイト・コレクション vol.1』)に収録されていた3つのアドベンチャーゲームの中のひとつで、それぞれのゲームの進行度が相互的に関与しているというものでした。その一編を切り出してシナリオをどう改変してくるのかなと思っていたのですが、ほとんどそのままでびっくりしました。これみんなちゃんとわかるのかなって。

──そもそも本作をリリースすることになった経緯は?

飯島 僕がKindleで『送り犬』の電子書籍版を出すことをブログで書いたときに、今回の原画家の御前伶さんから「表紙を描かせてください」と連絡があったんです。小規模なプロジェクトだからお金は出せないよと言っても「無償でいいですから」と引き受けてくれた経緯を見て、彼(喜多村氏)が連絡してきたんじゃないかな。「じゃあゲームでもやりませんか」と。

──そこでオーケーを出したんですね。

飯島 大きい規模の作品をほかの開発会社に任せるのは過去の例もあって怖かったけど、3万文字の短編の『送り犬』なら、分岐シナリオを増やしても20~30万文字で済むから大丈夫だろうと判断しました。あとは、コンシューマゲームの表現の幅が広がったから、10年前にはできなかったことを試しにやってみたいという気にもなりました。

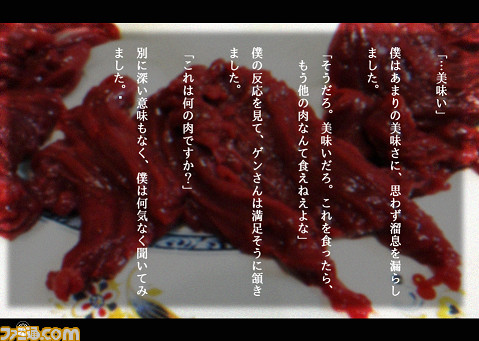

──それはレーティングに絡んでくる描写のことでしょうか?

飯島 そう。僕のほうに直しはこなかったね。

喜多村 些細なレベルだったので、こちらで対処しました。

飯島 久しぶりに書きたいものを書こうかなと思って書いた2本の新規の分岐シナリオも問題なく。

喜多村 CEROさんのチェックに出したらふつうに通ってしまったので、逆にビビりました(笑)。レーティングはZ(18歳以上対象)を覚悟していたのですが、結局C(15歳以上対象)で、アイコン表記は“犯罪”だけで済みました。

──時代が飯島さんの作品世界に追いついた……と。

飯島 いまだったらあっても何らおかしくないシナリオでも、昔はまず一発で通らなかった。当時は僕も血気盛んで「ふざけるな! なんで小説ではオーケーなのにゲームではダメなんだ」と食い下がっていましたね(笑)。

――それにしては発表からリリースまで随分かかったようですが。

飯島 ゲーム化するんだったら御前伶さんにキャラを描いてもらおうというのもあって、時間がかかっちゃったみたいですね。

喜多村 最初は『送り犬』の小説に、飯島さんの新作シナリオ2本を追加して、それをそのまま分岐ルートにして売る予定でした。でも発表した瞬間に、メビウス史上最大の反響がきたこともあって、じゃあ新作アドベンチャーゲームを1本作る気でいこうとなりました。本作のためにNintendo Switch専用のアドベンチャーゲームエンジンを作りました。この方針転換が、開発期間が延びた一番の原因です。

飯島 去年新シナリオを書いた後に、「これが大丈夫だったら」ということでコンシューマ用の新作のシナリオを書き始めました。ところが『送り犬』がいつまで経っても発売されない。本当に出るのとなったときにユーザーが叩くのは(名前が出ている)僕だから、早く出してよと言っていたんですけど(笑)。

喜多村 そこは本当に申し訳ないところです。ただ、最初に出した画面写真と製品版ではぜんぜん別物になっているほど作り直しています。トータルで70枚ほどある背景グラフィックもよく「実写の加工でしょ」と言われますが、全部手描きです。開発スタッフが飯島さんの新シナリオを読んで「これはすごい」というムードになって、方向性が固まりました。

飯島 新シナリオで初登場のキャラクターが何人もいるのですが、すべてに立ち絵が用意されていたのには驚きましたね。

テキストアドベンチャーゲームへの傾倒

''──『送り犬』は1996年発売のスーパーファミコン用ソフト『学校であった怖い話』(バンプレスト)に端を発する“アパシー”シリーズのいちエピソードであり、コミックマーケット94で出展される新作同人ゲーム『Apathy 学校であった怖い話 新生』も、まさにその流れを組んでいる作品です。改めて、このシリーズの成り立ちについて教えていただけないでしょうか?

飯島 『学校であった怖い話』がもともと実写映像ありきの企画だったので、キャラクターが生きるものにしようと思っていました。だったら複数の人間が登場して、その人間たちから怖い話を集めていくようにすれば、ひとりひとりの個性も生かされるし、いろんなタイプのホラーが描けるだろうと。

──『学校であった怖い話』は思い通りに作れたのでしょうか?

飯島 「これはご法度です」とゲームに収録できなかった話は、後に小説にアスペクトから出しました(※ログアウト冒険文庫「学校であった怖い話」上・下巻)。これがまったく売れなくて(笑)。いまなら「なるほど、こういう話ね」って受け取られると思いますが、20年前の多くの読者にはピンとこなかったようです。

喜多村 数年後には再評価されていました。とくに下巻はプレミア価格になっていましたね。

飯島 その小説の中に“遊べば遊ぶほど成長していくゲーム”を題材にした話があるんですけど(“ゲーマーの条件”)、その作中ゲームのタイトルが『スクールデイズ』っていうんです。後に小説と同名のゲームが発売されていることをファンから知らされたのですが、一部の人からは「また飯島がパクってるよ」と言われたりしましたね。

──時系列を考えればちゃんとわかることなのに、酷い言いがかりですね。でもお話を伺っていると、後のホラー系アドベンチャーゲームの流れは、飯島さんが’90年代でやってきたことが下敷きになっているような気がしてきます。

飯島 子どもって“危ないもの”が好きなんだよね。僕が小さいときは十徳ナイフとか持っていたし、学校でも鉛筆削り用のボンナイフの所持はオーケーだった。それが当たり前で、それでいたずらしたり、遊んでいたら友だちがケガしちゃったりとかいった経験をすることで、その危険性や怖さを学べました。だからホラーも「怖いから見ないでね」ではなく、徹底的に怖さを見せて、これ以上見たくない、これはよくないものだとそれぞれの人に体験してほしいという思いで作ってきました。ただそれを、当時のコンシューマゲーム業界は許さなかった。

──そのあたりが、主戦場を同人に移した原因にもなっているのでしょうか。

飯島 PC同人なら自由にできるからね。20年前に初めて出した、小説版をそのまま読むだけのゲームにしたもの(※2007年発売の『アパシー 学校であった怖い話~Visual Novel Version~』)は当時で2万本売れた。

──すごい!

飯島 でも同人の中でも、うちは「ちょっと違うね」って言われていました。

──それはクオリティーが突出しているから、ということでしょうか。

飯島 ふつう、商業同人でもコミケに出展するとブースに行列ができるものですが、僕のいるブースには誰も来ない(笑)。暇すぎて周囲の人気のブースを眺めて「いいなぁ」と。初参加のコミケには、作った1万本のうち持って行った3000本を、挨拶に来た同人ゲームショップの担当者が「全部ください」と言って即金で買って行きました。

──コミケの客というか、ほぼ買い付け業者ですね。

飯島 ショップ扱いの1000本が瞬殺だったんだそうです。僕の作品はショップでしか売れない(笑)。新作を出すたびにコミケ来場者用のおまけをつけたりするんだけど、全然来てくれないんです。

コミケ94発表の新作『『Apathy 学校であった怖い話 新生』について

──ファンの方は飯島作品の入手方法にこだわりがあるんでしょうか。では、今回のコミケ(コミックマーケット94)に出展する新作『Apathy 学校であった怖い話 新生』についてのお話を詳しく伺えればなと。

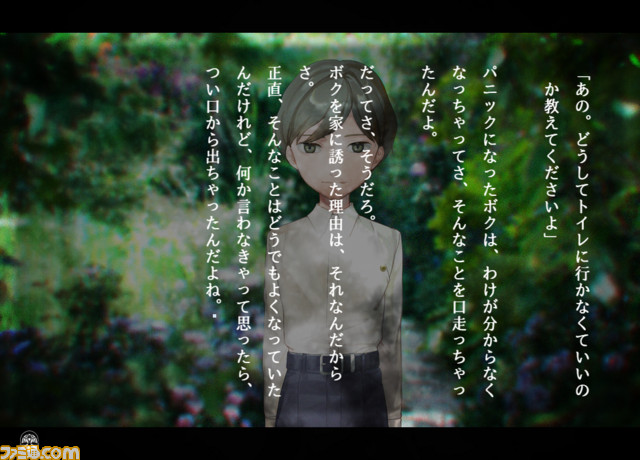

飯島 先ほどお話した、コンシューマ用に書きおろしていたシナリオがベースになっています。これは世に出ないかもしれないなと思っていたときに、熱意のあるふたりの絵描きさんが“アパシー”シリーズの新作をぜひ一緒にやりたいと言ってきたので、新人のプログラマと合わせた3人のスタッフで同人ゲームとして1本やってみようかということになりました。

──『送り犬』の開発が延びていたからとはいえ大抜擢ですね。

飯島 シナリオは同人用に修正しました。それでも二転三転ひねりが入った、結構なボリュームになっています。『送り犬』の総合の分量よりも多いんじゃないかな。これまでは根幹のシナリオや分岐ルートをいくつか書いて、あとはほかのスタッフにお任せという形で作っていたのですが、すべて僕が描いたシナリオっていうのはコンシューマでもなかったと思います。

──期せずして、飯島さんの“純度100パーセントのオリジナル新作”になっていると。

飯島 かなり気合い入っています。本当は3000円で売りたいけど、復帰作のお披露目ということで1000円で(笑)。今回、コミケに復活してゲームを作るとなったとき、『学校であった怖い話』がゲーム実況でトップクラスの人気があるってスタッフに知らされたのは嬉しかったですね。テキストアドベンチャーゲームの実況はいろいろあるけれど、なぜか一番人気なんだそうです。

喜多村 『学校であった怖い話』はリリース当時は値崩れが早かったのですが、そのおかげで多くの人に手に取ってもらえることができました。2014年にはWii Uのバーチャルコンソールで配信されたこともあって、現在は“お手ごろな値段で買える良作”としての評価が定着しています。メビウスとしても、飯島作品の魅力を世に伝える活動はさまざまな形でおこなっていきたいと思っています。

ゲームだからこそ可能な物語表現を求めて……

──今回の新作は、シナリオを同人ゲーム用に修正したとのことですが、後にコンシューマで“完全版”を出すという考えもあるのでしょうか?

飯島 これは同人だけで終わらせようと思っています。コンシューマ用には別の企画を考えているから。

──それはどういう……。

飯島 「また飯島は口だけだから」って言われるので、最近は言わないようにしています(笑)。『送り犬』は10年前の原作のゲーム化ですが、とりあえずこれ売れたら、短めの新作を1本ためしにやってみようかなと。それの様子をみて今後の対策にしようかなと。

──『送り犬』を機に、飯島さんの新作がふたたびコンシューマで遊べるようになるというのは、ファンのみならず良質のシナリオを求めるゲーマーにとっても朗報です。

飯島 ファンの皆さんはインディーで新しいのを作っても「それはインディーだから」って見かたをするんです。やっぱりコンシューマの新作を待ってくれているんだなということが如実に伝わってきました。

──今後ゲームを作る際には、テキストアドベンチャーゲーム以外の選択肢もあるのでしょうか?

飯島 それはもちろんです。RPGのシナリオはずっと考えてストックしています。「とりあえずいま作るならこれかな」というのもあります。

──そうなんですね! 私の世代だと、飯島さんというと『ラストハルマゲドン』や『BURAI』といったPC用のPRGのシナリオを手掛けられたクリエイターとの印象が強いのですが(※当時は“飯島健男”の名で活動)、表現手段がテキストアドベンチャーや小説といった文字主体のものに完全移行したのかと思っていました。

飯島 おそらく、連載記事とゲーム制作を何ラインも抱えていた時代に養われたのが、アドベンチャーゲームの選択肢の感覚なんです。こういう言いかたするとまた叩かれるかもしれないけど、いろんなアドベンチャーゲームやっていると「この選択肢、何の意味があるの?」と思うことがあるんです。結局いろんな選択をしても、最後はひとつの結末にまとまっちゃう。物語世界に広がりというか奥行きがないというか。しかも、「あっちをこう選択していたから、なるほどこの分岐が生きてくるんだ」みたいな、選択肢型テキストアドベンチャーとしての仕掛けをあまりにもやらなさすぎる。

──選択肢がなかば様式美的に使われているものが多い、と。

飯島 「ifの展開がいっぱいありますよ」っていうだけでは、それは“ゲームのおもしろさ”とは違うんです。ただ話がおもしろいものだったら小説でも漫画でもあるわけで、僕は自分で選択肢を用意するときは確実にそれを気にしています。『学校であった怖い話』は、まさにそれの集合体のゲームなんです。

──飯島さんの中でも“ゲームならではの表現”は別格なんですね。

飯島 やっぱりゲーム屋なんですよね。小説かいててもそう思います。

──「分岐つけたいなぁ」とか?

飯島 そうそうまさに。ここの話をこっちの視点から別に描ければもっと深み出るのになとか。もちろん小説でもそういう手法はあるんですけど、ゲームじゃないとできない描きかたもあるんです。そういう表現のしかたはプレイヤーによって好き嫌いが極端にわかれるだろうなって自分でも思うんです。でも、ゲームだから僕じゃないと作れないものを発信できるし、これからもそういうゲームを作っていきたいなと思います。

──本日はありがとうございました。最後に読者にむけてひとことお願いします。

飯島 ぜひコミケのブースに来てください!