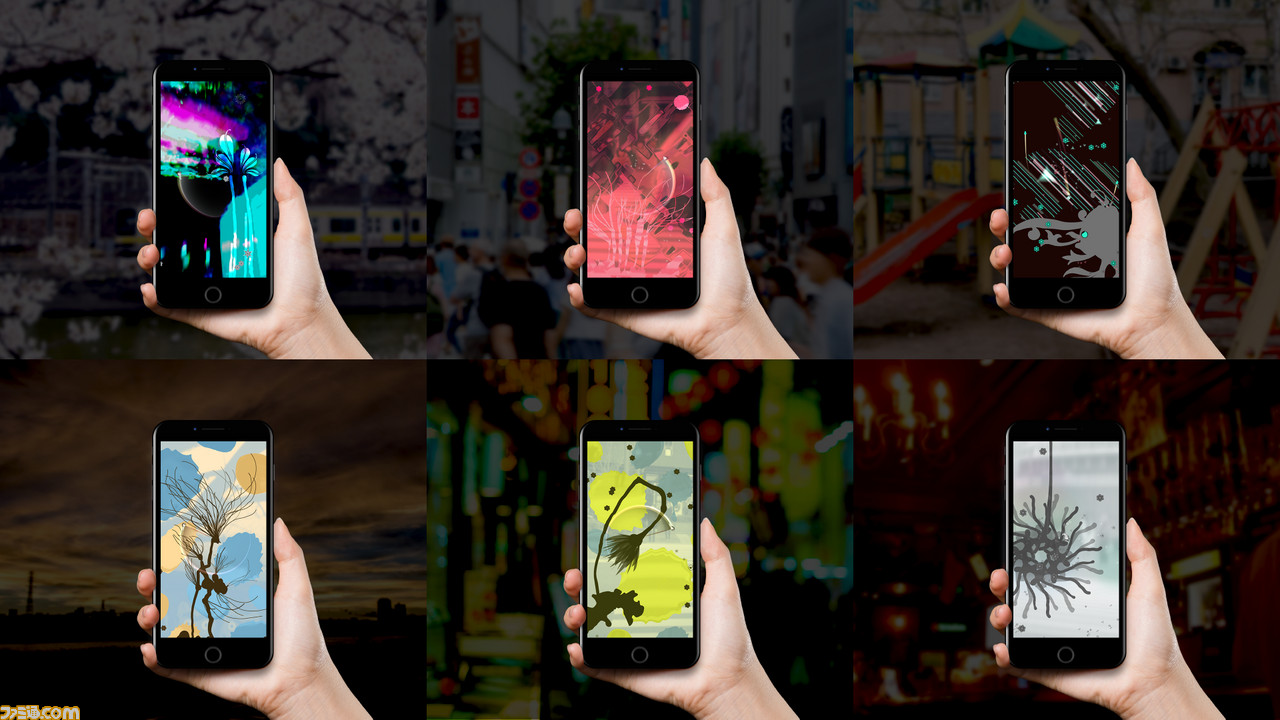

2008年に発売された『PixelJunk Eden』の流れを組む最新作として2018年5月18日にキュー・ゲームスからiOS版がリリースされた『Eden Obscura』。本作は独特なアート感が話題となった『PixelJunk Eden』のゲームシステムをもとに、スマートフォンのカメラ機能を活かして、周りの光量によって背景が変わるといった要素が盛り込まれ、さらなるアート感覚が体験できるタイトルとなっている(Android版は6月1日配信予定)。

そんな本作について、キュー・ゲームスのクリエイティブプロデューサーであるBaiyon氏に話を伺った。

透けているものに魅せられて……

――『Eden Obscura』はどういう流れや発想でできあがっていったのでしょうか。

Baiyon 僕はもともとフリーランスで15年くらい音楽とか、グラフィック、ファッションに携わっていたのですが、約10年前にキュー・ゲームスの社長であるディラン・カスバートと出会って『PixelJunk Eden』という作品を作ることになりました。当時ゲーム開発は本当に初めてで、何も知らない状態でした。ただ、お互いに京都のクリエイターということで面識はあって、「ちょっとゲームを作りたいんだけど、いっしょにやってほしいんだけど」みたいな話をしたんです。それまでゲーム開発経験が一切ない、どこの誰ともわからない男が提案してきたことに、ディランも慎重になったかとは思いますが、そのころ走らせていた『PixelJunk』シリーズのつぎは、アートをテーマにしたいと思っていたようで、僕がアートとサウンドのディレクターとなって、『PixelJunk Eden』を作ることになったんですね。

――『PixelJunk Eden』は世界中で大きな話題になりましたね。

Baiyon ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス(GDC)で講演とかもしましたね。その縁で、GDCで行なわれるIGF Awardsのサウンド部門の審査員になったりとか、いろいろとやっていた中で、2年前にキュー・ゲームスに入社したんです。その後、何をやるべきかといろいろな実験をしているうちに、ディランから「モバイルで『PixelJunk Eden』をやってみる?」みたいな話をもらって、僕も「じゃあやってみようか」というところからプロジェクトが始まりました。そのときに彼から「モバイル版だからちょっと変わったビジュアルがほしい」という要望があったので、僕も以前からやりたかった“カメラを使う”という要素を入れようと思いました。

――カメラ機能ではゲームの背景が透けたり色が変わったりしますよね。なぜそのようなアイデアが生まれたのでしょうか。

Baiyon ゲームの背景が透けているというのは、もともと僕が透けているものが好きだからというのはありますね。クッキーの箱を開けたときの紙とか、トレーシングペーパーとか、親からもらったスパンコールとか……。子どものころから男の子らしいロボットとかはぜんぜん興味がなくて、そういうものが好きだったんです。それで、「デバイスも向こう側が見えたらどうなるのか」という発想につながったんですね。かつて、iMacにもスケルトンがありましたけど、スケルトンのハードってけっこう人気ですよね。いろんな人に「なぜスケルトンが好きなのか?」って聞いてみたんですけど、誰も答えられないんですよね。理由ははっきりとはないのかもしれません。でも、スケルトンだとなにかちょっとうれしいという、不思議な感覚なんですよ。これは、僕がずっとやっている音楽のハウスミュージックやテクノとかの陶酔感というテーマと似ているので、もしかしたら原始的につながっている何かがあるのではないかと、ずっと思っていました。さらには、モバイルだからどこに行ってもプレイできる。ということは、カメラを使えば場所によってビジュアルがすべて変わるというのは、ビジュアルが理屈から解放されるかなと思ったんです。

――透けているものへの興味というところから、カメラを使うというアイデアに行き着いたんですね。

Baiyon そうですね。インカメラを使うと自分が映るじゃないですか。だったら、自分が映っているゲームとかが作れないかなとか、そういう妄想はしていました。僕はグラフィックで写真とかを使うのがあまり得意ではなかったのですが、「何かいい方法はないかな」と思ったときに、色を変えるというアイデアにたどり着きました。カメラに光が入ることで、光の入りかたによって色が変わったり、水彩画みたいに自分の顔が浮かび上がってきたり……。ゲームプレイ自体にはそこまで影響しないので、なんとなくアート体験ができるみたいな感じですね。

――最初にカメラを使うという発想があって、ゲームシステムはそれに見合った形で……という流れなのでしょうか。

Baiyon オリジナルの『PixelJunk Eden』があったので、それをベースにしつつ、カメラ機能を加味した感じですね。ゲームプレイに関しては、オリジナルの『Eden』は後半ステージになると1時間以上かかるので、それをギュッと1ステージ4分に縮めたりしています。ジャンプも前は1回だけだったのが何度かできるようになったりと、モバイルにあわせて速度感も早めています。

――ゲームシステムとカメラとの連携という部分はあまり考えず、互いに独立した形で進めたのですね?

Baiyon 逆にあまりゲームシステムに影響しすぎて、たとえば「暗くないとゲームの中で損をするから、いまはやめておこう」という感じになるのが嫌だったんです。ですので、なるべく分けたいというのは最初から考えていました。プレイした人に「ARっぽいですね」と言われることがありますが、決定的に違うのがARのゲームだと場所の条件が成立してないとプレイできないじゃないですか。そうなると、モバイルの“どこに行っても遊べる”というコンセプトが崩れてしまうので、ある程度線引をしていました。

逆に“カラーキャッチャー”というシステムがあって、カメラを使って色を映すことでゲージが溜まって、溜まるとアイテムが貰えます。これは日常とどう結びつけるかというのが考えとしてあって、もっと広くモバイルの世界を考えたときに発想したものです。『SNOW』は人気ですが、あのアプリは自分がそこにいるから使うわけで、自分の日常と近い部分にあるというのが大切だと思うんです。

――たしかにそうですね。

Baiyon 『PixelJunk Eden』にも僕たちが作ったキャラクターがたくさんいますが、それは僕らが作った世界ですから、ゲームの世界とプレイヤーを繋げると考えたときに、ふと日常が思い浮かんだんです。僕の中ではゲームなのですが、エンターテイメント的なアプリでもあって、朝起きてTシャツを選ぶときの気持ちとか、「今日はオレンジ色の服を着ているからオレンジジュースを飲もう」とか。ゲームでちょっとでもそういう体験ができないかなという気持ちはありました。

――日常性を取り入れるというアイデアなども盛り込めるという意味で、Baiyonさんとしては、モバイルゲームのほうが、自分に合うという感覚はありましたか。

Baiyon どうでしょうね。今回もサウンドを担当していますが、コンシューマよりはガッツリ聞いて貰える機会は少ないと思うので、そのへんは僕からするとマイナス要素ではあります。コンシューマだとある程度のサウンドシステムで音楽を聞いてくれることが期待できるので。そういう意味では、ケースバイケースですね。

――やはり音に対してのこだわりは強いんですね。Baiyonさんは音楽やグラフィックなど、幅広い領域に関わっていますが、やはりゲーム作りの中でも音楽に対しての思いが強いのでしょうか。

Baiyon 音楽はもちろん、サウンドトラックになるとか、あとのことを考えるので、ミュージシャンとしての脳も当然あります。ゲームに使うというだけではない価値も必要ですから。それは僕がやらなければいけないことです。言いかたを変えると、自分のゲームのために音楽を作ってはいますけど、ゲームのためだけに音楽を作っていないんです。あくまで音楽を作っている感覚です。

そこは自分でも曖昧なままでやろうとしているところはあって、「ここは暗いステージだからこういう音楽にしよう」って考えて作ってしまうとつまらないものになるんです。僕は“セレンディピティ”って言葉がとても気に入っていて、偶然を拾い上げていくプロセスから何かが見えてくるのが好きなんです。こっちもビックリしながら作らないとつまらないので。

――では、本作の音楽でも偶然を取り入れた部分があったり?

Baiyon ありますね。あるとき、キュー・ゲームスに観葉植物の手入れをする方が来ていたんです。そのハサミをカチャカチャする音が気に入ってしまって。後で聞いてわかったんですけど、それは日本の剪定ばさみを使われていたので、独特な音がしていたんです。それがおもろしくて、ハサミを貸してもらって、録音した音が実際にリズムになっていたりします。

――それはおもしろいですね。ご自身のインスピレーションのままに作った曲をゲームに当てはめて行く感じですかね。

Baiyon そうです。たぶん「コンセプトが最初からあって曲を作りました」という人がいたら、ほとんど嘘なんじゃないかなと思っています(笑)。音楽ってそんな風に作れないというか、思ったとおりになんて絶対ならないんですよ。だからコントロールしたい人には向いていないと思っています。まあ、作詞してAメロ作って……という人には当てはまらないかもしれませんが、基本僕みたいな音楽をやっている人は、偶然から拾えて、それを楽しめるタイプばかりじゃないかなと。

――興味深いですね。感性に任せて……という感じでしょうか。

Baiyon 音楽をやっていて思うのですが、“キレイで完璧”っていうのは、実際は完璧じゃないということがよくあって、たとえばライブでなにかミスをしたときにこれはライブなんだって実感して喜ぶ人がいるじゃないですか。そういうのをゲームにどうやったら入れられるんだろうというのは、思いとしてひとつあります。僕は『MOTHER』がめちゃくちゃ好きなのですが、あの作品ってゲームの中の人が生きているじゃないですか。あれって、糸井(重里)さんがしゃべっている言葉を横の人が文字で起こしていて、しゃべったことがウケたら採用という基準でシナリオを作っていたらしいんです。それを聞いて、僕も違う形で理屈ではない部分を少し入れられないかなという思いはありますね。

――その理屈じゃない部分というのが、『Eden Obscura』では音楽の部分にあたると?

Baiyon ゲーム中の音楽でもリズムがちょっとズレていたり、ピアノの音でもミスをあえて残したりしています。と言うのも、プログラマーに頼んだらそんなことは絶対にできないじゃないですか。理屈で組まれているものなので。その点、オーディオとかはとくに理屈じゃないものを入れられるんです。

『PixelJunk Eden』のときにも試行錯誤したのですが、絵を描いているときのかすれ具合って、ゲームには入れられない。そこで、墨汁で実際に描いたものをスキャンして植物としてデザインして実装しました。またそれに加えて、『Eden Obscura』では、その現時点で出した答えとして、目の前にあるものを使うという偶然性として、カメラ機能を使いました。ハプニングアートみたいな感覚に近いと思いますね。

――昨年のBitSummitで発表された『Eden Obscura』ですが、開発期間はBaiyonさんとしては大変でしたか。それとも楽しかったですか?

Baiyon 会社としてもモバイルを本格的に展開するのが初めてだったので、新しいチャレンジはけっこうありました。とにかく手探りで、どういう風な位置づけで出したらいいんだろうという話はずっとしていましたね。僕としても今回は、『PixelJunk Eden』のときの、外部のアートサウンドディレクターという関わりかたではなくて、キュー・ゲームスのクリエイティブプロデューサーという立ち位置でもあるので、「このアプリの売りかたをどうするかによって、キュー・ゲームスがどう後に繋がっていくか」というところまで考えないといけない。たとえば、『PixelJunk Monsters』とも少し違うタイプのゲームじゃないですか。そういう意味で、僕は出すだけではない価値というものがどこにあるのかということはつねに考えたいと思っていて、もちろんそれはキュー・ゲームスのためにもなると思っています。

――つまり、『Eden Obscura』は、キュー・ゲームスにどのような価値をもたらすと想定されているのですか?

Baiyon ゲームって理屈で成り立っていますけど、逆に僕は理屈じゃないものを取り入れようとしていて、できあがったこのアプリは、まさに“間”をさまよっているような不思議なコンテンツだと思うんです。作っている会社がキュー・ゲームスなので、そこがおもしろいなと。たぶん、メタ視点が何周も周っていると思うので。でも全体を俯瞰してみると、こういうものは多様性という意味でも大切だと思います。

――本作はフリー・トゥ・プレイとのことですが、あえて基本プレイ無料にした理由は?

Baiyon 社内でいろいろと話し合って決めました。これだけ特殊なアプリなので、「入り口は広くしておきたい」というのが大きかったですね。僕がカメラのアイデアを思いつかなくて『PixelJunk Eden』のモバイル版ということであれば、売り切り型という案もあったかもしれないです。ただ、もっと広い層にアプローチできる感触があったのでフリー・トゥ・プレイで出すことにしました。課金要素もありますが、ダウンロードコンテンツ的な、押し付けないような感じになっています。