2018年5月12日(土)、13日(日)に、京都市勧業館みやこめっせにて開催されたインディーゲームの祭典、BitSummit Volume 6。2日めのメインステージでは、“アニメーションからゲームへ つながりあうインディ・シーン”と銘打ったステージが行われ、アニメーション作家とインディーゲームとの親和性についての話題が取り上げられた。ステージにはニューディアー代表で、新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバルのディレクターも務める土居伸彰氏が登壇した。本記事ではそのステージの模様をお伝えしていこう。

アニメーションとインディーゲームの可能性

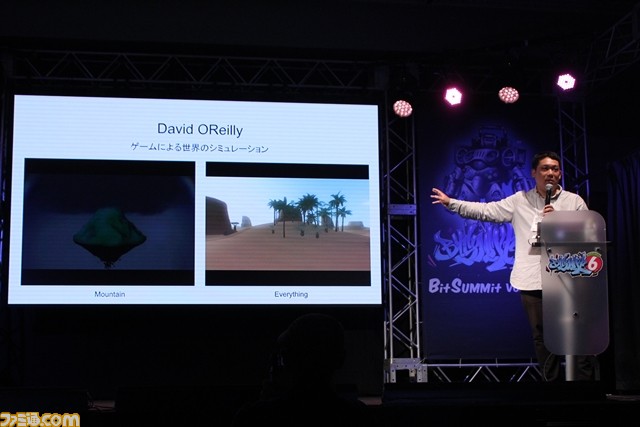

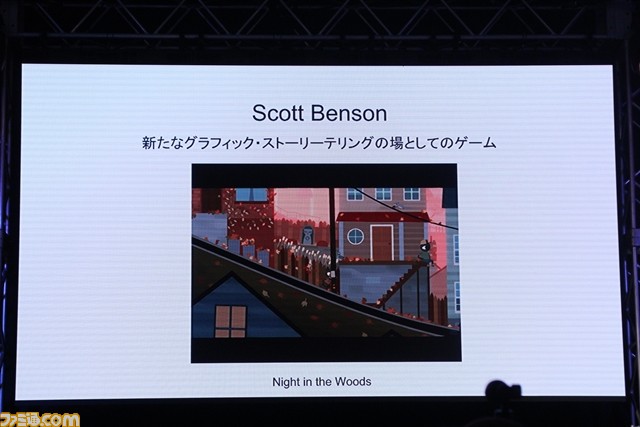

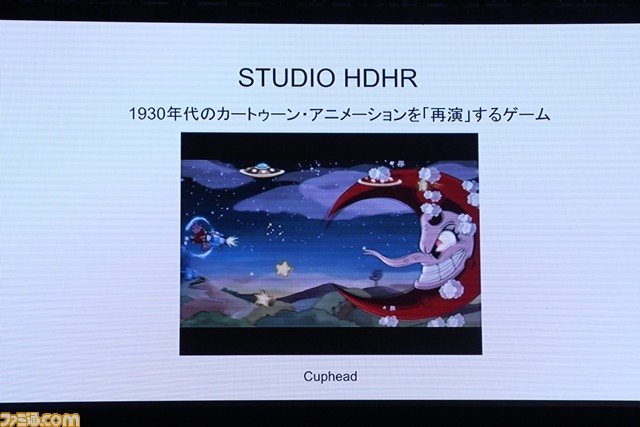

所属しているニューディアーでは、海外の長編アニメーションを日本へ配給する事業を行っているという土居氏は、まず「海外のアニメがゲームとして発表する例が増えてきている」と説明。3Dアニメーション映像クリエイターのDavid OReilly氏の『Everything』や、アニメーション作家であるScott Benson氏がSNSで知り合ったプログラマーとともに制作した『Night in the woods』、そして大ヒットした1930年代のカートゥーン・アニメーションを作り直してゲームにした『Cuphead』などを例にあげて、ゲームがアニメーション作家にとって新たな表現の場になっていることを話した。

そんなアニメーションとゲームのコラボレーションには、利点として個人作家が作り出す独特な世界観は映像よりもゲームとして体験するほうが伝わりやすいという反面、ゲームを作る工程でプログラムを組まなければいけないところが大きな壁となっているそうだ。

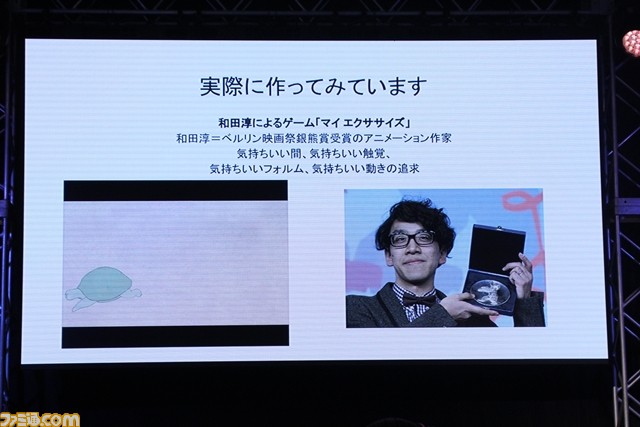

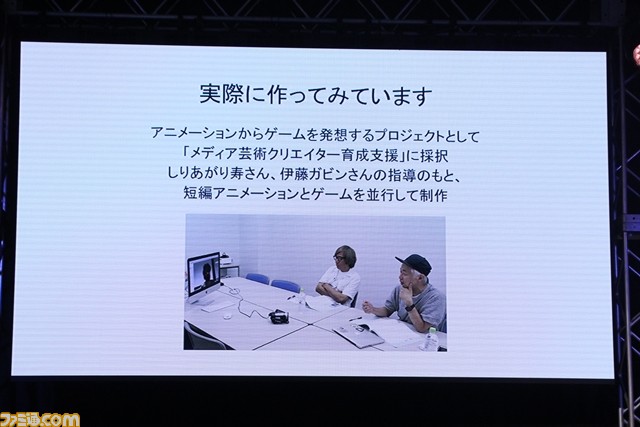

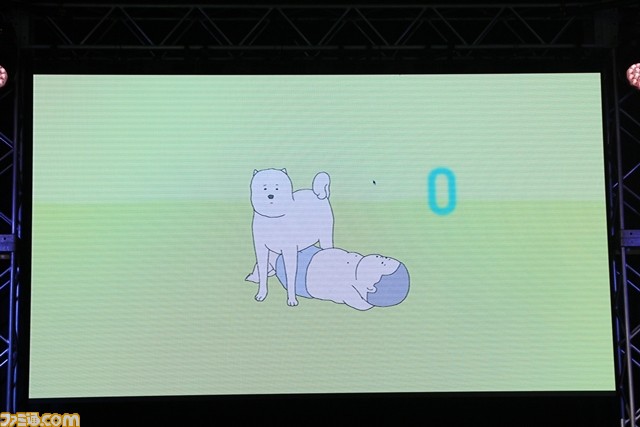

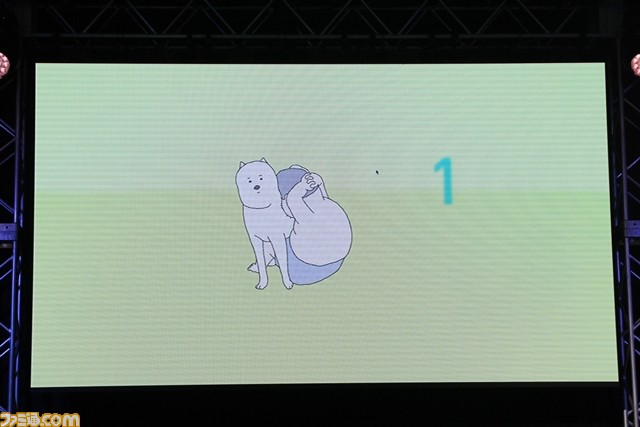

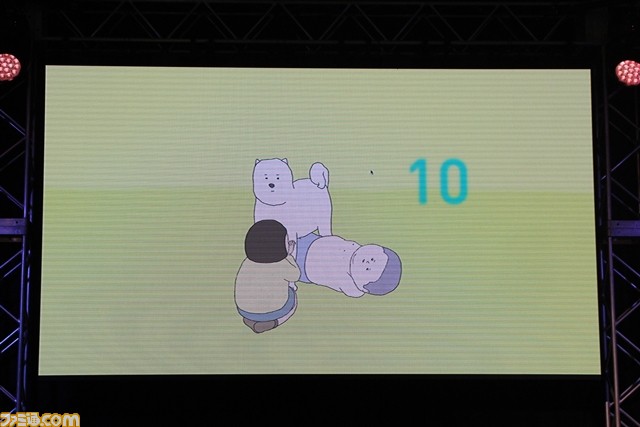

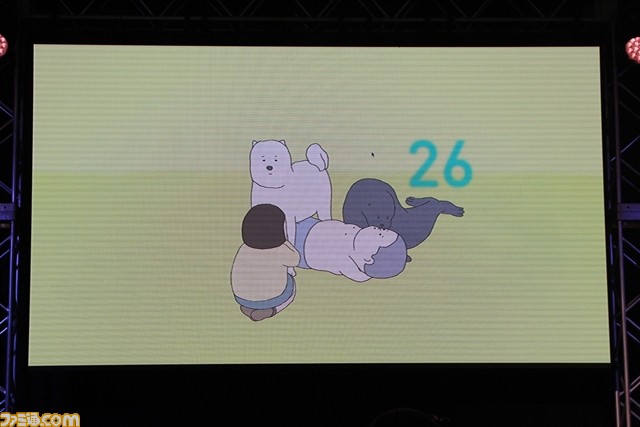

日本でこのような例が少ないのも、アニメーションとインディーゲームの親和性が認知されていないという点と、日本にプログラマーが少ない点だと土居氏は推測し、「もっと(アニメーション作家とゲームクリエイターの)繋がりが増えれば、そういう作品も増えるはず」と考えを語った。プレゼンの最後には、土居氏が現在アニメーション作家とともにゲームを作る取り組みを行っている作品が紹介され、ベルリン映画祭銀熊賞を受賞したアニメーション作家の和田淳氏といっしょに制作している『マイエクササイズ』を披露した。

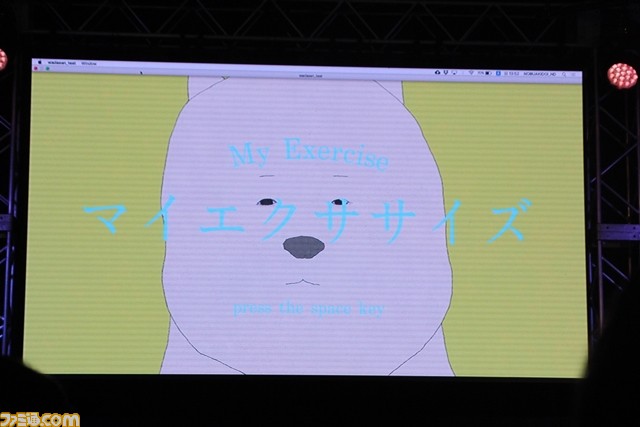

和田氏の映像が持つ気持ちのよい間や触覚、気持ちのいい動きという作家性を活かした作品という『マイエクササイズ』は、ボタンを押すとキャラクターが腹筋をするだけというから内容自体は相当シンプルだ。しかし、キャラクターが腹筋すると、犬の柔らかい毛並みの胴体に顔を埋めたり、何回か腹筋すると女の子が拍手して応援してくれるようになったりする。さらに押しているとほかの動物がでてきたりと、映像としての気持ちよさや、ボタンを押すことで何かが得られるというゲーム的な体験をできる作品となっていた。

この土居氏の例のように、日本のアニメーション作家とクリエイターが更に密接になれば、世界を驚かせる作品がさらに生まれていくのではないかと期待が湧いたプレゼンとなった。