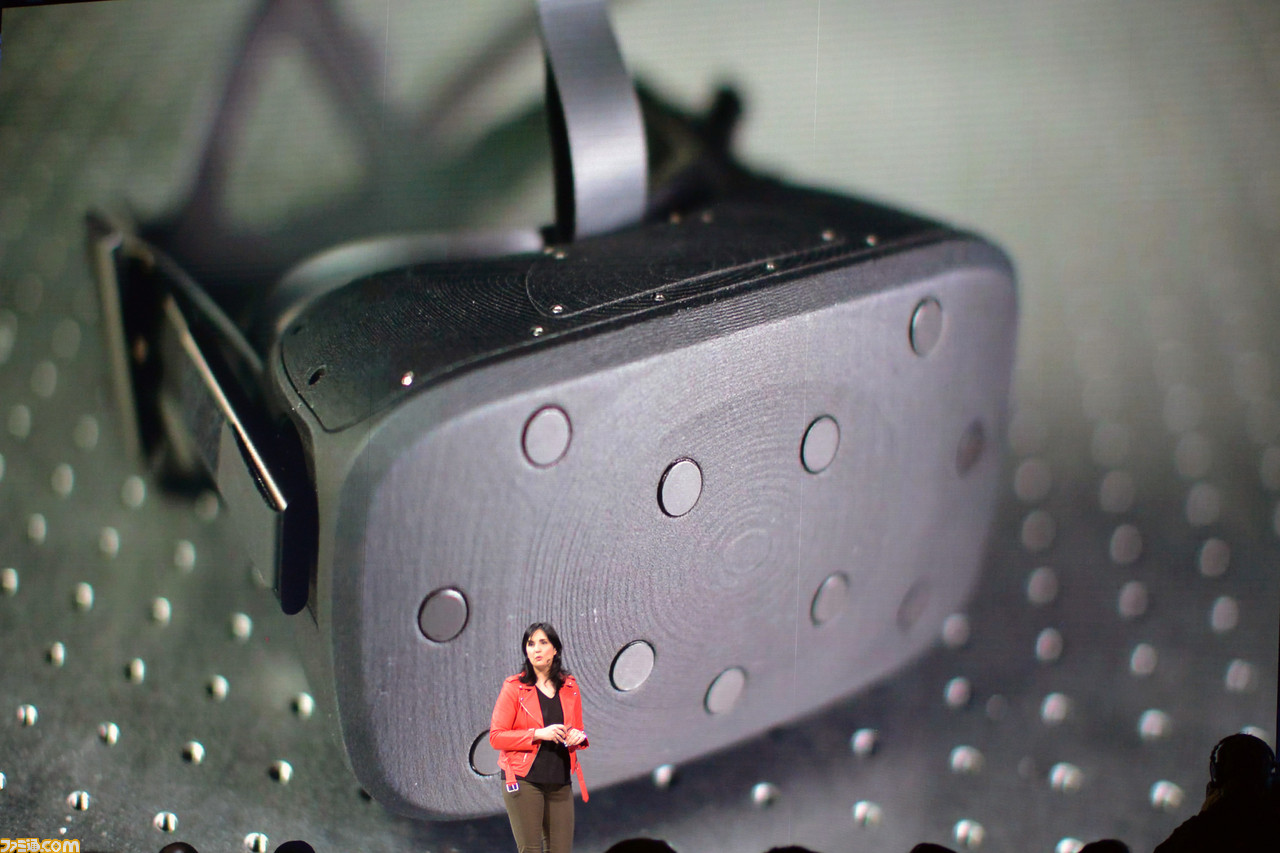

カリフォルニア州サンノゼで開催中のフェイスブックの技術カンファレンス“F8”で、Oculus VRによるVRヘッドマウントディスプレイの新プロトタイプ“Half Dome”(ハーフドーム)など最新の研究成果が明かされた。

ハイエンドPCや対応スマートフォンなしに単体動作するOculus Goの発売開始がアナウンスされた初日に引き続き、2日目の基調講演では未来に向けた各種取り組みが紹介された。その中で大きなトピックとして扱われていたのがVR分野だ。

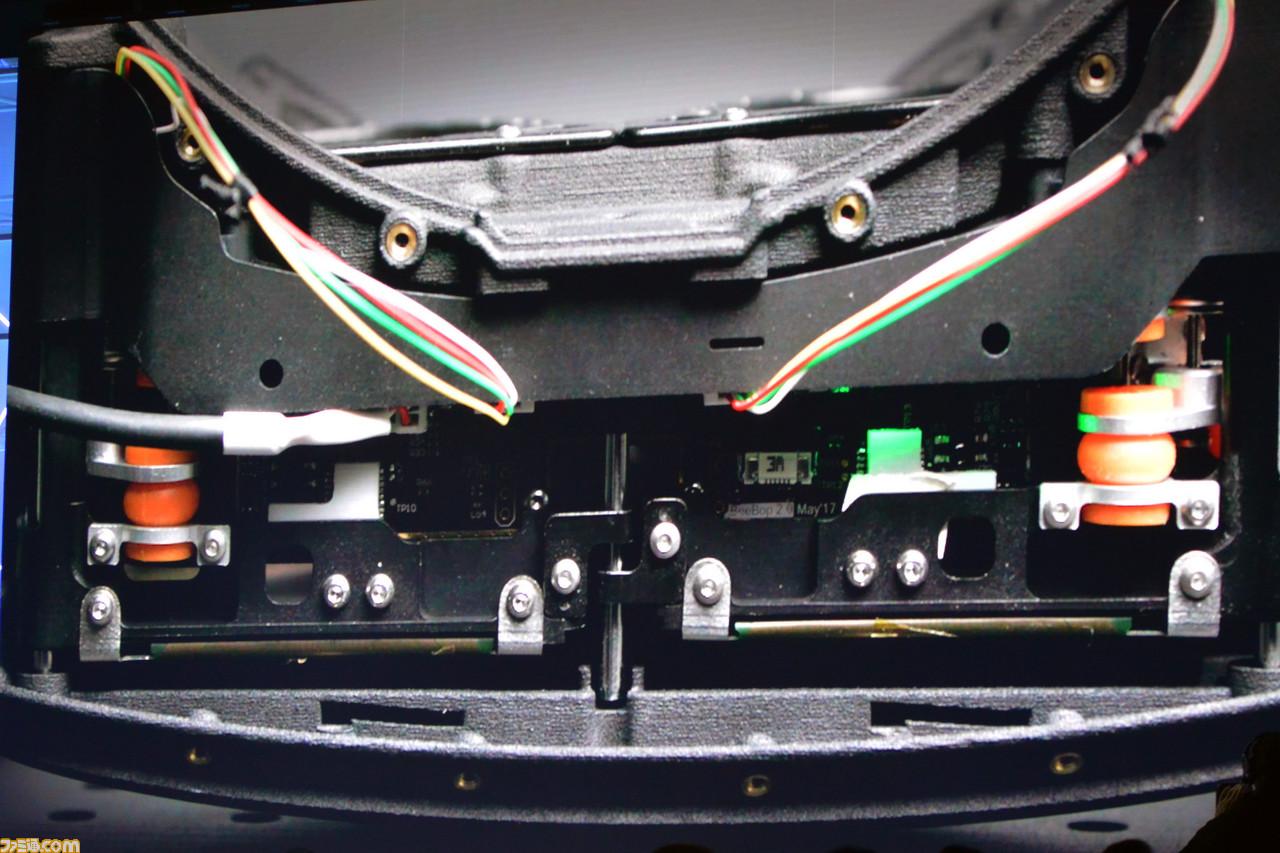

新プロトタイプの“ハーフドーム”は、Oculus VRのフラッグシップモデルであるRiftに似た形状でありながら、視野角が140度あり、可変焦点機構を備える。

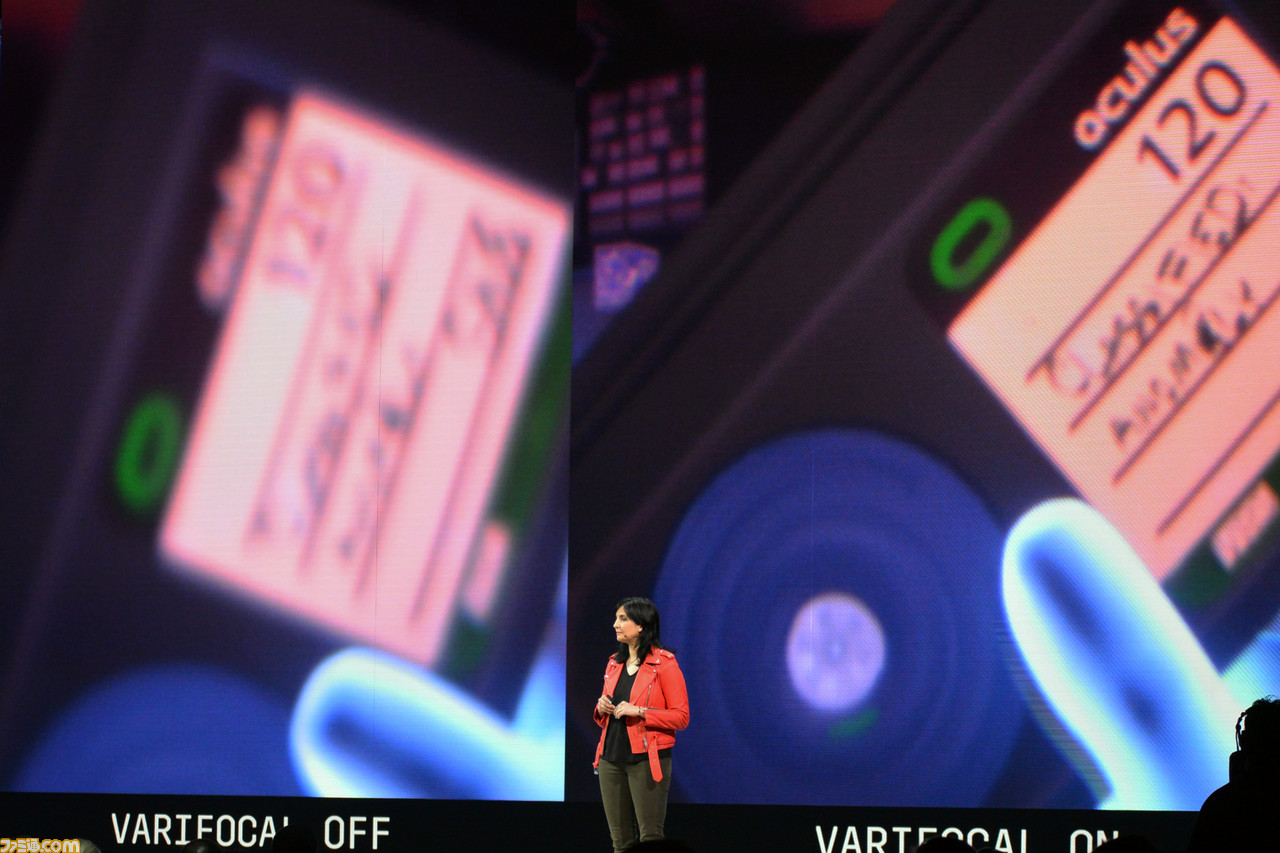

これにより、これまで焦点を(VR空間内で)2メートル先に固定していたものを、アイトラッキングにより使用者の注視点に合わせてフォーカスを変えるということが可能になる。「手に取った物に注視してそこに書かれている文字を読む」といった動作が、より現実空間で物を見るのに近い形で行えるようになるのだ。

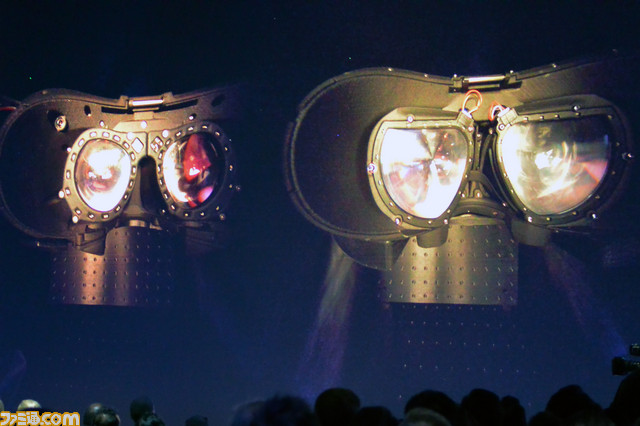

また、視野角向上の点では、レンズ形状も変化しており、水平方向もさることながら、特に垂直方向に大きく伸びている感じ。これまで以上に、表示部分の“フチ”を実感することが減るはずだ。

ちなみにハーフドームという名前は、カリフォルニアにまつわる地名などを採用してきたこれまでのネーミング規則通り、ヨセミテ公園内の花崗岩ドームが元ネタとなっている。

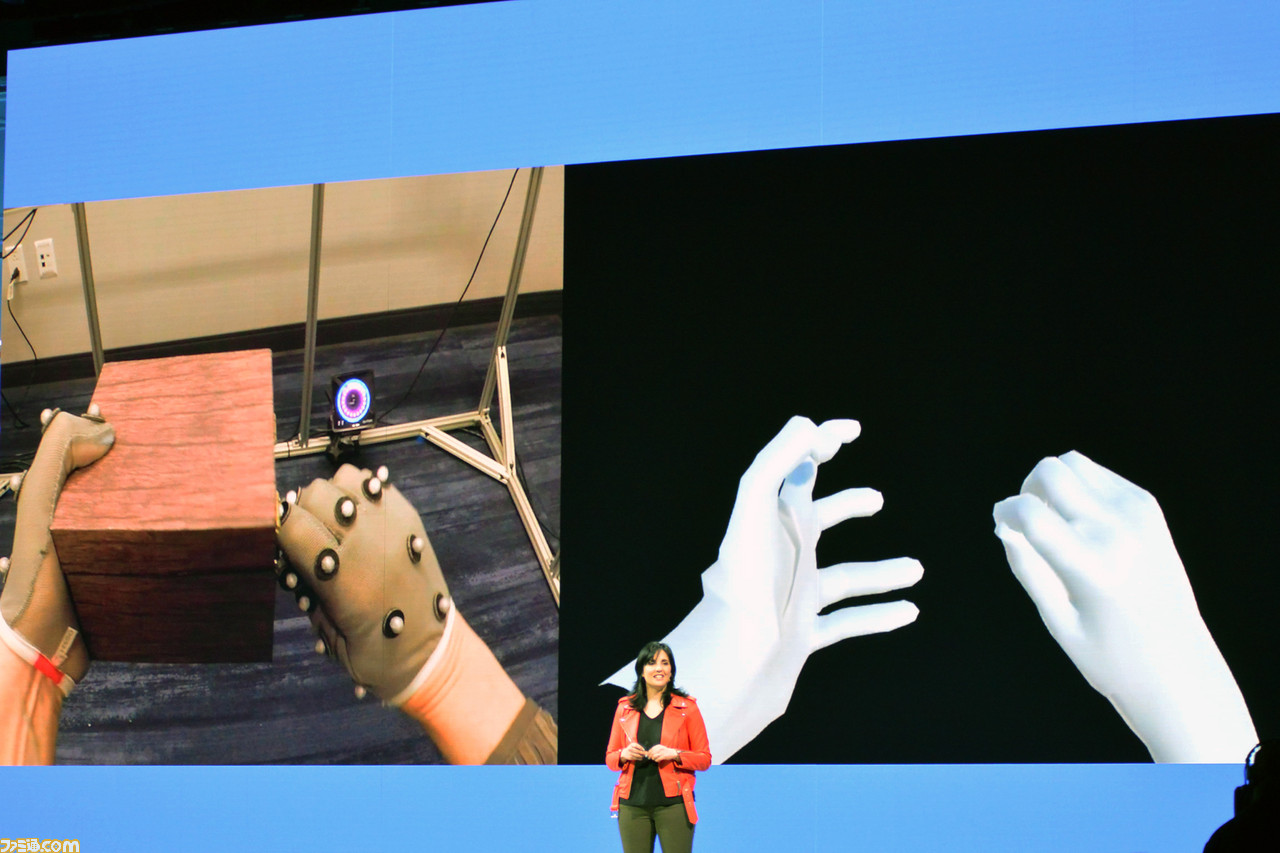

また別の研究成果では、VR空間に使用者自身の“手”を持ち込む方法を模索。Riftでは専用コントローラー“Touch”を通じて位置の検出と各種ボタンやセンサーを通じたインタラクションの模倣を行っているが、実際に指の1本1本を認識しているわけではない。

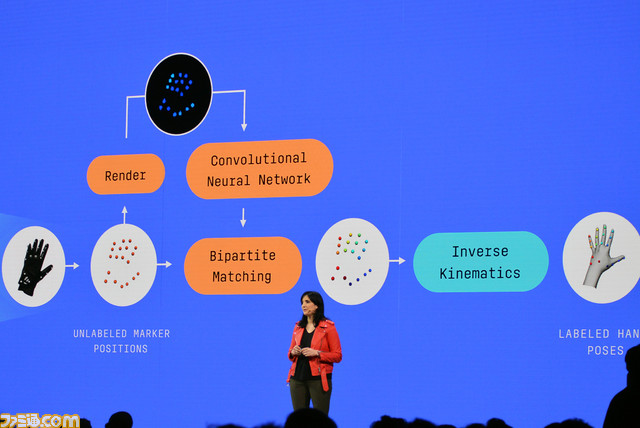

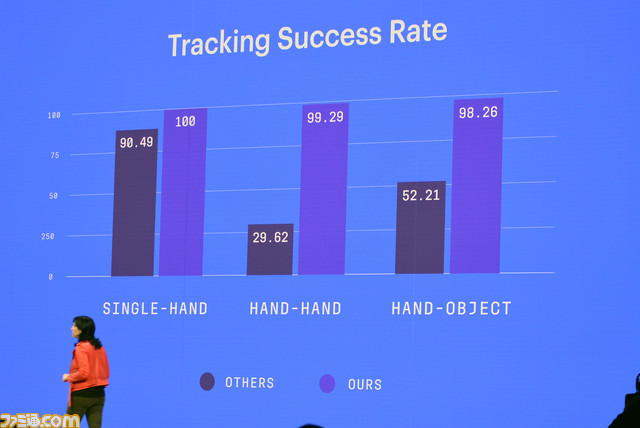

これに対してハンドトラッキングのプロトタイプでは、検出用のマーカー付きのグローブを通じて手や指の動きを検出する方法を採用。カメラで捉えたグローブのマーカーから、AIの学習内容に基づいて手の状態を判断する(ディープマーカーラベリングと呼ばれている)。これにより、従来の方法よりもより正確なトラッキングが可能になるという。

AI学習はそれ以外の部分でも活用されており、写真からアバターを作ったり、さらにさまざまな言語の自然なリップシンクに対応させるといった研究も。

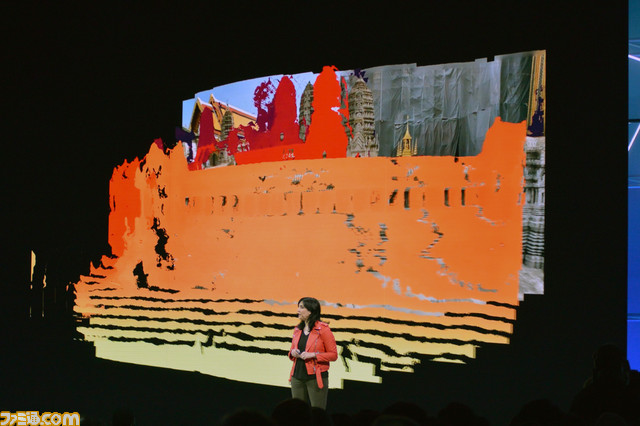

一方、初日の基調講演では、写真や動画から部屋を粒状のドットによる3D空間に再構成し、その中に家族写真などを配置するというデモが示されていた。こうした“フォトグラメトリー”と呼ばれる技術についても研究を進めているようだ。

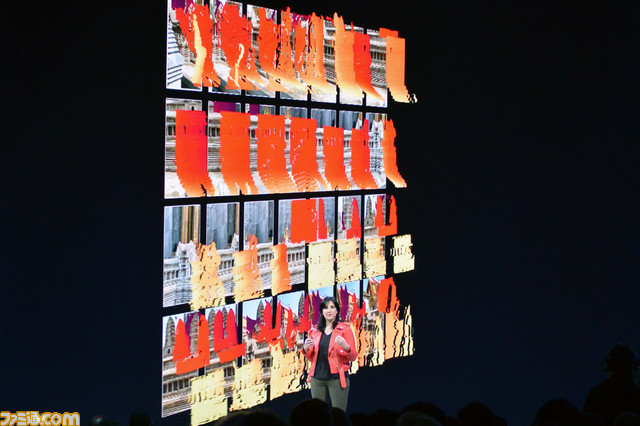

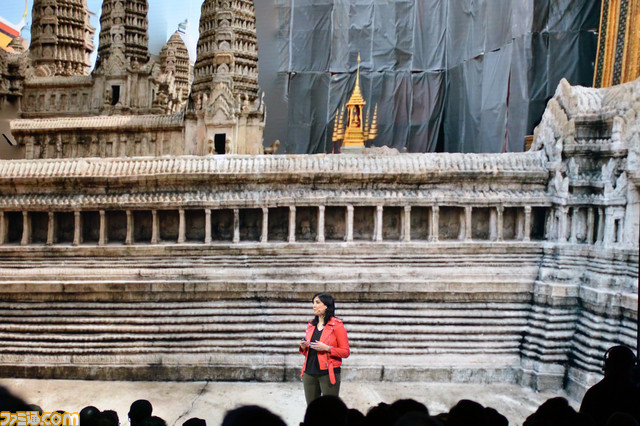

2日目の基調講演で示されたのは、デュアルカメラ搭載のスマートフォンによって撮影された深度情報つきの写真群をつなぎ合わせて、パノラマ状の大きな3D空間を構成するというデモ。こうした空間を、VRで訪れることも検討されているという。

さらにその延長上にあるものとして示された映像では、実際に撮影された映像と、3Dで再構成された映像を並べて、どちらが本物か来場者に聞いてみるという実験を敢行。しかし、本物側に撮影者の影や足が一瞬映っていた以外は、ほとんど違いがわからず。

この映像では、(通常はスキャンが難しいらしい)室内の鏡まで正確に取り込まれていたのだが、これは物体の表面認識を正確に行う技術により可能になっているとのこと。こうした研究により、近い将来、思い出の場所をVRで再訪するということがより身近になるのかもしれない。