一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)は、2018年4月3日、会員企業のオンラインゲーム事業活動を支援するための“オンラインゲーム・マーケティングセミナー”を都内で開催した。本セミナーでは、『ネット炎上の研究』、『ソーシャルゲームのビジネスモデル』(いずれも勁草書房)の共同著者であり、スマートフォンオンラインゲームを経済的観点から分析・研究を行っている田中辰雄氏(慶応大学准教授)と山口真一氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター講師)を招いての講演が行われた。

田中辰雄氏の講演

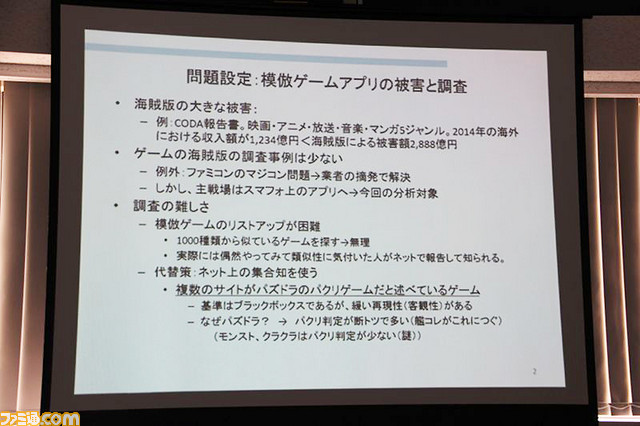

模倣ゲームアプリの被害と調査

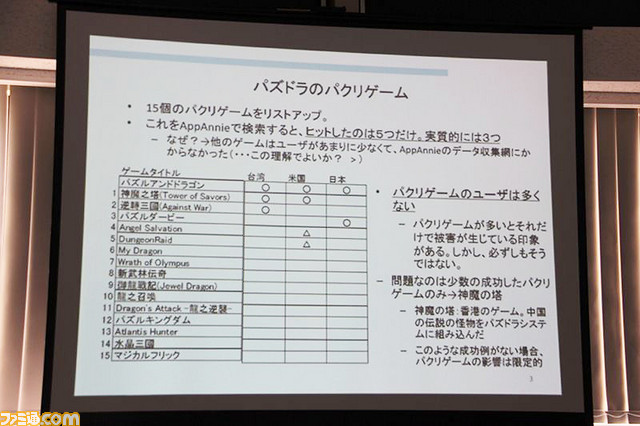

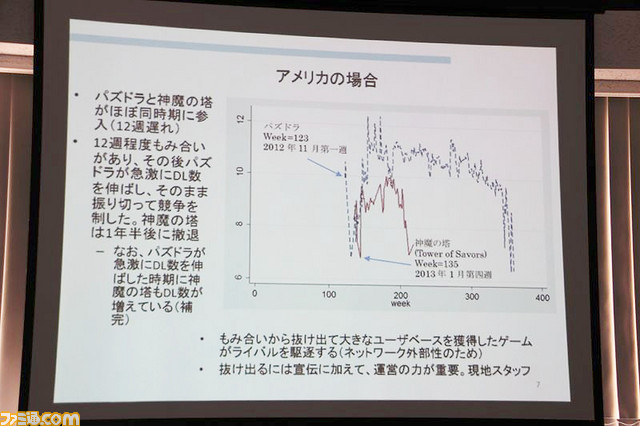

今回取り上げられたのは、スマートフォンゲームアプリの模倣タイトルについて。模倣ゲームのリストアップで実際の類似性を検証しリストアップすることは不可能ということで、ネット上の集合知を使うことで、『パズル&ドラゴンズ』を例にとってのリポートとなった。日本、台湾、北米でApp annieのダウンロード数、売上データを基に検証した結果、模倣ゲームは顧客を獲得できず消えていっており、大半のゲームには影響はないとした。

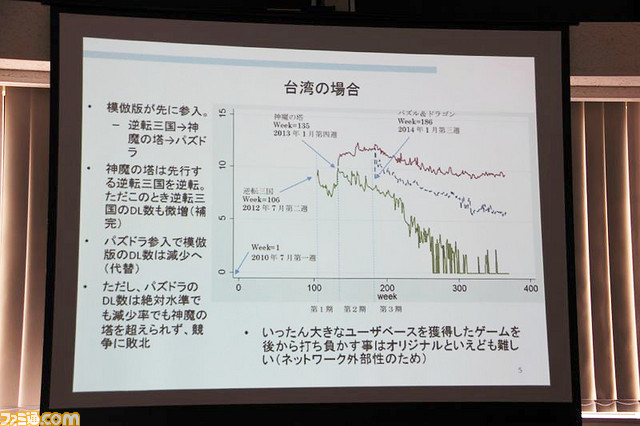

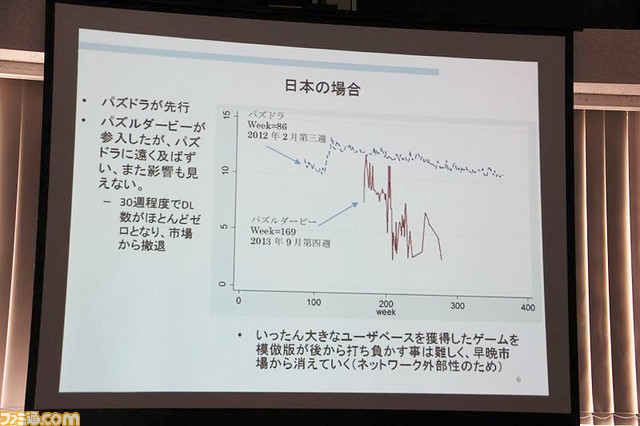

対策としては、世界で売れそうだと思ったら、模倣版より早くリリースしてシェアを取ることが最善ということだった。これには各リージョン向けに適切なローカライズ(テキストのみならず現地で受け入れられやすいビジュアルなども含む)を行い、運営や宣伝の力が必要とまとめた。これは、北米では12週差で『パズル&ドラゴンズ』が先行し、もみ合いの状況から抜け出すことに成功し、台湾においては模倣アプリが先にシェアを取ってしまい、ひっくり返すことができなかったことからの教訓と言えるだろう。

また、政策としてできることとして、とくに中~小規模企業に対するローカライズ支援策(翻訳支援や現地提携企業情報の提供など)を挙げた。

ただ、この項は、アイデアが共通しているだけでは著作権による保護を受けることはできず、ある地域(仮にAとする)で最初にサービスインしたタイトル(仮に1とする)がいわゆる“元祖”と受け取られ、他地域(Bとする)でそのタイトル(1)より先にサービスインしたタイトル(仮に2とする)であっても、Aに後から2が参入した場合、どれを“元祖”、どれを“模倣”と捉えるか、あからさまにデータをコピーしている場合でもないかぎり、定義付けが難しい問題ではないかと感じられた。

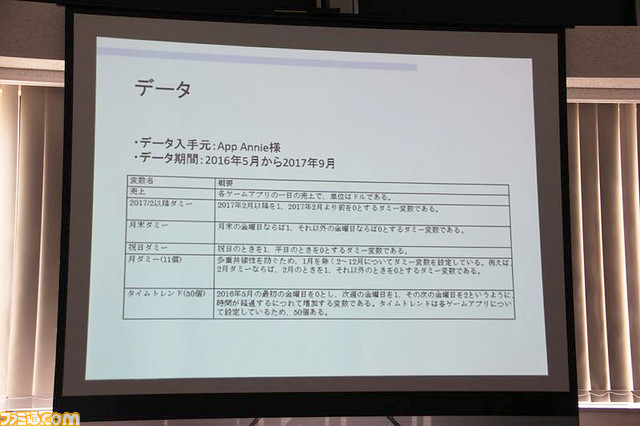

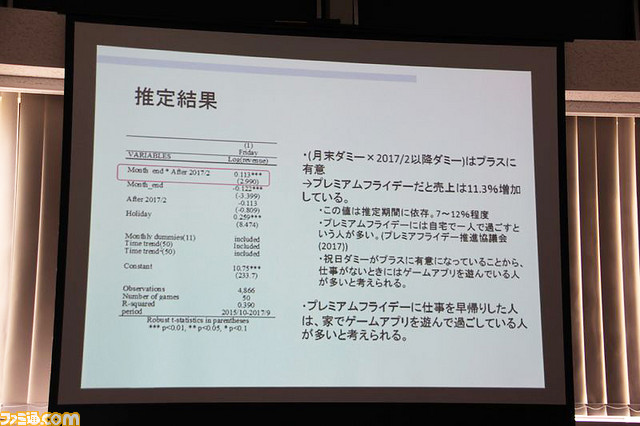

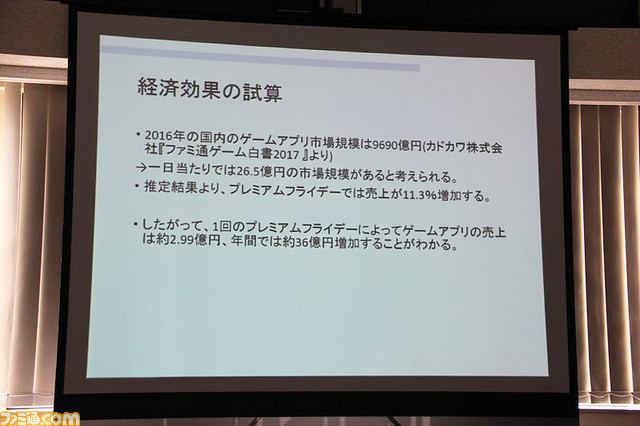

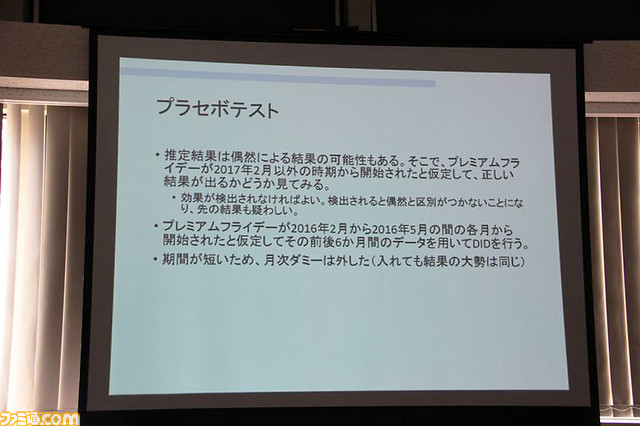

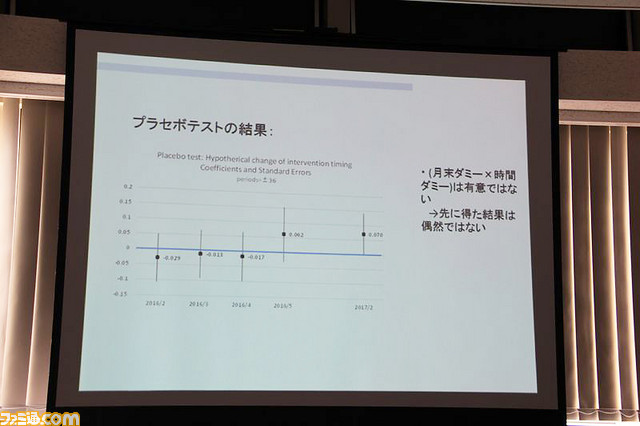

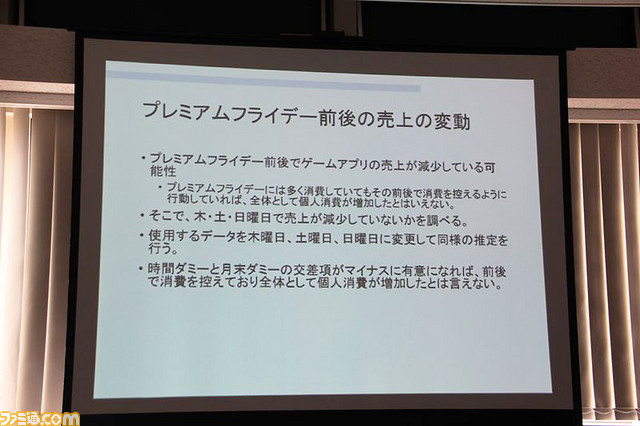

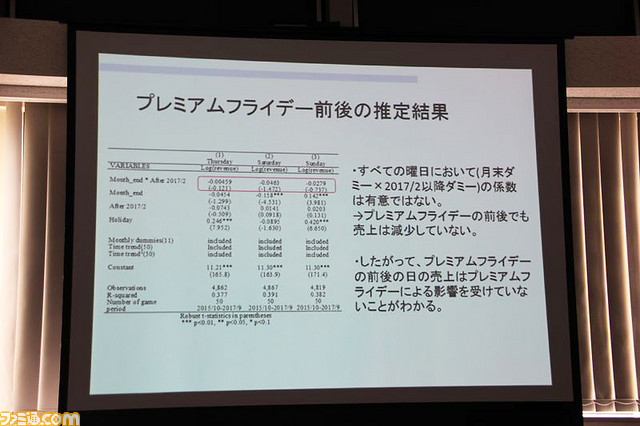

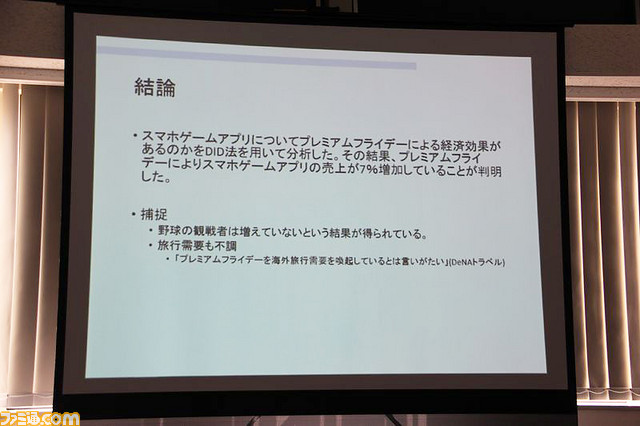

プレミアムフライデーによる経済効果の測定

2017年2月よりスタートしたプレミアムフライデーの効果がスマートフォンゲームアプリ業界でどのように現れているのかを検証した。ランキング上位50タイトルを対象に測定した結果、プレミアムフライデー実施後、売り上げの増加がみられた。野球の観戦者や旅行需要での効果はみられていないが、会社を退社した後、家や外でスマートフォンゲームアプリを遊ぶユーザーが増えたということになる。

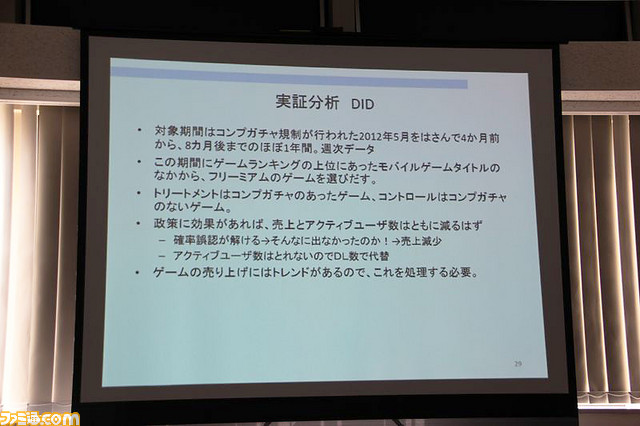

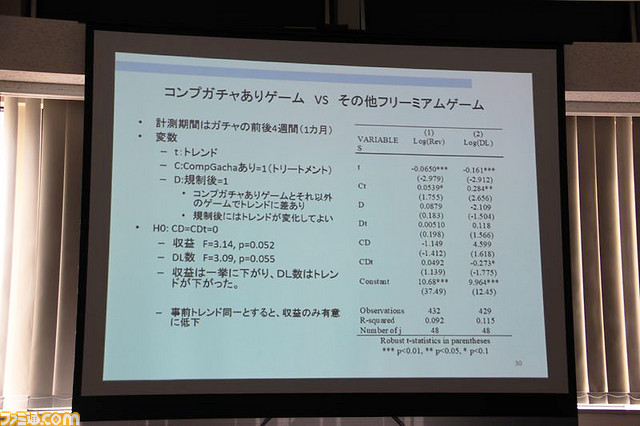

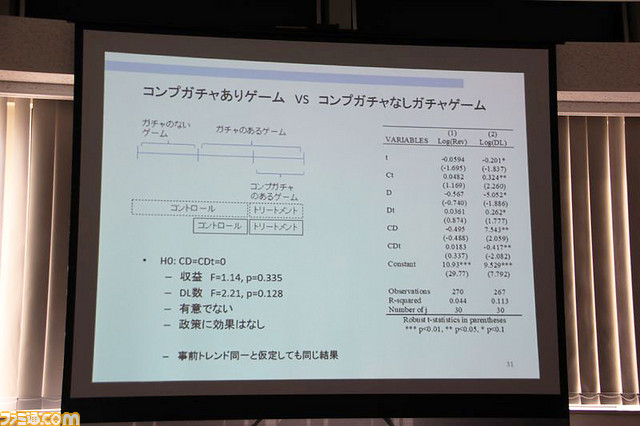

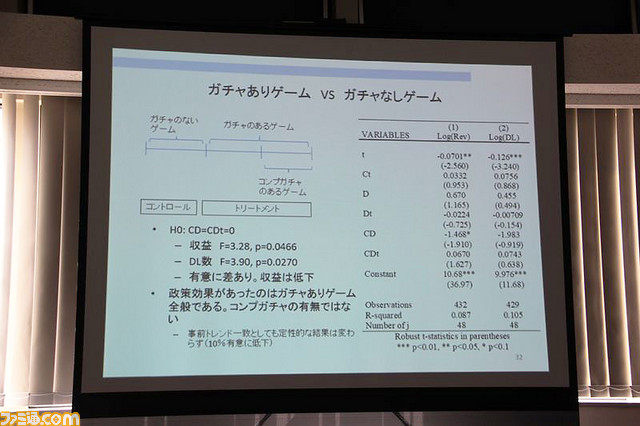

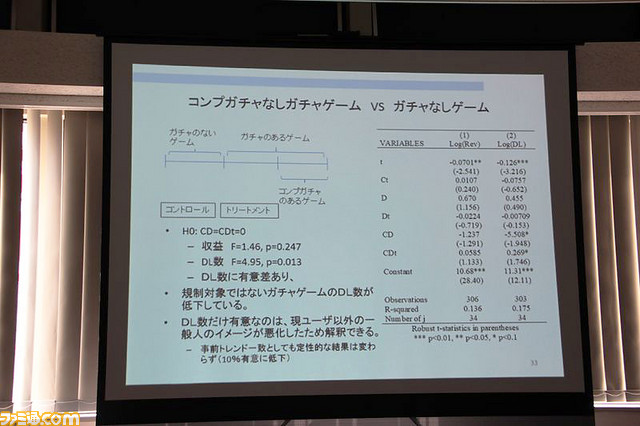

コンプガチャ規制の政策評価

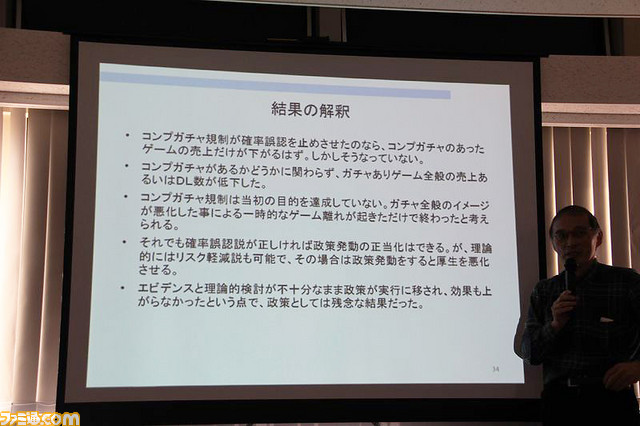

消費者庁の見解による景品表示法の“絵合わせ”にあたるとして、2012年5月に実質禁止されたいわゆる“コンプガチャ(コンプリートガチャ)”。この政策がどのように効果が及んだかを検証したもの。

フリーミアムゲームの中で、コンプガチャを実施していたゲーム、通常のガチャを実施していたゲーム、ガチャのないゲームと売り上げとダウンロード数を検証していった結果、コンプガチャの実施/非実施を問わず、ガチャを実施していたゲームの売り上げ/ダウンロード数ともに低下したという結果となった。政策はコンプガチャのみに作用することが望ましかったが、結果はガチャ全般のイメージが悪化し、一時的なゲーム離れを起こしたのみで終わったと考えられるという結果となった。

山口真一氏の講演

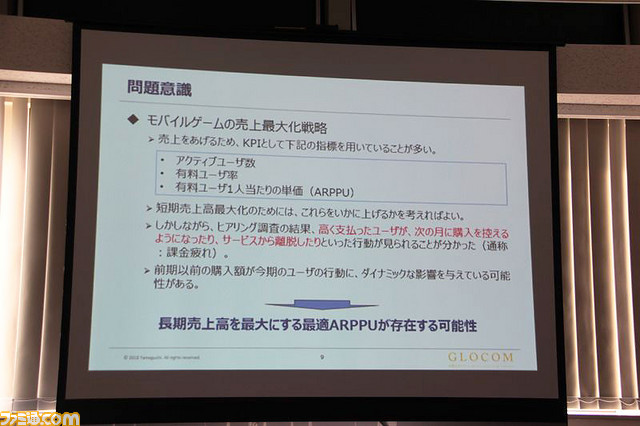

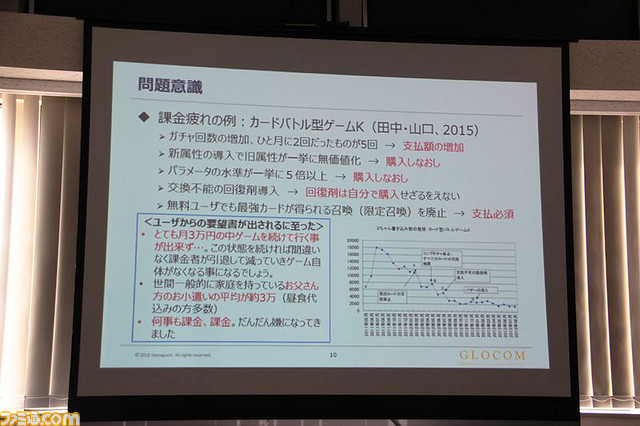

“課金疲れ”の検証:モバイルゲームにおいて、長期に売り上げを最大化する最適APPUはいくらか?

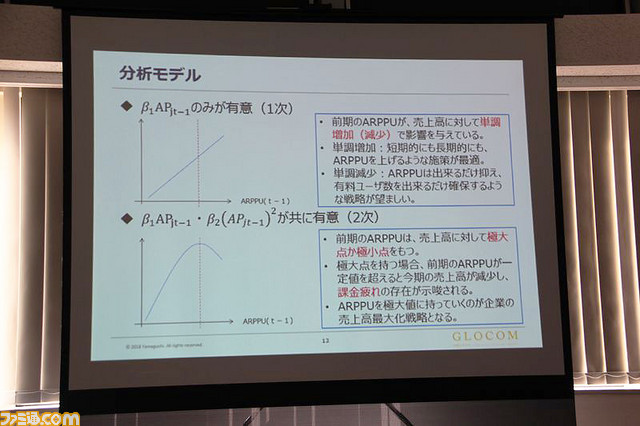

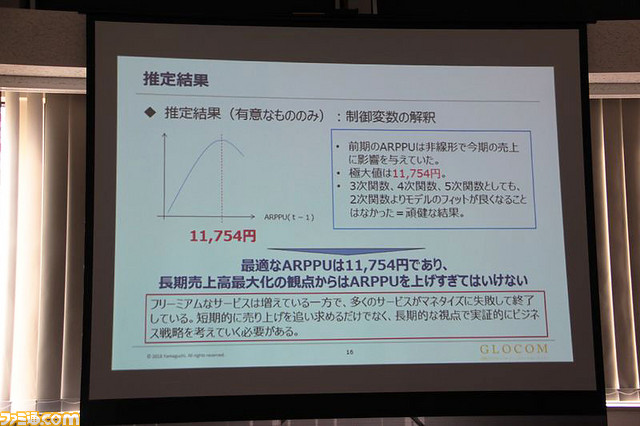

モバイルゲームにおいて、KPI(Key Performance Indicators=目標を達成するための施策がうまくいっているかを確認するための指標)として、“アクティブユーザー数(AU)”、“有料ユーザー数”、“有料ユーザーひとり当たりの単価(ARPPU)”を用いていることが多い。短期の売上高を最大化するには、これらをいかに上げるかを考えればいいが、ヒアリング調査によると、高額を支払ったユーザーがつぎの月に購入を控えるようになったり、サービス自体から離脱するといった行動=“課金疲れ”がみられることがわかった。これを踏まえた、長期売上高を最大にする最適ARPPUが存在するのではないかという検証が行われた。

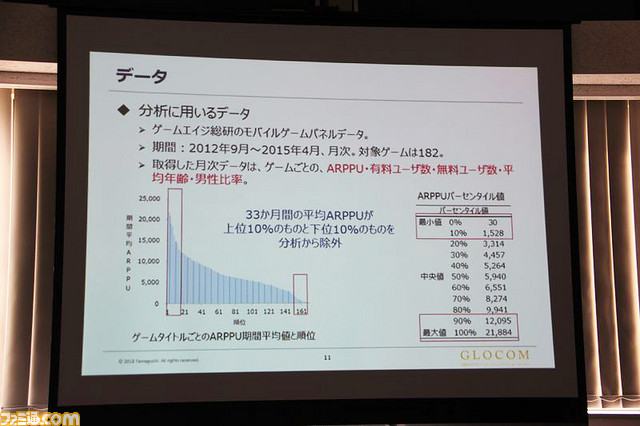

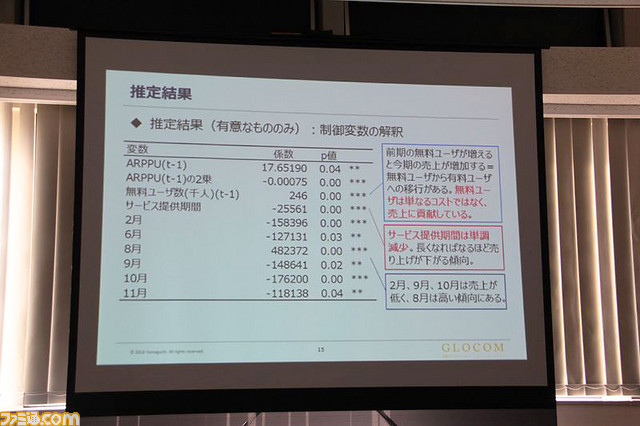

2012年9月~2015年4月の182のゲームを対象に得られたパネルデータを分析に用いた結果、前期の消費者支払い行動の集計であるARPPUが売り上げに影響を与えているということがわかったほか、前期の無料ユーザーが増えると今期の売り上げが増加する=有料ユーザーへの移行がみられるため、単なるコストではなく売り上げに貢献していることや、サービスが長期化すると売り上げは下がっていくこと、2月、9月、10月は売り上げが低く、8月が高い(=夏休み需要?)といったデータがみられた。また、ARPPUが11754円を超えると売り上げは逆に下がっていく=“課金疲れ”が見られる結果となった。長期売上高最大化のためには、短期的に売り上げを追い求めるだけでなく、ARPPUを上げすぎない戦略を考える必要があるという結論となった。

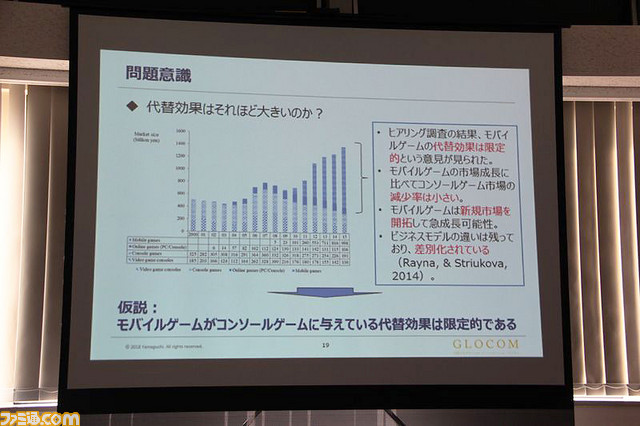

モバイルゲームがコンソールゲームに与えている代替効果は大きいのか?

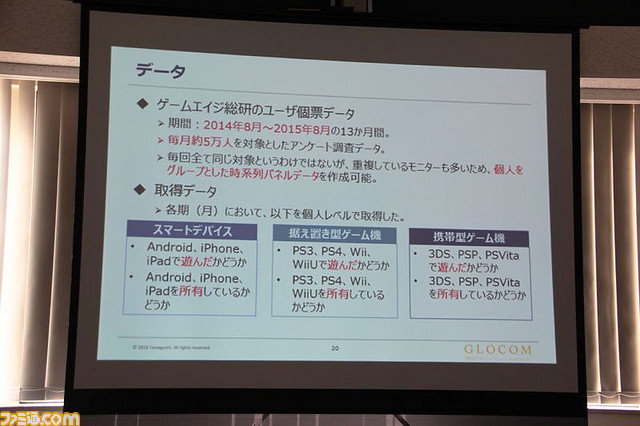

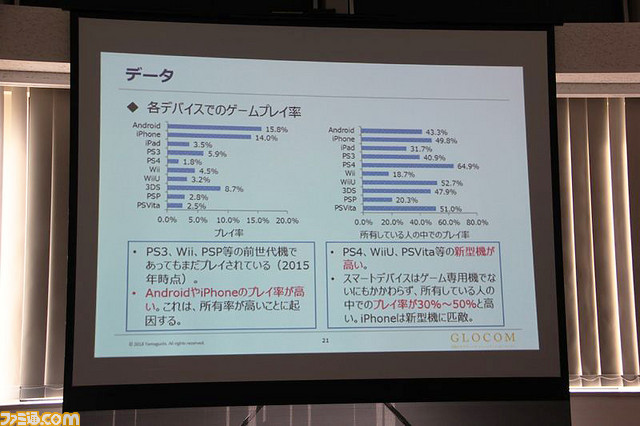

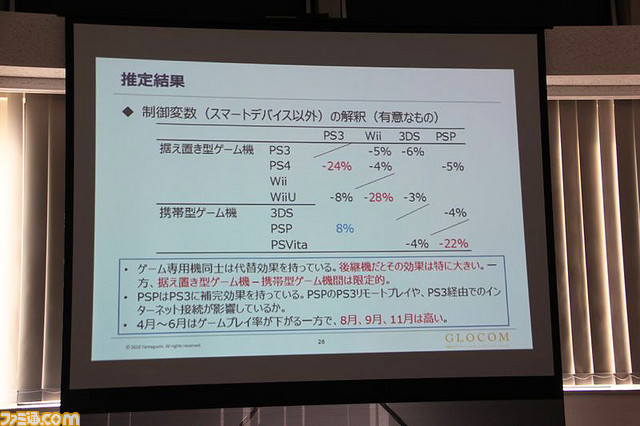

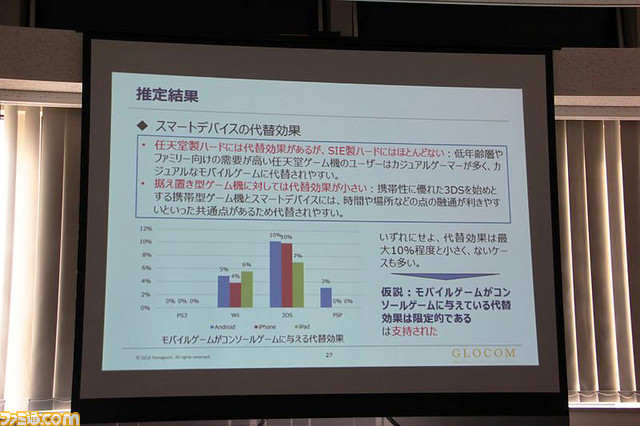

モバイルゲームの台頭がコンソールゲームを代替し、パラダイムシフトが起きているというが、その効果はどれぐらい大きいのかを検証。ゲームエイジ総研の2014年8月~2015年8月に行われた50000人のアンケート調査データを用いており、据え置き機ではプレイステーション3、Wii、PSP、ニンテンドー3DSをメインとした分析を行った。

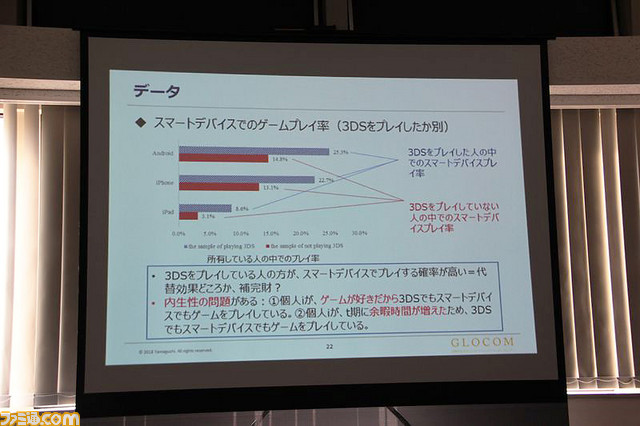

PS3→PS4、Wii→Wii U、PSP→プレイステーション Vitaといったゲーム専用機の後継機では代替効果が大きく、携帯ゲーム機と据え置き型ゲーム機での効果は限定的であることが改めて明らかになったほか、スマートデバイスの代替効果については、任天堂ハードと、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのハードではユーザー層の違いから代替効果に違いが出た。さらに、据え置き型ゲーム機と携帯型ゲーム機では効果の違いがあることが明らかになったが、いずれにしろ代替効果は10%程度と小さく、限定的であるとの検証結果となった。

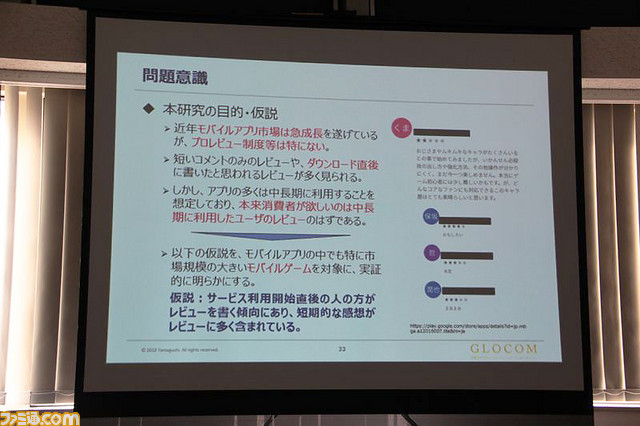

モバイルゲームプラットフォームにおけるレビューは中長期利用ユーザーの意見が反映されたものなのか?

App StoreやGoogle Playなど、モバイルゲームにおけるダウンロードサービスにおけるレビュー。ポジティブなレビューは売り上げを増加させ、マーケティングにおいても口コミの評価は高い。ただ、モバイルゲームにおいても、短いコメントのレビューやダウンロード直後に書いたと思われるレビューが多くみられ氾濫している。本来消費者が求めている“中長期利用したユーザーのレビュー”が見つけにくい状態になり、レビューの信頼性や価値判断には“誰が投稿しているのか”が重要であることから、今回の検証が行われた。

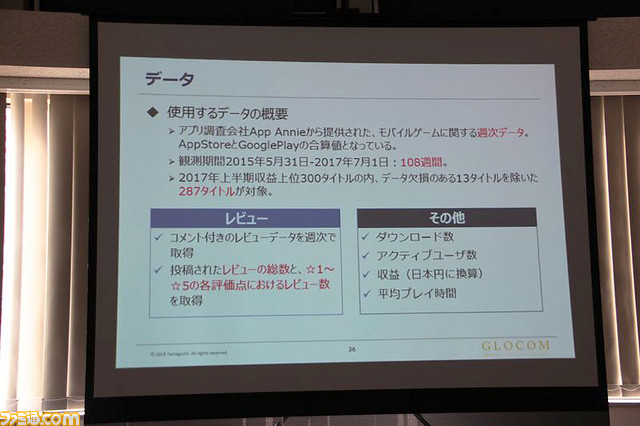

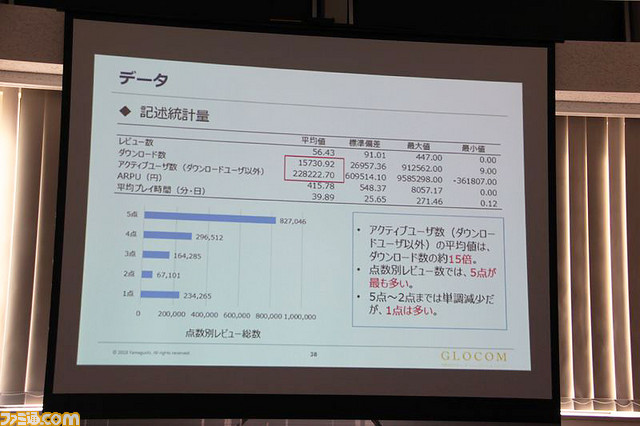

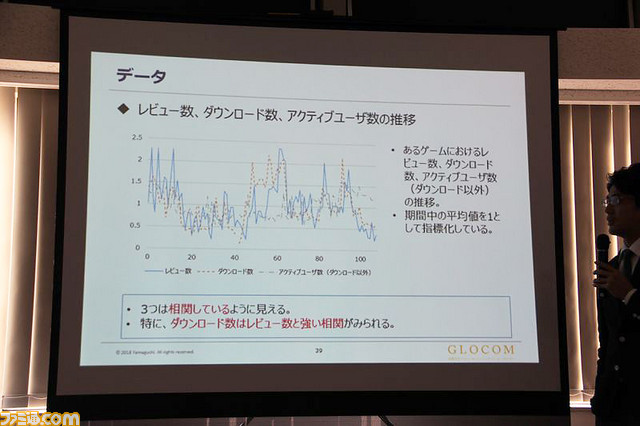

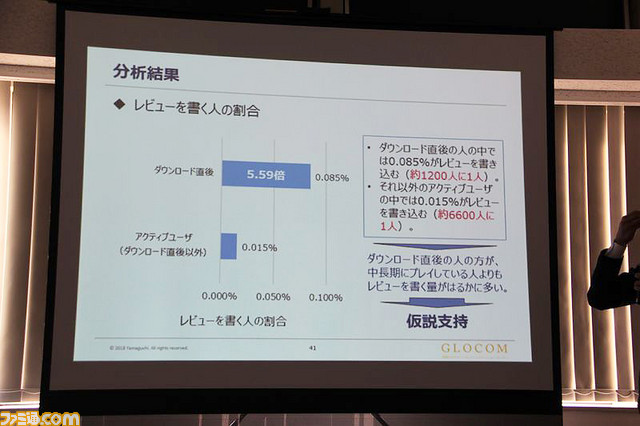

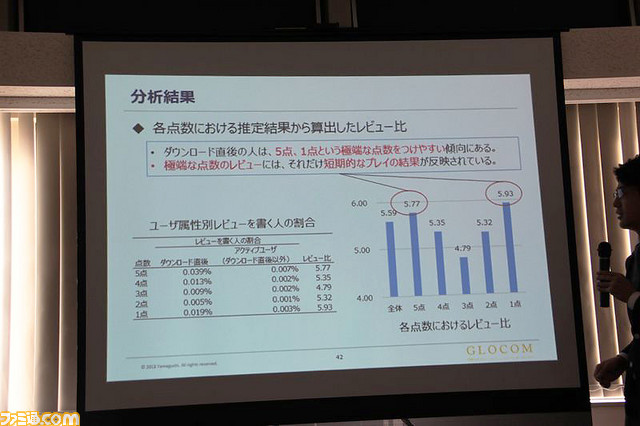

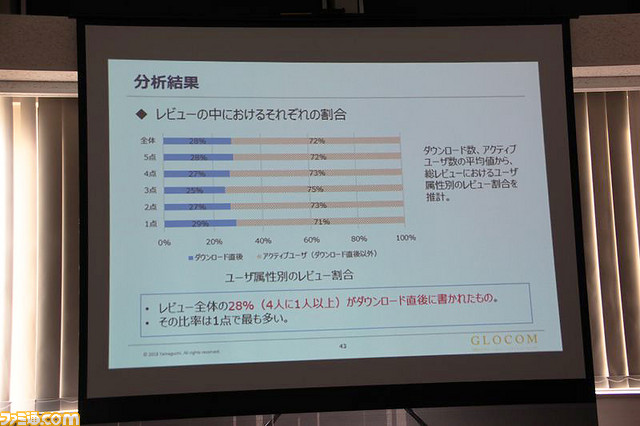

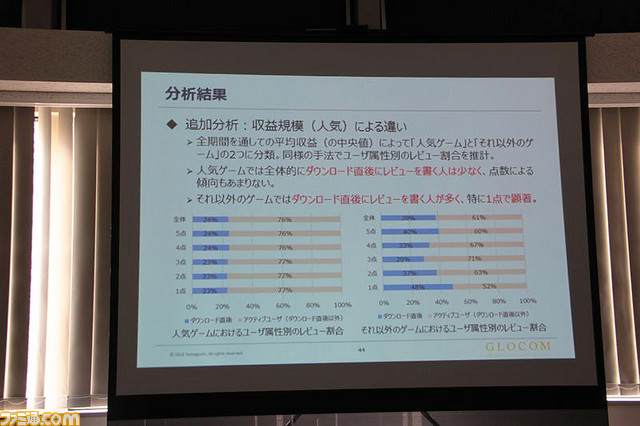

2017年上半期収益上位タイトルのうち287タイトルを対象に、App Annieの週次データ(ダウンロード数、アクティブユーザー数、収益、平均プレイ時間)と、コメント付きレビューデータを週次で取得、投稿レビューの総数と評価点におけるレビュー数を取得したものを使っての分析では、ダウンロード数はレビュー数と強い相関がみられ、ダウンロード直後のユーザーのうち0.085%(約1200人に1人)、それ以外のアクティブユーザーのうち0.015%(約6600人に1人)がそれぞれレビューを書いているとされた。また、レビュースコアに関してはダウンロード直後のユーザーは☆5や☆1といった極端なスコアを付ける割合が多く、短期的なプレイの結果が反映されているとした。

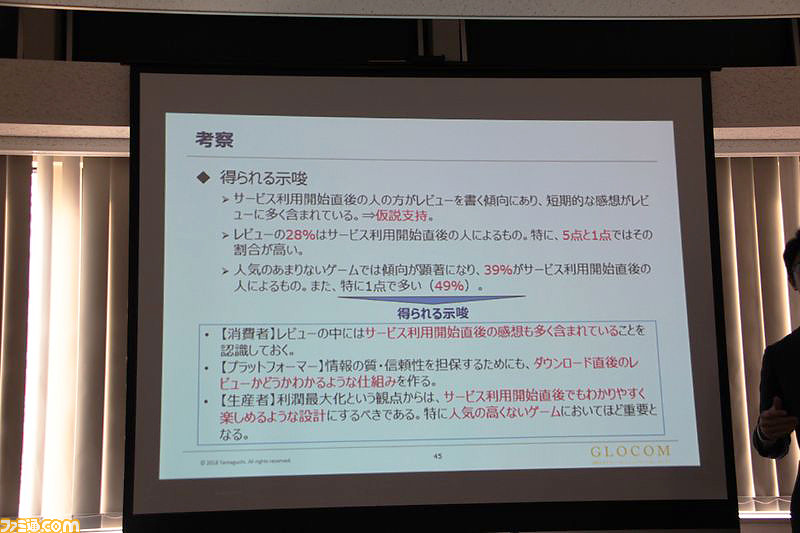

レビュー全体の28%(4人にひとり以上)はダウンロード直後に書かれたもので、その比率は☆1がもっとも多く(29%)、その傾向は人気のあまりないゲームで顕著になる(☆1では48%)という分析結果が示された。

このことから、やはりダウンロード直後のレビューが多く含まれていることをユーザー側は認識しておくこと、ゲーム運営側にはサービス開始直後からわかりやすく楽しめるようなゲーム設計を行うこと、プラットフォーマーにはレビューの書き込み時期がわかりやすくなる仕組みを作ることなどが示唆された。

経済学の知見からこうした検証が行われたことで、非常に興味深いデータが明らかにされたセミナーとなった。検証に使われたサンプルデータの時期が若干過去のものであったことなど、気になる点がなかったわけではないが、こうした研究、考察が今後も続くことを期待したい。