6チームに分かれ2日間でゲーム開発

中学生・高校生向けにプログラミング教育を手掛けるライフイズテックは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントおよび、VR技術を研究する早稲田大学 理工学術院総合 研究所 河合隆史 研究室と共同で、2018年3月3日、4日の2日間、VRを活用した中高生向けのプログラミング教育イベント“VR CAMP with PlayStation VR in WASEDA”を早稲田大学キャンパス内にて開催。その2日目の模様をリポートする。

本イベントは、昨年実施した“VR CAMP with PlayStation VR”の第2弾。プレイステーション4専用バーチャルリアリティ(VR)システムのプレイステーション

VRと開発環境“Unity”を使用して、実際にプレイできるVRコンテンツの開発を体験できるという内容だ。今回は、人間工学の観点からVR技術を研究する早稲田大学 河合隆史 研究室との共同開催としてバージョンアップ。河合教授に最新のVR研究について語っていただいたり、実際に研究成果に触れて体験できたりと、中高生にとっては貴重な体験イベントとなる。

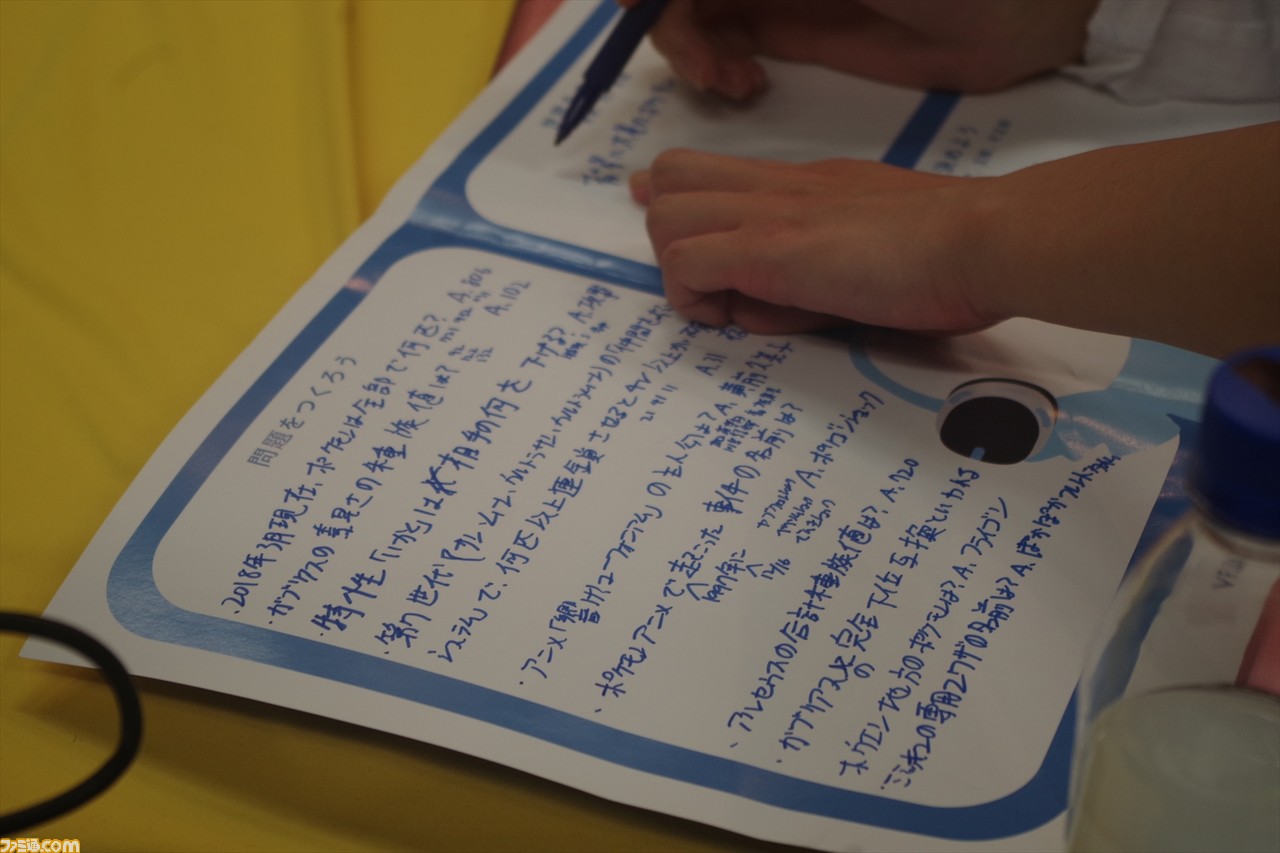

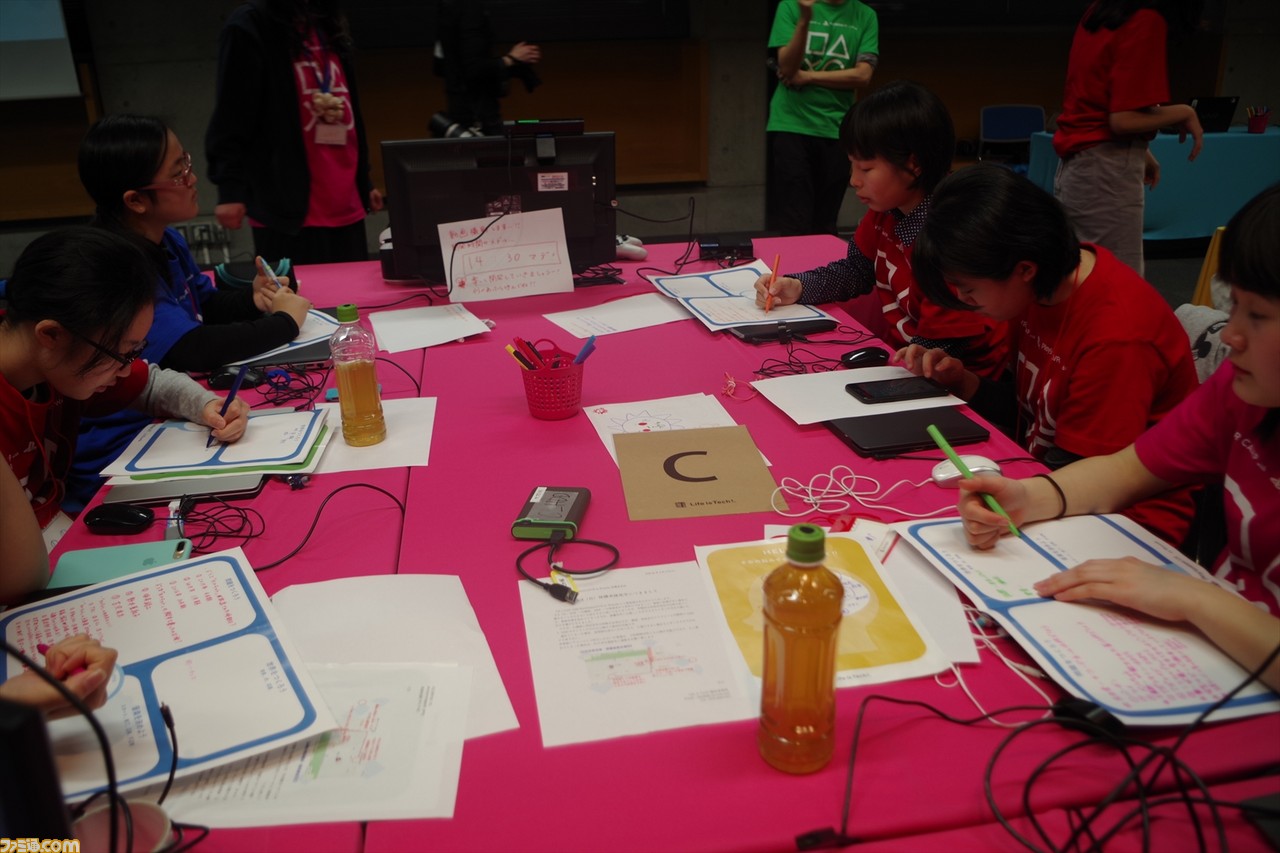

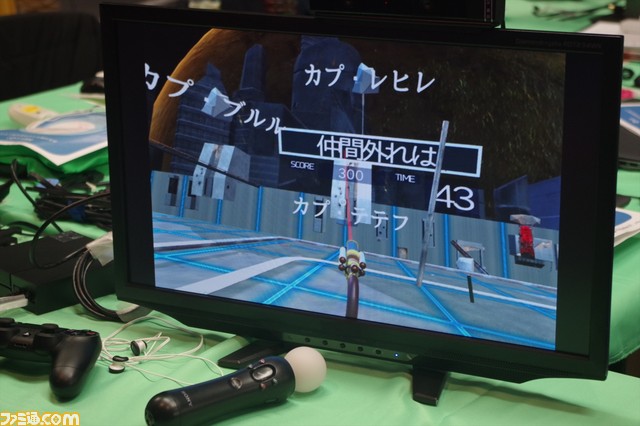

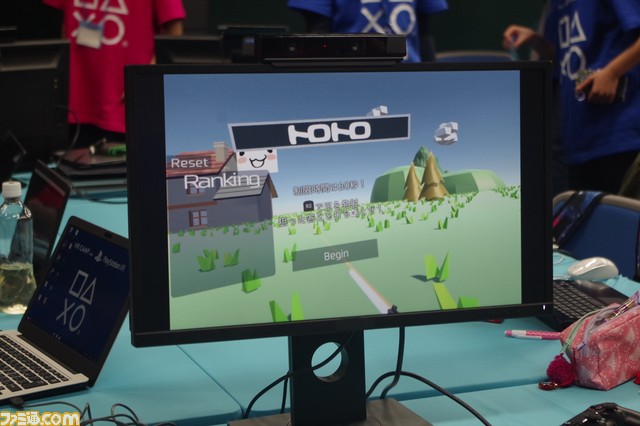

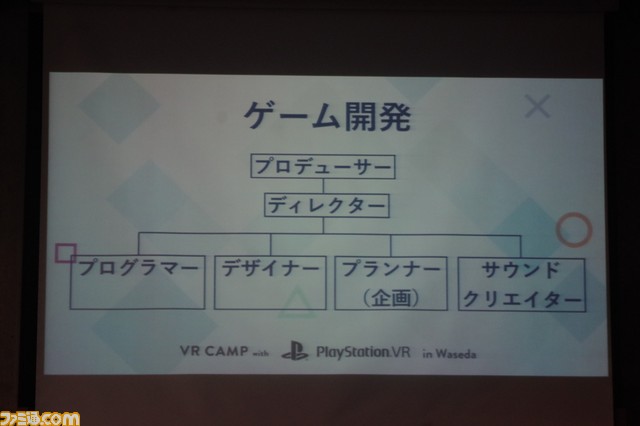

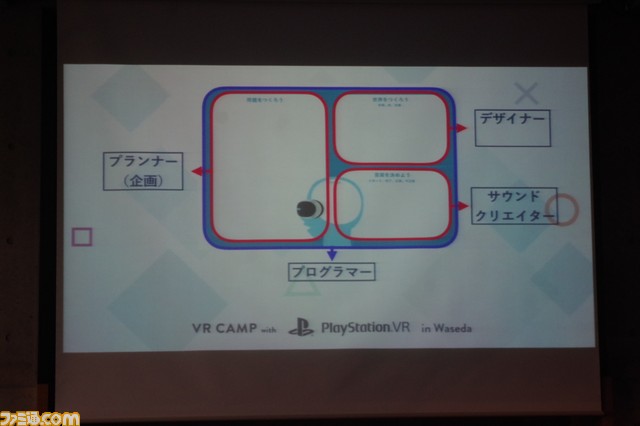

イベントには、応募者から抽選で選ばれた36名が参加。6名ずつの6チームに分かれ、それぞれゲーム作成に挑んだ。大まかなテーマは、“クイズゲーム”で、VR空間に浮かぶいくつかの答えから、シューティングゲームのように打ち抜いて正解する、というもの。味付け部分のアイデアは各人しだいで、事前に“問題を作ろう”、“世界を作ろう(背景、的、武器)”、“音楽を決めよう(スタート、終了、正解、不正解)”というプランを記入するシートが各人に配られ、その企画書をもとにそれぞれが作っていく形で開発が進行した。なお6人が共同でひとつのゲームを作るわけではなく、ひとりずつが自分のゲームを作り、チームはあくまで意見交換や相談の場という意味合いだ。初日の3月3日は、Unity未体験者もいるために基本的な開発の流れが解説されたほか、VR体験プレイなども実施。2日目の3月4日は、アイデアをVRゲームという形として残すため、各チームが本格的に開発に取り組んだ。

発表会前にふたりのゲストが講演

そうして2日間に渡ったゲーム開発は、15時ごろに作業終了。PC上のプログラムを、実際にプレイステーション4で動くようにスタッフが準備するあいだ、そのインターバルを利用して、ゲストの講演が行われた。

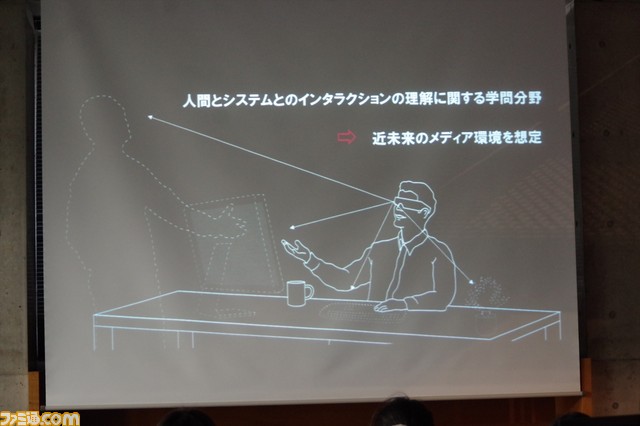

最初に登壇したのは、早稲田大学の河合隆史教授で、学部や研究室の紹介や、どのような研究を行っているのかが説明された。河合氏が専門とする人間工学は、“人間とシステムとのインタラクションの理解に関する学問”とのことで、それが近未来においてはどうなるのかを研究しているという。

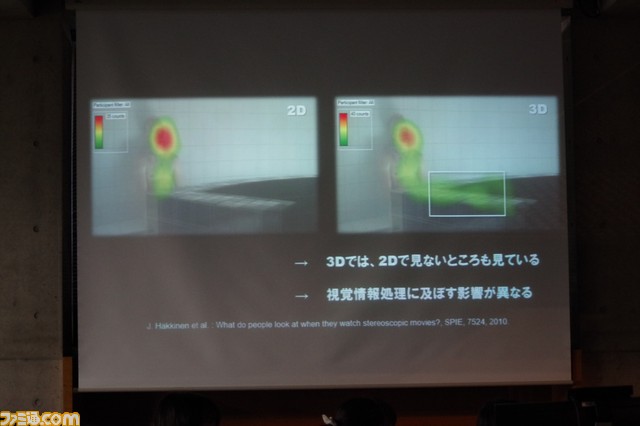

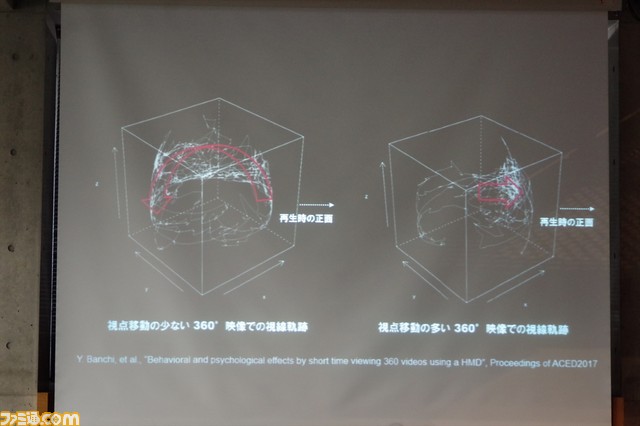

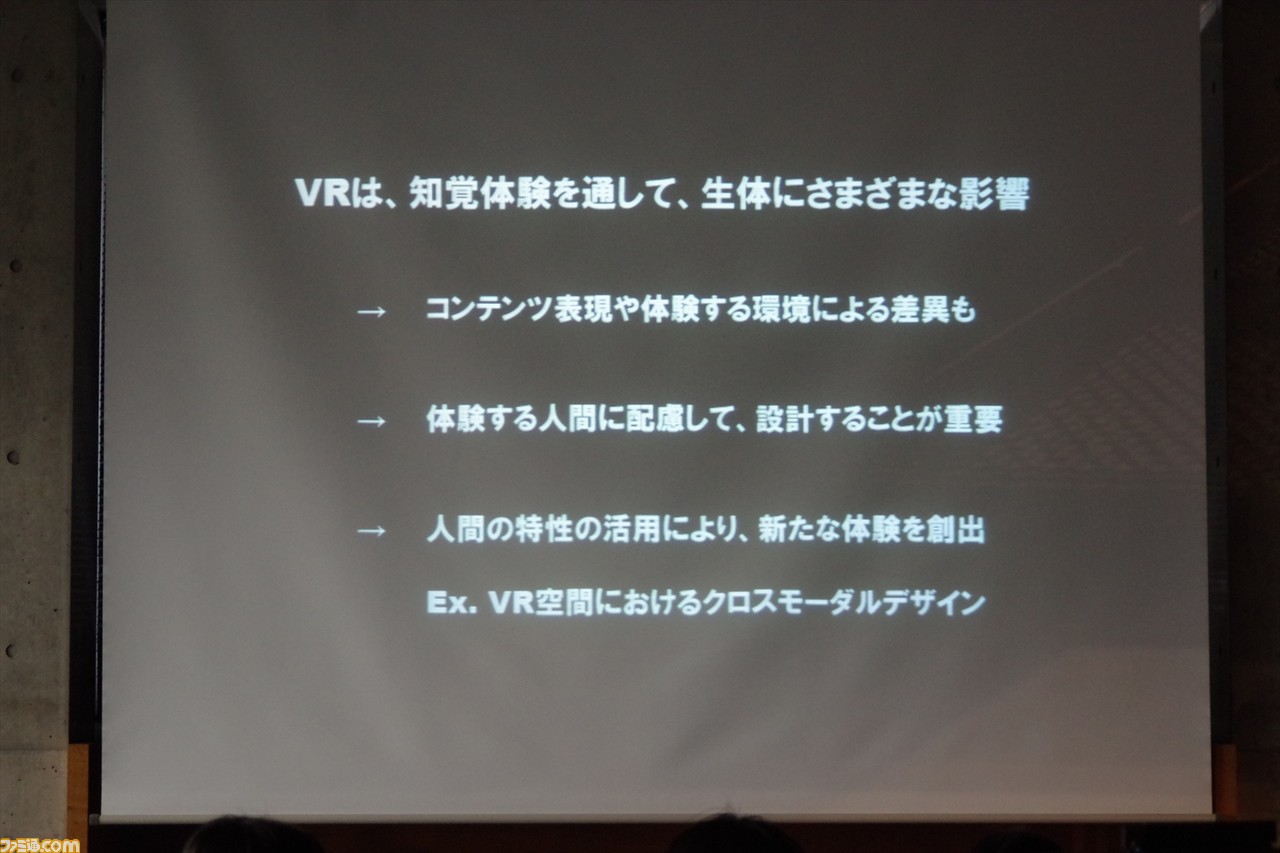

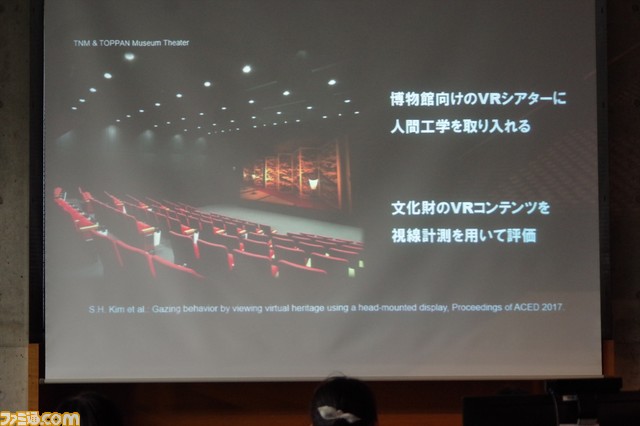

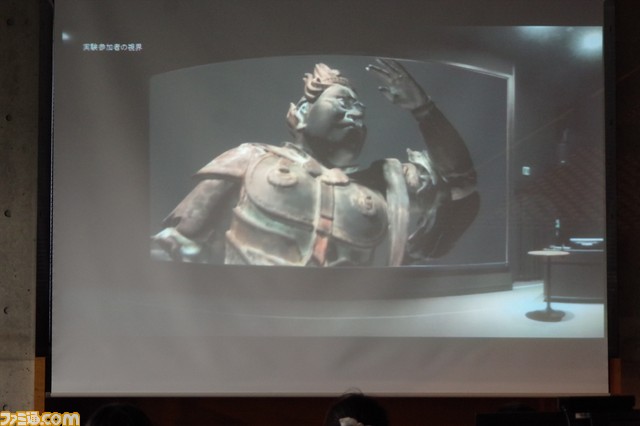

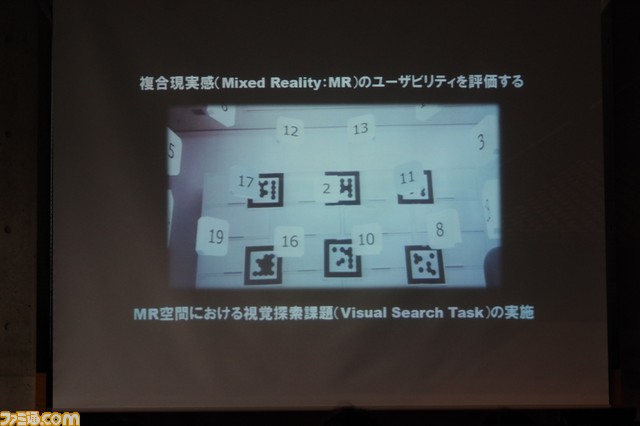

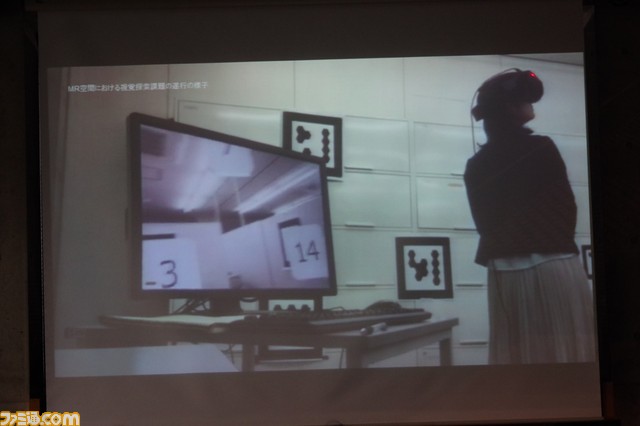

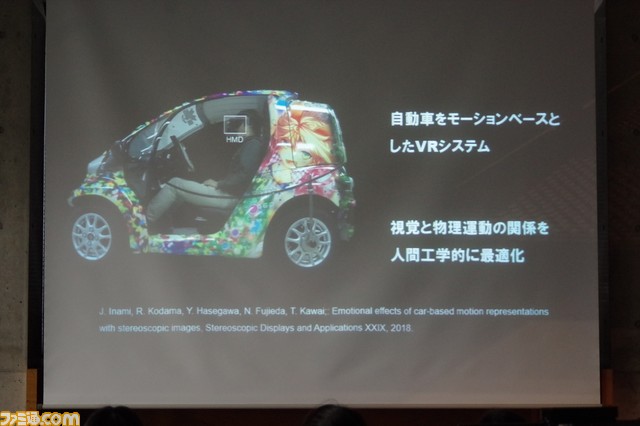

まず具体的な研究例として挙げられたのは、3Dと2Dの映像を見たときの目の動きの違い、それが360度見渡せるVR映像になるとどうなるか、という課題。そこから導かれるのは、“VRは、知覚体験を通して、生体にさまざまな影響を与える”ということだ。それと関連した研究アプローチの例として、続いては文化財が3Dで鑑賞できるVRシアター、MR(複合現実感)空間における視覚探索、自動車をモーションベースとしたVRシステムなども紹介された。

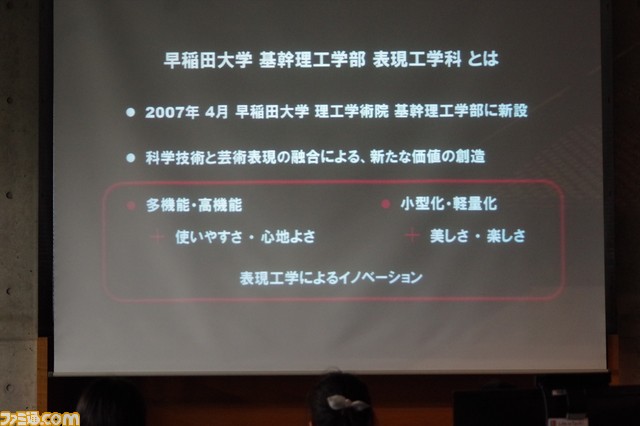

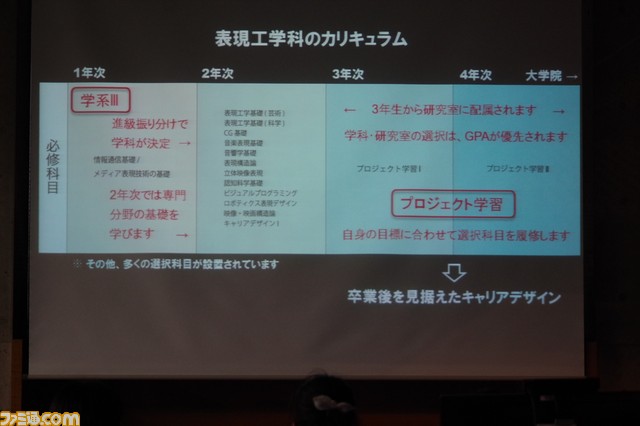

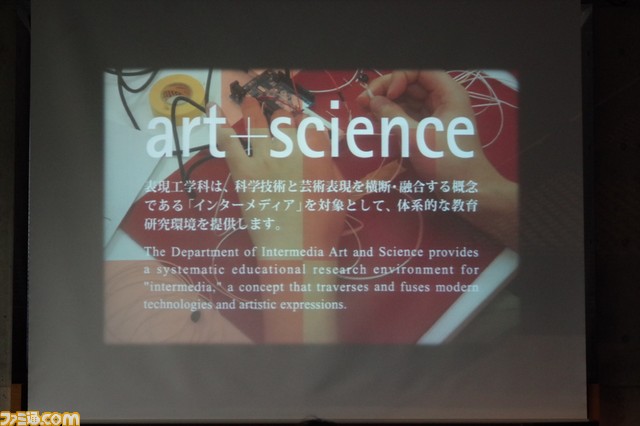

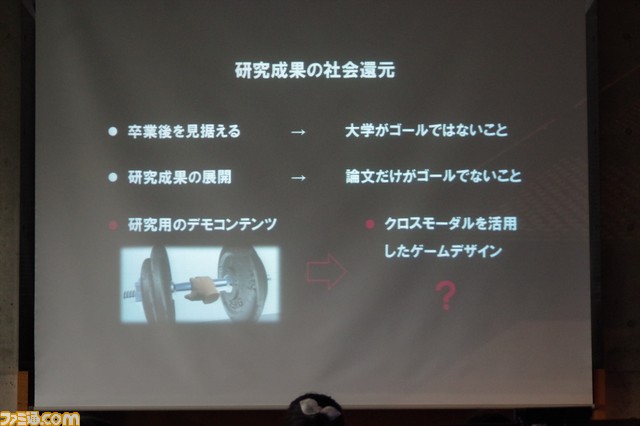

河合氏は続けて、そうした研究が行われている、学部や研究室の詳細を解説。河合氏が所属するのは、早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科で、科学技術と芸術表現の融合により、新たな価値の創造を理念としている。スマートフォンを例にとると、多機能&高機能と“使いやすさや心地よさ”、“小型化&軽量化”と“美しさや楽しさ”が共存するように、表現工学によるイノベーションを目指すアプローチ。学科の特徴は、大学や論文がゴールではなく、卒業後を見据えたキャリアデザインを重視し、柔軟かつプロジェクト主体のカリキュラムになっていることだ。

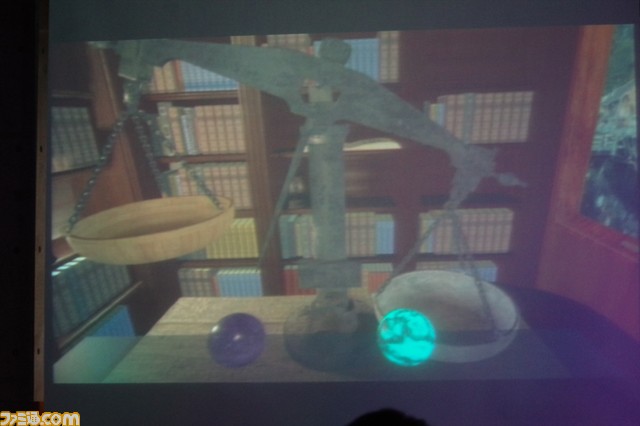

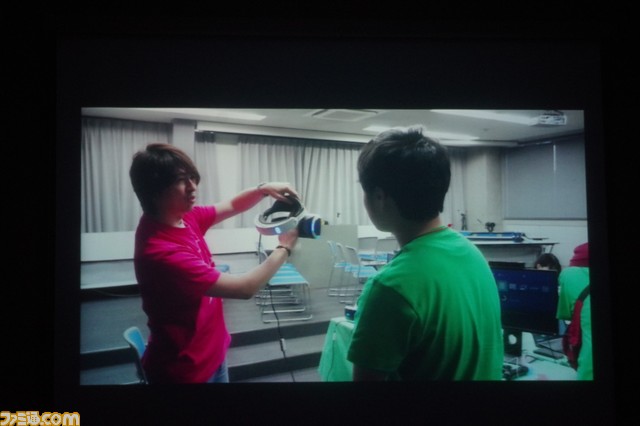

最後に河合氏はまとめとして、VR 空間で重さを体験可能なデモコンテンツを紹介。イベント参加者のひとりが代表として実際に体験プレイして、入学したらどんな研究ができるのかが、わかりやすく紹介された。

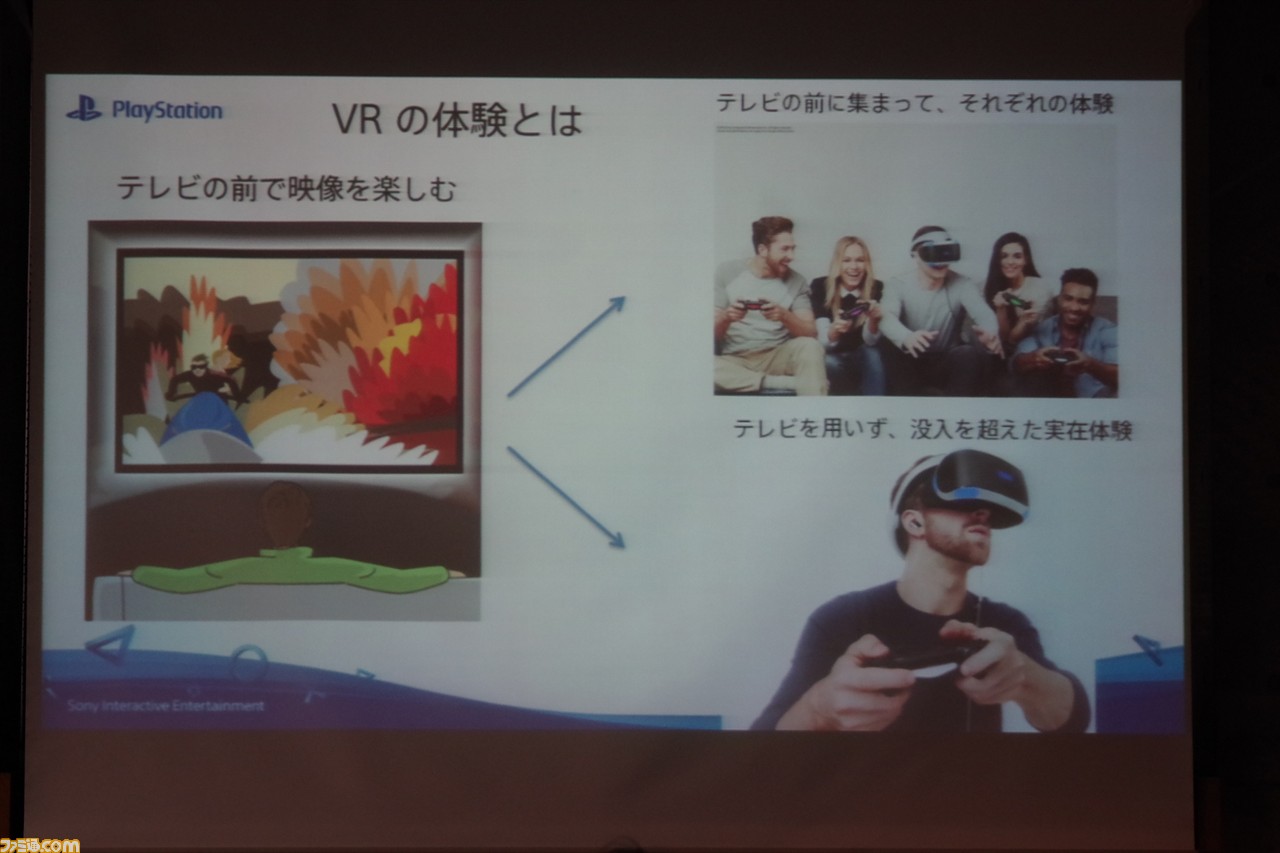

続いてステージには、ソニー・インタラクティブエンタテインメントで日本・アジアのゲーム・コンテンツ制作コンサルティング、制作技術責任者を務める秋山賢成氏が登場。VRとはなんなのか、またその歴史や可能性などを説明した。

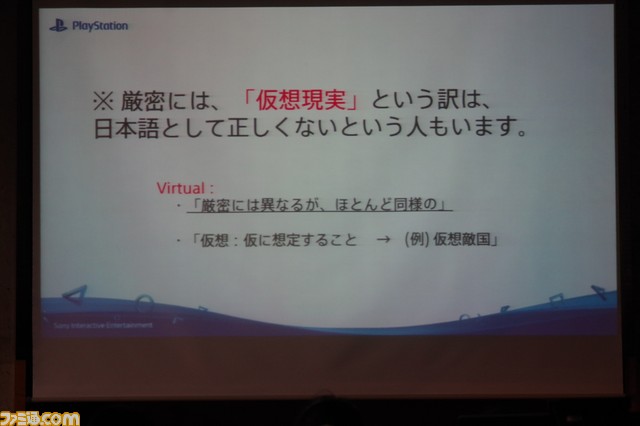

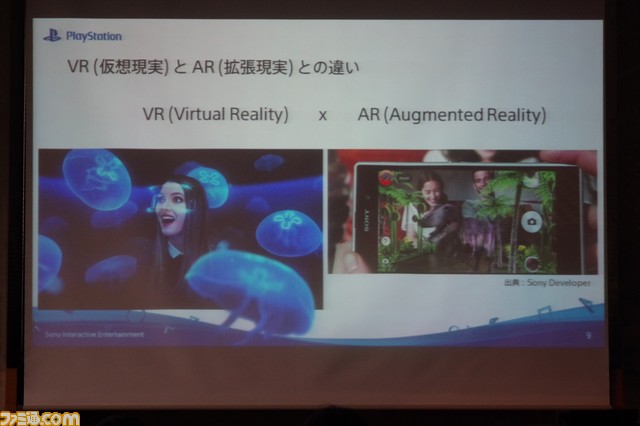

“Virtualという単語の意味は?”から話は始まり、テーマはVRとARの違い、ふつうに映像を楽しむこととVRを楽しむことの違いに。そうしてVRの概念がひと通り解説されたのち、VRの歴史が紹介された。残念ながら以降はスクリーン撮影がNGだったために絵素材はないが、ボックスに顔を突っ込んで遊ぶ筐体や、天井にぶら下がったヘッドセットを装着してのプレイ画像など、貴重な資料とともに、1930年代から現在に至るVR技術の研究の歩みを秋山氏が解説。現在のプレイステーション VRのスタイルからは想像できないシーンの数々に、若いイベント参加者からは驚きの声もあがっていた。

秋山氏はさらに、VRの本質を“想像の世界にお出かけできる体験”として、テレビドラマや映画、アニメの中に入ったり、それこそゲーム世界に入ってライブや恐怖体験を味わえることがその魅力と指摘。またエンタメだけでなく、さまざまなジャンルで広がる可能性にも言及した。

「これからの技術の積み重ねで、ゲーム、音楽、医療とかも、いろんな世界が変わっていく可能性があります。今後は“お出かけ”だけじゃなく、金メダルを取ったスピードスケート走者のレースを体験できたりと、VRの可能性はどんどん広がっていくと思います」(秋山氏)。

開発の成果をみんなで発表&体験

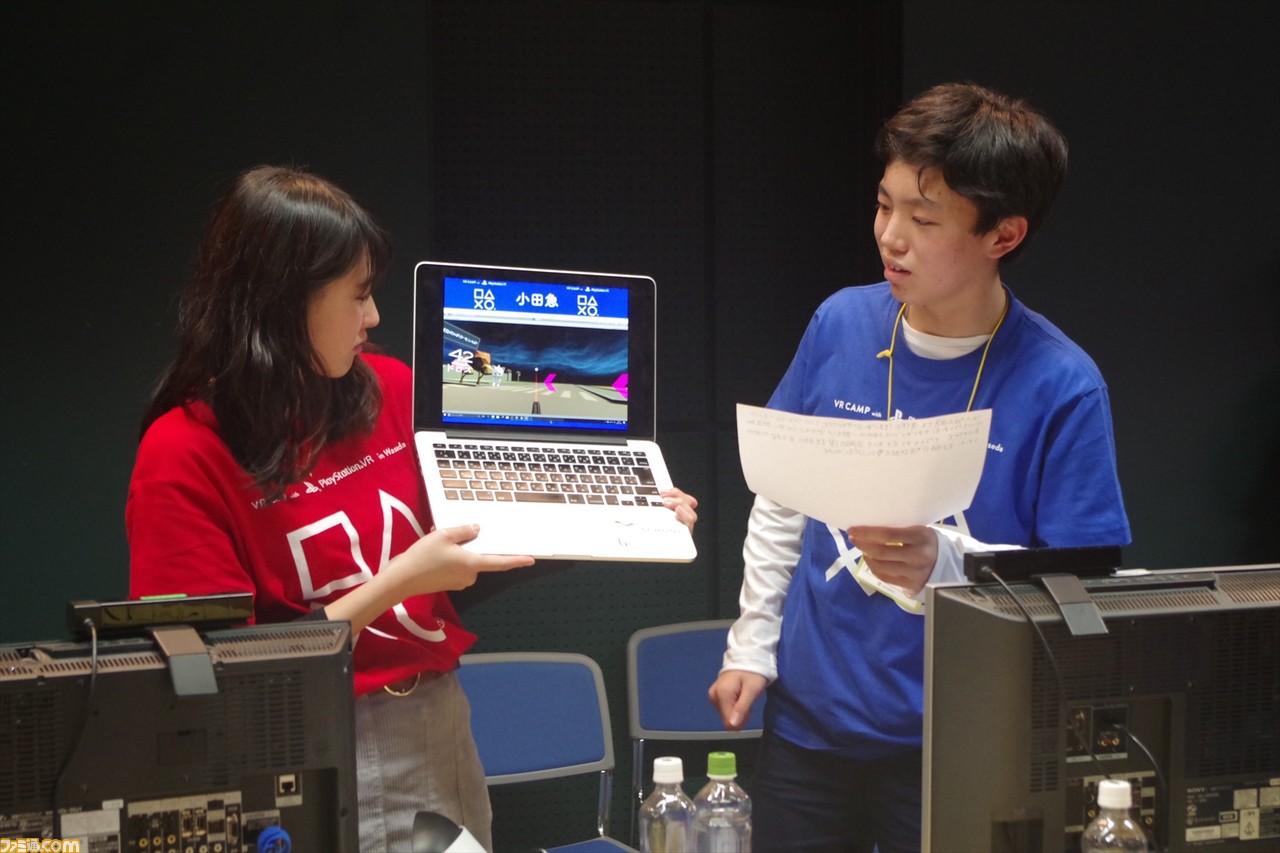

講演のあとは、イベントの締めくくりとして、各人が成果をプレイ動画という形で発表し、ほかのチームメンバーが実際にプレイする、“発表会&体験会”と移った。

発表会では、それぞれが作品を紹介しながら、“作った世界のテーマ”や、“テーマを表現する工夫”、そして“イベントの感想”をコメント。発表された作品のテーマは、ゲームキャラクター、好きなアニメ、スポーツなど多種多彩で、背景も未来都市、宇宙空間、西部劇風、サッカー場などバラエティー豊か。自由な発想で作られた力作が目白押しだった。

発表会に続いては、体験会に。ここでは自分のチームのほかのメンバーが作ったゲームはもちろん、ほかのチームのゲームもプレイ可能。保護者の方が、自分の子どもが作ったゲームをプレイするシーンなども見受けられた。

参加者がひと通り体験プレイを終えたところで、イベントもそろそろフィナーレ。エンディングとして、ライフイズテックの今後の活動予定や、今回のイベント内容の振り返り、また2日間をまとめたミニムービーがスクリーンで紹介された。そして最後に、河合隆史氏と秋山賢成氏がイベントを振り返り、それぞれ以下のようにコメント。大盛況のうちに、イベントは幕となった。

河合隆史教授

皆さんが開発したり体験したりしている姿を見せていただきましたが、あまりにも自然で驚きました。今後VRはごくふつうに、皆さんの世代あるいはさらに先にはもっと、VRが身近なものになってくるんだろうなと思います。僕自身も、すごく刺激になりました。今回で興味を持ち、今後もVRで何かをやってみたいという人は、何年か先に、ぜひいっしょに研究できればと思います。

秋山賢成氏

昨日、VRコンテンツを作るために必要なふたつのポイントを挙げましたが、覚えていますか? ひとつは、自分が表現したい世界を作ること。もうひとつは、それを体験してもらう人を考えて、その人が驚いたり楽しんだりすることを思い浮かべて作ること。このふたつは皆さん、きっとできましたよね。友だちや親御さんの反応を見たときに、楽しかったと思うんですよ。ぜひその体験を続けていくために、たくさん勉強して、クリエイターになっていただきたいと思います。

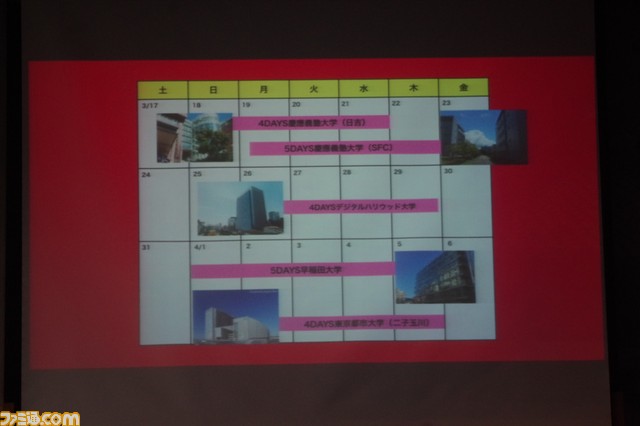

なお、ライフイズテックではプログラミングが学べる中学生・高校生向け講座“Life is Tech! Spring Camp 2018”を、全国6都道府県で3月18日~4月5日に計13回開催予定。興味のある方は、ぜひ専用サイトをチェックしてほしい。