2018年2月4日、“「ゲーム」を仕事にするという選択 「プロゲーマー」かく語りき”というタイトルのトークセッションイベントが、千葉県・松戸市で開催された。

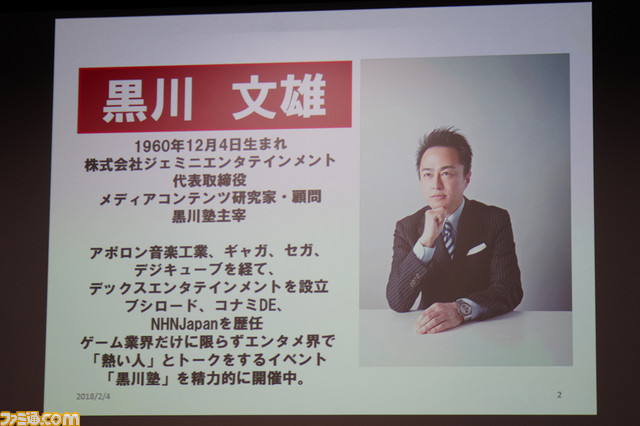

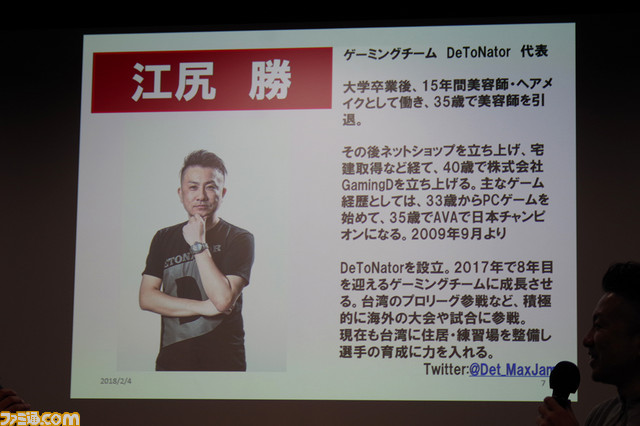

イベントの司会進行役は、メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏。そしてゲストは、プロゲーミングチーム・DeToNatorの代表を務める江尻勝氏。セッションは黒川氏が振ったお題に江尻氏が答える形で進行した。

トーク内容は江尻氏の経験をもとにした現状の解説が中心。加えて、2018年2月1日に発表されたeスポーツ新団体・日本eスポーツ連合(Japan esports Union/通称、JeSU)に対する氏の見解も語られるなど、タイムリーな話題を踏まえながらのトークが展開された。

オープニングで黒川氏が提起したテーマは「そもそもプロゲーマーとはなんぞや?」という根本的な疑問。江尻氏は「いろいろな定義が混在していますから、みなさんそれぞれが思う定義でいいんじゃないでしょうか」と断りを入れたうえで、現実的に線引きをするなら、「ゲームのトーナメント大会などに参加して生業を立てている人、と個人的には思っています」とコメントした。

最近、プロゲーマーはテレビなどのメディアでも取り上げられることも多いが、自分の考えとはかけ離れた説明をされがちなので、重要視はしなかったという江尻氏。

「何かおもしろい連中が出てきたぞと、小ばかにするような感じですかね。彼女はいるんですか? みたいな質問をされたりとか(笑)。その程度のいじりネタにされがちなので、まったく興味はないですよね」(江尻氏)。

その流れのまま、続くテーマは「ゲーミングチームとは?」。こうした質問をされることはしょっちゅうらしく、こうと決めた回答がひとつあるとのこと。それは「野球ならプロ野球、サッカーならJリーグ。同じように、ゲームでビジネスをしている団体なんです」。シンプルで理解しやすい定義だ。

黒川氏は「大会賞金はもちろん、スポンサー収入もありますよね?」と確認。江尻氏は「そうですね。パートナー様の支援、配信による広告的なものとか、いろいろマネタイズしてビジネスにしなければなりません。それは選手やスタッフにも理解してもらうようにしています」と、単なるゲーム好きの集団ではなく、会社としてのビジネスを成り立たせなければならない重要性を説いた。

日本と海外のプロゲーマー事情の違いは?

トークは少しずつ深い内容へ。つぎは大会や賞金なども含めた「現実のプロゲーマー事情」について。江尻氏は「国内のゲーム大会の数は激減している」と感じるという。コミュニティーベースのものは別として、世界で人気のタイトルに付随する大会は減ってきているそうだ。

ここで話題は海外と日本の違いに波及。江尻氏によると、海外の大会と国内の大会の大きな違いは、来場者の盛り上がりかたにあるとのこと。日本国内では主催側が「どうやって盛り上げようか?」と考えをめぐらせるのが当たり前だが、海外は勝手に観客が盛り上がるという。

「国内は司会者が“盛り上がっていきましょう!”みたいにアオりますよね。あれを聞くと(僕は)醒めちゃうんです。海外ではそんなの見ませんから」(江尻氏)。

もちろんファンに責任があるわけではない。文化や国民性の違いもある。「アイドルのライブだと、みんなペンライトを振ったりしますよね。ゲームもそうなるべく努力が必要だと思います」(江尻氏)。自発的に盛り上がろうとする(盛り上がってもいい)空気感を作りきれていないということなのだろう。

日本と海外の違いでよく例に挙がるのが賞金額だ。海外には億単位の大会もある。これに関して、江尻氏は割り切った見解を語ってくれた。そもそもマーケットの規模が違うから同列には比べられないという。

「賞金を稼ぎたかったら海外に行くべき。単純にそれでいいんじゃないかなと思います。日本と海外では市場(規模)が違いますから、日本で大金を求めても無理なんですよ」(江尻氏)。

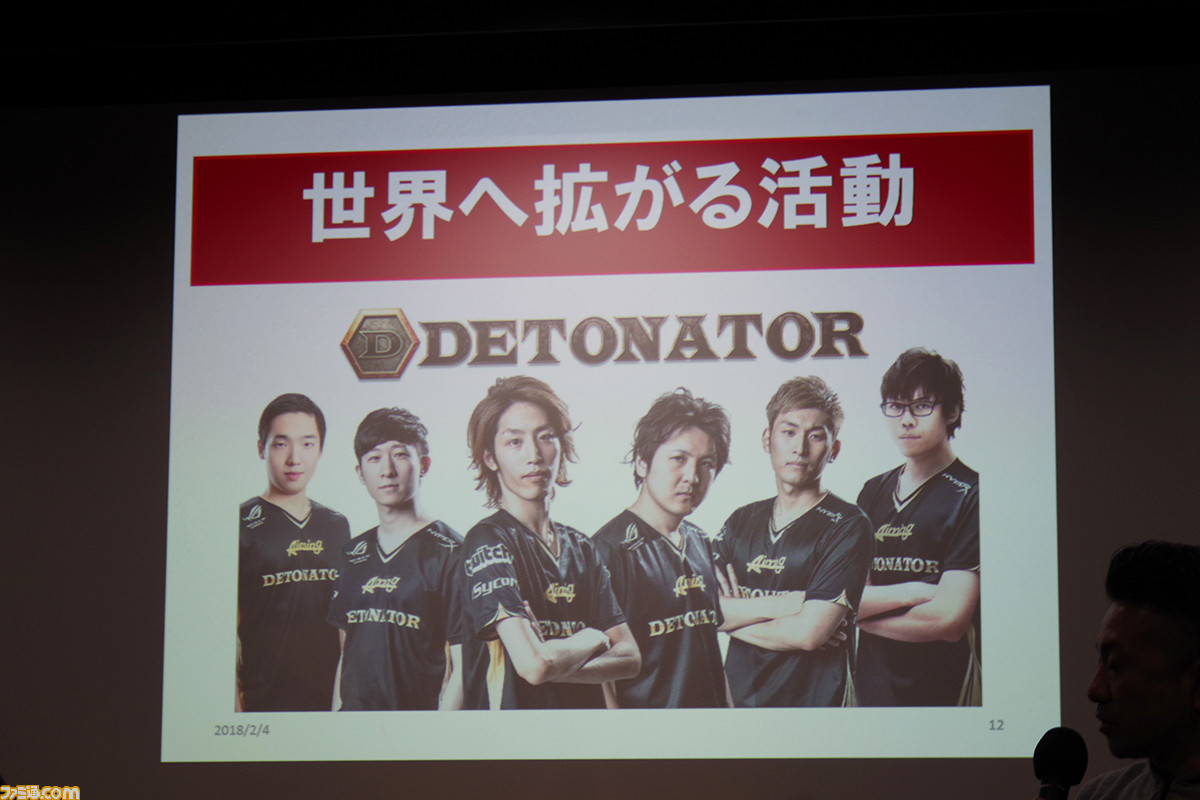

海外の話題が出た流れで、黒川氏はDeToNatorが台湾で積極的な展開を行っている理由を江尻氏に尋ねた。江尻氏いわく、台湾はとても友好的で、街を歩いていても選手がサインをねだられるほど、チームも認知されているという。

江尻氏は「がんばっている人を純粋に応援する人も多い気がします。情熱的だし、政府などお役人の動きも早くて、すばらしいと思いますね」と感想を述べた。なお、DeToNatorは2018年2月4日に台湾eスポーツの新組織“台湾国際eスポーツ協会(TIeSA)”との提携を発表。今後は当地でのシーンの盛り上がりにも協力していくとのことだ。

その台湾を含め、江尻氏はDeToNatorの活躍の場を世界に求めて戦っている。自らが世界を経験しないと、自分の言葉で世界を語れないという信念があるからだ。

「実際に生で世界を見ていないと取り残される、という危機感はあります。日本の活動だけではパートナーのみなさんを説得する自信がないんですよ。正直な話、いまは日本の大会でユニフォームにスポンサーロゴを入れても効果はないかなと。本当に価値が出るのは、世界に出たときだと思います」(江尻氏)。

日本eスポーツ連合(JeSU)の課題点は?

ここからトークセッションは後半戦へ突入。先日発表された新組織・JeSUの概要が説明され、その活動への見解を絡めつつ、江尻氏が黒川氏の提起するテーマに沿ってコメントを述べるという流れとなった。

JeSUについて、江尻氏は「決まったことなので否定も肯定もしません。オリンピックに向けて、という謳い文句もあったので、そこは大いに注目しています」とコメント。加えて「重要な問題なのは(オリンピックの)競技タイトルが何になるかです」と指摘した。

eスポーツはアジアオリンピック評議会が主催する“アジア競技大会”の公式メダル種目として採用。オリンピックにおいては、早ければ2024年のパリ大会からの正式種目化が期待されている。

「いま流行のゲームを選択するのか、5年ほど後に人気が出そうなゲームにするのか。若いプレイヤーが強化選手になったとしても、その子の得意なゲームが採用されないかもしれない。5年がんばったその時間が無になると考えると、シャレにならないですよ。タイトル選びはすごく重要。選ばれたメーカーの収益はかなり大きいでしょうから、採用されるために札束が飛び交うことだってあり得るかもしれません」(江尻氏)。

オリンピックというキーワードが出たところで、江尻氏が主張したのが、「強くないとダメ」ということ。世界的な人気タイトルでは、大きな大会やリーグ戦がいくつも開催されている。仮にそこに参加できたとしても、日本が負け続けていると参加枠がなくなる実情もあるという。なお、これはゲームに限った話ではない。多くのスポーツで熾烈な参加枠争いが行われている。

「運営側はいい試合を見せたいわけですから。弱いチームの試合は視聴率も落ちますし、それは肌で感じてます。強くならなきゃ呼ばれなくなる。人よりゲームがうまい、チームに入った、オレはプロゲーマーだぜイェイ! という感じだけでは、世界に太刀打ちできません。意識を高めていかないと」(江尻氏)。

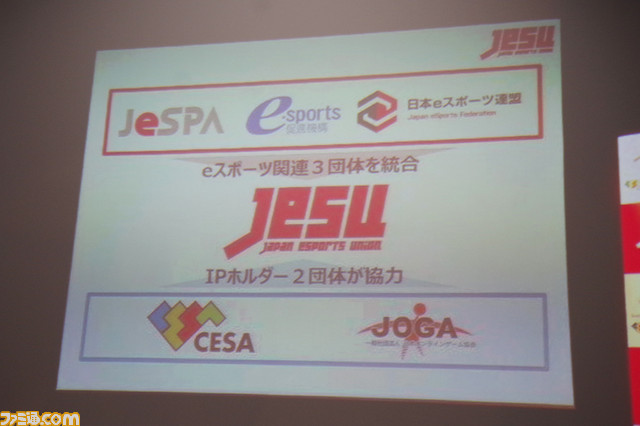

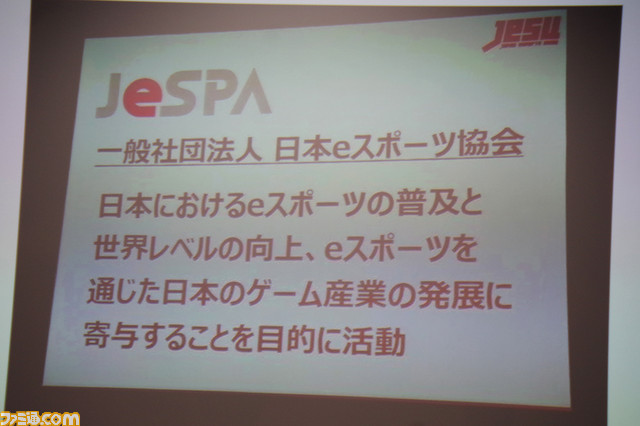

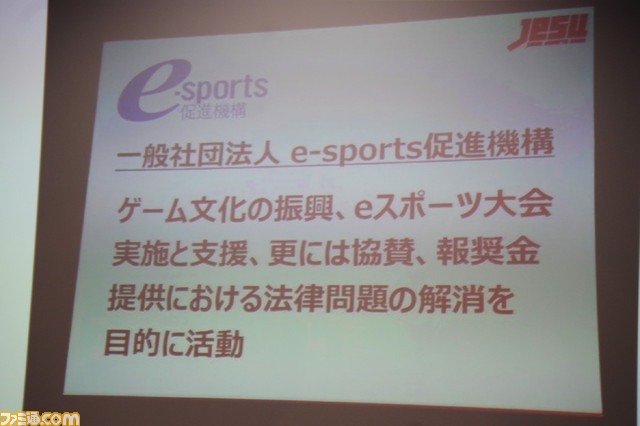

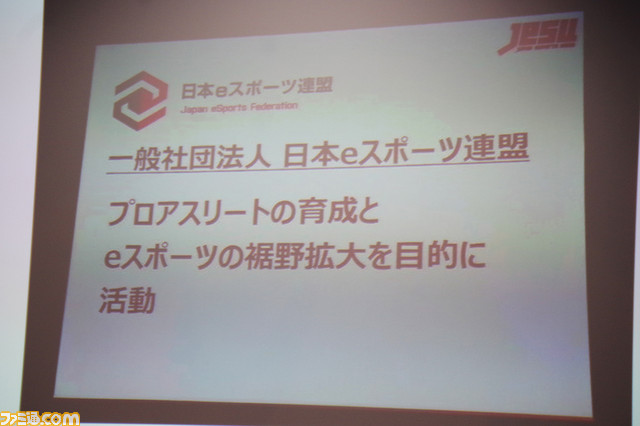

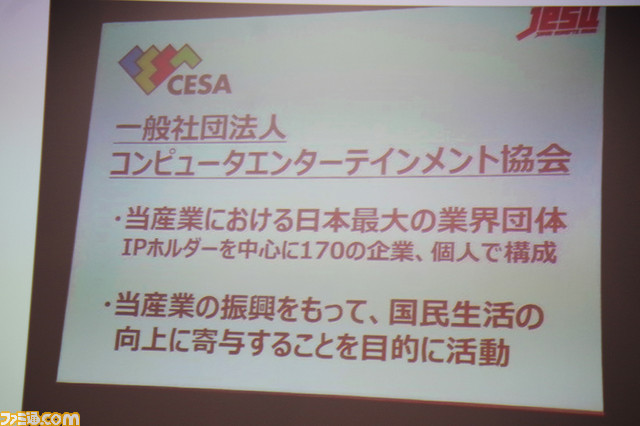

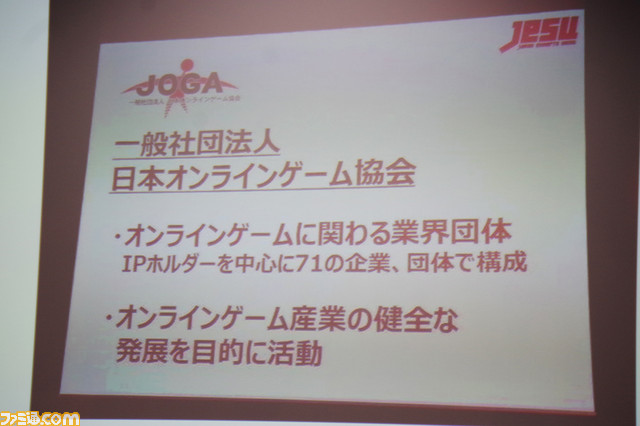

ここで黒川氏は改めてJeSUの組織構成を紹介した。JeSUは、日本eスポーツ協会(JeSPA)、e-sports促進機構、日本eスポーツ連盟という3団体が統合してできた組織で、コンピュータエンターテインメント協会(CESA)と日本オンラインゲーム協会(JOGA)が協力団体となる。この組織図に黒川氏は少々の違和感を抱いたという。

「JeSUに統合されるとき、JeSPAの理事だった、SCEの創業者のひとりでもある丸山さんが、外れたんですよ。その理由が、本来はアスリートの団体なのに、ゲームメーカーの人間が理事や代表をやるのはどうか? と感じたからだと伺いました。そこには僕も違和感を感じます。たとえばプロゲーマーの団体がひとつになり、プレイヤーの立場から何かをやっていくなら、また話は違うと思うんですけど。理事のみなさんがゲームを供給する側というのは、ちょっと矛盾があるのではと、個人的には考えています」(黒川氏)。

これを受けて、江尻氏は「スタートしたばかりですからね……。いろいろ変わる可能性はあると思います。ただ、全体をみてしっかり種まきをしないと、いざというときに芽が出ません。そこはちょっと不安かなと思います」と指摘した。

情報の先走りには注意が必要

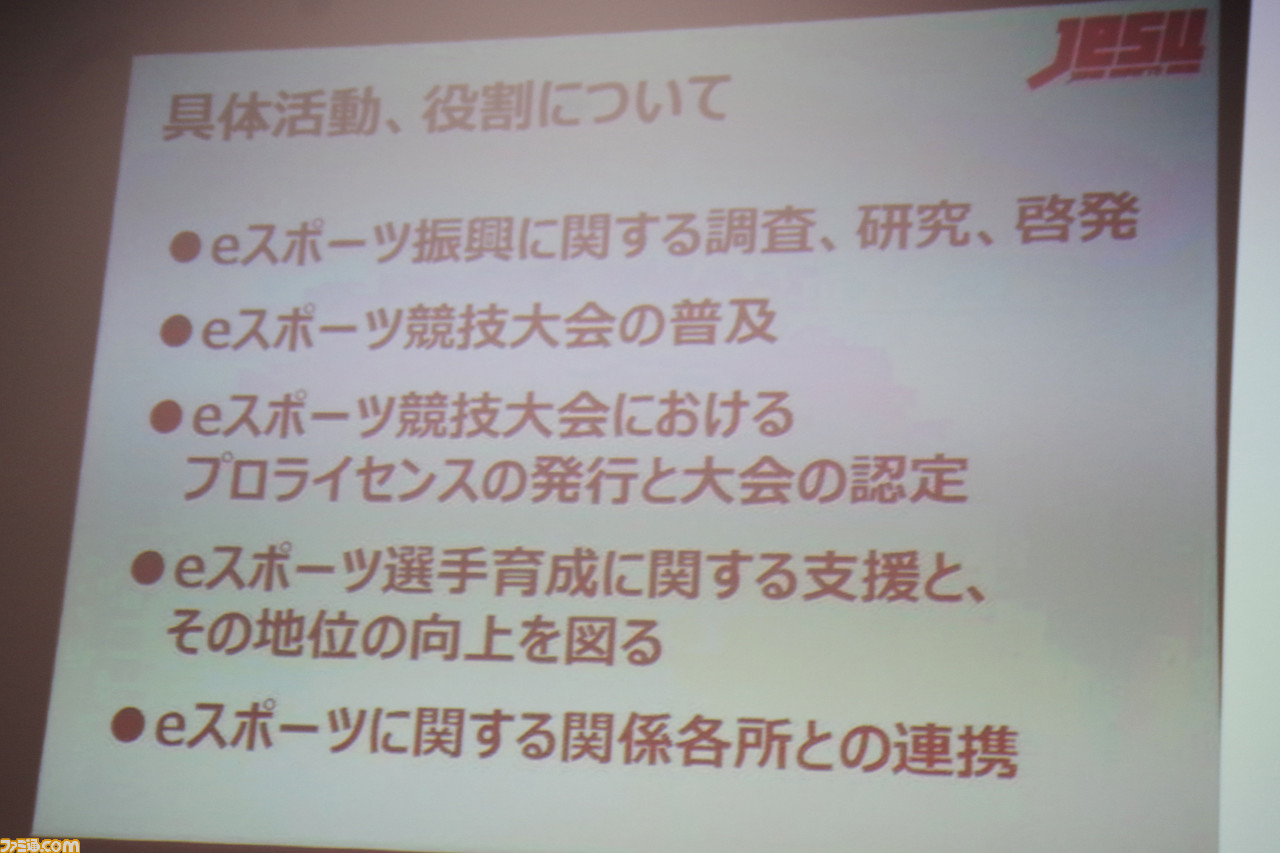

続けてJeSUの具体的な活動内容が紹介された。黒川氏は気になった点として“プロライセンスの発行と大会の認定”という項目をピックアップ。Red Bull 5GやRed Bull Tower of Pride、RAGE、各メーカーの主催大会など、すでに国内には多くの大会が存在する。これらを改めてJeSUが認定する流れになるのだろうか。

「すでに確立している大会なら、JeSUの承認がなくても成立するわけですから。この辺りがしっかりまとまるかな、という懸念はあります」(黒川氏)。

ここで江尻氏が身内のユニークなエピソードを披露した。JeSU設立前から“ゲームがオリンピックの正式種目になるのでは”という話は出回っていた。それを聞いた10代の若いメンバーが、「オリンピックを目指してゲームに専念したいので、学校を辞めたい」と訴えてきたことがあったそうだ。

江尻氏は「いや、まだ何も決まってないよ!?」と、何とか説得したとのこと。また、甥っ子と友だちとの会話の中で「eスポーツって賞金が出ないんでしょ?」などと話題に挙がっていると聞いたこともあるそうだ。

「情報の出しかたを間違えると、誰かの人生を狂わせちゃうかもしれませんよね。オリンピックが、賞金が、という噂が広まるだけで、正確な情報が届かないと困ります。責任を持って情報を公開しないと、たいへんなことになると感じました」(江尻氏)。

また、JeSUのライセンスシステムに関連して、江尻氏は以下のように見解を述べた。

「現状の世界のシーンではライセンス制度って存在していないんですよ。日本だけです。いろいろ考えた末の結果なんでしょうけど、世界のeスポーツシーンがプロライセンス制度なしで発展している意味や理由を、これからも考えてほしいです。日本は日本ですから、ガラパゴスでもいいんですよ。ただ、世界の成功要素もうまく取り入れて、日本流に仕上げていただきたいというのが、願望としてありますね」(江尻氏)。

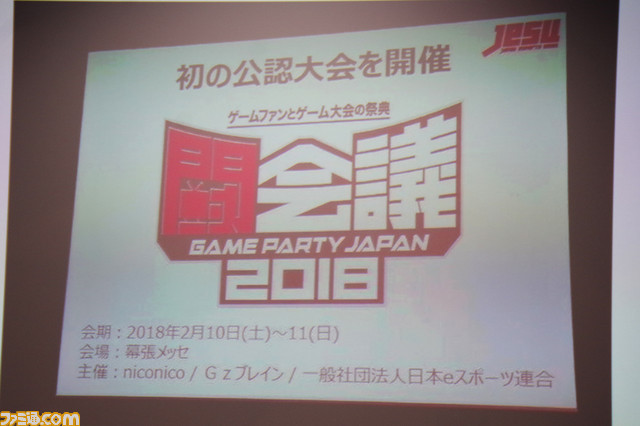

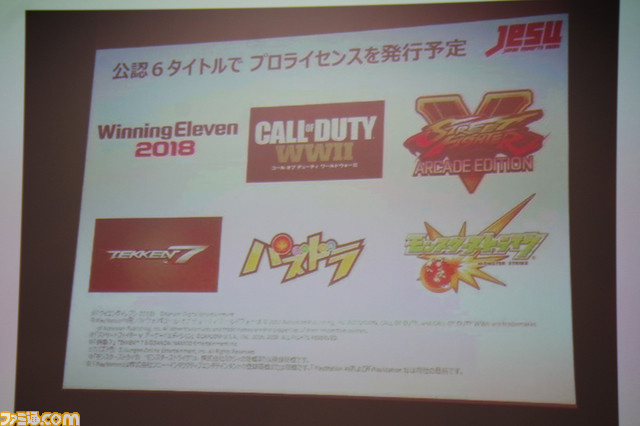

ちなみに、ライセンスを発行する初の公認大会は、2018年2月10日・11日に開催される“闘会議2018”内で行われる予定。対象タイトルは、『ウイニングイレブン 2018』、『コール オブ デューティー ワールドウォーII』、『ストリートファイターV アーケードエディション』、『鉄拳7』、『パズル&ドラゴンズ』、『モンスターストライク』の6タイトルとなっている。

ともあれ、JeSUの設立で国内のeスポーツが新たな局面を迎えたことは確かである。その点について、江尻氏は「“ガワ(枠組み)”は作ってもらったということでしょう」とコメント。そのうえで「今度は選手たちが、その“ガワ”を活かせるかどうかが重要」と分析する。

「やっぱり、選手の質がすべてなんですよ。この世界で生きていく覚悟がある人がどれだけいるか。(きちんとしたプレイヤーがいる)そうしたコミュニティーには、新しい力も入ってくるだろうし、盛り上がると思うんですね。ベースはできてきているので、あとは選手が強い自覚を持ってやらないと、“プロゲーマー(w)”になっちゃうんですよ。いろいろな意味で、日本の質というものが試されると思います」(江尻氏)。

JeSUの紹介に絡んだこのコーナーでは、最後に世界大会の公式ウェアが紹介された。このデザインに関しても、江尻氏は複雑な心境のよう。

「パートナー様に支えられてこそのチームです。チームで勝ったにもかかわらず、(パートナーロゴの入っていない)これを着ろとなると、ちょっと躊躇する部分はありますよね」と、江尻氏。いわゆる日本代表ユニフォームだが、“プロは組織が運営しているもの”と捉える江尻氏は、パートナーロゴがないことに、少し違和感を覚えるようだ。

プロとして、シーンを活性化させるには

トークセッションもいよいよ終盤となり、テーマは「大会や賞金うんぬんの前に、プロとしてどうあるべきか?」に。

江尻氏はプロを“人を熱狂させることを続けなきゃいけない立場”としたうえで、「その負担は大きいし、何とかするためにチームみんなで考えなければいけない。いろんなことを試したほうがいいと思います」と提言。黒川氏より、「魅せるプレイとか、どうですか?」との問いかけもあったが、江尻氏は「魅せるプレイなんて、ムリっす!」と一蹴。「狙ってできるものじゃないし、結果としてスーパープレイが生まれるだけで、ムリに決まってる! というのが僕の見解です。できることとできないことはあるので、何でもいっしょにしちゃダメです」とコメントし、会場が笑いに包まれる一幕もあった。

この“魅せるプレイ”と同じ、言わば“むちゃ振り”つながりで、続けて江尻氏が語ったのはスポンサーについて。江尻氏はよく「ゲーム関連じゃなくほかのスポンサーもつけたら?」とアドバイスされるというが、それに関しては否定的な考えだ。

「イメージだけで自分の正解を押しつけられてもなぁ、と。それがいいと思うのなら、じゃあどうぞご自分でやってみていただければ、といった感じです。僕の感覚だと、ゲームと関係ないパートナー様を付けることくらい怖いものはないんです。ゲームに興味がないということは、いつスパッとサポートを切られてもおかしくないわけですから」(江尻氏)。

ラストのテーマは「eスポーツシーン活性化のために必要なものとは?」。「大きく分けるとまずは選手、そして選手の意識ですね。生き残りたかったらよく考えろということです。あとはメディア。情報をどう発信するのかはすごく大きなポイントで、ちゃんとした活動に対しては、ちゃんとした位置付けで情報を出してほしい。自国のチームの価値を上げるような出しかたを、ちょっと考えていただきたいです」と江尻氏は語った。

長きに渡ったイベントもこれでフィナーレ。江尻氏は最後に、トークの締めのメッセージとして、以下をコメントした。

「いまは手放しで喜べる状況ではないと思ってやっています。危機感がすべての行動のベースになっていますし、そこを忘れずに、日本のシーンを何とか元気にするための施策を考えています。これからも日本と世界をしっかり見て、自分が培ったものを還元できるようにとは思っていますので、ぜひ応援していただければと思います」(江尻氏)。

DeToNatorはいまの日本のeスポーツの流れとは異なる視点を持って活動しているという意思が、トークの端々から感じられた。その成果のひとつが、2018年3月4日に東海テレビと協力して開催するゲームイベント“Nagoya e-sports Festival vol.0”だ。会場は愛知県名古屋市・栄のテレピアホールなので、東海地方のファンはぜひチェックしてほしい。