ゲームのパブリッシングを行うCoolFactoryが2015年にリリースしたスマートフォン向け海戦シミュレーション『戦艦帝国』。本作のメディア発表会が、2017年11月30日に東京・恵比寿ガーデンプレイス内のウェスティンホテル東京にて開催された。

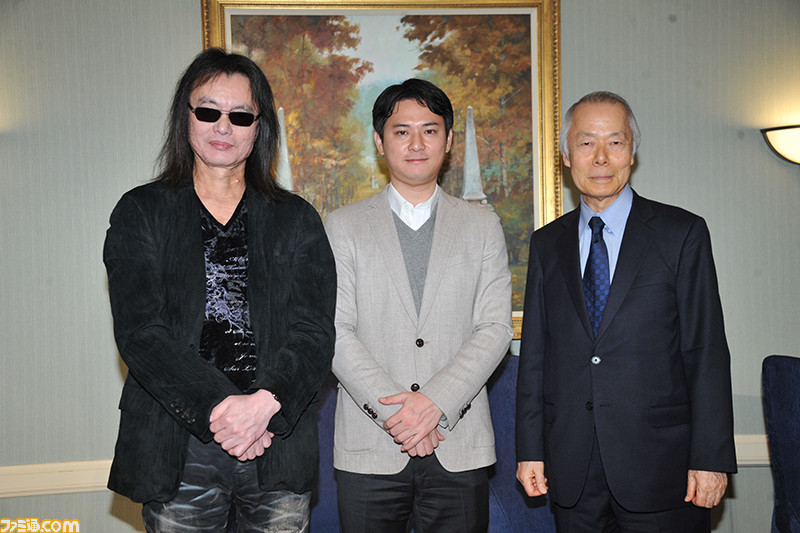

本イベントでは、ゲームクリエイターの板垣伴信氏が『戦艦帝国』の上級顧問に就任したことに加えて、本作のプレイヤーや軍事ファンが自由に交流できるコミュニティサイト“軍事掲示板”をオープンすることが発表された。

『戦艦帝国』とは?

2015年よりサービス中のスマートフォン向け海戦シミュレーションゲーム。リアル志向のグラフィックが特徴で、世界各国の戦艦を忠実に再現。プレイヤーは最大8隻の戦艦を編成して、敵の艦隊の殲滅を目指す。図面の入手から戦艦の生産を行い、改造や訓練、技能(スキル)の付与、装備の交換といった多数の強化方法によるカスタマイズが可能となっている。また、パーツを奪い合う“略奪戦”や陣営に分かれて戦う“太平洋大海戦”、全プレイヤーが参加可能な“血戦太平洋”など、さまざまなモードで他プレイヤーとの対戦がくり広げられている。さらに、“軍団”と呼ばれるギルド要素も存在し、軍団メンバーとの交流を楽しめる。

開会に先立ち挨拶を述べたCoolFactory日本社長の増保佑氏によれば、CoolFactoryは中国・北京にヘッドオフィスを構え、香港や日本に拠点を持っている。中国・日本に向けたゲームパブリッシング事業を行い、2015年に『戦艦帝国』をリリースし、以来アプリストアで長く上位をキープする好調ぶりだという。

板垣伴信氏が『戦艦帝国』の上級顧問に就任

続けて、増保氏よりゲームクリエイターの板垣伴信氏が『戦艦帝国』の上級顧問に就任したことが発表された。その経緯については、2016年に某媒体でのインタビューの中で、板垣氏がもっとも衝撃を受けたタイトルとして『戦艦帝国』を挙げたことがきっかけ。それを見た増保氏は、早々に板垣氏にコンタクトを取り、上級顧問に就任してほしいと打診したとのことだ。

その目的について増保氏は、ゲームのプロである板垣氏の意見を取り入れることで、『戦艦帝国』の品質向上を目指すことを挙げた。クリエイターであり、いちユーザーであり、また軍事マニアである板垣氏に、それらの3つの観点から、世界観の構築、ローカライズ、史実との違い、さらには技術面やプロモーション面でのアドバイスを受けているという。実際に、直近のアップデートで実装された“陣営の変更”は、板垣氏の発案によるものだ。

板垣氏は、「15ヵ月プレイしており、ログインしない日はない」と語るほどのハマりよう。いちプレイヤーとして本作を愛好していることに加えて、「世界のゲーム産業に貢献したい」という想いがあり、今回の上級顧問就任を引き受けたとコメント。上級顧問を務めるにあたり、お客様(ユーザー)側の視点に立つことをつねに心がけており、実際のゲーム中の“生の空気感”から見えてくる改善点をCoolFactoryに提言しているという。

軍事ファン拡大を視野に入れた“軍事掲示板”をリリース予定

本イベントでのもうひとつの発表が、プレイヤーや軍事ファンが自由に交流できる“軍事掲示板”のリリースだ。軍事掲示板を立ち上げる目的のひとつは、ユーザー間の交流の活性化だと、増保氏は語る。これまでもゲーム内には交流のためのシステムが存在したものの簡易的なもので、ユーザーからコミュニティー機能の向上を求める要望の声も多かったという。

<<軍事掲示板はこちら>>

また、『戦艦帝国』リリース当初にくらべて、現在では機能やコンテンツが増えており、新規ユーザーのなかにはハードルの高さやとっつきにくさを感じる人もいる。初心者が気軽に質問できる場として、また上級者によるアドバイスを受けられる場として活用できることも、軍事掲示板の目的のひとつとなる。

さらに、増保氏は日本には軍事に特化した掲示板サービスがなかったことを理由として挙げつつ、軍事掲示板では『戦艦帝国』ユーザーだけではなく、軍事ファンが情報を得られる場所を提供するべく、コンテンツの拡充を図っていくと説明した。その一環として、特定非営利活動法人 国際変動研究所の理事長であり、軍事アナリストとして知られる小川和久氏のコラムを掲載するほか、同掲示板にて小川氏への質問を受け付ける。

小川氏はコメントの中で、子どもたちが自由に見学できて、平和について語り合っている“スミソニアン博物館”に感銘を受けたエピソードを例に挙げ、「軍事を知ることは戦わずに平和を目指すことだ」という氏の信念を語り、軍事掲示板がそんなスミソニアン博物館のような役割を果たすことに期待を込めた。

漫画『ジパング』とのコラボが実現!

実際のゲーム内の画像やイベントの詳細は明らかにされなかったものの、会場では『戦艦帝国』と講談社の漫画『ジパング』とのコラボレーションを2017年内に予定していることも発表された。コラボ内容は、ゲーム内に特設ステージが用意され、クリアーすると原作漫画を順次読めるようになるというもの。原作は大日本帝国海軍や太平洋戦争を題材にしており、増保氏は「ゲームとの親和性が高くユーザーによろこんでもらえると期待している」と述べた。

発表内容は以上となり、閉会にあたって増保氏は、2018年は展望を広げてワールドワイドに事業を展開していくとコメント。また、軍事に関わるゲームを扱う会社として常々思うところがあると前置きしつつ、「ゲームという側面から“平和”に対して役に立てれば幸いだ」と語り、発表会を締めくくった。

発表会後に、本誌向けに板垣氏よりコメントをいただいたので、ここに掲載する。

――ソーシャルゲーム、モバイルゲームに関して、プレイの楽しさの観点から板垣さんが重要視している部分はどこでしょうか?

板垣 まず私の来歴をご紹介すると、ゲームセンター用ハイエンドゲーム、家庭用ハイエンドゲーム、PC用ミドルエンドゲームを作ってきました。ここでいう、ハイ・ミドルというのは「規模」や「グラフィック」などの問題であり、遊びの深さの問題ではありません。

実際、私は大人数参加型ソーシャルゲーム、モバイルゲームを本当に長い時間、遊んできました。その遊びの深さは、上に上げたプラットフォームにおけるゲームと何ら変わりません。また携帯可能であるということで、常にゲームにアクセスできることから、多人数参加型ゲームにさらなる可能性を開いたと思います。

たとえば、ブラウザゲームの多人数参加型ゲームをかなりやりましたが、これはいつもPCの前にいないといけない。最近はタブレットでも遊べるブラウザゲームが増えましたが、かつては違いました。外出先でも、ベッドの中にいても、遊べるという意味で、モバイルゲームはとても気楽なのです。

プロの開発者として言えば、モバイルゲームが世に出たころ、いっとき、底の浅いゲームが席巻しましたが、現在はゲーム性も奥深いものが多くなった。そしてそこにはたくさんのプレイヤーがいる。このプレイヤーの数は、新しい遊びを提供できる重要な前提条件のひとつなのです。あらゆるプレイヤーはあらゆる好みを持ちます。それをうまく織りなす醍醐味、それがモバイルゲーム開発のおもしろさだと考えています。

提供:COOL FACTORY CO., LTD.