リアル脱出ゲームの生みの親、加藤隆生氏が登壇

“CEDEC +KYUSHU”とは、九州を中心に活動するゲーム開発者を対象としたカンファレンスのこと。3回目となった今年は、去る2017年10月28日、九州産業大学(福岡市)にて開催された。特別講演では、体験型イベント“リアル脱出ゲーム”の生みの親である、SCRAP代表取締役の加藤隆生氏が登壇。参加型エンターテインメントのクリエイターという、ゲーム開発者とも共通する立場から講演を行った。

加藤氏は1974年生まれの43歳。大学卒業後は印刷会社に勤めたものの、ミュージシャンを志してわずか2年で退社。鳴かず飛ばずの時期を経て、30歳でバンド“ロボピッチャー”のギターボーカルとしてメジャーデビューを果たし、現在も音楽活動を続けているというユニークな経歴の持ち主だ。その一方で、フリーペーパー『SCRAP』の編集や、音楽フェス“ボロフェスタ”などイベントの主催も手がけ、2008年に34歳でSCRAPを設立し、現在に至る。

人生最大のライバルはパズー!? 物語の世界に入りたい子どもだった

まず、加藤氏は「どうやってリアル脱出ゲームを思いついたのか」を振り返った。小学生時代の加藤氏は、机の引き出しからドラえもんが現れるのを待ち続けたり、グーニーズ(同名映画に登場する少年チーム)に入りたいと屋根裏部屋に宝の地図を探しに行ったりする、「物語の世界の中に自分が入りたい」子どもだったという。ちなみに、加藤氏はマンションに住んでいたため、屋根裏にはたどり着けなかったのだとか。

そんななか、小学6年生で『ドラゴンクエスト』に出会い、主人公を操れることに強い衝撃を受け、小説などの主人公に感情移入するのとはまた違った新しい体験に興奮を覚える。

その後も物語の世界をうらやましく思う気持ちは膨らみ、登場人物に嫉妬するほどになり、中学時代には映画『天空の城ラピュタ』の主人公パズーを人生最大のライバルと認識するに至った。「ナウシカ(『風の谷のナウシカ』)はすげえがんばっているし、桜木花道(『スラムダンク』)はすげえ才能があるけど、パズーはたまたま空から美少女が降ってきただけ。特別がんばったわけでも、才能があったわけでもない。あんなかわいい子が降ってきたら俺だってがんばれる! パズーにあって俺にないものは、当時、なかった」と加藤氏。そうした鬱屈した思いを抱えつつ、「とにかく物語の世界の人たちがうらやましくって、どうやったら自分が物語の世界へ入れるかを考えていた」のだそうだ。

結果、会社での仕事は「思い描いていた物語じゃなかった」ため、退職。物語を求めて、いろいろなことをやりはじめた。たとえば、バンドは「仲間といっしょにメジャーデビューを目指す物語」。そして、物語≒文章が好きだったことから、自分で文章を書くフリーペーパーの編集にも携わることに。約15年前にフリーペーパー『SCRAP』を創刊し、これが現在の会社の由来となった。このフリーペーパーから、リアル脱出ゲームが生まれたのだ。

フリーペーパーの編集会議から生まれたリアル脱出ゲーム

インターネットがすでに普及していた時代に、フリーペーパーで収益を得るために加藤氏が考えたのは、「フリーペーパーならではの特徴を活かす」ことだった。その特徴のひとつが、ネットやテレビと違い「外に出て探さないと手に取ることができない」点。「街へ出て好奇心を持って手を伸ばし、フリーぺーパーを手にするような人たちがつぎに求めるのは、もう1回外に出てもっとおもしろい場所を探すことじゃないか」と、フリーペーパーと連動したイベントを開催することでマネタイズを図ることを思いつく。

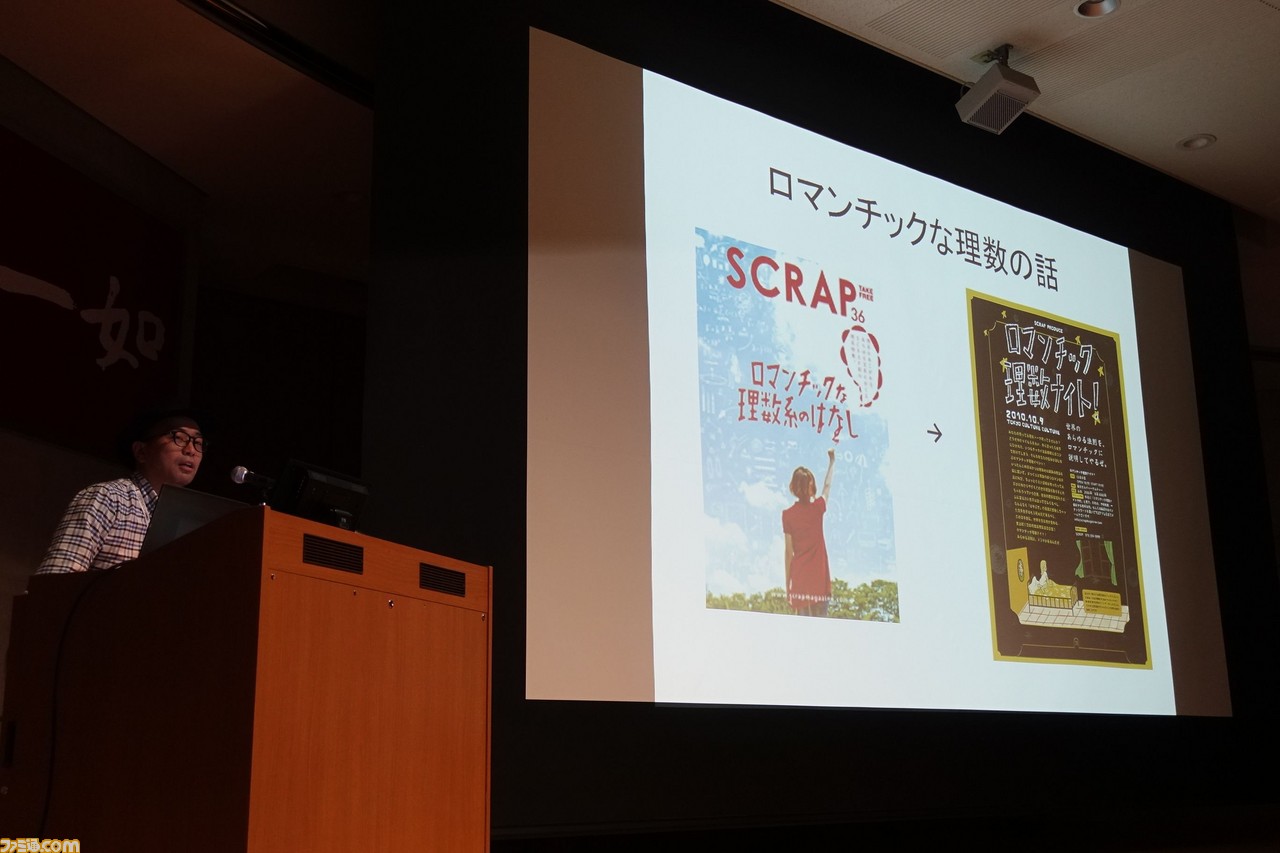

たとえば、『SCRAP』36号では“ロマンチックな理数系のはなし”という特集を組み、連動して“ロマンチック理数ナイト!”というイベントを企画した。参加者に自分の好きな理系の法則をプレゼンしてもらい、もっともロマンチックに説明した人を投票で決めるという内容で、チケットは100枚以上売れたという。

もともとはリアル脱出ゲームも、こうした連動イベントのひとつだった。きっかけは、編集会議でスタッフが「昨日、インターネットの脱出ゲームで徹夜しました」と発言したこと。そこから、ゲームを現実世界で展開したらおもしろいのではないかというアイデアが生まれ、『SCRAP』誌では謎特集を組んで、早くも1ヵ月後に開催。盛り上がったのでもう1回開催、さらにもう1回開催……をくり返し、今年で10周年を迎える人気イベントに成長したというのが、リアル脱出ゲーム誕生のあらましとなる。

今年10周年を迎えるリアル脱出ゲームが成功した理由

つぎに加藤氏は、「技術的には何も新しくない、100年前でもできたエンターテインメント」であるリアル脱出ゲームが、なぜ10年前に生まれ、どうしてうまくいったのかを分析。ひとつは、ちょうど10年前くらいに「世の中が現実世界における強いインタラクティブ性を求めていたから」だとした。インターネットの世界で、自分の発言に世の中が反応する興奮を知ってしまうと、小説や映画といった一方通行のエンターテインメントの刺激では物足りなくなる。一方、デジタルな世界ではインタラクティブなエンターテインメントが充実しているのだけれど、それにともない、現実世界でのインタラクティブ性は希薄に感じられるようになっていったのでは、というわけだ。

もうひとつ、「社会人が“部活”を求めていたから」という理由も挙げた。「部活ってすがすがしい。たった1日のために、みんなでがんばって協力してなにかを積み上げ、その1日で達成感や敗北感といった対価を得る。でも、社会に出てからはほとんどできない体験なんです」と加藤氏。なるほど、リアル脱出ゲームはみんなで協力して達成感を味わうという、部活と共通した体験が得られる。

ほか、「当時、『レイトン教授』シリーズがちょうどヒットしていて、若い女性が“リアルレイトンみたい”と、たくさん参加してくれました」と、九州の企業であるレベルファイブに感謝の意も表した。

リアル脱出ゲームを制作するうえでの5つのポイント

また、これまで10年間リアル脱出ゲームを制作してきたなかで、気を付けてきたことが明かされた。

- これまで観たり読んだりしたことのあるシーンを、実際に体験してもらう

- 謎を解く理由がある

- 協力して達成できるようにする

- 脱出率は10%を目安にする

- すでにあるものを利用する

1は、たとえば「アタッシュケースを開けたら時計と筒が出てきて、2色のコードがつながっていて、手にはハサミを持っていて……」など、実際に経験したことはないけれど、誰もが映画やマンガなどで見たことがあるという光景を、ゲーム中に盛り込むこと。「“(それっ)ぽい体験”を実際にしてもらえば、ものすごく盛り上がる」とのことだ。

2は、脈絡のない謎だけがあっても一般の人は楽しめないので、謎を解く必然性のある物語を用意すること。3は、謎解きが得意な人がひとりいればクリアーできるのではなく、メンバー全員が均等にがんばらないといけない構成にして、お互いに活躍を褒めあえるような体験にすること。5は、たとえば遊園地が会場なら、もともとある乗り物や建物を活かした謎を作れば、物語の中に入った感覚をより高めることができる、ということだ。

4の“脱出率10%”については、30歳前後でパチンコ依存症になった加藤氏の実体験が活かされている。「どうしてパチンコに通うのか考えたときに、本当に勝つのは10回に1回くらいだなぁと気づいて。その1回の快楽が忘れられない。10回中9回の悔しさをその1回が上回るんですよ」。しかし、最近では満足度にこだわり、脱出率が70%だったり10000分の1だったりというリアル脱出ゲームも作っているそうだ。

自分が主人公になれる体験や物語の中に入れる感覚=“参加型の物語”

さて、加藤氏は、リアル脱出ゲームを作るなかで「重要なのは、リアル脱出ゲームという形ではなく、自分が主人公になれる体験や物語の中に入れる感覚と気付いた」とし、さらに「これは“参加型の物語”だと思った」と語った。そして「参加型の物語は、日本のエンターテインメントのつぎなるキーワードになるんじゃないかと思っている」と続けた。

参加型物語の例としては、リアル脱出ゲームのほか、ニューヨークで上演され、たいへんな話題となっているオフ・ブロードウェイ『スリープ・ノー・モア』が挙げられた。これは6階建ての廃ホテルのあちこちで、役者たちが同時進行でパフォーマンスを行うショーで、観客は透明人間となって館内を自由に回り、それぞれが見たいもの、行きたいところを選択するという体験型エンターテインメントだ。

小説やマンガに代表される単方向の物語や、ゲームなど双方向性の物語も大好きだけれど、「もっと肌で風を浴びるように物語が進行していくものを観たいし、作りたい」と加藤氏。つぎなるエンターテインメントについては、リアル脱出ゲーム誕生の経緯も踏まえ、「ネット上で盛り上がっている動き、転がっているゆるい興奮を、現実の空間で体験化することに誰かが成功すれば、その誰かがつぎの億万長者になるんじゃないかなぁ」と展望を述べた。

最後に加藤氏は、参加型物語の可能性について言及。「たとえば、バスで連れていかれた廃村で、参加者が懐中電灯を持って朽ち果てた家を1軒1軒回っていく。そこで“このトイレで4番目の殺人が行われた。その方法はこうだった”というパネルを発見し、そうしたパネルが20枚くらいあって、全部読み終えたときに、村で起きた殺人事件の全容を知る。犯人を挙げるわけでも、殺害方法を当てるわけでもなく、ただパネルを読むだけでも、物語として体験できる」などと例を示し、ゲーム開発者たちに新たなエンターテインメントの可能性を示唆した。