レトロテイストに自動生成マップが融合した、古くて新しいFPS

Pixel TitansのFPS『Strafe』を紹介する。本作は海外大手インディーパブリッシャーのDevolver DigitalからPC版が本日より配信。参考までにSteamでの価格は1980円となっている(ちなみに米ドルでは後述するテーマに合わせた19.96ドル。また海外ではPS4版も配信中)。今回、ひと足先に本編を遊ぶ機会を得たので、その内容をご紹介しよう。

「FPSがワルかった頃」を思い起こす、ハードコアな緊張

『Strafe』の基本コンセプトは、「超進化した1996年のFPS」。初代『Quake』などフル3DのFPSが出たての頃のスピーディーでワイルドな雰囲気を現代流のヒネりで復活させようという作品だ。

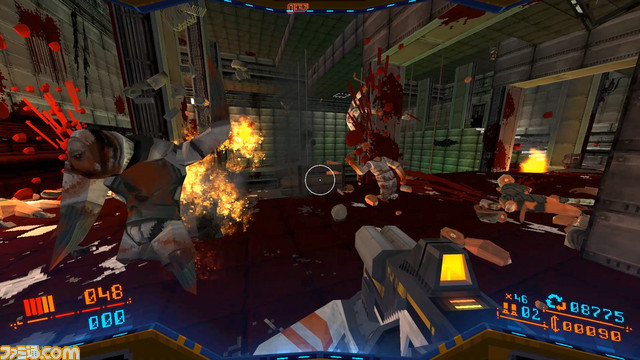

その特徴は、“敵が山盛り、流血や四肢切断などのゴア表現も山盛り”という、FPSを遊ぶのが現在よりもずっとワルいことだった当時の延長にあるアドレナリン全開シューター。敵が最序盤から大量に襲い掛かってきて、必死に応戦する銃弾で敵の頭や四肢が飛びまくり、気がつけば辺りが血しぶきで真っ赤にペイントされているという地獄絵図があっという間に出来上がる。もし自分が1996年当時のように中学生だったら、お母ちゃんやPTAの皆さんにはあまり見つかりたくないタイプのゲームだ。

全体では12面(4ゾーン×各3面)を収録しており、それぞれのマップ構成はローグライク的な自動生成。といっても完全ランダムなわけではなく、それぞれのモジュール(部屋)は人間が作ったもので、その配置や組み合わせがランダムという、インディーゲームで流行りの方式を採用している。これは当時なかったものだ。

そして実は、この敵の多さとランダム生成の組み合わせがなかなか厄介。というのも、マップが固定の場合は、難所で死んでも武器の補給場所や敵の密集地点などを記憶して対処法を考えていけばいい。しかしランダム生成の場合、「ここでコイツにこの強武器を使ってもすぐに弾が落ちてるはずだから大丈夫」、「この先は敵が多いから一回戻って回復しておこう」といった、自分が“流れ”のどの辺にいるのかに基づいた判断ができない。結果として、ハードコアなバイオレンス描写の中での緊張が持続することになる。

救いと言えば、敵AIがそんなに賢くなく、猪突猛進タイプがほとんどということだろうか。さらに最初は打撃メインの敵が多いので、一体一体の相手はそんなに難しくない。とはいえ、新たな部屋に入って撃ち始めた瞬間から常に数体がプレイヤー目掛けて突進してくる状態なので、戦闘中に手に入れた武器を気前よく撃ってたら弾切れのタイミングで囲まれているとか、敵が吐いた酸に気付かずに突っ込んで体力を持っていかれるといったこともしばしば。かなりのサバイバル力を求められる。

なお武器は30種類以上が存在し、グレネードランチャー機能などのサブウェポンが追加されるアップグレード要素も存在。ただし『Quake』シリーズや当時の他の多くのFPSと異なり、リロードが必要なのに注意。

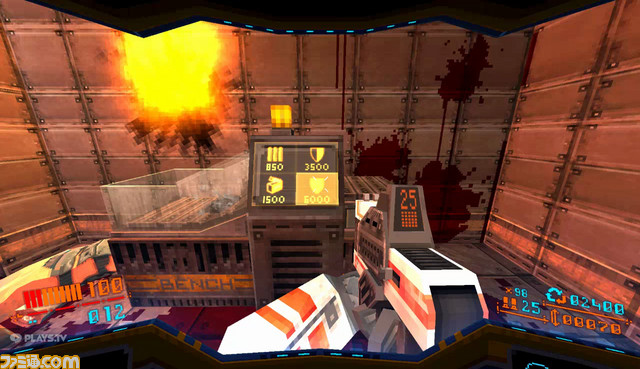

弾やシールドは、道中でドロップすることもあるが、マップ内に設置された施設から購入するのがメイン(敵がたまに落とすスクラップを通貨として使う)。同じく体力回復アイテムである食料も稀にドロップするが、マップ内のどこかにある『ハーフライフ』に出てきたような装置から入手するのが基本的な形となる。自動回復はない(それが1996年スタイルだからだ)。

ゲームはキャンペーンモード以外に、現状では周囲から襲ってくる敵を倒してできるだけ生存する“MURDERZONE”モードを搭載。またアップデートとしてデイリーチャレンジモードの“STRAFEZONE”と、毎週決められた構成のマップでタイムアタックに挑戦する“SPEEDZONE”モードが後日実装予定。さらにVRモードも予定されている(ゲロゲロに酔いそうだが)。

「クン・フューリー」バリのフェイク90年代トラッシュSF感

というわけで本作、90年代中盤のレトロFPSにオマージュを捧げているのは間違いないのだが、ここで注意しておきたいのは、『Strafe』はレトロFPSを“歴史的に忠実に”再現しようという作品ではないということだ。

例えばラフなローポリ表現(粗いポリゴン+退色した低解像度のテクスチャー)の3Dモデルはそれっぽく見えるが、ゲーム全体は高解像度だし、カラーも鮮やか(低解像度風に見えるオプションもあるが、デフォルトではオフ)。ドット絵ゲームのようなフォントも当時以上にカクカクしている。

当時のゲームの完コピというより、当時プレイヤーが抱いていたような緊張やショックを、現代のテクノロジーやゲームデザインを通じて与えようという部分のほうが大きい。逆にレトロテイストなフレイバー部分は、悪ノリしたパロディーに近かったりする。レトロFPSの再現を期待している人はNew Blood Interactiveがリリース予定の『Dusk』あたりを待つといいだろう(本誌では以前プレビュー記事をお届けしている)。

一方で、この“悪乗りパロディ感”はそれはそれで楽しいものだ。テイスト的には、一部のスキモノ諸氏に話題となった短編映画「クン・フューリー」のような感じに、当時を知っていれば誇張されすぎ具合が面白く、知らないなら知らないで突拍子もなさに笑える。

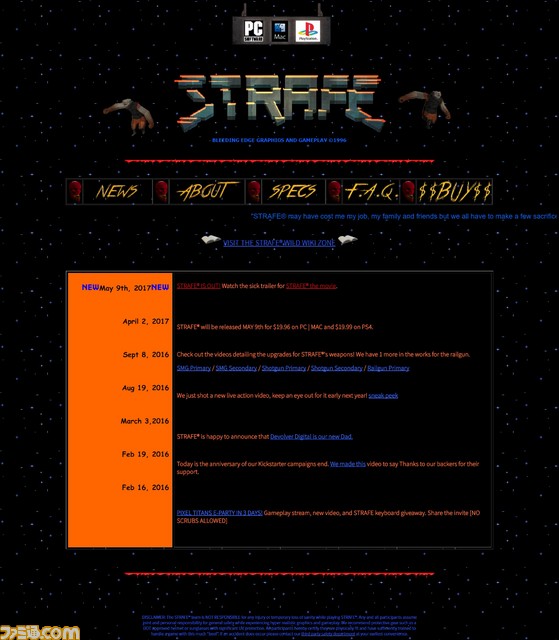

例えば本作のホームページも、アニメーションGIFがここぞとばかりに多用され、“NEW”の色がギラギラと変わり、さらにMarqueeタグで無意味に文章がスクロールするという、90年代の個人サイト仕様感だ。

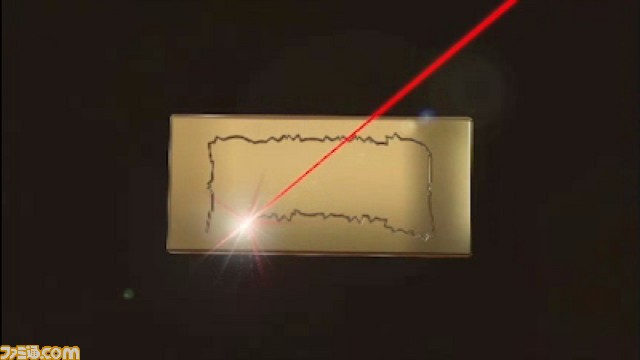

そしてゲーム起動直後のDevolverロゴも、レーザーエッチングでロゴが刻まれる様子がノイズだらけの低解像度でチープなCGビデオで流れるという、往年の海外パブリッシャーInterplayのロゴムービーへのオマージュという分かりにくいネタ。

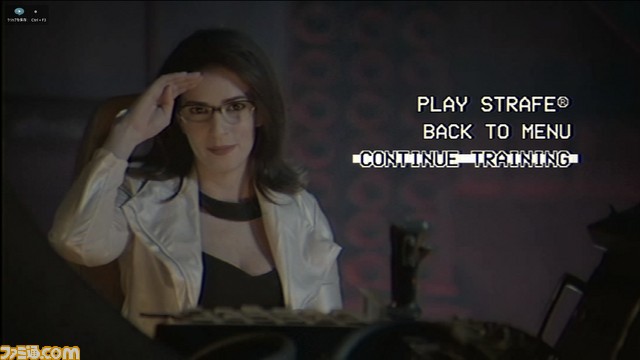

低解像度でノイズもりもりの実写ビデオというのはプロモーション的にも力を入れている部分で、チュートリアルが実写ビデオ+実写ビデオ風フィルターのインゲーム画面という頭のおかしい構成(チュートリアルがビデオなら本当は操作できるわけないのに、そういうフィルターがかかっているだけだから操作できちゃうんである)になっているほか、ローンチ記念で架空の『Strafe』映画トレイラーも公開。「SFゲーム『Strafe』の世界が現実を侵食し始めた……」という、レンタルビデオ店でVHSテープが埃を被っていそうな内容となっているので、激しいプレイの合間に観て脳を溶かしてリラックスして欲しい。