ゲーム以外にこそ可能性が広がる(?)“Microsoft HoloLens”

2017年5月8日、9日、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン合同会社は、Unity開発者や学生を対象とした“Unite 2017 Tokyo”を、東京国際フォーラムにて開催。ここでは、開催初日の本日8日に行われた講演“Microsoft HoloLens(以下、HoloLens)が実現するMixed Realityの世界”の模様をリポートする。

ちなみに、今回の“Unite 2017 Tokyo”では、“HoloLens”をテーマにした講演が目立つ。初日の8日だけでも、本講演以外に“UnityとHoloLensとクラウドの連携による3Dソリューション「AR CAD Cloud」”、“PepperをHoloLensでナビゲーションする技術”、“「VR」および「HoloLens」の開発事例ご紹介”などがあり、HoloLensの注目度がいかに高いかが伺える。

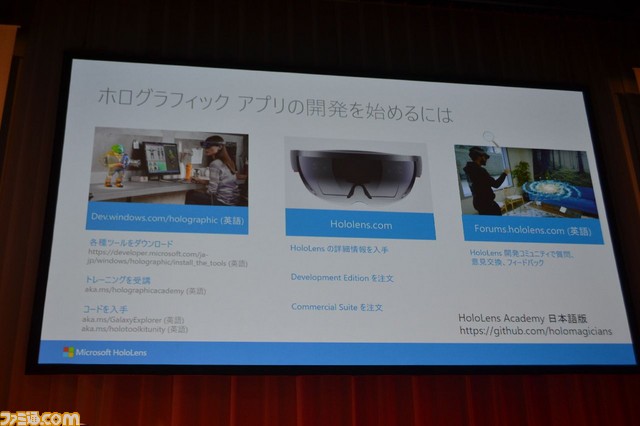

本講演を担当するのは、日本マイクロソフト プリンシパル テクニカル エバンジェリストの高橋忍氏。HoloLensの担当エバンジェリストとして、開発者の支援活動を行っている。本講演では、Unityを使っている開発者に向けて、HoloLensの特徴などを解説した。

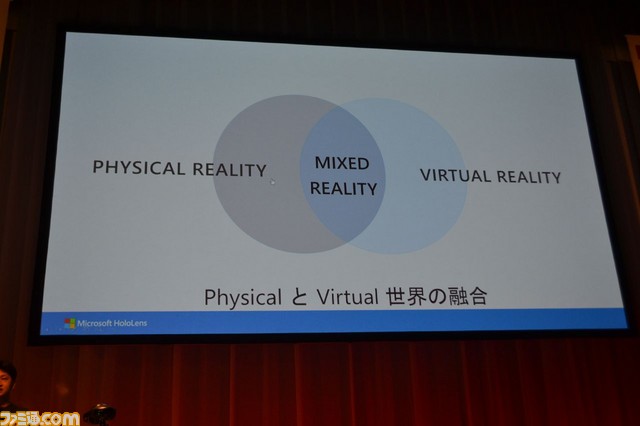

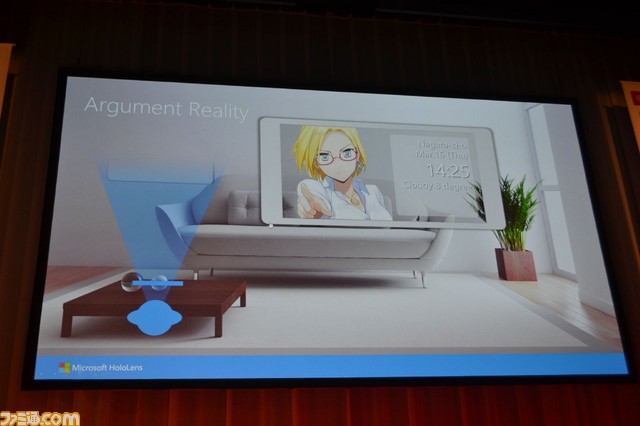

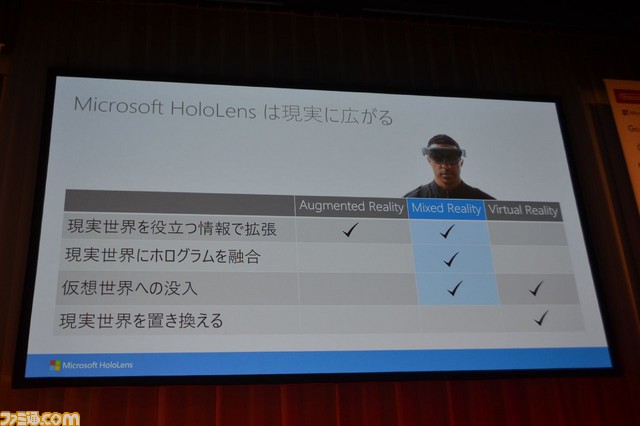

まず、マイクロソフトが提唱している“Mixed Rearity(MR)”についての定義から。もともと学術用語ではあるが、マイクロソフトは実際に存在する物理世界(Physical Reality)と人工的に作られたバーチャル世界(Virtual Rearity)の融合だと定義している。高橋氏は、「物理世界にバーチャルのオブジェクトを持ってくるという感覚」だと言う。この考えかたでは、“AR(拡張現実)”も浮かんでくるが、ARがさまざまなデバイスを通じて物理世界の“手前”にオブジェクトなど、情報を重ね合わせるのに対して、“Mixed Reality”は物理世界上にオブジェクトを配置していることが最大の差異となる。そのためMRでは、デバイス側が物理世界を3D空間として把握している必要がある。そうして初めて物理空間にオブジェクトを配置できるようになるわけだ。

高橋氏は、「よくHoloLensは、VRやARとは合わないのではと言われるが、そんなことはなく、みなさんの想像次第であらゆるタイプのものができるはず」と語ってくれた。

HoloLensはWindows 10搭載PC!

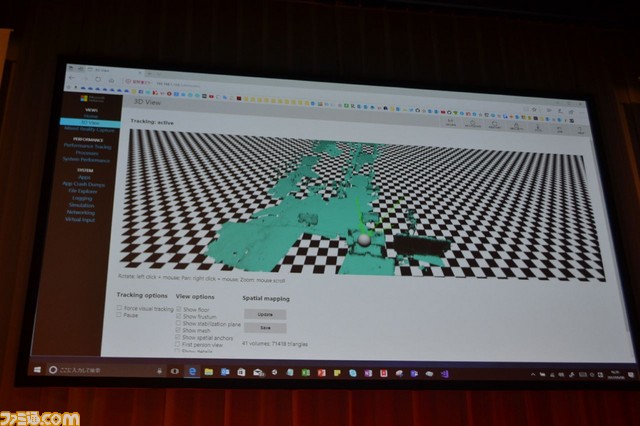

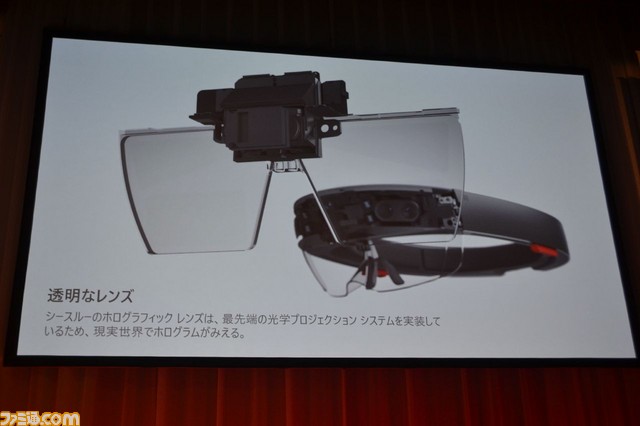

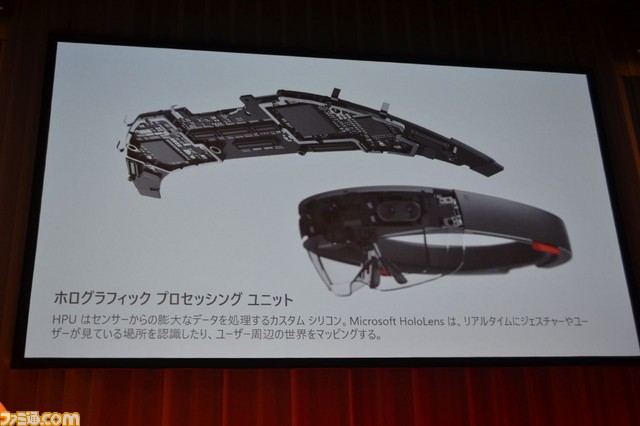

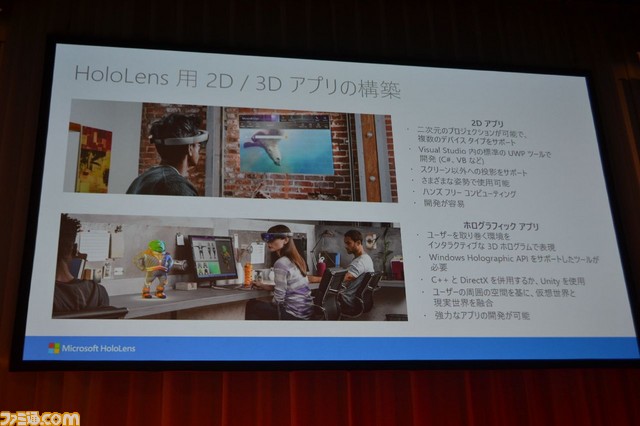

続いては、HoloLensのデバイスについて。HoloLensというのは、ケーブルレスのスタンドアローンコンピュータで、バッテリーもセンサーもすべて内包している。センサーは周囲の環境を認識し情報化するセンサーや、ジェスチャー、相手の顔を認識するものなど、3種類がある。また、透明なレンズからは相手や周囲を見ることができ、「相手が怪訝な顔をしているのも全部見えています(笑)」(高橋氏)とのこと。HoloLensは、スタンドアローンかつハンズフリー&シースルーで操作可能なコンピュータ。装着すれば、特別な接続なども必要なく動作可能だが、それを実現させているのが“HPU(ホログラフィック プロセッシング ユニット)”。また、サイドには空間サウンドが配置されているので、現実の音を遮ることもないという。

HoloLensの詳細なスペックも紹介された。32bitのCPU、メモリーも64GB Flash/2GB RAMと、8インチのタブレット程度のスペック。にも関わらずパワフルな動作を可能にしているのは、“HPU”のおかげだと高橋氏。あまりにもスペックオーバーの作業はできないが、モバイルデバイス用アプリの感覚で開発すれば、HoloLensの能力を引き出せるとのことだ。

そして、HoloLensのアプリを開発するにあたり、高橋氏から簡単に注意点が示された。たとえば炎天下での使用には向いていないなど、HoloLensは万能ではなく、特性を理解したアプリを作る必要がある。

★ポログラムをどこに置くのか?

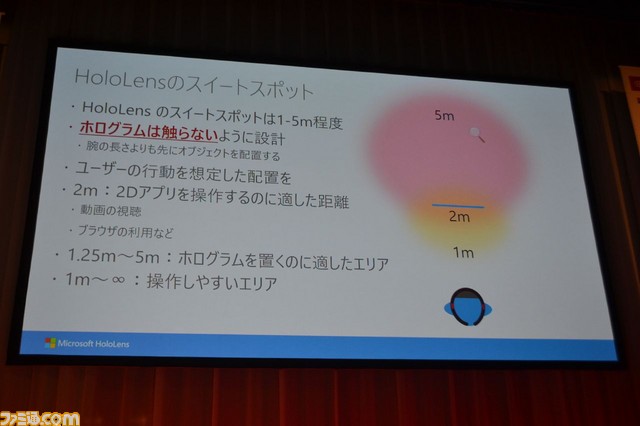

HoloLensでホログラムを置く最適なスイートスポット、それは1.25メートル~5メートルなのだそうだ。“ユーザーが触れられない距離に置く”のが前提で、あまりに近いと視野角の関係で見切れてしまう。大きなオブジェクトは遠くに、小さなオブジェクトでもユーザーが触れない1.25メートル以上に配置するのがいいそうだ。

★開発で重要なこととは?

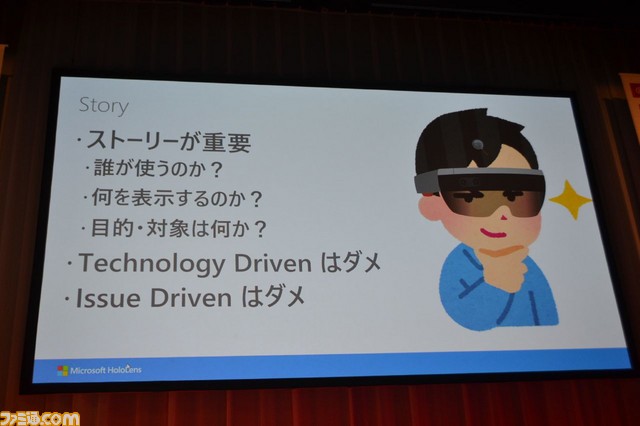

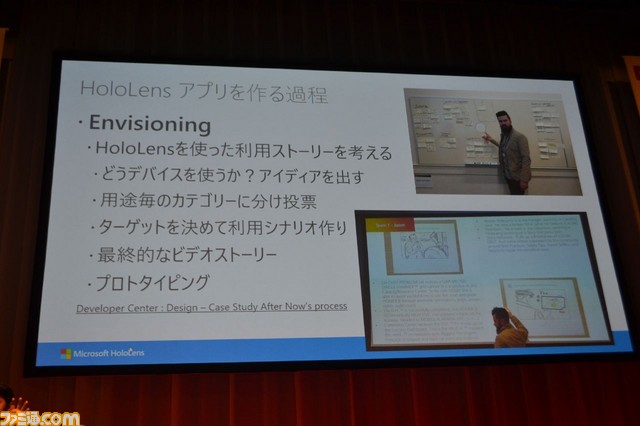

そのアプリを、誰が、何のために使うのかが最重要で、“HoloLensありき”でスタートしたアプリは「絶対に失敗する」と高橋氏。つまり、アプリを完成させることがゴールになってしまい、ユーザーに使ってもらえるものになっていない。何かをさせるためにはHoloLensを使用するのが最適……そういったユーザーの利用ストーリーを考えることが重要なのだそうだ。ファミ通ドットコムでも何度かご紹介したことがあるが、日本航空が教育や訓練に活用しているシステムにHoloLensを導入した際も、こうした“Envisioning”が何度も行われたそうだ。

【関連記事】

JALが“Microsoft HoloLens”のコンセプトモデルを開発、運航乗務員や整備士の教育・訓練に活用へ

「HoloLens(の価格)はまだ高いですが、今後Windows Mixed Realiryというデバイスが出てきます」と高橋氏。これらのデバイス自体はVRデバイスになるが、Windows 10 PCに接続することにより、MRに近い環境を作り出すことが可能。今後、一般ユーザーがMRを体験するのは、これらのWindows Mixed Rearityになり、ハイエンドユーザーはHoloLensを使う環境になるだろうと、今後の市場予測を語ってくれた。

最後に高橋氏は、「HoloLensの需要は非常に多いです。しかし、開発者の数が足りません。Unityのスキルを使って、HoloLensアプリをたくさん出してくれればと思います」と語り、講演を締めくくった。