2017年2月21日から2月28日まで、東京、大阪、福岡の3都市で開催され、合計約1500名もの学生が参加した “大学・短大・専門学校生向け クリエイターを目指す者たちへのカンファレンス”。

つぎつぎとヒット作品を生み出し続けるレベルファイブだが、いったいどのような人たちが、どんなふうに企画や開発をしているのかは、これまであまり表に出てこなかった。だがこのカンファレンスでは、「将来クリエイターになりたい!」と強く願う学生たちに向けて、同社のトップクリエイター陣がふだんは目にすることのできない開発の舞台裏を見せてしまうという、貴重なセッションが行われたのだ。

取材を行った2017年2月26日に開催された東京会場では、昼と夜の2回に分けて同内容のセッションが開催されたが、それぞれ席を埋め尽くすほどの学生たちが詰めかけることとなった。ファミ通.comでは、これら各セッションのリポート記事を数回に分けてお伝えしている。

『妖怪ウォッチ』のクロスメディア展開で大ヒットを記録したのも記憶に新しい、レベルファイブ作品。ヒットを生み出すコンテンツの制作では、“ゲームクリエイターだからこそ出来るゲーム作り、アニメ作り”のやり方が重要になるという。

今回は、そのポイントについてレベルファイブ代表取締役社長/CEO日野晃博氏と、プロジェクト推進部プランニングチームでディレクターを務め、さまざまなクロスメディア展開に関わってきた栗秋寿彦氏が、学生に向けてじっくりと語った内容をお伝えしよう。

そもそもゲームクリエイターって?

ゲームクリエイターはゲームを制作する人、ということは当たり前だ。だが、日野氏によると、アニメや玩具などの幅広いメディアでコンテンツ展開をするレベルファイブでは、ゲーム制作だけを担当するゲームクリエイターは、ほとんどいないという。

まさにこうした業務の実例として、プロジェクト推進部で働く栗秋氏自身が、ゲームの制作だけではなく、映画やアニメ、玩具などのクロスメディアの制作にも深く関わっているのだと語った。

ゲーム以外の制作も行う開発現場は、非常に楽しくおもしろい仕事だと日野氏は説明しつつ、会場に集まった学生に向けて「この中に、ゲーム制作だけではなくてアニメや映画作りを志望している方はどれくらいいらっしゃいますか?」と呼びかけた。

すると……なんと、半数ほどの学生が挙手! さすがは“ゲームクリエイターだからこそ出来るゲームづくり・アニメづくり”というテーマに興味を抱いて集まった学生たちだ。

日野氏は、そんな幅広いコンテンツ制作を志望する学生たちに向けて、実際にレベルファイブのゲームクリエイターはどんな仕事をしているのかについて具体的に語った。

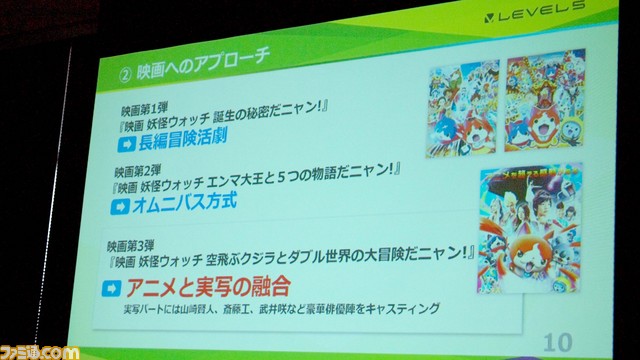

今回は、2013年にリリースされてからというもの、瞬く間に人気シリーズとなった『妖怪ウォッチ』シリーズと、ついにこの4月から展開が開始された最新作となる、『スナックワールド』を例に挙げて、説明が行われた。

日野氏は、そもそもレベルファイブのクロスメディアプロジェクト戦略は、2008年に発売した『イナズマイレブン』から始まったと語る。

『イナズマイレブン』のクロスメディア展開の特殊な点は、ふつうゲームがアニメ化する場合、ゲームが人気になった後でアニメ専用のシナリオを作るもの。だが、このクロスメディアプロジェクトの戦略は、アニメ、ゲーム、映画を3つ同時に展開するための企画を最初に考えたのだという。

日野氏によると、同時に複数のメディアで展開する作品になるため、物語の中に玩具にできるアイテムを登場させるような内容であり、なおかつ、しっかりとした映画に見合った規模感のストーリーが作れる世界観、といった条件を満たす企画として立ち上げなければならないというのだ。

『妖怪ウォッチ』のクロスメディアプロジェクト戦略

大ヒットした 『妖怪ウォッチ』は、『イナズマイレブン』や『ダンボール戦機』といった、同社のクロスメディアプロジェクトとして立ち上がった企画だ。前述のとおり、『妖怪ウォッチ』も企画の立ち上げ時から、複数のメディアで同時に展開をする準備をしていたわけだ。

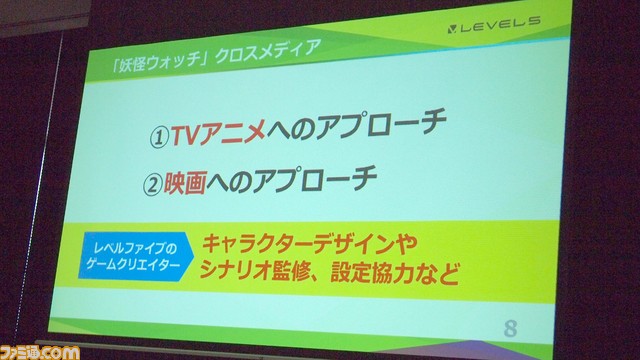

こうした“同時展開”にこだわる日野氏のクロスメディアプロジェクト戦略が功を奏し、『妖怪ウォッチ』は社会現象になるほどの大ブレイクをする。日野氏は、こうした大ブレイクを生み出した要因のひとつとなったのは、「映画やアニメの美術設定、キャラクターデザインなど、作品の個性を司る部分をレベルファイブの社内で制作したこと」と語る。

テレビアニメを作るにあたっても、「世界観のここが大切」とか「こういう風にキャラクターを立てて貰わないと、おもしろくならない」という、“こだわり”がアニメなどのほかのメディアに反映できるのだという。

ここで、日野氏からアニメ制作の具体的な業務について説明された。レベルファイブでクロスメディアプロジェクトが立ち上がった際には、まず社内でアニメ番組の監督や音楽などのスタッフを選定することから始めるという。

さらに、『妖怪ウォッチ』においては、アニメ番組の“仕様”も決めたのだという。『妖怪ウォッチ』のコンセプトは“バラエティー番組”であり、30分を割いてひとつの物語を描くのではなく、テレビのバラエティ番組のように、番組内に細かくコーナーを設けて、そのコーナーごとのオムニバス形式の構成にするというものだ。さらに、シリーズの中に別の主人公がおり、その主人公の視点での物語を語るという、アニメ番組としては斬新な構造を採用したことも、レベルファイブで決定した“仕様”だ。

さらに、 “バラエティー番組”と並ぶ、“家族で見られる作品”というもうひとつの大事なコンセプトも企画立ち上げの段階から設定したものだったという。ただの子ども番組にするのではなく、大人と子どもがいっしょに見られるような、大人の話題と子ども、それぞれの世代の話題を両方盛り込むことで、家族間での会話が生まれるようにしようと、あらかじめイメージされていたのだ。

実際に『妖怪ウォッチ』では、作中に大人にしかわからない古い漫画やアニメ、ドラマのギャグを入れて、それを親が子どもに説明する図式や、逆に子どもにしかわからないようなネタでも、親に説明したくなるという親子の間のセッションが生まれている。

イメージ通りに「家族でクスリと笑えるような作品になったと思っている」と語る日野氏。

だがしかし……日野氏は、番組には“反響”もたくさん寄せられた話があったということを明かした。

中でも、刑務所を舞台とした“犬脱走”のエピソードで、“サム”というクマのぬいぐるみが登場した話では、作中でサムの首が「ポーン!」と飛んで死んでしまう、という大人向けのブラックジョークを狙ったものだったが、逆に「子どもが泣き出した!」など、視聴者からの率直な意見が大量に寄せられたと、思わず苦笑いしつつも語った、日野氏と栗秋氏。

さらに、最近でもアニメの新コーナーとして、かなりブラックな内容を描いた“黒い妖怪ウォッチ”というシリーズが放送されたが、こちらにも、過去最高レベルの“反響”が集まったのだとか!

あらゆる方面から「やめてほしい」という意見が届いたそうだが……日野氏はそうした反応を受けて、「またやろう」と思ったという。

これには、会場に集まった学生たちも大笑い。こうした攻める姿勢を崩さないところも、企画の骨子をレベルファイブの内部で制作しているからこそ可能なのかもしれない。ちなみに、現在池袋のナンジャタウンでは“黒い妖怪ウォッチ”のイベントが開催中だ。