VR講演の4回目、2年前のメンバー+αのゲストが集結!

2016年10月28日、エンターテインメント業界の各所で活躍してきた黒川文雄氏が主催するトークイベント“エンタテインメントの未来を考える会”(黒川塾)の第41回が開催された。

今回のテーマは、今年多くの注目を集めているVR(バーチャルリアリティー)の現状とこれからで、同タイトルの催しとしては4回目。2年前の2014年11月12日、“黒川塾(二十一)”でVRの未来を語り合っていたゲスト陣が、各VRデバイスが出そろったこのタイミングでふたたび集結し、VRの現状と今後の展望について、ディスカッションが行われた。

[関連記事]

・“黒川塾(二十一)”が開催 “本物”のブームがきているVR(バーチャルリアリティー)の未来をスペシャリストたちが熱く語る

ゲストとして登場したのは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント ワールドワイド・スタジオ プレジデントの吉田修平氏、バンダイナムコエンターテインメント 第1事業本部 ゲームディレクター/チーフプロデューサーの原田勝弘氏、エクシヴィ代表・Oculus所属、VRクリエイターの3つの顔を持つ近藤義仁(GOROman)氏という、2年前のメンバーに加え、今回が初参戦となるバンダイナムコエンターテインメント AM事業部 エグゼクティブプロデューサーの小山順一朗(コヤ所長)氏の4名のパネラー陣。スピーカーはおなじみの黒川文雄氏が務めている。

いよいよ発売になったPS VRについて、吉田氏に反響を聞く

現在、VRを語るのに最高にホットなメンバーが集結した今回の黒川塾となったが、まずは2週間前に発売が開始されたばかりのプレイステーション VR(以下、PS VRについて)について、吉田氏に反響を尋ねる形で、セッションがスタートした。当初は2016年3月の発売を目指しており、ハード自体の開発も早い段階で終わっていたが、高まる需要に対応するために発売を10月に設定したと吉田氏。そのお陰もあって、ローンチタイトルの調整や、さまざまなテスト、チューニングをしっかりと行う時間が確保でき、結果的に大きな問題もなく、世界的にいい状況とのこと。ただし、現時点では、まだ需要に供給が追いついていない状態が続いているので、今後も継続的に出荷を行っていくことを約束していた。

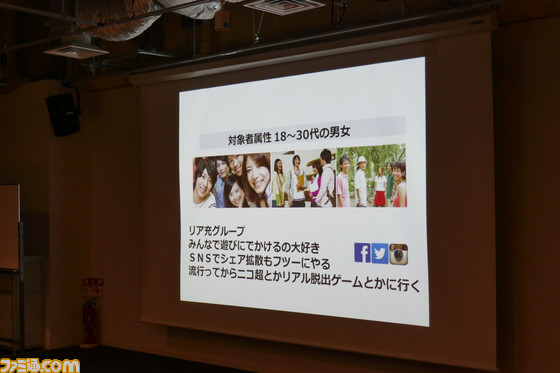

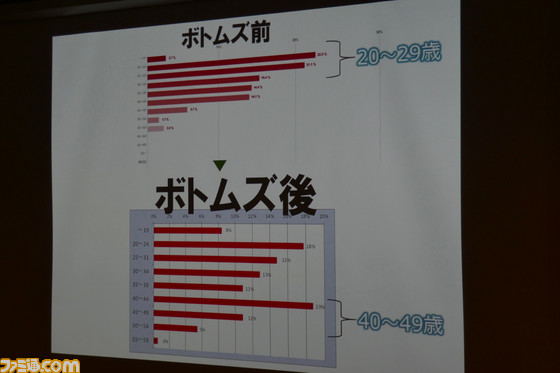

今回、初参加となるコヤ所長は、吉田氏、原田氏、近藤氏で、黒川塾でVRを語ることを聞いて、「オレがいないのはありえない」と声をあげて、参加に至ったとのこと。そんなコヤ所長は、まず先日大盛況のうちに終了した“VR ZONE Project i Can in お台場ダイバーシティ”(以下、VR ZONE)について、開催の経緯や苦労話といった知見を披露。VR経験の浅いユーザーを対象に、しっかりと予約を取って体験しにきてくれる施設を作ろうということで、最初に想定したユーザーは18〜30代の男女、所謂リア充世代(コヤ所長談)とのこと。

コヤ所長は、『スペースインベーダー』が登場した時代から1プレイ100円というスタイルがアーケードでは定着しており、開発費も機材も高騰している現在でもそのスタイルが続いていることが、アーカード業界の斜陽の原因のひとつでもあると指摘。そこで、「ビデオゲームってこんなもんでしょ」と、皆が持っているイメージを一度断ち切るため、VRを使った新しい世界を見せ、その価値を高めようとしたことが、VR ZONE立ち上げのきっかけと語っていた。

また、VRとしてのおもしろさを純粋に体験してもらうため、イメージが先行しないように開始当初はIP(知的財産)タイトルは使わず、『高所恐怖SHOW』や『トレインマスター』、『脱出病棟Ω』など、オリジナルのコンテンツを用意。ある程度の認知が進んだところで、いよいよIPタイトルを導入。選ばれたのは懐かしのアニメ『装甲騎兵ボトムズ』であった。

バンダイの有名IPである『ガンダム』ではなく、『ボトムズ』が選ばれた理由として、「ガンダムをVRで再現してみて発見したのは、自分がガンダムになってしまうんです。本当はコックピットにいるはずなのに、ビルの向こう側をのぞくとザクが見える。それってよく考えてみると、操縦してるのではなく、オレがガンダムになっているぞと。それだと体験の意味が違いますよね」と、原田氏が説明。コヤ所長は、「結局身に引きつけて感じる現実との比較がないと驚きが感じられないということと、ボトムズは鉄の棺桶を作りたかった」ことが、『装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎』に決まった経緯であると語っていた。

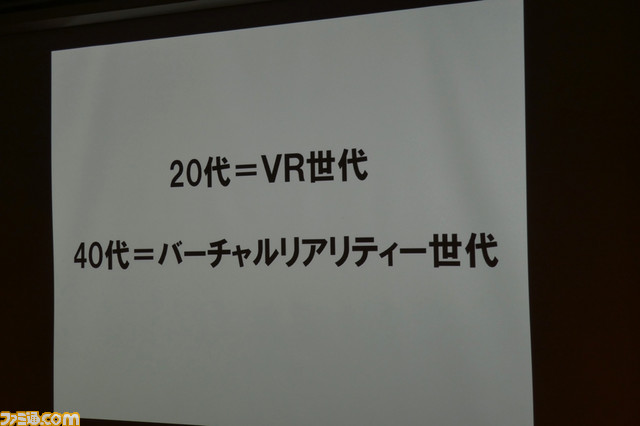

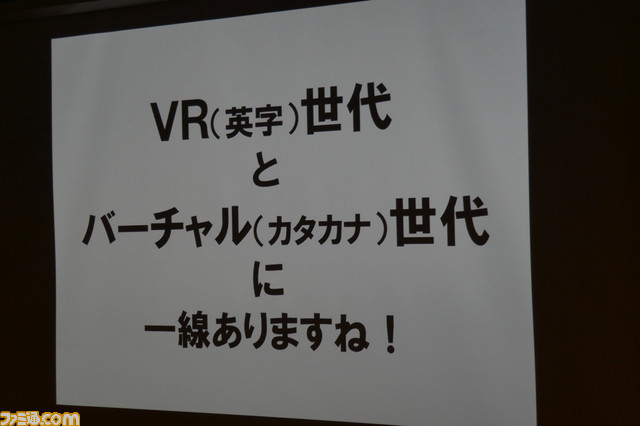

実際にVR ZONEの運営を行ってみて、コヤ所長はVRに対して、VR(英字)世代と、バーチャル(カタカナ)世代に、一線があるとのこと。これは、90年代に流行ったバーチャルリアリティーは非常にクオリティーが低く、そのため、その頃に体験をしたことのある40〜50代の人間は、“バーチャル・ガッカリ世代”=VR呪いの世代と表していた。実際、VR ZONEをスタートさせた直後も、この年代たちの方に声をかけても「バーチャルって、そんなにたいしたものじゃないでしょ」的なことを言われたり、「この前やったよ」と言われたと思えば、ただのヘッドマウントディスプレイ(目の前に大きめのスクリーンが表示される、VR機能のない純粋なヘッドマウントディスプレイ)だったりと、かつて身についたイメージが強く残っている人が多いようで、実際に体験してもらうと、そのギャップにほとんどの人は驚くそうである。反対に、当時を知らないいまの若い世代は、VRというと最先端のおもしろいものといったイメージを持ってくれていると説明していた。

かつて、3Dポリゴンをバーチャルリアリティーと呼んでいた時代

ここで黒川氏が、初代プレイステーションの稟議をソニー本社に通そうとしたときのことを吉田氏に質問。吉田氏は、「当時、ソニーの偉い人の中では、ゲーム機なんてやるべきじゃないって人のほうが多かったんです。私の最初の仕事はソニー内部を説得することのサポートだったので、ゲーム機がダメなら、家庭用バーチャルリアリティーシステムって言って説得したらどうだろうって、資料を作ったことがあります」という、当時の話を披露。いまでは想像すらできないが、90年代当時は急激に普及していったポリゴンの技術と、視点を自由に動かせる箱庭の世界が、バーチャルリアリティーと語られていた。原田氏によると、1995年に発売された『リッジレーサー』のチラシで、“バーチャルリアリティーの新しい時代の幕開け”といったキャッチも書かれていたとのこと。今の仮想世界に入り込む体験ができるVRと違い、90年代のバーチャルリアリティーは、モニターの中に存在していた仮想世界であることを、如実に表すエピソードである。