話題のSFアクション・アドベンチャーをインプレ!

小型宇宙船に乗って、宇宙を旅して惑星を探索。その惑星に住むさまざまな生物などを発見していくという、SFアクション・アドベンチャー『No Man’s Sky』。こんな壮大なスケールのゲームを、インディーゲームスタジオのHello Gamesが開発しているということでも話題を集めた『No Man’s Sky』を、ゲームや映画をこよなく愛するキモ次郎が語る。

プルトニウムの光に誘われて迎えた、ちっぽけな死

プルトニウムの赤い輝きに、夏の虫よろしくフラフラと無防備に近づいたのがマズかった。足元に空いた大穴の存在に気づいたときにはもう手遅れで、ジェットパックの噴射も虚しく僕は地面に叩きつけられていた。

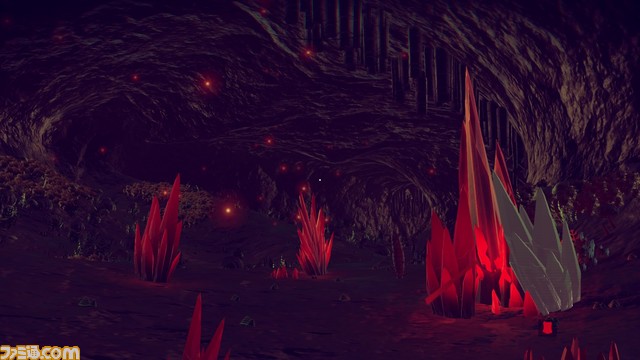

底には地下洞窟が広がっていた。見上げると、僕が足を滑らせた穴がポッカリと口を開けている。ジェットパックを使えば脱出できない高さではない。でも、そうしなかった。眼前に、まるで赤い絨毯のようにプルトニウムの結晶が広がっていたからだ。僕は夢中で採取しながら奥へ奥へと進んでいった。

アイテムが持ちきれないことを告げるメッセージで我に返り、ようやく道に迷ったことに気がつく。いくら歩いても地上への出口は見つからない。頭上に明かりを見つけて近づくと、珍しい形の光る岩だった……そんなことをくり返すうち、僕はこの地下洞窟からの脱出を諦めることにした。

もう随分長いこと空を見ていないが、幸いここの景色は悪くない。周囲に漂うプルトニウムの結晶はまるでホタルのように美しく、地底湖の怪しい輝きも目を楽しませてくれる。生命維持装置のエネルギーが切れるまで、この幻想的な空間をゆっくりと楽しむのも悪くないだろう。

こうして僕は、広大な宇宙での初めての死をちっぽけに、穏やかな気持ちで迎えた。

おもしろいかどうかはまだわからない、でも『No Man’s Sky』のことを語りたいのだ

1800京個以上もの惑星を旅する広大なオープンワールドとして、発表直後から世界中で高い注目を集めていた『No Man’s Sky』。日本でも発売されるや各種ゲームメディアはもちろん、個人のブログでも盛んに論じられ、発売からひと月近くが経過した現在、その評価もだいぶ定まってきた感がある。制作したHello Gamesが発売前に強調していた通り「万人向けではない」という評価だ。

僕もその評価に異論はないし、正直に告白すればこの作品のおもしろさがまだよくわかっていない。でも、こうやってレビューを書いている。なぜか? 語りたいのだ、『No Man’s Sky』の中で経験した僕の物語を。宇宙のどこかにいる仲間たちに向けて。

『No Man’s Sky』の“充実した空白”

本来であれば僕の個人的な物語なんかよりも先に、本作を構成する4つの柱――探索、戦闘、売買、生存について解説を行い、購入を検討している人に向けてゲームのルールやおもしろ味をしっかりと伝えるのがゲームレビューの文法だ。でも発売前ならいざしらず、このタイミングでそんなレビューを書くことは、ただの怠慢でしかないだろう(なにより最高にカッコ悪い)。それに『No Man’s Sky』は、ゲームの文脈だけで語るにはいささか寡黙な作品でもある。先ほど「おもしろさがよくわからない」と言ったのもそういった事情からだ。

未知の惑星に到着したときの高揚感はこの作品以外では味わえないものだし、ギョッとするような宇宙生物たちとの出会いも楽しい。戦闘と売買は作業的な面があるのは否めないが、野太い物語があるとは言えない本作において、ゲームプレイをダレさせないアクセントとして機能しているのは確かだ。

でもそれらの要素が、“宇宙の中心を目指す”という『No Man’s Sky』の長大なマラソンコースを完走するための心強い応援になっているかと言われたら、残念ながらそうとは言えない。本作はあくまで寡黙に、淡々とプレイヤーを見つめている。

一方で、上に挙げたような製作者があらかじめ用意した遊びの部分ではなく、そこからこぼれ落ちた部分に生じるナニかは、間違いなく僕をゲームに向かわせる力を持っていた。それは最初に挙げたちっぽけな死であったり、誤って破棄してしまった重要なアイテムをなんとか入手すべく、宇宙ステーションの発着場でつぎつぎと訪れる異星人にセールスマンのように商売を持ちかけている時間だったりする。

もし『No Man’s Sky』が、プレイヤーを「さあ、つぎへつぎへ!」と果敢に誘導する作品だったら、こんな気分にはならなかっただろう。もし遊びが盛りだくさんな内容だったら、それはそれでゲームを楽しむが、あっという間に“消費”して終わっていただろうし、レビュー記事を書くこともなかったと思う。

評論家/作家の川本三郎は、『AKIRA』などで知られる大友克洋の初期短編集『ハイウェイスター』の解説文で、同作のことを“充実した空白”と表現した(実際『ハイウェイスター』に収録されている短編のほとんどは、けだるい日常をけだるく描いただけなのだが、それがべらぼうにおもしろくて記憶にも残るのだ)が、その認識は『No Man’s Sky』の魅力にも通じるところがあると僕は考えている。1800京個以上もの惑星が存在する『No Man’s Sky』の宇宙は空白が多い。でも、その空白はさまざまな個人的な物語を生む要素を孕んでいる。これを退屈と感じるか充実と捉えるかで、作品の評価は180度変わるだろう。

ナラティブの魔物とマゾヒス

我ながらどうにもまとまりがなくなってきたレビューをまとめるために、少し昔の言葉を掘り返してみよう。ナラティブ(narrative)――その意味については、CEDEC 2013の中で行われたセッション“「ナラティブ」はここにある! 国産ゲームに見るナラティブとは?”のファミ通.comでのリポート記事内にわかりやすい説明がある。

「ナラティブには時系列は設定されておらず、ユーザー個人個人の経験や出来事を通じて語られる物語のこと。そして、作り手がコントロールしているかどうかに関わらず、受け手に意外性と偶発性を感じさせることが重要なポイントとなる。(中略)プレイヤー自身の経験になるものがナラティブなのだ。ナラティブという概念を簡単に定義できないのは、人間の頭の中にしか存在せず、結果からしか生まれないから。何をナラティブだと感じるかは、体験するユーザーのバックグラウンドや触れてきた文化によって変容する」(引用元はこちら)

試しに上記の文章の“ナラティブ”とある部分を、すべて『No Man’s Sky』に置き換えてみてほしい。短いながらも秀逸な『No Man’s Sky』レビューの完成だ。つまり『No Man’s Sky』は恐ろしいほどにナラティブってことである。もはやナラティブの魔物だ。

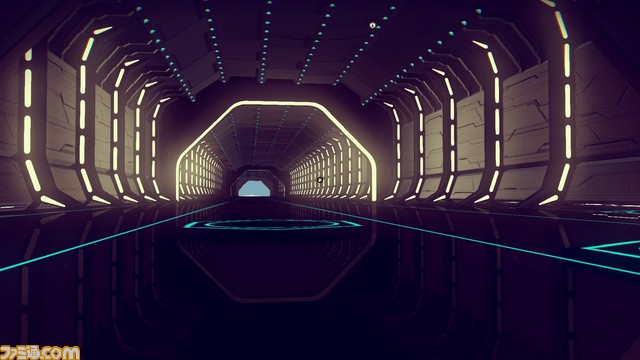

実際、“バックグラウンドや触れてきた文化”で本作を語る人は少なくない。週刊ファミ通本誌(2016年9月8日号)に掲載された飯田和敏氏のレビューには「1960〜1970年代のSFを思い出す、“ゆるサイケ”とでも言うような、夕暮れ時のような色合いがカッコイイ」と書かれていた。某Web媒体の濃密な『No Man’s Sky』レビューには、ドライビングシミュレーションゲームの『Euro Truck Simulator』と似た印象を抱いた……なんていうユニークな感想があった。僕個人の話で言えば、宇宙ステーションに戻る途中でパルスエンジンの燃料が切れ、広大な宇宙でノロノロ運転をする羽目になったときに『銀河の三人』(ファミコン版)のことを思い出している。「あのゲームもブースターの活用が重要だったなぁ……」なんてことを、気が遠くなるほど長い移動時間のあいだボンやりと懐かしんでいたのだ(ちなみに、パルスエンジンの燃料は宇宙空間でも簡単に入手できたことを後に知る)。

“プロシージャル(自動生成)”によって生み出された『No Man’s Sky』の宇宙では、至るところで魔物が口を開けてプレイヤーを待ちかまえている。そして、飯田氏も、某Web媒体の書き手も、僕も――みんなその魔物に魅了されているのだ。ガブガブと噛みつかれることを「キモチいい〜」と楽しむマゾヒストなのだ……いや、勝手にマゾ認定するのは問題があるので訂正しよう。少なくとも僕はマゾヒストだ。

改めて言うが、『No Man’s Sky』は「万人向けではない」し、間違いなく人を選ぶ作品だ。でも逆に考えてほしい。この作品を楽しめるってことは“選ばれた人間”でもあるのだ。それって、なんだかキモチよくないだろうか? もしそう思えたなら、キミも立派な宇宙のマゾヒストだ。ぜひ、『No Man’s Sky』の充実した空白に身悶えてほしい。

著者紹介:キモ次郎

元ファミ通.comのニュース記者で、現在はサラリーマンの傍らたまにゲームのレビューを執筆。時間が止まる系のAVが好きな、いたってノーマルな性癖の持ち主。