いま密かな話題を呼んでる“Kamata”

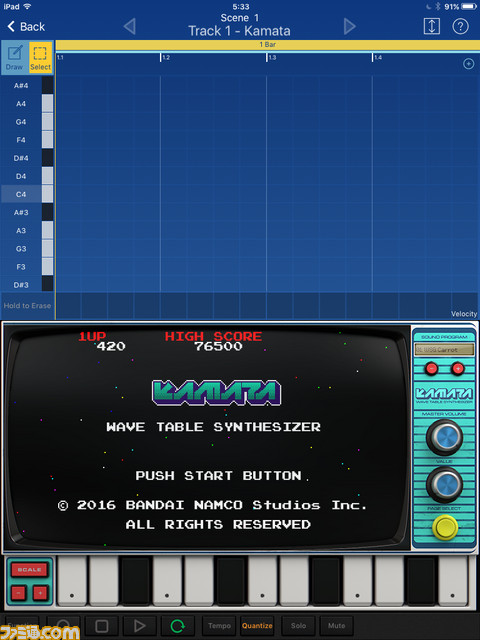

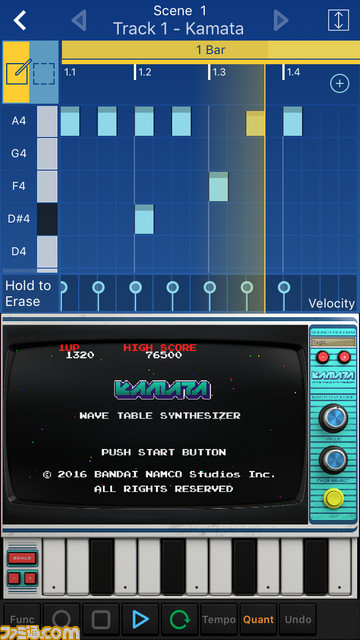

楽器メーカーのコルグからリリースされているiOS用モバイル・ミュージック・アプリ『KORG Gadget』(以下、『Gadget』)。その音源モジュールとして2016年7月1日にリリースされた“Kamata”がゲームミュージック好きのあいだで密かな話題を呼んでいるのをご存じだろうか。まずは論より証拠、こちらのトレーラー映像をご覧いただきたい。

いかがだろうか。アラフォー世代なら「うっわ、学生時代にゲーセンで聴いたあの音が鳴ってるよ!」と、テンションが上がったのではないだろうか。それもそのはずで、このKamataはナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント、以下同)がアーケード基板に搭載していたカスタム音源・C30を現代に蘇らせた音源だからだ。

C30チップとは、ナムコが1980年代のアーケードタイトルに搭載していたカスタムサウンドチップの名称で、諸元は4ビット32サンプルの波形メモリ音源。同時発声数は8、または16……と、詳しい説明はさておき、要は『マッピー』、『ドルアーガの塔』、『ドラゴンバスター』『リブルラブル』、『パックランド』などなどなど、ナムコの歴史に名を刻む名作の楽曲を奏でていたチップというわけだ。

筆者もさっそくKamataを触ってみたが、これがじつに素晴らしい。作曲はできない筆者だが、あらかじめ用意されたプリセット音を「ピローン」、「ブブブブ」と鳴らしているだけで“あのころ”の記憶がザブザブと波を打って蘇ってきて、ちょっと涙ぐみそうになる。そんなゲームおじさんが胸をときめかしちゃうプロジェクトは、いかにして誕生したのか。プロジェクトのキーパーソンであるバンダイナムコスタジオの大久保博氏、黒畑喜弘氏、コルグの福田大徳氏、大田祐樹氏、岡村信久氏によるトークを元に、その成り立ちから開発過程、そして将来的な野望までをお伝えしていく。

iOS用モバイル・ミュージック・アプリ『KORG Gadget』とは

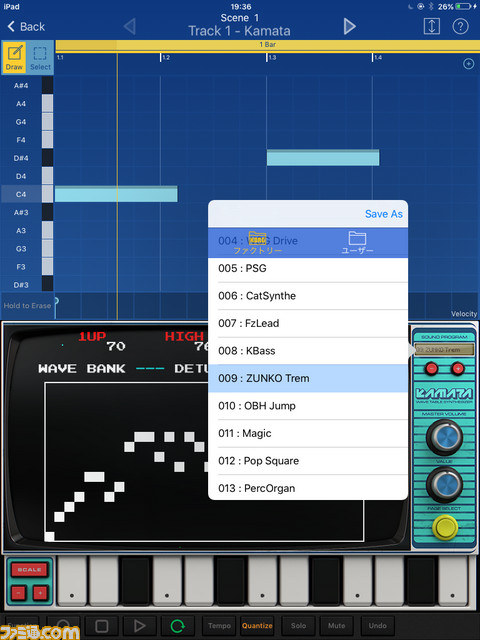

iOSを搭載したiPhone、及びiPadシリーズにて動作するモバイル・ミュージック・アプリ。ガジェットと呼ばれる20個以上の小型シンセサイザー/ドラムマシンを搭載し、それらを自由自在に組み合わせて、強力なエレクトロニック・ミュージックを制作できる。また、Kamataのような追加音源の購入も可能。音楽の専門知識がなくとも楽曲を生み出すことができるサポート機能も搭載されている。MIDIコントローラーにも対応し、キーボードを繋いでの演奏など、外部音源としても利用可能。

企画が形になるまで――C30音源の音を蘇らせたい

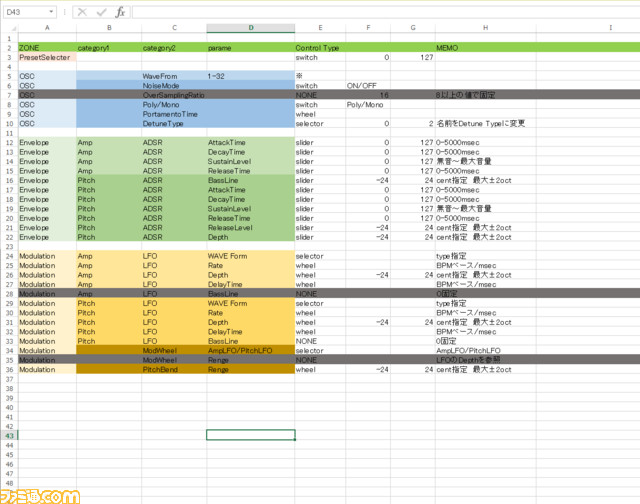

そもそもこのKamataプロジェクトは、いまから約2年半前、製品化を前提としない社内研究からスタートしたと大久保氏と黒畑氏は語る。バンダイナムコスタジオが開発するゲームでは社内製サウンドエンジン“NUサウンド”が使われているが、その機能はあくまで現在のゲーム向けに、あらかじめ作っておいた音源を制御・再生することに特化している。つまり、懐かしのPSGやFM音源といった音源チップのように、リアルタイムで音を作って鳴らす仕組みは存在しないということだ。

そこで、まずはNUサウンド上で鳴らすことができる音源作りに取り組んでいたところ「ある日同僚からC30の資料がこそっと送られてきたんですよ」(黒畑氏)と、驚くべき出来事が。なんでもバンダイナムコスタジオには社内に“80~90年代のナムコのゲーム”に憧れて入社した有志による人的ネットワークがあり、何かおもしろそうな情報があれば自然と共有されていくというのだ。

そうした影のバックアップ体制もあり、小さな産声を上げたC30音源シンセの開発プロジェクト。ある程度まで開発が進んだところで、社内研究発表会にてMIDIキーボードを繋げて披露したところ、ふだんはナムコのことにはまるで興味がなさそうな社員までもが、ススッとやってきては鍵盤で曲を演奏していったという。「アラフォー、アラフィフのおっさんが爆釣れでした(笑)」(黒畑氏)。

手応えを感じた大久保氏と黒畑氏は、C30音源シンセのスマートフォン用ネイティブアプリ化を検討する。しかも「音源はできたから、(譜面入力用の)トラッカーも含めたナムコフォーマット を再現したかったんです」(大久保氏)というこだわりぶりだ。ナムコフォーマットとはナムコ独自の打ち込み言語のことで、1980年代~90年代後半まで使われていた。つまり音源のみならず、独自のサウンドを生み出す一要因であった言語やサウンドドライバーを含めて、現代に蘇らせようとしたのだ。

しかしながら、トラッカーの再現は通常の業務をこなしながらの“隙間”で進められる重さではなく、アプリ化に向けての作業はしばらく停滞してしまう。そこに颯爽と登場したのが、このプロジェクトの“影の仕掛け人”であるDETUNE代表の佐野電磁氏だ。元ナムコ社員の佐野氏は、退職後にニンテンドーDS用アナログシンセソフト『KORG DS-10』などでコルグとの共同開発を積極的に進めており、また大久保氏とも旧知の間柄であった。そんな縁もあって一度会いましょうという話が持ち上がり、バンダイナムコスタジオとコルグの顔合わせが果たされる。時に、2014年12月のことだ。

実制作――ふたつのメーカーのこだわりが共感していく

「弊社の『Gadget』に載せようという話はすんなり決まりましたね」と振り返るのはコルグ福田氏。複数の小型シンセサイザーを組み合わせて使える『Gadget』にとって音源のバリエーション増加は願ってもないこと。しかもコルグ社内では「もっと尖ったガジェットがあってもいいのではないか」(福田氏)という思いが以前からあり、出会いのタイミングとしてはバッチリ。コルグが開発した以外の音源が『Gadget』に載るのは初めてのケースとなるため社外用の開発キットが作れるかという懸念はあったそうだが、それ以上に新しい音源を載せたいと思うコルグ側と、トラッカーを作らずに済む(『Gadget』のシーケンサーが使える)というバンダイナムコスタジオ側の狙いが一致し、プロジェクトはついに正式稼動と相成った。

いざ実際の開発がスタートすると、不思議なことにゲーム屋と楽器屋である互いの持つノウハウが化学反応を起こし始めたという。「最初に受け取ったときのインパクトがすごかったですね。中毒性がある音」(福田氏)という気持ちから、コルグ社内でもその面白さに対抗しようという熱意が噴出。楽器としてのパラメーター選定や画面表示といった軸となる設計はバンダイナムコスタジオが行っているが、それを受けたコルグ側はブラッシュアップした形で返してきたのだという。お互いの熱さを超えていこうという、いい意味での“豪速球のキャッチボール”が行われていったわけだ。

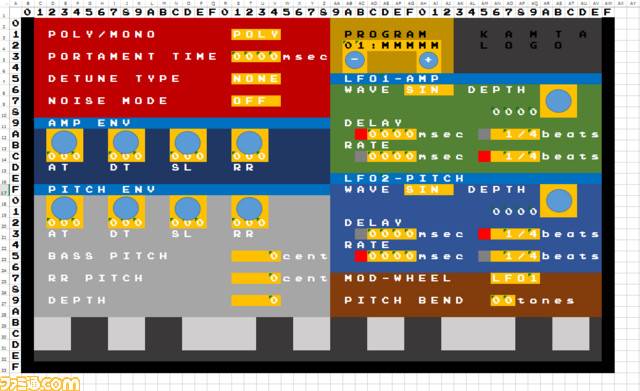

たとえばユーザーインターフェース。基本的にはバンダイナムコスタジオによる下書きをコルグ側のデザイナーがクリンアップしたのだが、「(当時の表示ルールを破った)なんちゃってドット絵はイヤだったんですよ」(黒畑氏)と、解像度を低くすることはもちろん、スプライト時代のゲームのように8x8ドット単位での配置を守るなど、さまざまな“しばり”を設けたそう。そのため画面配置に無理が出て悩むこともあったというが、鍵盤のサイズを小さくするなどの涙ぐましい微調整の結果、満足のいくものが完成。ボタンはナムコ筐体に用いられた11P、2Pボタンや、ショットの黄色いボタンをイメージといったように、往年のナムコを感じさせる意匠が取り入れられている。

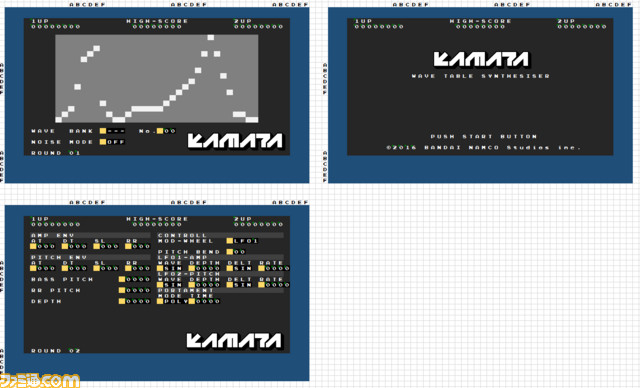

そうしたこだわりはナムコアーケード直撃世代の岡村氏に刺さったようで「岡村はプログラマーらしくふだんは必要最低限な内容だけをメールするのですが、このプロジェクトではいつもより文量が多いんですよ(笑)」と身内の秘めたる情熱を暴露。その証拠に黒畑氏は「気がついたら背景の星がつねに流れるようになっていたり、“PUSH START BUTTON”スコアの表示が点滅するようになっていたんです」と笑う。バンダイナムコスタジオの要求を超える仕様をドンドンと追加した岡村氏の「やっちゃいましたね(ニヤリ)」という言葉が、静かなる情熱を感じさせた。

それとは裏腹に、開発中にはゲーム屋と楽器屋の違いによる齟齬もあったと全員は振り返る。前述したバンダイナムコスタジオ側がこだわった“正しいドット絵としてのしばり”もそうだが、コルグとしては「ゲーム音楽(チップチューン)畑と楽器畑の“言語の違い”にとまどいましたね」(大田氏)のだとか。たとえば、Kamata搭載のリバーブは、発音後にエフェクト効果を施すふつうのリバーブとは違い、発音スロット節約のためエンベロープ処理で似た効果を模倣するという、チップチューンならではの仕組みが採用されている。こうした文化の違いによる言語の差異は開発が終りを迎えるまで解消されず、このインタビュー中でも互いに「あっ、そういうことだったのか!」と膝を打つシーンも見られた。しかし大田氏は「結果的に、僕らが使うオーディオエフェクターがそのまま載っていたのでは、しっくりこなかったんではないのかと。今になってみると(笑)」とも語り、なんだかんだでうまく収まったようだ。

プリセットとデモ曲――レジェンドなサウンドクリエイターが協力

プリセット音は、バンダイナムコスタジオ・サウンド部の、中でもレトロ音源が好きなスタッフが中心となって制作がなされている。しかもスペシャルゲストとして、小沢純子氏(代表作:『マッピー』、『ドルアーガの塔』など)や佐野電磁氏(代表作:『リッジレーサー』など)など往年の元ナムコスタッフによる音までも用意。“ZUNKO TERM”、“SDG Pad”といったネーミングには思わずニヤリとさせられる。そうして制作された100を超える音の中から大久保氏が取捨選択を行い、最終的に87種類に収めている。

※プリセット色音 作成者一覧(敬称略、50音順)

■ゲスト参加 小沢純子、佐野電磁

■BNSサウンド部 井上拓、大久保博、柿埜嘉奈子、金子智充、かわげん、中西哲一、橋本大樹、船田純一、増渕裕二、矢野義人、LindaAI-CUE、渡辺量

デモンストレーション用に制作されたのは、“ASTEROID”、“CARROT”、“Miraiya”(このネーミングもマニア泣かせ)の3曲。前2曲を『太鼓の達人』などのサウンド担当で知られるバンダイナムコスタジオの増渕裕二氏が、後1曲を同じく『太鼓の達人』シリーズでカワーゲンコラーゲンとしておなじみのKawagen氏が手掛けている。

Asteroid(作曲: 増渕裕二)

Carrot(作曲:増渕裕二)

Miraiya(作曲:kawagen)

聴けばわかるが、両曲ともにデモ曲らしく多数の展開からなるリッチな仕上がりとなっている。オリジナルのC30より同時発音数が多いから当然と思われるかもしれないが、「(プリセットやデモ曲に)オリジナルのC30を超えた、まったく予想しない音が出てきたんです」と黒畑氏は目を丸くする。当時はプログラムで制御であるため簡単にパラメーター調整ができなかったこと、そしてC30音源が使われていた時期が約3年間程度と短く本来持っているポテンシャルのすべてを引き出せなかったことが、その理由だという。それが証拠に“もっと試したい波形があったので、またこの音源を触れて嬉しい”と小沢氏(あのZUNKO ODAWAが!)が語っていたというのだから、なんともシビレる話ではないか。

伝承――現代テクノロジーを用いたレトロカルチャーの再構築

紆余曲折を経ながらも、ついに世に出ることとなったKamata。最後にあえて、なぜこれを作ろうと思ったのかと大久保氏に尋ねたところ、そこには大野木宣幸氏や慶野由利子氏たち元祖ナムコサウンドの生みの親たちから受け継がれてきた“音の文化”を新たな形として残そう、という使命感にも似た意思だという答えが返ってきた。大久保氏の言葉を記そう。

「当時を知る人がどんどんいなくなっていき、気がついたらナムココンテンツで育った我々も40歳代。それをいま発掘し、アーカイブしておかないと消滅してしまう危機感はモチベーションのひとつでした。とくに僕が憧れていたのは、やっぱりアーケードの音源。ゲーム業内の中で一番だと思っていたナムコサウンドを、バンダイナムコスタジオに入社した僕らが後世に残すのは必然だった」。

ビデオゲームの歴史はコンピューターテクノロジーの進歩とともに進化し続けている。それだけに少し前の技術がすぐに陳腐化してしまい、気がつけば“倉庫の片隅でホコリをかぶったまま”になってしまうことは音楽に限らずよくあることだ。しかしレトロなテクノロジーであろうとも、そこに注がれたユーザーの熱意や情熱、いわば“ナムコ愛”は変わらない。それを再燃させ、現代のユーザーが気軽に触れられる“懐かしくも新しい”形に再構築したKamataプロジェクトは、単なる回顧とはまた違った意味があるに違いない。

こうした考えは、最新技術を投じたシンセサイザーと平行してレトロなアナログシンセサイザーを復刻しているコルグ側スタッフにも響いたようで、「昔のビデオゲームミュージックではないKamataを使った新しい何かを見てみたい」(大田氏)と、今後の可能性に期待を寄せる言葉までを引き出すしていた。畑は違えどこだわりの製品を生み出す両者は、まさに“達人は達人を知る”といったところだろう。

なお、9月17日にはLOFT9 ShibuyaにてKamataの魅力を実演で紹介するユーザー参加型イベント“Kamatakai”が開催される(司会は佐野電磁氏)。本稿を読んで「曲を作るのは難しそうだけど、なんだか楽しそうだな」と思われた諸兄は、ぜひ足を運んでいただきたい。もちろんナムコLOVEのあなたにも。きっと楽しいはずだ。