舞台設定から物語、そしてゲームの内容まで、そのすべてを聞く!

2016年8月4日に発売された週刊ファミ通の新コーナー“龍速”において、一問一答スタイルで掲載された横山昌義氏(『龍が如く6 命の詩。』のプロデューサー&脚本/演出担当)へのインタビュー。今回はその内容のフルバージョンを再構成して掲載する! 誌面掲載当時は書けなかったことも数多く追加し、東京ゲームショウ2016開催前の段階で、横山氏が言えることのすべてがここに凝縮されているので、『龍が如く』ファンは一読すべし!

※本インタビューは、週刊ファミ通2016年8月18・25日合併号(2016年8月4日発売)の“龍速”記事内に掲載した内容に、加筆・修正を施した完全版です。

※以下では『龍が如く6 命の詩。』を『龍6』と表記します。

『龍が如く』シリーズプロデューサー・脚本/演出担当

横山昌義(よこやま まさよし)氏

※文中は横山

『龍6』の新たな舞台は、なぜ広島・尾道だったのか?

――『龍6』での舞台のひとつに尾道仁涯町を据えた理由はどこにあるのでしょう?

横山昌義氏(以下、横山) 最大の理由は、失踪した遥にもっとも相応しい場所だったからです。『龍6』の物語を考えるに当たっては、『龍が如く5 夢、叶えし者』(以下、『龍5』)の続きであることを猛烈に意識しました。ですから『龍6』は、『龍が如く』シリーズ史上、もっともつながり重視の物語になっていると思います。『龍5』の結末の後をイメージしていくうえで、軸となったのは桐生と遥のその後です。遥はあの後どういう道を進んでいったのか? それを考えれば考えるほど、東京や大阪といった歓楽街ではない、情緒ある田舎の街が頭の中に浮かびました。じつは『龍5』以降、全国のあちこちの街に取材に行き、自分の目でたくさんの街を見たのですが、『龍6』の物語を作り上げるには、尾道仁涯町が必要不可欠だと思ったんです。

――『龍6』の構想は、そんなに以前から練られていたのですね?

横山 構想自体は『龍5』を作り終えた直後からですね。正直、これまでは前の作品の内容をあまり引きずらない作りかたをしています。そして、それをくり返し、『龍5』でゲームとしての立て付けの大きさみたいなものは最高峰に達しました。だからこそ『龍6』は、『龍5』までシリーズを遊んでくれた人を丸ごと納得させるものでないとダメだ、という意識があって。『龍5』を遊んでくださった方はわかると思うのですが、そのクライマックスは衝撃的ですし、受け取りかたによっては、グッドエンディングにもバッドエンディングにも見えるものでした。だからこそ『龍6』では、物語を作りだす最初の段階で、きちんと“終わりかた”というものを意識しました。そのうえで『龍6』は“桐生一馬伝説、最終章”と銘打つことになったんです。

――舞台としての広島・尾道の採用は、極道映画などでも有名な場所なので、それが理由だと思われた方も多かったと思うのですが。

横山 『仁義なき戦い』という名作映画がある以上、“広島”というキーワードを公開したときにそう言われることも予想していましたし、ロケ地としての魅力があるから、過去の映像作品でも使われてきたのだと思います。ただ、本作は「舞台は広島だ」と言うより、「舞台は尾道だ」と言うのが正しい表現。『龍6』のストーリーは、どうしても尾道でなければ作ることができなかったんですよ。正直、尾道がたまたま広島県だっただけで、もしも尾道が岡山県にあったとしても、やっぱり尾道を舞台にしたと思います(笑)。

――『龍6』物語を楽しむ際には、尾道になった理由も気にしながら遊んでみたいと思います。

横山 物語が描かれる舞台としても重要なのですが、街が持つ魅力も神室町と正反対のものになるので、楽しんでいただけると思います。

――それにしても、シリーズ全作に登場する神室町も、『龍6』ではプレイステーション4専用になったことで作り込みの深度がすさまじいものになりましたね。

横山 そうですね。『龍6』の体験版(編集部注:2016年1月21日発売のPS4/PS3ソフト『龍が如く 極』にダウンロードコードが封入されていた『龍6』先行体験版のこと)に触れていただいた方はわかると思うのですが、いままで街の“裏側”だった部分もしっかりと作り込みたいという想いがあって。たとえば“ハンバーガー店の2階から外の様子を見る”なんてこともできますし、そういうシーンがバトルの起点になったりすることもあると思っていただければと。そして、それが限定されたイベントシーンでなく、ふつうに起こるのが『龍6』なんです。街の作りについても、かつてないほどの掘り下げかたをしているので、神室町だけでも十分に楽しんでいただけると思いますよ。

――話をうかがっているだけで、街歩きが楽しみになりますね。

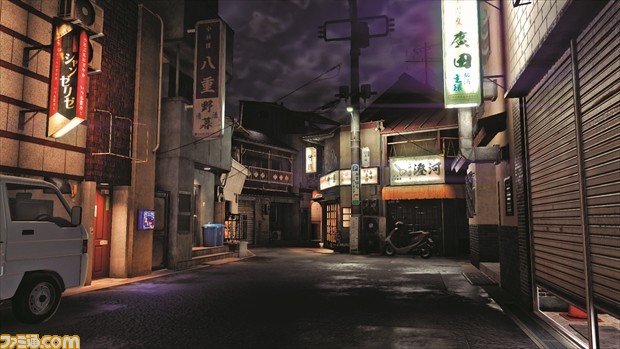

横山 そもそも最初の『龍が如く』の神室町が持っていた魅力って、歓楽街が持つアンダーグラウンド感とか、淫靡さなどの再現がありつつ、その根っこにあったのは“実際の世界ではなかなか開けられない扉を開ける”という体験だったと思うんです。代表的な例で言えば、キャバクラですね。当時(編集部注:初代『龍が如く』が発売されたのは2005年12月)はいまほど一般的な存在ではなくて、店に入ることに躊躇していた人も多かったと思うんです。でも「ゲームという仮想空間なんだから、ぜひ入って遊んでほしい、このゲームで最初の一歩を踏み出してほしい」という想いがあって。その思想をそのまま具現化したのが神室町自体だったりするんですね。ただ、いまではみんな神室町で“入るのに躊躇する”なんてことはなくなったと思うんですよ。『龍6』ではそこを見直し、改めて“なかなか開けられない扉を開ける体験”をしてほしいと思っていて。もちろん、神室町にもそういう要素は盛り込んでいますが、その中のひとつに、尾道仁涯町のうらぶれたスナック街があったりするんですよ。

――確かに、スナックって地元の常連さんばかりのイメージで、街の外から訪れた人間はちょっと入りづらいですね。

横山 でも、本当はぜんぜん入ってもいいわけで。少し勇気を出せば、楽しめるかもしれない。実際には、一見さんお断りの場合もたくさんありますけどね(笑)。

――やっぱり、そういうお店もあるんですよね(笑)。

横山 それで言うと、じつはスナックだけじゃなくて、尾道という土地は、街自体もけっこう入りづらい(笑)。有名な観光地なのですけど、わかりやすく観光地化されているところと、そうじゃないところのギャップがすごいんです。

――ああ、あるほど。

横山 私たちが『龍6』で描きたかったのは、尾道の観光地化されていない部分。そこに行くと、やっぱり“よそ者が入ってしまった感”をけっこう感じてしまうのですけど、その感じをダイレクトに表現できたらな、と思いました。それこそが“なかなか開けられない扉を開ける体験”に繋がるのではないかと思って(笑)。

――よそ者感みたいな空気の再現をしようというのは、おもしろいですね。でも、それはすごくわかりやすい“開けられない扉”なのかもしれません。

横山 あと、これは実際の尾道も同じなのですが、尾道仁涯町はかつて栄えていた面影はあるものの、隣町が発展したせいで、現在では人が少なくなってしまったという街なんです。しかも、大掛かりな区画整理がされるでもなく、年を重ねるごとに増築をくり返していった結果、街自体が迷路のようになっている。物語を作る側の視点で考えると、奇跡のような地域なんですよ。

――すでに公開されている画面写真でも、その迷路感は見られましたね。

横山 直線が少なくて、入り組んでいますからね。また、坂が多いので、すごく立体的なのも特徴です。そういう意味でも、神室町との対比ができておもしろい。場所によっては、隣家の2階と3階が繋がっているようなところもありますからね。

――歩いているだけで、かなり混乱しそうです(笑)。

横山 いやあ、私も取材に行ったとき「どうしてこの街はこんな作りなんだろう?」と、何度も思ったくらいですから(笑)。あと、今回は街の各所にご協力していただいたことも、これまでと少し違うところですね。たとえば、尾道仁涯町に登場するロープウェイは、許可をいただいて収録しています。ですから、尾道仁涯町はいままで『龍が如く』シリーズで描いてきた以上にリアルな街になっていますよ。

――なるほど。でも、街の名前自体は尾道ではなく、尾道仁涯町なんですね?

横山 それは、あくまでもシリーズ制作上のポリシーです。以前からインタビューなどではお話していますが、『龍が如く』は街を“再現”するのではなく、リアリティーを感じられるワクワクする街を“表現”しています。言葉遊びみたいに聞こえるかもしれませんが、我々は“ゲーム”を楽しくするために、必要とあらば街中やビルの中で暴れて建物を破壊したり、敵の血を壁や地面に擦りつけたりもします。これらの行為自体は、リアリティーを感じられるものの、アンリアルなものでなければなりませんし、架空の空間でこそ成立するものだと思っています。こんなにリアルに街を作っておいて、なに屁理屈言ってんだと思われるかもしれませんが(笑)

――とはいえ、そこまでリアルに作り込まれていることを考えると、ゲームを遊んでから尾道へ観光に行ったり、逆にゲームを始める前に尾道に行っておくのも楽しそうですね。

横山 実際、どちらをやっても楽しいと思いますよ。私たちとしても、そういう視点で観光したときに楽しめるような仕掛けを考えています。まだ詳しくは言えないのですけれど。

――おお! 新しい試みですね。

横山 いずれ発表できると思いますので、楽しみにしていてください。

――ちなみに、ゲームのバランスとしては、神室町と尾道仁涯町の比率はどの程度になるのでしょう?

横山 話の都合上、ふたつの街を行き来するのですが、だいたい5:5くらいになりそうです。『龍が如く』シリーズの場合、皆さんがどこの街のプレイスポットでじっくり遊ぶかによっても、滞在時間が大きく変わるので、一概には言えないのですが。

――尾道仁涯町にあるプレイスポットは、どんなものになる予定ですか?

横山 神室町と共通するプレイスポットは少ないですね。ただ、尾道仁涯町の画面写真からイメージしていただけるような遊びが入っていると思いますよ。ゲーム的にも抜群におもしろいネタが詰まっている街なので。

――海があって、山があって、それらに相応しいようなスポットが……?

横山 そういうことですね。それ以外にも“尾道っぽい遊び”で楽しめるように。これまでの『龍が如く』は、おもに歓楽街を舞台としてきました。だから、神室町以外の街が登場しても、プレイスポット自体は似たようなものが多かったんです。でも本作では、神室町と似たような構成要素を表現するのはやめて、“尾道仁涯町でなければ成立しない新たな遊び”というものを目指しています。リアルで尾道に行けば、もしかするとその内容が想像できるかもしれませんね。尾道仁涯町には神室町にない魅力があるので、それを最大限活かしたいなと。当然、プレイスポット以外にも、それだけでゲーム1本ぶんと言えるような、大規模な新要素を予定しています。

――これまでとはまったく違う“街遊び”が楽しめそうですね。ちなみに、今回のプレイスポットの量と質は、どのような感じになるのでしょうか。

横山 もちろん、たくさん入っていますよ。どちらかと言えば、プレイスポットの数がどうこうというより、大きな新しい遊びがたくさん入っているという感じですね。プレイスポットクラスの遊びでは、従来通りのものから、いまっぽい流行りのものまで……。ただ、先ほど言った大きな遊びというのは、そういう規模感のモノではなくて。たとえば、雑誌のファミ通さんだったら、数ページが説明に割かれるような、そんな規模感の新しい仕掛けを用意しています。

――たとえば、過去作品で言うなら“キャバつく”くらいのサイズ感をイメージすればいいのでしょうか?

横山 そうですねえ……『龍が如く 維新!』のときのバトルダンジョンくらいの、「これだけでゲームとして成立するのでは?」というイメージで考えていただけると(笑)。

――おお! それは期待しています!