明確な初期構想をもとに開発が進む最新作

2016年8月24日~26日の3日間、パシフィコ横浜で開催されている、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2016”。会期1日目となる本日8月24日、セッション“龍が如く6における次世代神室町の作り方”が行われた。

タイトル通り、2016年12月8日発売予定のプレイステーション4用ソフト『龍が如く6 命の詩。』について、技術者向けに特化した神室町の作りかたが解説された本セッション。同作で背景パートのリーダーを務める濱津英二氏(セガゲームス コンシューマコンテンツ事業部 第1CSスタジオ デザイナー)、入社以降『龍が如く』シリーズに携わる中井友泰氏(同)が登壇した。

まずは濱津氏が、『龍が如く6』における初期構想を解説。毎年のようにリリースを続けているだけに、背景制作のワークフローを刷新することが難しい『龍が如く』シリーズ。だがシリーズ初のプレイステーション4“専用”ソフトとして開発されている本作は、ワークフローを刷新するにはまたとないチャンスだったという。

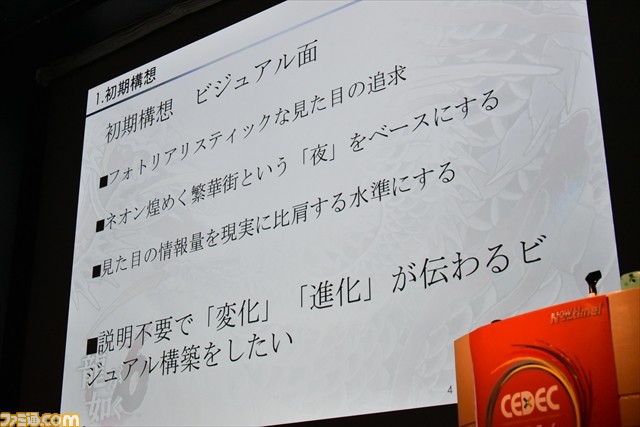

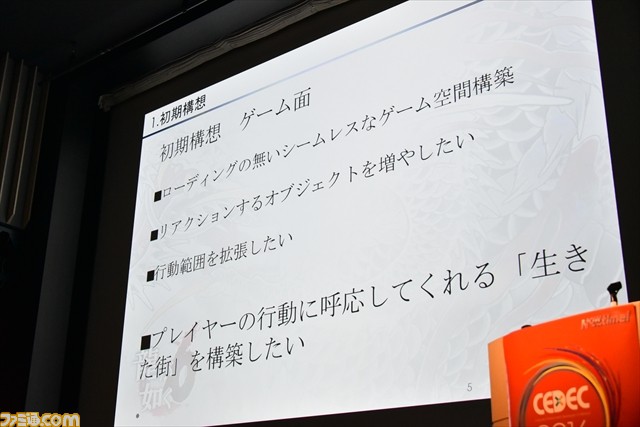

こうしてワークフローの刷新とともに、目指すべき初期構想が固まった『龍が如く6』。ビジュアル面では“説明不要で「変化」「進化」が伝わるビジュアル構築をしたい”、ゲーム面では“プレイヤーの行動に呼応してくれる「生きた街」を構築したい”と、開発の初期段階から明確な目標が設定されていたのだ。

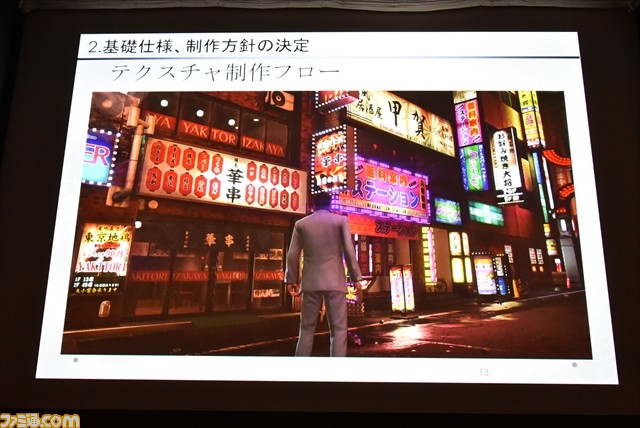

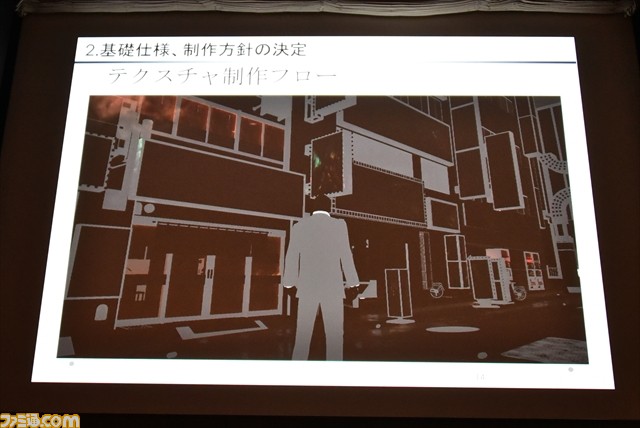

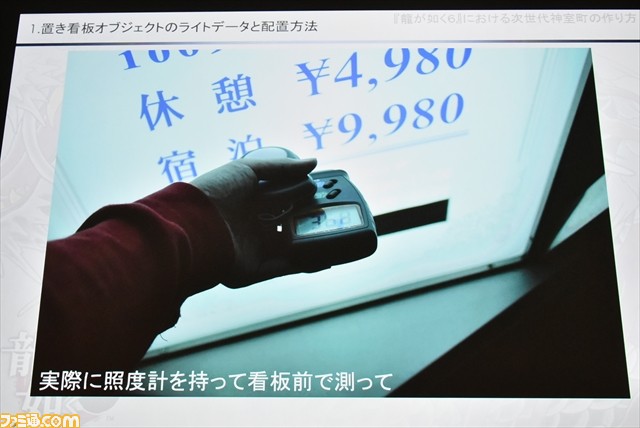

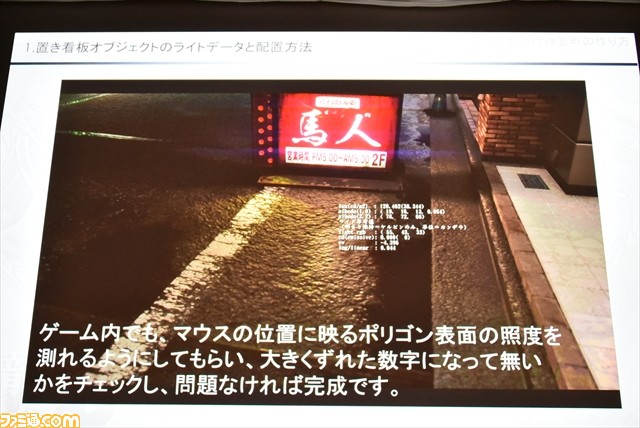

この初期構想をもとに、基礎仕様や制作方針が決定。開発者向けのコアな解説はここでは割愛するが、街中に散見されるアセットやライティングに至るまで、制作ルールを具体化したり、マニュアルを作成したり、実際の光の単位を用いたりすることで、「だいたいこんな感じ」といった個々の感覚に頼らず、均一なクオリティーのものを生み出す土壌が整えられていたことがわかった。

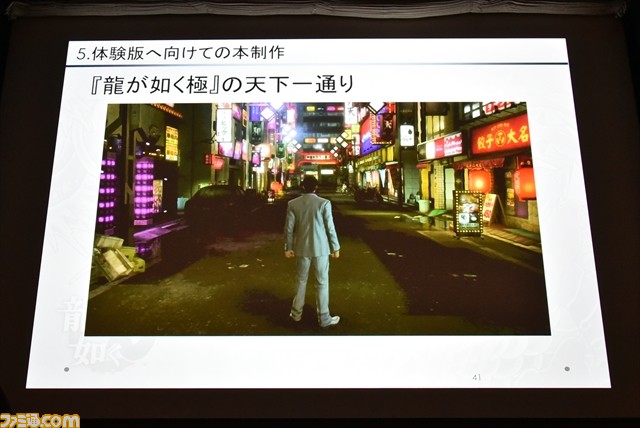

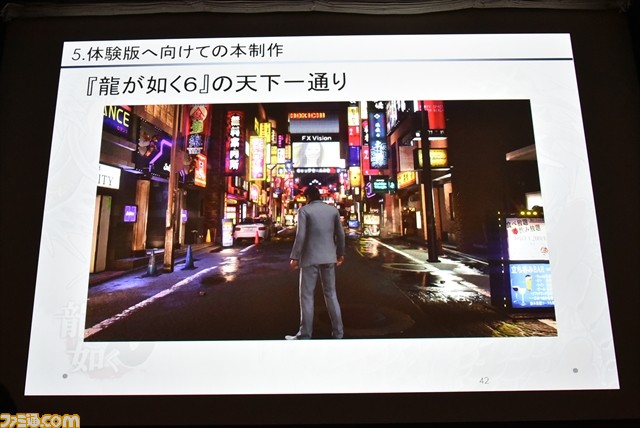

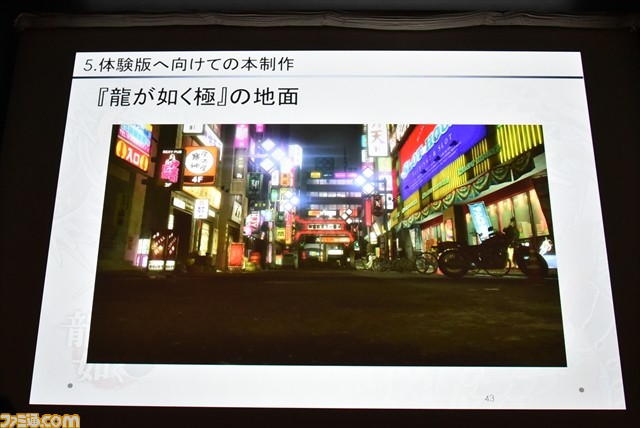

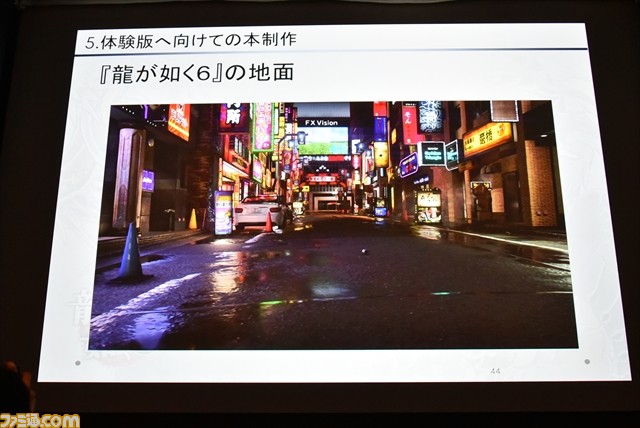

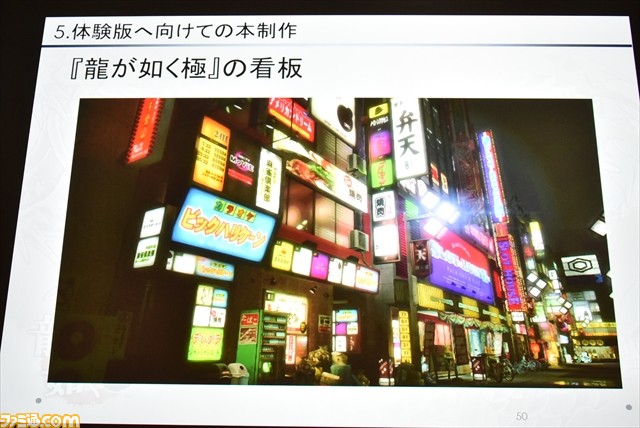

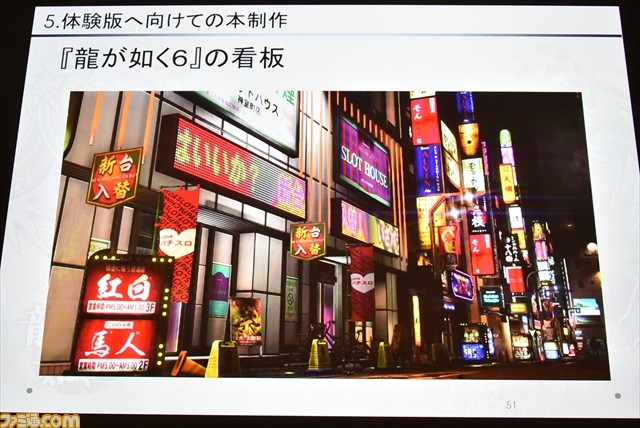

ワークフローが整えられた後、いよいよ体験版へ向けた本制作が始動。過去作と『龍が如く6』を比較する際は、あえてプログラマーや企画担当などデザイナーではないスタッフに見せ、「デザイナー以外の人が見ても伝わる部分を強調した」(濱津氏)とのこと。その結果、「道路がキレイ」というリアクションを受けたというが、『龍が如く6』では過去作とは異なり、地面に凹凸があることが特徴のひとつ。大きなモニターや看板のネオンなどが効果的に配置され、「よりリフレクション(反射)が映えるように」(濱津氏)デザインされている。また同作では街中の看板にも大きなリソースが割かれている。これは「プレイヤーの目に入るところにはリソースを惜しみなく投入する」という方針が色濃く表れた部分で、「看板はほぼ一新しており、過去作からの使い回しはほぼない」(濱津氏)ほどの気合の入れようだ。

こうして配布された体験版では、制作側の“推し”ポイントに対して、確かな反響があったと濱津氏は語る。体験版の時点で過去作との違いを体感的に理解してもらえる仕掛けが盛り込まれており、そのひとつがコンビニでの戦闘シーン。初期構想として「ローディングのないシームレスな空間構築」が挙げられていたが、まさにこれが体現されており、神室町からコンビニ店内まではシームレスで移動が可能。また店内の棚などは殴って壊すこともでき、“行けそうなところには行ける”、行動範囲の拡張が実現されている。

シリーズ初のプレイステーション4専用ソフトの開発にあたり、ワークフローが刷新された『龍が如く6』だが、濱津氏によると「次世代技術への以降はなかなかに大変」。また次世代技術の導入は“あれもしたい、これもしたい”と夢が広がりがちだが、同作ではあくまで「『龍が如く』のために技術を落とし込む」という明確な目標があったため、技術に振り回されることなく制作が進んでいるとのこと。加えて体験版をリリースすることで、ユーザーからのフィードバックが得られた点も有用だったと濱津氏は語る。いわく、「体験版はフィードバックが受けられるまたとない機会」。制作陣に届いたユーザーの声は、製品版にも活かされることだろう。こういった積極的な取り組みのもと開発されている『龍が如く6』は、いったいどんな驚きや楽しみを提供してくれる作品に仕上がるのか。引き続き、ゲームの完成・発売に期待したい。