北米、欧州、日本にまたがっての壮大なプロジェクト

2016年3月14日から18日にかけて、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで行われたゲーム開発者向けの国際会議GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)。会期5日目に、楽曲を担当したJim Fowler氏、Peter Scaturro氏、Penka Kouneva氏の3名によるセッション“『Bloodborne(ブラッドボーン)』のゴシックホラーミュージック”が行われた。その模様をお届けする。

『Bloodborne(ブラッドボーン)』楽曲制作で関わった作曲家は6人。楽曲は全部で130分に及び期間は2年半。北米、欧州、日本にまたがる大規模な制作環境だ。しかし、最初からこんな規模になるとは誰も想像していなかったそうだ。

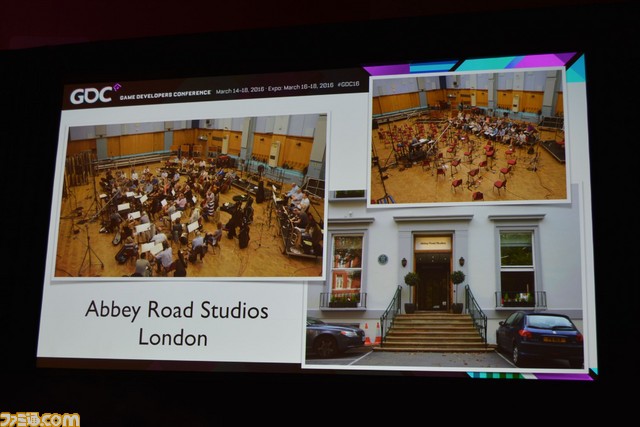

最初は本作のディレクターを務める、フロム・ソフトウェアの宮崎英高氏と、SCE Japan Studioのチームによる楽曲についての話し合いから始まった。もともと社内に作曲家は3人いたが、新規タイトルでプレイステーション4という新しいプラットフォームとなるので、社内的な基準を満たしながらも“世界的に受け入れられる”ものを作りたいという希望が出たそうだ。そこで宮崎氏は参考用として作曲者Ryan Amon氏のアルバム「City of the fallen」を持ってきた。それを聞いたSony Japan StudioはRyan Amon氏に連絡。LAスタジオに来てミーティングをし、E3のタイトルデビュートレイラーで流れる楽曲の制作を承諾してくれたのだ。この際、米国チームがディレクションを担当。Japan Studioはフロム・ソフトウェアとの折衝を担当している。

面白かったのは宮崎氏がRyan Amon氏を知ったきっかけだ。『ダークソウル』シリーズのファンが、当時Amon氏がiTunesなどで配信していた楽曲と『ダークソウル』のゲーム画像を組み合わせた動画を配信し、それを宮崎氏が見て気に入ったことがきっかけだったそうだ。

本作では先述したとおり、6人の作曲家(3人の海外作曲家とフロム・ソフトウェアの3人)が楽曲作製に参加しているが、6名それぞれの解釈では曲調も違ってきてしまうため、まず統一性を持たせるために定義を決めたと言う。

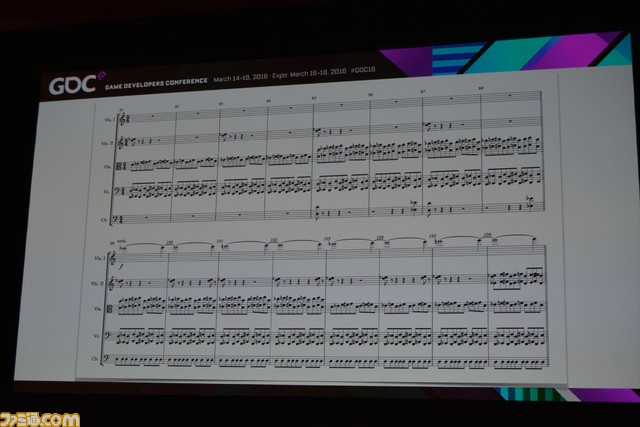

まず“ゴシックビクトリアン”というテーマ。『Bloodborne』の音楽はこういうもの、という内容を示すスタイルガイドを作ったそうだ。目指すものに近い要素を含む楽曲を20曲ほど集め、議論し、どういう要素を求めているのか/求めていないかを煮詰めていった。これによって求めるものの姿を固めることができた。イメージとしては弦楽器のソロがあり、弦楽器のカルテットが入っているのが前提とのこと。しかしどうやらビクトリア時代には、その編成は特に人気があったわけではなかったらしい。

つぎに統一性を実現するため、楽器の編成を決めている。この楽器編成でできる曲を作ってほしいと頼んでみたが、最初は少し作曲家側から反対はあった。しかし、「アートスタイルでも似たことやるよね。カラーパレットに合わせて色を減らすとか。それと同じことを音楽でもやりたいんだ」と説得。最終的に皆納得してくれて、結果的にも曲の印象に統一感を出すことができたと語った。

続いてPenka Kouneva氏が登壇。Kouneva氏は、楽曲の詳細な話とオーケストラ用編曲について紹介された。

本作で音楽が流れるのはおもにゲームのロード中、ボス戦、狩人の夢。“狩人の夢”はダークで近代的な印象の楽曲で、ビオラのソロが特徴的である。よくチェロのソロだと言われるが、チェロよりも繊細なところを活かしたくてビオラにしているそうだ。

なお通常のゲーム進行部分は楽曲がかかっておらず、不気味なサウンドデザインで構成されてる。ボス戦の曲の盛り上がりは進行部分との対比として置かれているそうで、静寂から反転してのドラマティックさを演出しているのだ。

さらに、楽曲で恐怖の感覚を生み出すために、クラスター(ある音名から別の音名までの全ての音を同時に発する房状和音)、トレモロ(複数の高さの音を交互に小刻みに演奏する技法。弦楽器で急速な弓の上下によって同じ高さの音をくり返し不安な気分や劇的に緊迫した感情を表現するために効果的に用いられる)、おして不協和音を重ねるなど、オーケストラ奏法を超えた手法“Extended Orchestral Techniques”を使っているとのこと。さらに、E3トレイラーの楽曲(作曲Ryan Amon氏)は、チェロの主旋律から始まり、鼓動を刻むような音を出すのに南米楽器のBerimbauを使用したそうだ。

Kouneva氏は、「ほかの作曲家に意図を質問したり、編曲のフィードバックをもらったりと、個人的に本作は一番難しく、かつ楽しい仕事だった」と語る。細部へのこだわりと綿密なコミュニケーションが必要だったとし、3つの大陸にまたがって、時差を超えて行われた楽曲作製はとても誇りに思う仕事だったと述べた。

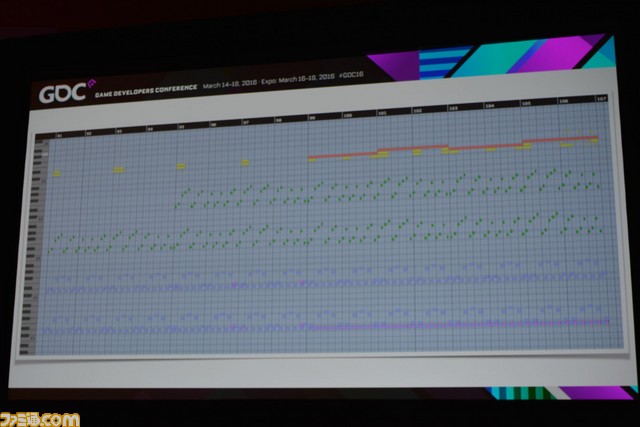

最後に、DLCの楽曲を担当したJim氏が再び登壇。DLC用の楽曲制作について語られた。ボス“ゴースの遺子”の楽曲では、息継ぎなしで緊迫感を出す意図としてオスティナート(あるパートが、一定の音型をくり返して演奏すること)を使用していると言う。しかし、受け取ったMIDI(電子楽器の演奏データを機器間でデジタル転送するための世界共通規格)制作のモック版では、オーケストラ向けに編曲する上でHigh ViolaとLow Chello がうまく溶け合わないと言う問題があったそうだ。

MIDIではうまくいく曲も、オーケストラ向けに編曲するとバランスが崩れてしまう。オーケストラの場合、奏者の人数が複数であることで印象が変化してしまうため、オーケストラ版への編曲では、MIDIの内容と同じくらい、自身の耳に頼る必要があったとのこと。Jim氏はオーケストラは“ひとつの楽器”であると見解を述べ、聞くことと、見ることの両方が大事であると語った。

また、DLCもあったので2回の繁忙時期があったが、アメリカで作業→日本に引き継ぎ→欧州に引き継ぎ→アメリカに戻るという地域間の時差を活用して時間差作業をしたりしたと言う。

3つの大陸にまたがるプロジェクトではコミュニケーションがことさら重要になるが、その点で真の英雄は言葉だけじゃなくて、ニュアンスや文化差を拾って橋渡しをしてくれたJapan Studioのミキ・ジュン氏だったそうだ。とくに音楽という、ニュアンスが大事な分野では、彼女の存在はほんとうに大事だったとJim氏は語った。

最後に、このプロジェクトは楽曲を制作することだったが、それ以上のものになったとのこと。コミュニケーション、それを通じて生み出される人間関係。それは言葉の壁があるときはとくに強く感じられるが、それらを乗り越えプロジェクトを達成したとき、本当にやりがいのある満ち足りたものにしてくれた、と述べセッションは締めくくられた。