アクションゲームの本質とは、優れたゲームに求められる要素とは

3月14日から18日にかけて、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで行われたゲーム開発者向けの国際会議GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)。プラチナゲームズの稲葉敦志氏による講演“Action Games Without Borders: Making Platinum-Quality Games For The World”の模様をお伝えしよう。

稲葉氏は、プラチナゲームズでのプロデューサーとしての仕事を「プラチナゲームズで作っているゲームのすべてのライン」に対して最終的な責任を持ち、「制作を立ち上げ、最終的に完成形に持っていくまでのすべての工程について適切にコントロールしていって、面白いゲームを世に送り出す」ことだとする。

『ベヨネッタ』シリーズをはじめ数々の“プラチナ品質の”(Platinum-Quality)アクションゲームを世に送り出し、世界中にファンを獲得しているプラチナゲームズでは、どんなセオリーに沿ってゲームを開発しているのか?

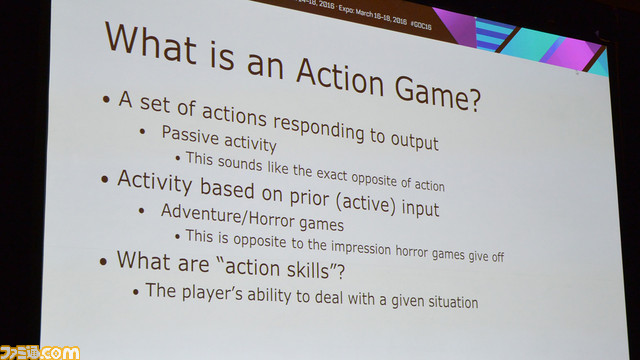

アクションゲームとはそもそもなんなのか

講演はまず、アクションゲームという形式の分析から始まった。いわく、稲葉氏にとってアクションゲームは「アウトプットに対する反応の集合」、つまり敵の出現や攻撃、あるいは弾が来たから避けるといった、何か起こったことに対して一定時間以内に対応する「受動的な行動の塊」であるとする。

一方それに対して、アドベンチャーゲームやホラーゲームなどは「何が起こるかわからないところで行動する」部分があり、アクションとアドベンチャーを比較すると、実は前者に受動性があり、後者に積極性があるのだという。これは言葉のイメージの逆で、実に面白い指摘だ。

確かに、アクションゲームをプレイしていてさっぱりうまくいかない時を思い返して当てはめてみると、なぜ駄目なのかがスッとわかる。例えば敵の攻撃を連続で食らってしまう時は、敵の攻撃モーションがそもそも見えていないとか、そもそもプレイヤーに避けさせたりカウンターを入れさせるためのフリなのが理解できていないとか、カウンターに使えない技で返そうとしているとか、いずれにしても“敵の攻撃の予兆に気付く→正しい反応を見出す→一定時間内にそれを入力して返す”という流れのどこかで外れている。

稲葉氏は続けて、状況に対して途切れずに対応し続けられる力が“アクションゲームスキル”であり、長時間の連続した対応を求められたり、猶予時間が短いものが“ハードなアクション”になりうると語る。

ちなみにプラチナゲームズのアクションゲームはハードなイメージで語られることが多いものの、稲葉氏としては上の定義のようなハードさ、「ずっと反応させ続けるとか、ものすごい対応可能時間が短いような設計はしていない」ため、そうは思っていないそう。

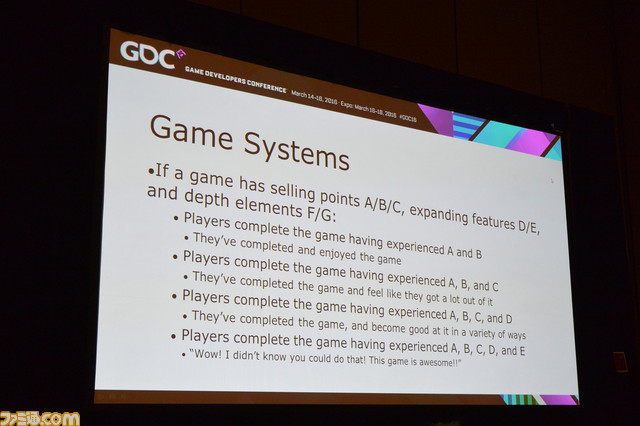

アクションゲームにあるべき3つの要素

続いて挙げたのが、アクションゲームのゲームシステムにあるべき3つの要素だ。まず最初に出てきたのが、そのゲームのユニークさを定義付けるような“売りになる”要素。例えば『ベヨネッタ』のウィッチタイムや、『Vanquish』のAR(スロー)モードなどがこれにあたる。ちなみに、3種類ぐらいはないといいゲームにはなりにくいとのこと。

そしてお次は横の広がりを与える“拡張性”。新武器やスキルによって新たなアクション/コンボが可能になるとか、新キャラで遊べるといったことだ。基本に慣れてきたところでこういった要素が出てくると、同じ状況でも別種の反応が楽しめるようになる。

ラストは“深み”を与える要素。例えばコンボシステム。ゲームシステムを深く理解することによって、長いコンボを続けられるようになり、単なるクリアー以上の、自分だけの独自の遊びができるようになるというものだ。

しかしここで大事なのが、いいアクションゲームを目指すならこれらの要素が必要だが、プレイヤーにそのすべてを味わえるよう求めるわけではないということ。一部の要素しか習得できない、表面だけをなぞるので精一杯なプレイヤーでもクリアーができてある程度満足できるようにするべきで、その上で幅や深みを与えるのだと稲葉氏は語る。

実際、アクションが得意ではない記者が実はプラチナゲームズのタイトルだけはほとんど購入して遊んでいるのは、この密かな間口の広さがあるからだと思う。そりゃあ道中で死にまくるわけだが、「こんなんできっか!」とコントローラーをぶん投げたくなるのをこらえて丁寧にやり直すと、愚直に自分が出せる範囲のアクションをやっていくだけでも、結構クリアーまではなんとかなるのだ。しかも、うっすらと「もっと効率よくできるんだろうなぁ」と思いながらも、演出がぶっ飛んでたりするので満足感は味わえる。

文字ベースの企画書を書くよりも、まず状況をイメージせよ!!

ではどうやって基本要素をデザインしていくのか? ここまでの説明からすると、ここで“核となる要素”を最初に決めてしまいそうだが、アクションゲームで「どんな能力をプレイヤーに持たせるか」を先に決めることはない、と稲葉氏。そして大事なのは機能の設計ではなく、プレイヤーをどういった状況に巻き込んで何をさせたいかであるとする。

そのために一番必要とされるのが、「とんでもない状況になって、とんでもない力でぬけ出す」一連の流れをビジュアル的にイメージする想像力だ。そしてこれはいきなり文字で伝えることが難しいため、文字ベースの企画書を書くこともないそう。

同様にゲームデザイン側からプログラムやVFX担当のセクションに発注を行う際も、言葉ですべて伝えようとせずに、あえて「いい感じにしておいて」と伝えるにとどめ、想像力に任せるようにしているんだとか。そうすることで解釈の違いも起こるものの、逆に思ってもいない表現が出てきたり、スタッフ全体の想像力が鍛えられるという。

なお、「状況の設計を優先させるべきで機能優先であるべきではない」というのはシリーズ続編の場合でも同様で、すでに完成したものがあるからこそ基本的な要素を「ちょっとパワーアップ」させる程度の機能設計優先に陥りがちだが、「根本的な考え方が間違っています」と厳しく戒めていた。

無理やり何度も遊ばせるのはリプレイバリューとして間違い

次はリプレイ性について。タイトル評価にも繋がることが多い部分だが、周回して遊びたくなるようにするにはどうすればいいか? 稲葉氏はリプレイ要素も「楽しいことに繋がっているべき」で、無理やり何度も遊ばされるのは本質からずれているのではないかとコメント。その上で、アクションゲームにおけるリプレイ性はプレイヤースキルの向上についてのものだと主張する。

というのも、先ほど出てきたように基本の売りの部分だけでクリアーしたユーザーにも「極上の体験」をさせなければいけないが、ゆえにアクションゲームは何か新しい状況や敵がふんだんに盛り込まれた、本質的に“贅沢”なコンテンツだと指摘。そのワンオフの特注品を使い捨てにせず、“深み”や“拡張性”を習得して遊び直すことで別の角度が見えてくるように設計し、それによってプレイヤースキルがさらに上がっていくというループを作るべきだと語った。

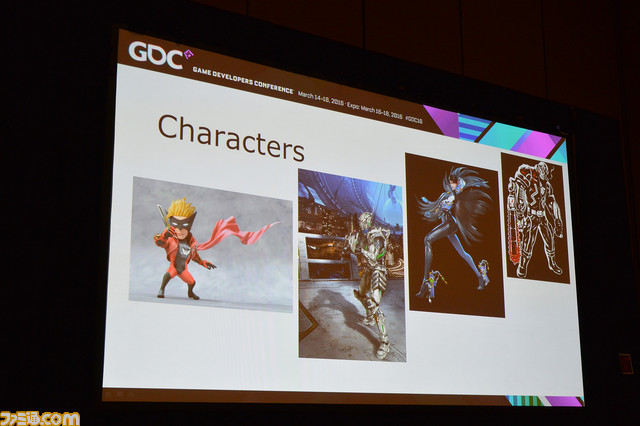

キャラクターデザインは状況や機能によって規定される

ベヨネッタをはじめ、個性的なキャラクターが登場するプラチナゲームズのタイトル。稲葉氏は「純粋なアクションゲームであれば個性の強い主人公が必要」だと語る。というのも、設計の出発点である「とんでもない状況になって、とんでもない力でぬけ出す」というイメージに対して、その力を行使するのにふさわしい説得力のある個性を持ったキャラクターが必要不可欠だというのがその考え。

従って、キャラクターデザイン(ここでは外見だけではなく設定や能力も含めた全体の設計を意味する)の順序も、状況の設計(イメージボードの制作)→核となるゲームの機能/能力の設計→キャラクターのアート面でのデザインという順番になる。

一方で、キャラクターの外見や設定が、前提である能力によって規定されるため、アバター的な透明なキャラクターやカスタマイズとの相性が悪く、「スーパーヒーローやスーパーヒロインになれる変身願望を満たしてあげる」ようなアプローチが大切との注意も。

逆に、アイテムや装備など、主人公以外の能力成長が核になってくるRPG要素の強いゲームでは、アバター的な主人公とも相性がいいとコメント。しかし『SCALEBOUND』では、ゲームとしてはパートナーであるドラゴンの成長に重点を置いたアクションRPG的な傾向があるものの、ディレクターである神谷英樹氏の好みを優先してあえて個性の強いキャラクターデザインを選択しているんだとか。

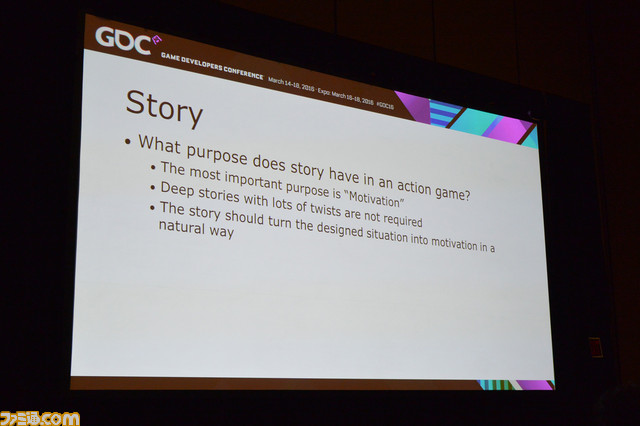

重要なのはストーリーラインではなくて動機

ゲームを構成する基本要素として最後に出てきたのが、ストーリー。しかしアクションゲームの場合需要なのは具体的なストーリーラインではなくて動機であり、「極端な話、最初の動機と終わりの動機があればいい」と語る。

そして、機能としては、次のとんでもない状況に飛び込んでもらう勇気を与える、あとはアクションの合間に話を進行させて指を休める時間を与えるというぐらいで、だからこそ「ストーリーから考えるアクションゲームは絶対に駄作になってしまう」と断言。

ちなみに『マッドワールド』はチェーンソーの義手を装備した謎の男ジャックが殺人ゲーム「DEATH WATCH」を勝ち進んでいくというピーキーな内容だが、同作のように残虐行為が動機に絡んでいることをプレイヤーに自覚させると自分とゲーム双方に嫌悪感を抱いてしまいかねないため、極端な世界観を構築し、その世界に浸る理由付けとしてのシナリオ制作を行ったとのこと。

全体の流れは刺激を積み続けないよう緩急をつける

さて、基本要素が揃った所で、今度はいかに組み立てるか。稲葉氏は自身の考える“ハイレベルデザイン”でその流れを示した。これはいわば、一個一個のステージの構成を設計する“レベルデザイン”と、高位の定義で全体のトーンを規定する“ハイコンセプト”を組み合わせたような造語。具体的に各レベル(面)に何を置くかという話ではなく、プレイヤーにどういう関係性の流れを体験してもらうかということだ。

ここで稲葉氏が重要視していたのが、刺激を積み上げ続けずに緩急をつけること。というのも、アクションゲームとしての刺激が連続すると、プレイヤーの感覚が麻痺してしまう。ただ刺激を増していけばいいというわけではないのだ。

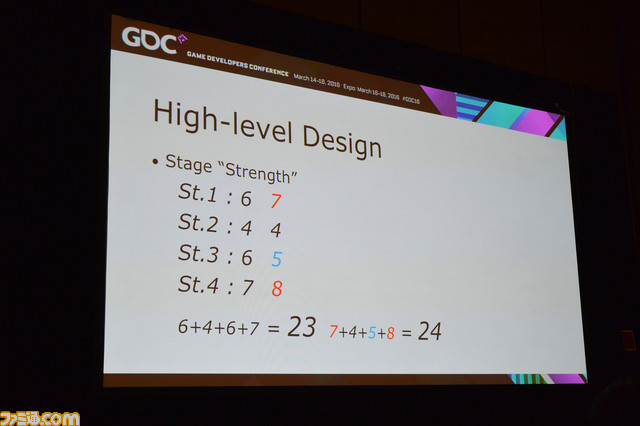

稲葉氏は刺激の密度を仮に数値として表して、このことを説明した。例えば、ステージ1はオープニングで強くて大きな刺激が必要なため“6”。次はちょっと落ち着かせて“4”。ステージ3は元に戻して“6”。ステージ4はもっと上げて“7”とする。

ここで6-4-6-7という流れができたわけだが、ユーザー側の印象は異なるという。最初はすべてが新しいために“7”に感じられる一方、同じテンションのステージ3は慣れがあるために“5”。ステージ4は一回下げていることが功を奏して“8”となり、7-4-5-8という印象になる。これにより、刺激密度1あたり製作コストが1かかるとして、6-4-6-7の合計23のコストでユーザーからの印象が7-4-5-8の24になり、コスト以上の効果を得られるだろうというわけだ。

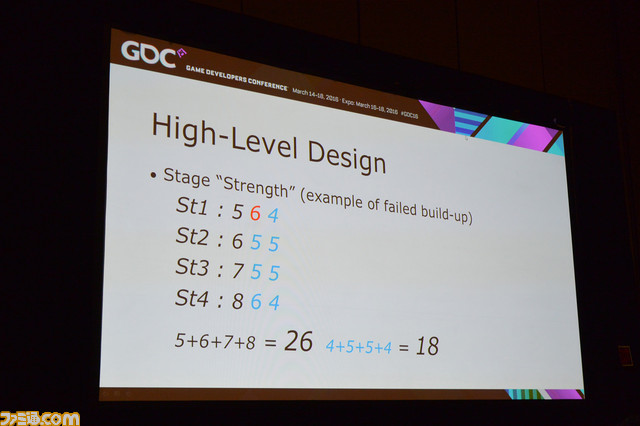

逆に今度は失敗例として、単純に5-6-7-8と積み上げた場合のユーザーの印象を考える。最初は新鮮なために印象が上乗せされて“6”。しかし次は慣れてしまうので、本来6のところが“5”。次も刺激の違いが少ないので“5”で、溜めが作れていないのでステージ4も8の刺激を入れているにもかかわらず“6”となり、6-5-5-6になる。さらに、コレで遊んだあとに疲れてしまっていると、プレイヤーに残る印象は4-5-5-4ぐらいになってしまい、プレイ中の印象よりもさらに悪くなる。

ちなみにこれは4ステージまで考えた場合で、ステージ5をどう展開させるかは、長いゲームなら一回落ち着けてコントローラーを置いてもらうように考えるとか、ラストまで一気に突っ走ってもらうゲームなら続けさせるようにするといったように、ゲームのスタイルにより異なるという。

以上が基本的なハイレベルデザインの考え方だが、近作『Transformers: Devastation』(日本未発売)では、上記のセオリーを理解した上での応用編として、密度の濃さをユーザーに体験させ続けるというチャレンジに挑んでいるそう。

刺激をきっちり積み上げ続けながら、ユーザーが体感する密度も下げないように、かつコントローラーを途中で置かせないような設計を目指したとのことで、その結果としてプレイヤーの体感時間は人によりまったく異なるはずだと想定していた。なおこれは基礎を熟知した上での応用であり、単純に真似をしても「大怪我をする」と警告していた。

優れたアクションゲームは国境を超える

アクションゲームのいい部分として、感覚にダイレクトに訴えかけるために、言葉を超えて通用できることを挙げる。そして結びの言葉として、ここまでに挙げられた要素をきっちりと積み重ね、感覚や感情に強く突き刺さるものを目指すことで国境を超越したゲームが作れるはずで、プラチナゲームズはそれを目指してゲームを作っていると語り、講演を締めくくった。