今後の動向なども気にしつつ、いろいろかぶりまくってきました

先週末にロサンゼルス近郊の町カルバーシティで行われたインディーゲームイベント“Indiecade”から、VRタイトルをまとめてご紹介しよう。創造性を追求しまくった作品が集結するIndiecadeと、新たな体験をデザインするVRの組み合わせは最高。今年はVRのタイトルだけを集めた専用テントなども設けられていた。

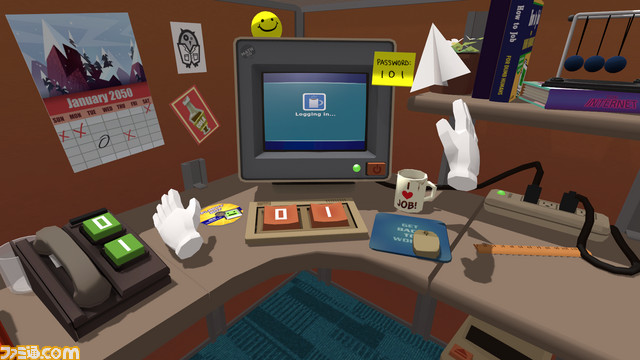

2050年、労働がロボットが担う時代の懐古的バーチャル労働体験。

Owlchemy Labsの『Job Simulator』は、今年のVRでダントツの一番人気だったタイトル。その内容は、「あらゆる労働がロボットに置き換えられた2050年、人間のお仕事とはなんだったのかをバーチャルに体験する」という捻くれたもの。

Indiecadeデモにチョイスされていたのは“オフィスワーク編”で、コーヒーを入れ、コンピューターの電源を入れて、書類に却下のスタンプを押すという、2010年代に生きている我々としてはクソ面白くもない日常……が、VRだと楽しいことに!

キモとなっているのは、デモ機に採用していたVRヘッドマウントディスプレイHTC Viveの高精度なモーションコントローラー。この、ちょっとしたジャグリングが出来るぐらいに反応のいいコントローラーを使うと、視覚だけでなく自分の手をVR空間に没入させたかのように、空間内のオブジェクトで遊びまくれるのだ。

だから「コーヒーをサーバーから淹れて飲め」といったお題はほどほどに無視して、コンピューターにコーヒーをなみなみと注いでみたり、ミルクをわざわざ股間付近から発射して入れてみたり、ガイド役のロボット君(JobBot)にマグカップをぶつけてみたり、ゴミ箱からカビたドーナッツを食べてゲロ噴射したり、本題そっちのけで遊ぶのがメイン。

まぁ「普段できてもやらないようにしていることをバーチャルにやる」ことそのものを売りにするというのは考えたもの勝ちの一発ネタの気もするが、遊びの仕込み具合やスムーズに動作する最適化などがしっかりしているのでオーケー。製品版はオフィス以外のシチュエーションも含めて、HTC Viveのほか、Oculus Rift(とモーションコントローラーのOculus Touch)にも対応予定。

象になってお茶会に出席する

『Awkward Ellie』は、象になってお茶会に出席し、同席者の気分を損ねないよう頑張ってお茶を飲んだりケーキを食ったりするというゲーム。VRヘッドマウントディスプレイのOculus Riftにを象の鼻として取り付けたPS Move(パソコンから信号を読み取れるようにハックしたもの)で鼻を動かして、恐る恐るカップを掴んだり、ケーキに鼻を伸ばしたり。まぁ、たまに皿が割れちゃうけど象だから仕方ないね。

元はノルディックゲームジャムで開発されたゲームで、Oculus Rift+PS Move+Mac専用という超ニッチな対応環境ながら、プログラムは配信中。全部持ってるぜというスキモノの方はトライしてみてはいかがだろうか。パオーン。

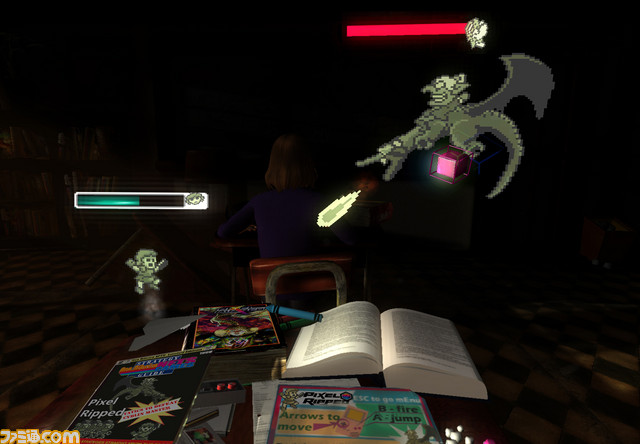

バーチャル教室で授業中にゲームで遊ぶ

以前本誌で紹介した、授業中に先生に見つからないようにしながらゲームするVRゲーム、『Pixel Ripped 1989』。KickStarterでのクラウドファンディングは残念ながら失敗してしまったのだが、計画を仕切り直して開発自体は継続中。Indiecadeにも出展されていたので、遊んできた。

ゲームが始まると、そこは教室。お婆ちゃんに片足突っ込んでるような先生(でも北斗の拳のアイツかってぐらいデカい)がすでに軽く切れている、ナチュラル学級崩壊状態でスタートする。そして手元には舞台である1989年に発売されたゲームボーイ……風の携帯ゲーム機。これはもうやるしかないじゃん!

デモはOculus Riftとヘッドフォンをして、USB接続のNES(アメリカ版ファミコン)風コントローラーを持ってプレイする。先生がこっちを見ていない時に視線を下に落とすとゲーム機を取り出し、コントローラーでゲーム内ゲームが遊べるという仕組みだ。

お楽しみ要素も仕込んであって、ゲームが進行すると、前の席の子がナイスなサイズの筒をくれる。これを使用すると、吹き矢のようにして紙くずをスポーンと飛ばせるのだ。本作のメインクリエイターはブラジル出身なのだが、「世界的に小学生のやる事は変わらねぇんだなぁ」としみじみ。寝てる奴にぶつけたり、黒板に向かっている先生に発射したり、ゴミ箱にホールインワンを狙ったり。

ゲーム内ゲームが進んでボス戦になると、主人公であるビデオゲーム女子小学生の妄想力によって、教室の机の上にボスとキャラクターが飛び出してくる。嵐の前の黒くうねる雲を見て「なんかのゲームのラスボスでも復活したんじゃないか」と想いを馳せたことがある記者としては、ちょっと泣ける。

低予算で開発が続けられてきたこともあって、3Dモデルやモーションが結構ざっくりしていたりもするのだが、いい感じの衝動やパワーがしっかり感じられる本作。クラウドファンディングで資金調達できなかったのは残念だったが、1989がうまく行った場合に制作される別の時代のバージョンも見てみたいと思わせる出来だった。

過去は我の左手に、未来は右手の向こうにアリ。

今年のIndiecadeに出ていたVRタイトルは、大きく分けて、1.そもそもコンセプトや発想が奇特、2.既存のスタイルのゲームにVRを足してひと味加える、3.VRHMDにさらに周辺機器を足して変なことをする、という3種類に分かれていたと思う。

Henry Hoffman氏による『Aboard The Lookinglass』は、先に紹介した『Awkward Ellie』と同じく、周辺機器を足してユニークな体験を創りだそうという3番にあたるタイトルだ。手の位置と状態をトラッキングする周辺機器メーカーLeap MotionとIndiecadeの共催で行われた3D Jamの昨年の勝利作品で、もちろんプレイにはLeap Motionを使用。デモのプログラム自体はすでにWin/Mac版が公開されている。

基本的には一人称視点のパズルアドベンチャーゲームで、Oculus Riftの前面部にLeap Motionを取り付けてプレイする。顔の前に手をかざすことで、左手なら“過去”の、右手なら“未来”のビジョンを見られるので、うまく両手のビジョンを使い分けてパズルの謎解きをやっていくというわけだ(あんまりタイムパラドックス的なことは考えていないので、単に現在・左手・右手の3種類の相を見られるというぐらいで理解されたし)。

デモはVRの世界に没入しながら別の相を手のフィルター越しに見られるという体験が面白いのだが、スムーズに解くと6分ぐらいで終わる程度の内容なので、正式に製品化してくれないかなぁという感じ。

一方で、サードパーティ製の周辺機器を使った実験的作品は過渡期だからこそ色々あるが、来年以降VRHMDが一般化していって市場が成立すると、まずはそちらに開発が集中し、サードパーティ製の周辺機器がないと遊べないものは一旦落ち着いてしまいそうな気もする。来年以降はその辺りも注目したい(それでもIndiecadeには市場性よりも創造性を重視した作品が出てくるとは思うのだが)。

それでも肉食いますけどね

Indiecade最終日、会場入口付近で勝手に机を組み立てている人たちがいたので近付いてみると、過激なキャンペーンで有名な動物愛護団体のPeTA(動物の倫理的扱いを求める人々の会)のメンバー。“自然でのびのびと育っていた鶏が農夫のオッサンにとっ捕まえられてケージに閉じ込められ、屠殺場でお肉にされる”までを描いたVRアプリケーション『I, Chicken』のモバイル版(Google Cardboard的にNexus 5を使ったもの)を持ってきて、広報活動をやりに来ていたのだ。

個人的に活動方針に賛同するわけではないが、これも何かの機会ということで早速トライ……したんだけども、モバイル版の最適化がそんなに進んでおらず、過去に彼らが公開していたフルバージョンから内容がいくらかカットされている上にフレームレートもガタガタ。思わず「これなら360度カメラを農場に仕込んで作った全天球の実写映像でコンテンツを作ったほうがいいんじゃないか」とアドバイスしてしまった。もっとこう、数日は肉を食えなくなるようなスプラッターが見られると思っていただけに……。

ちなみに当初は屠殺場での殺害シーンも作ったそうだが、キツ過ぎるので削ったとのこと。PeTAにしてはそういう配慮をするのは珍しい気がするが、それもVRの影響力が故か。だがIndiecadeには昨年、実際に起こった死亡事件を傍観者として追体験させるVRプログラム『Use of Force』という作品が正式出展されていた(本誌でもリポートを掲載し、大きな話題を呼んだ)ぐらいなので、表現の可能性を追求する立場としては、そういう配慮は無用な気もする。

いずれにしても、こうやって社会運動系の作品はすでに存在しているわけだし、やがて極端な部分をクローズアップしたものや、あるいは事実を巧妙にすり替えたプロパガンダに近い作品も出てくることだろう(PeTAがそういうことをしていると言いたいわけではない)。そういった作品をバーチャルに自分のこととして“体験”してしまうと、それは恐らく洗脳に近い強烈さで刻み込まれるはずだ。スパイダーマンじゃないけど、まさに「大いなる力には、大いなる責任が伴う」であり、表現力がありすぎるのにいずれ悩まされる日も近いんじゃないのかなぁ、と思いながらその晩ウェストロサンゼルスの回転寿司屋でひとり寿司をつまむ記者であった。魚類に感謝。