大ヒットコンテンツのサウンドの秘密が明かされる!

本セッションは、そのタイトルの通り、いまや国民的ヒットコンテンツとなった『妖怪ウォッチ』のサウンドが、いかにして作られているのかが語られるというもの。『妖怪ウォッチ』のサウンドは、ゲーム、アニメのファンに広く親しまれているだけではなく、CEDEC AWARDS 2015のサウンド部門で優秀賞に選定されるなど、開発者のあいだでも評価が高い。

本セッションのスピーカーは、レベルファイブのサウンドチームを統括する企画統括部 サウンドクリエイティブチーム クリエィティブチームリーダーの井上岳志氏と、ゲーム・アニメ『妖怪ウォッチ』のBGMを作曲した企画統括部 サウンドクリエイティブチーム サウンドクリエイターの西郷憲一郎氏だ。

なお本セッションは、サウンドをテーマにした内容だけに、実際にゲーム中のサウンドの実例を披露しながらのものとなった。本稿をお読みになる読者諸氏も、ぜひゲームやPV映像などでサウンドを確認しながらチェックしていただきたい。

【PV】『妖怪ウォッチ』PV3

キャッチーでノレて、しかもピアノで弾きやすい“昭和のにおいのする曲”!?

最初に西郷氏から、BGM担当として考え、意識したことは何だったかが説明された。

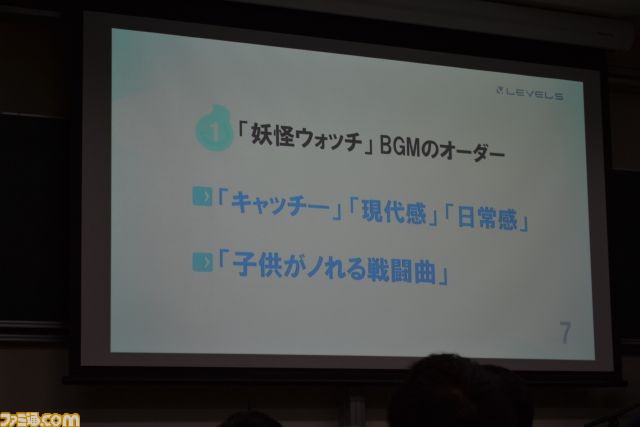

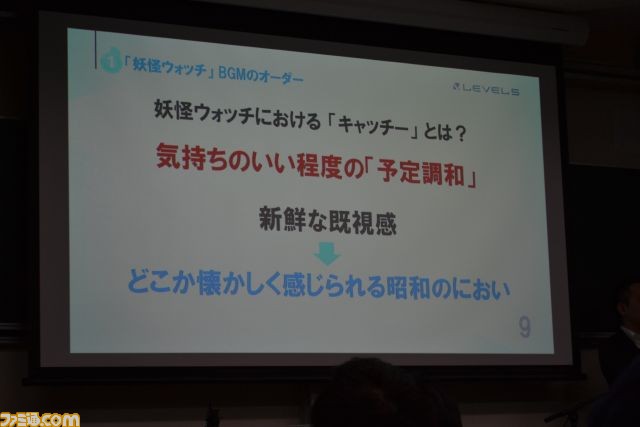

まず、『妖怪ウォッチ』を発案した生みの親である日野晃博氏からのオーダーは、“キャッチー”であり、“現代感”、“日常感”がある曲。そしてディレクターの本村健氏からのオーダーは、“子どもがノレる戦闘曲”だったという。とくに“キャッチー”は、よく上がってくるが非常に難しいオーダーだ、と西郷氏。今回の場合、西郷氏は“キャッチー”を“気持ちいい程度の予定調和”と解釈し、聞き手の「ここでこういう展開になって、ここでキメるだろう」といった期待に応える、難解ではない曲を作ることに決める。

また、“新鮮な既視感”を生み出すために、どこか懐かしい昭和のにおいのする曲を多用することも心がけたそうだ。

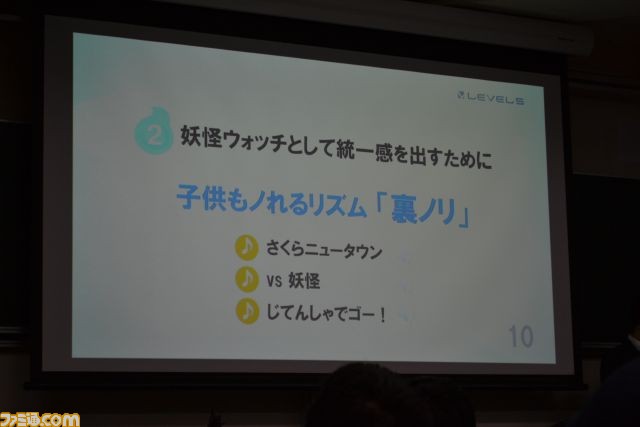

そして、『妖怪ウォッチ』としての統一感を出すために採った手法は、子どももノレる“裏ノリ”を、多くのBGMに統一して使用すること。“さくらニュータウン”の曲や、バトル曲の“vs妖怪”など、わかりやすく“ツッチャ、ツッチャ♪”というリズムが使用されているが、こうした統一感を意識的に作り出すことで、少し聞いただけで「『妖怪ウォッチ』っぽいな」と感じられるように仕上げたというわけだ。

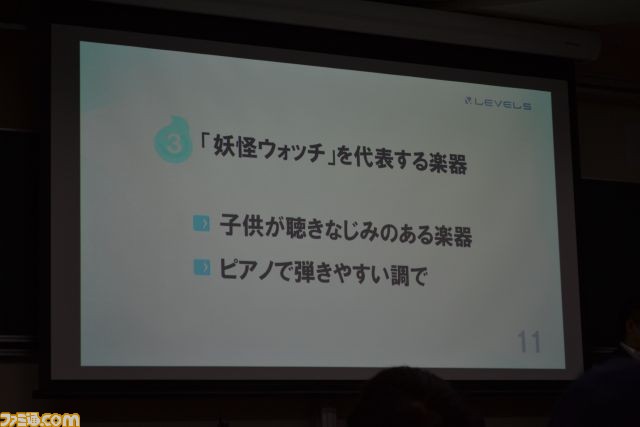

さらに楽器などについてもこだわりが。それはメインターゲットが子どもであるため、子どもが聞きなじんでいる楽器を使い、かつピアノで弾きやすい――黒鍵を使う♯や♭は多用しない、ということだ。

子どもが聞きなじんでいる楽器と言えば、リコーダーやピアニカ。さらにピアノでも、豊かな響きのグランドピアノではなく、あえて日常で触れる機会があるアップライトピアノを使っているのだとか。

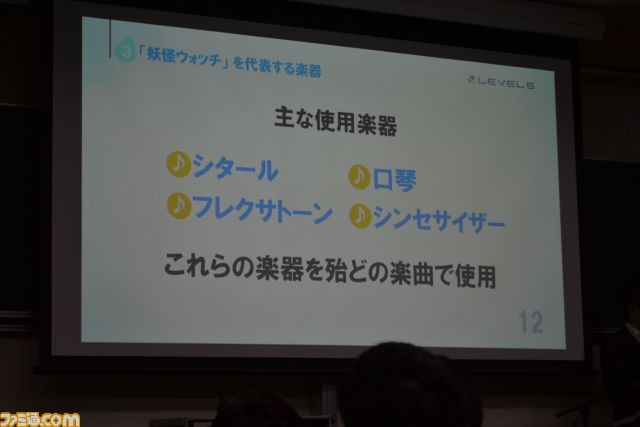

そのほかには、シタールやシンセサイザー、さらに口琴(ぼよよ~んという音色。下の写真で西郷氏が披露している楽器)やフレクサトーン(ほわわわ~んという音色)なども多用することで、『妖怪ウォッチ』らしさが演出されている。

ゲームプレイの流れを意識した曲作り

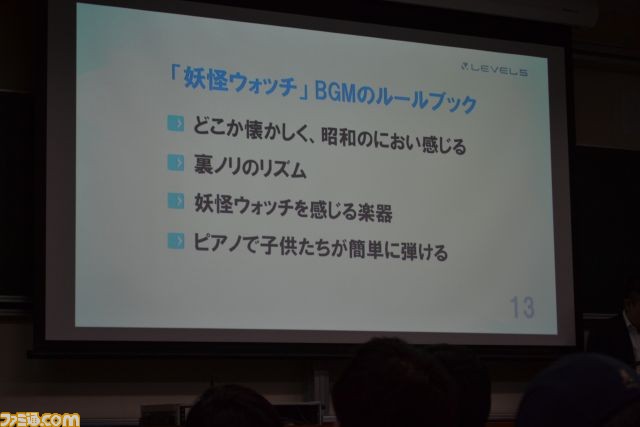

以上のように、

・どこか懐かしく昭和のにおいを感じる

・裏ノリのリズム

・妖怪ウォッチを感じる楽器

・ピアノで子どもたちが簡単に弾ける

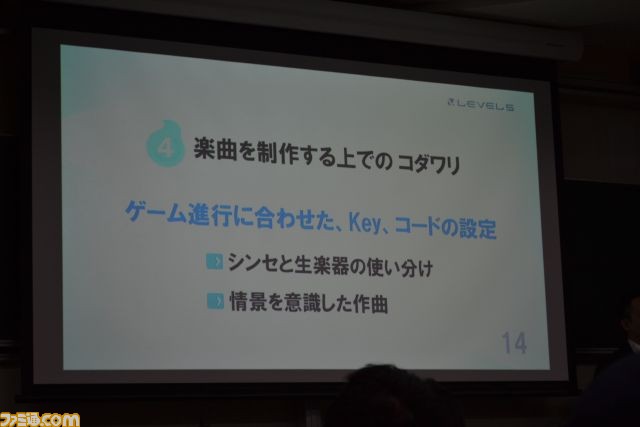

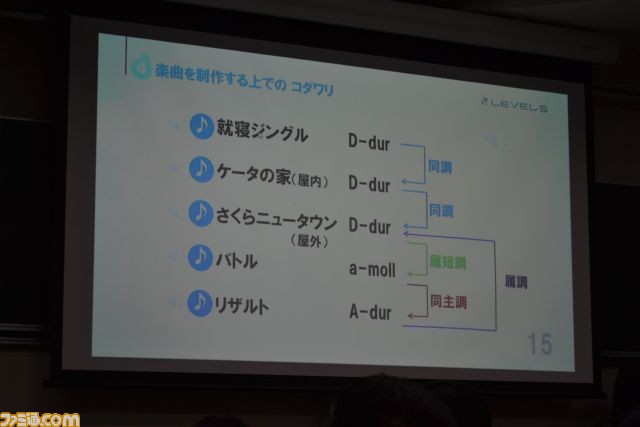

を基本ルールとしつつ、強いこだわりを持って楽曲が制作されていった。ここでのこだわりのひとつとして上げられたのが、“ゲーム進行に合わせたkey、コードの設定”。『妖怪ウォッチ』では、プレイヤーが操作するゲームの流れに合わせて、曲の切り替わりが違和感なくスムーズに展開されるように配慮しているのだとか。

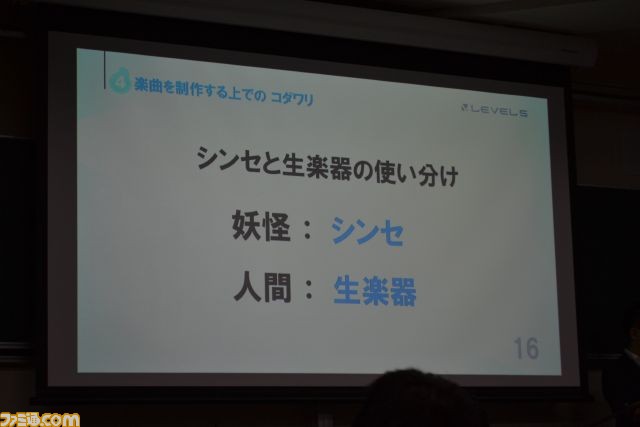

また、妖怪が登場する場面ではシンセサイザーを中心に、人間しか登場しない場面では生楽器を中心に、といった使い分けも意識して演出されている。

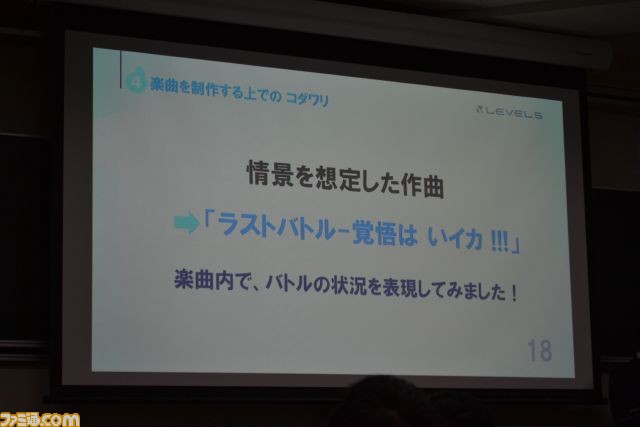

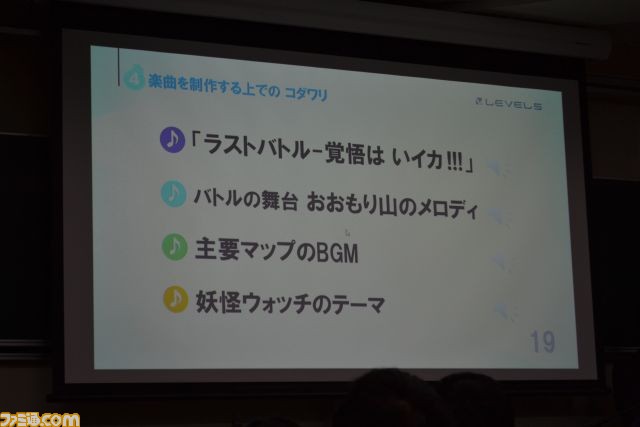

さらに、楽曲によっては、情景を想定して作曲されているものもあるそうだ。“ラストバトル-覚悟はいイカ!!!”という楽曲では、以下の要素を取り入れることで、状況にふさわしいものに仕上げていったという。

・バトルの舞台となるおおもり山のメロディ

・主要マップのBGM(終盤のひずんできた世界を表現を表現)

・『妖怪ウォッチ』のテーマ(ゆがんだ世界をケータたちが正すことを表現)

東西の信号機は“カッコウ”、駅メロは快速停車駅だけ

続いて井上氏から、『妖怪ウォッチ』のゲーム開発にあたり、何を考え、何を意識したのかが説明された。

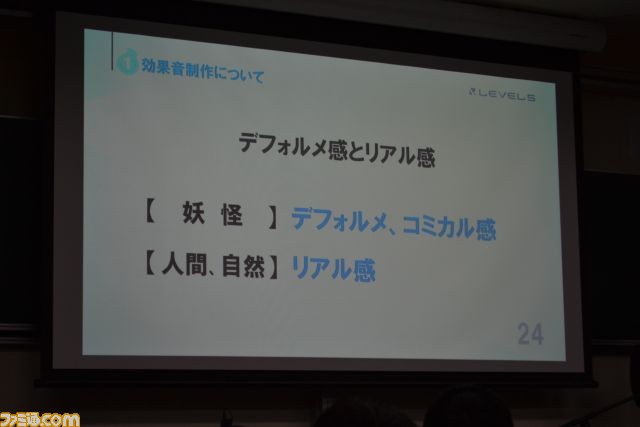

まず効果音制作においては、“デフォルメ感”と“リアル感”の使い分けを意識したのだそうだ。前者は妖怪、後者は人間や自然を表現するための音。これが逆に、妖怪をリアルで生々しい音で表現してしまうとおどろおどろしく、怖い感じになり、『妖怪ウォッチ』らしくなくなってしまう。

そして効果音を作る際には、まず頭の中で“バシューン”“ズバズバ”などの擬音を鳴らし、それを音に翻訳するようなイメージで制作する、という手法が説明された。

また、音楽と仲よくできる効果音であることも重要、と井上氏。とくにバトルのときなどは、たくさんの音が混ざると、音楽なのか効果音なのかよくわからなくなってしまう。そこで、音楽に溶け込むような効果音を作ることも意識したそうだ。

効果音、音楽演出において工夫したポイントも多いが、ここではさまざまな場面での雰囲気作り、コダワリについて語られた。『妖怪ウォッチ』は“子どものオープンワールド”もテーマとしているため、町中を歩き回るだけでも楽しくなるような工夫がなされており、時間や天気などによって町が変化し、環境音も変化するようになっている。これは、マップ内に音が発する地点(発音体)を設置し、それぞれの発音体ごとに、音を発する条件を細かく設定できるようにすることで実現しているのだそうだ。

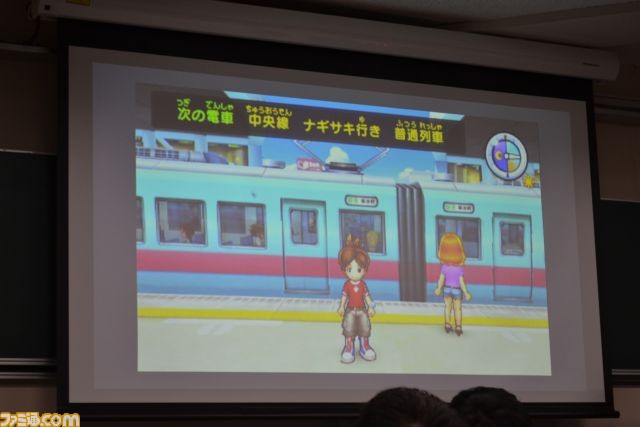

そうしたこだわりは随所に活きており、たとえばさくらニュータウン内の歩行者用信号は、東西方向はカッコウの声のメロディー、南北方向は小鳥の声のメロディー(ピヨピヨ)でお知らせする仕様。また駅に電車が入ってきたときの“駅メロ”は駅ごとに立地にあったメロディーが採用されているが、駅メロがあるのは快速が止まる駅だけ……といった具合だ(ただし電車関連のこだわりっぷりは、「私が鉄オタだから、というのもありますが……」とは井上氏)。

アニメとゲームをとことん対等に――レベルファイブだからこそのこだわり

こうしてこだわり抜いて作られたゲーム『妖怪ウォッチ』のサウンド。ではアニメではどうなのか? これについては、再び西郷氏が説明を行った。

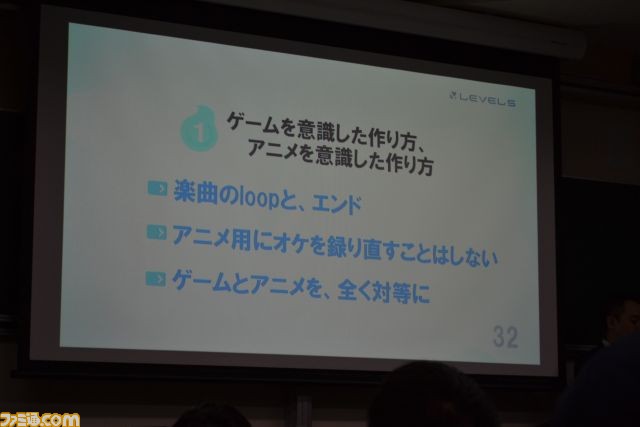

ゲームとアニメには異なる部分も多く、たとえばアニメでは、ゲームと違って楽曲をループさせて使用することはまずなく、しっかり曲を終わらせる場合がほとんどなため、しっかり終わりを作る必要がある。

また西郷氏がこだわったのは、アニメ用にオケを録り直すことはしない、ということ。これは、『妖怪ウォッチ』では、前段で説明されてきたような理由で、あえてチープな音作りをしている面があるため、たとえばアニメからファンになった人がゲームをやった場合に、違和感を持つ恐れがあるからだという。ここにこだわれるのは、音楽の権利までレベルファイブが有しているからで、こうしたこだわりを貫くのは、通常は難しいだろう、と西郷氏は説明した。

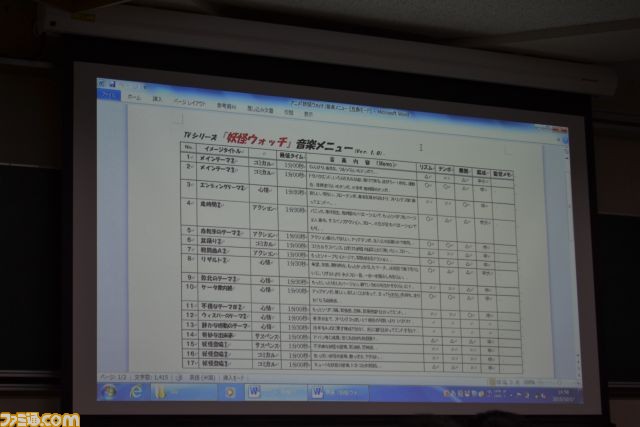

楽曲のオーダーについては、ゲームとアニメで違うのはもちろん、テレビアニメと劇場版アニメとでも大きく違うのだそうだ。テレビアニメでは、いろいろな場面で使えるようにするために、それぞれの楽曲にそれほど細かい注文はつかない。一方劇場版では使う場面がしっかり決まっているため、始まりと終わり、曲の長さ、盛り上がりをもってくる秒数まで細かくオーダーがあるのだという。

また、テレビアニメでは多彩な場面に対応するために、“ステム”という手法を使っているそうだ。ステムとは、楽曲をパート(楽器)別に分けたもの。たとえば完成した楽曲が派手なシーン向けのものだとしても、派手なパートを取り除いて使うことで、別の場面に合わせる曲として使ったりすることが可能となる。このとき作曲者は、主旋律以外のパートも、抜き出したときにきちんと聞こえる、使える曲になるように注意しなければならないため、難しさは増すが、「アニメではそれも大事になります」(西郷氏)とのこと。

なおこのステムを利用した制作は、逆輸入の形で、『妖怪ウォッチ2 真打』以降のゲーム作品でも活用されているそうだ。

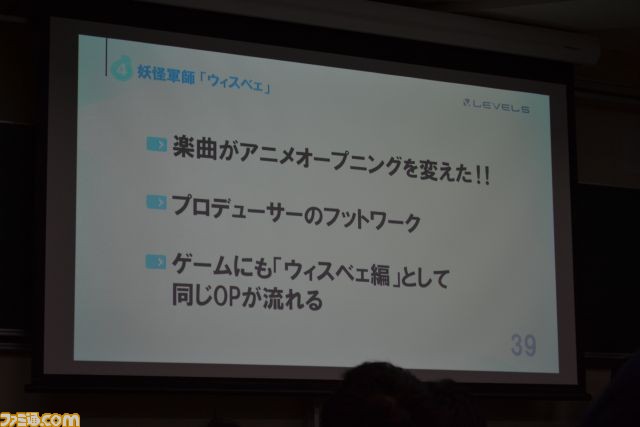

最後に、レベルファイブならではの制作事例として紹介されたのが、“妖怪軍師ウィスベェ”。これは、まず日野氏から「ウィスベェのテーマを作ろう」とオファーを受けた西郷氏が、時代劇のオープニングを意識して、ド派手な曲を作り上げる。すると、これを聞いた日野氏が、即座にこれをアニメのオープニングに使うことを決断。各所に電話して段取りをつけ、社内スタッフがアニメーションを制作することで、わずか一ヵ月という常識外れの短期間で放映に間に合わせたのだそうだ。これは、プロデューサー日野氏のフットワークの軽さと、アニメもゲームも社内で作れるレベルファイブならではの強みが結実した事例だろう、と西郷氏は説明した。なお、“アニメとゲームは対等”の原則はここでも貫かれており、ゲームにも“ウィスベェ編”が収録され、同じオープニングを見ることができるのだそうだ。

以上、『妖怪ウォッチ』サウンドの秘密がたっぷりと解説された本講演。とはいえ、やはりわずか1時間の講演時間ですべてを伝えきることなどできるはずもなく、「『妖怪ウォッチ』には自転車レースや音ゲーも入っているし、お伝えしたいことはまあまだあります」(井上氏)とのこと。こうした貴重なお話が聞ける機会が、再び巡ってくることに期待したいところだ。