『ぷよぷよ』におけるIP管理について

2015年8月26日~28日の3日間、パシフィコ横浜にて日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンスCEDEC 2015が開催された。ここでは、2日目に行われたセッション“ぷよぷよIPのチャレンジと管理について”の詳細をリポートしていく。

本セッションで講演したのは、セガゲームス コンシューマ・オンラインカンパニー 第二CS研究開発部 企画セクション プロデューサーの細山田水紀氏。昨年のCEDEC 2014で行われたセッション“ぷよぷよをプロデュースして感じたこと”の続編的な内容となるため、前回の記事も合わせてご覧いただけたら幸いだ。

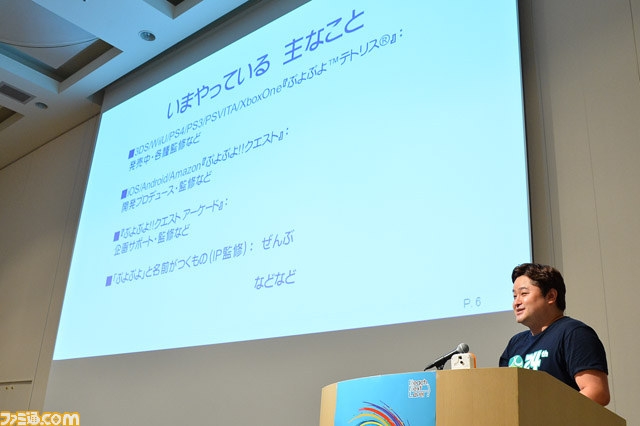

まず語られたのは、細山田氏について。細山田氏はセガのソニックチーム(当時)に入社後、ちょっと手伝う感じで『ぷよぷよ』に関わり、いろいろあってプロデューサーになったそうだ。現在は『ぷよぷよ!!クエスト』を中心に仕事を行っており、まだ発表できないことが大量にある状況だとか。

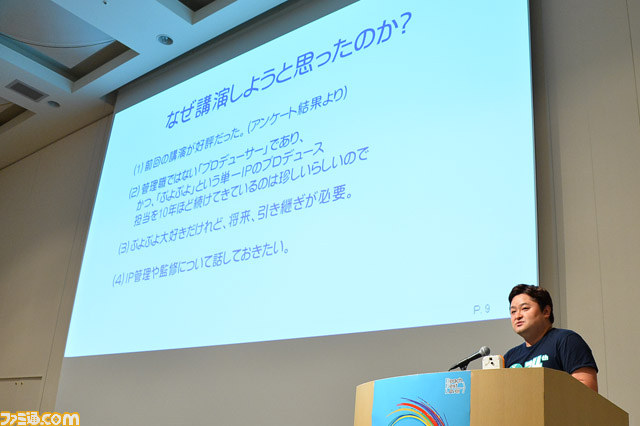

ちなみに前回の講演が好評で、モチベーションが上がったという感想も届いたことから、今年も講演を行うきっかけになったと語ってくれた。

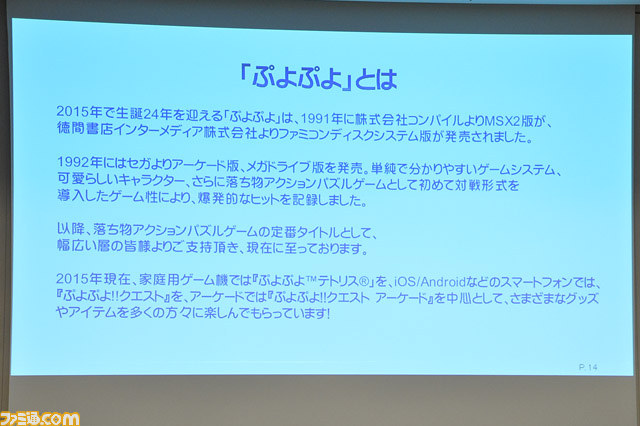

続いて語られたのは、『ぷよぷよ』について。シリーズ初代は、1991年にファミコンのディスクシステムとMSX2で誕生。その後版権が移行し、現在はセガゲームスがIPを所有している。「移行当時、旧作の開発メンバーを集めてセガで『ぷよぷよ』を再立ち上げした」(細山田氏)と、当時の秘話も明かしてくれた。

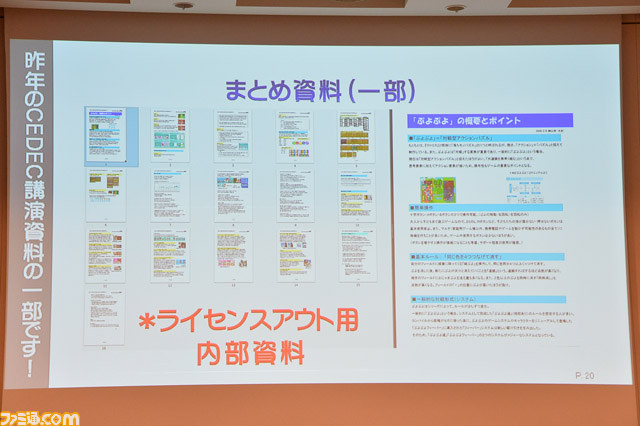

ちなみに、IP移行当時は資料やデータがほぼゼロの状態だったという。そこで、過去作を制作したメンバーと協力し、さらにセガが過去にリリースしていた『ぷよぷよ』のROMデータ、パッケージなどの資料を活用して、新作を開発。また“基本はひとりで遊ぶ対戦型のゲーム”といった『ぷよぷよ』の定義をまとめた、まとめ資料も作成。つぎへつなげていく糧としたそうだ。「最近更新していないことが反省点。どこかで更新したい」と細山田氏。

資料がないとはいえ、旧作を開発してきたスタッフはまだ覚えている情報があり、結果的に『ぷよぷよ』を見直す機会となったそうだ。またセガがおこなってきたチャレンジの成功例、失敗例の分析も行え、つぎにつなげる交渉に役だった。さらに、セガではIPやシリーズ物に関わっている人が多く、そのマーケティング事例などを聞いて活用できたりもした。このような作業は、大きくプラスになったという。「『ぷよぷよ』を愛する人が多いことも重要」(細山田氏)。

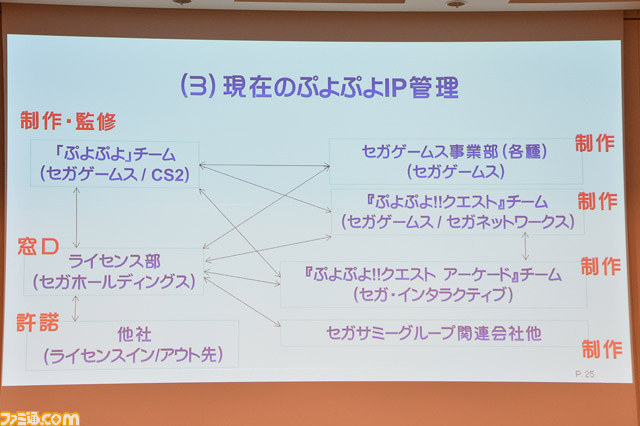

そんな『ぷよぷよ』だが、セガの分社化により、IP監修はセガゲームスの『ぷよぷよ』チームのみが担当している状況だ。他社との交渉などは、セガホールディングスのライセンス部が窓口となっているが、最終的な判断は細山田氏が所属する『ぷよぷよ』チームで行っているとのこと。

ちなみにIP監修業務は、細山田氏ひとりではまわらないほど多いため、情報を共有するチームを結成したそうだ。ここで重要なのは「直接会って話すこと」と細山田氏。月1回のミーティングで横の連携を強化しているそうだ。

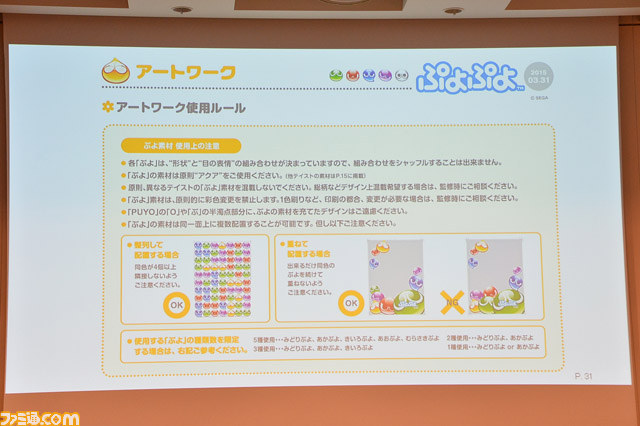

こうした状況のなかで、“スタイルガイド”がないことに気づく。ライセンスアウトしたときに“渡せるものが何もない”状況ではきびしいため、『ソニック』シリーズなどにならって、『ぷよぷよ』でもスタイルガイドを作成。ちなみに昨年の講演時にはまだ存在しておらず、「この1年で作成した」と細山田氏。

このスタイルガイドには、『ぷよぷよ』の基本ルールやアートワークの使用ルールなどが明文化されて紹介されている。たとえば“ぷよ”をたくさん並べて配置する場合は、同色の“ぷよ”が4つ以上隣接してはいけない(ゲームでは消えちゃうから)。こうした事例が細かく記載されている。ちなみに、『ソニック』シリーズはもっと細かいんだとか。

こうした作業を続けていくと、メンバーのレベルが上昇していく。またスマートフォン版やアーケードへの展開といったチャレンジも行い、さらに必要な資料もその都度作成。結果的に、IPの多展開が徐々に可能になってきたそうだ。

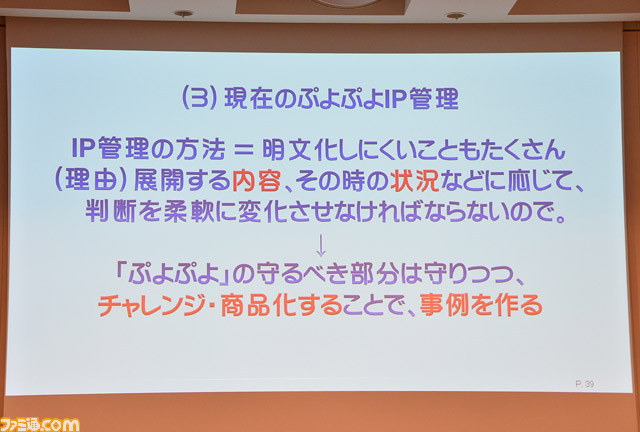

このようなIP管理だが、明文化しにくいことも多数あるとのこと。この仕事は「守っているだけと思われがち」(細山田氏)だそうだが、IP展開の状況に応じて柔軟に対応させなければならないそうだ。