モバイルの処理能力も併用して高品質な映像を生成

サーバー側でゲーム映像を生成することで、ゲーム専用機やゲーミングPCでなくともハイエンドなゲームが楽しめるとするクラウドゲーム。その仕組み上、プレイしている間はゲーム画像を高解像度なストリーミングビデオとして受信し続けなければならないため、「映像の質を上げれば帯域が追いつかなくなる」、「映像の質を下げればノイズが出て粗が目立ってしまう」、「モバイルの場合はWifi環境でもない限りパケ死しかねない」という悩みどころがあった。

そんな問題を解決するかもしれない技術がデューク大学とマイクロソフト・リサーチの共同研究によって発表され、海外メディアで話題を呼んでいる。

5月19日にイタリアで行われたカンファレンスMobiSys 2015で発表されたもので、同グループが開発したツール“Kahawai”(ハワイの言葉でストリームを意味する)では、サーバー側の処理と最近のモバイル機器の高い処理能力を併用することで、従来のクラウドゲームと同程度の質の映像を、6分の1の通信量で実現するという。

サンプル映像ではid SoftwareのFPS『Doom 3』を採用。Kahawaiを使った秒間1メガビットの映像でどんなクオリティーの映像が得られるかが見られる(従来方法の秒間1メガビット対Kahawaiの200キロビットの比較映像ではないことに注意)。

研究を指導したデューク大学のコンピューターサイエンティストのランドン・コックス氏は「これは大きな成果です。特にあなたの携帯プランにデータ量の制限がある場合はね。これまでよりはずっと長く遊べる」と述べている。

キモとなっているのは従来と異なり、モバイル側でも部分的にゲーム処理を行ってサーバー側が生成したデータと合成する“collaborative rendering”(コラボレーティブ・レンダリング)という手法。

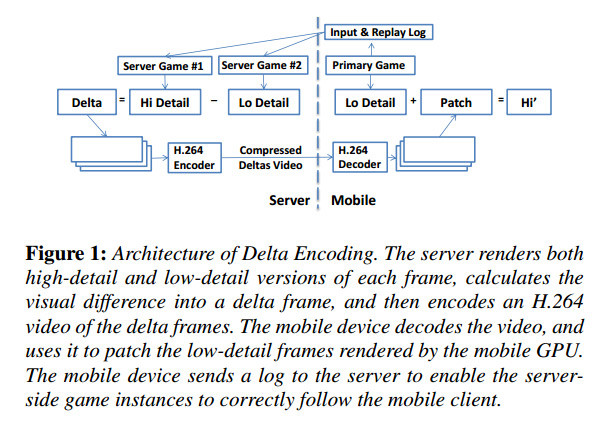

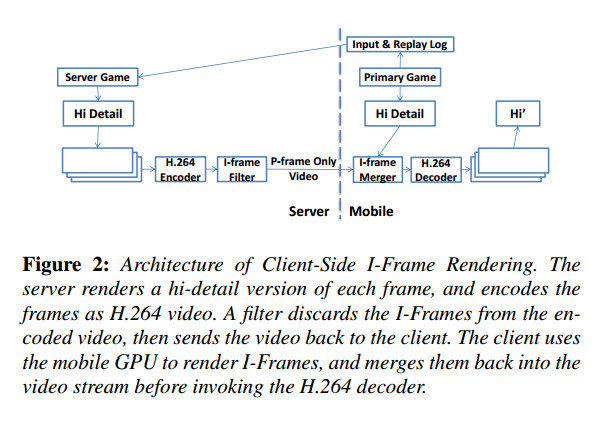

研究チームでは、モバイル側にローディテールのモデルで描画させてサーバー側で作ったハイディテールの画像との差分を合成する“差分符号化法”と、モバイル側でハイディテールな設定でIフレーム(キーフレーム)のみを計算させ、サーバー側から来たPフレーム(前方向予測により圧縮される)と合成してからH.264映像としてデコードする“Iフレーム法”のふたつの方法を考案。

もちろんモバイル側でも計算を行う以上、モバイル側に計算のためのゲームプログラムやデータが必要で、「(ゲーム全部をサーバー側で処理するため)ゲームプログラムをまったくダウンロードする必要がない」というクラウドゲームのメリットのひとつが損なわれるが、そこは良し悪しだろう。

逆に、全部サーバー側で処理する場合と違い、iPhoneなりAndroidで動作するようなプログラムを用意しておかなければならないという点は留意しておきたい(ただしその分、オフラインでもローディテールのゲームを遊ぶことが可能らしい)。

モバイル側でも複雑な処理を行うということでラグが増えることも考えられるが、研究ではその点も考慮して調査。さらに実証実験では50人のハードコアゲーマーにプレイしてもらったそうで、従来のクラウドゲームとスコアの差はなく、反応時間にも目立った違いは見られなかったとのこと。コックス氏はゲームが問題なく遊べることを実証できたことで、医療や建築などさらなる分野にも応用可能だと述べている。