少し古くて、とても瑞々しい不思議な冒険がついに完結。

Double Fine Productionのアドベンチャーゲーム『Broken Age』のAct2が配信されたので紹介する。なおAct2はアップデートとして配信され、すでにAct1を購入した人には無料で提供されている。Steamで配信されているPC版の価格は2480円。iOS版の価格は1200円で、Android版は1194円(海外ではPS4/Vita版もある)。日本語対応はしていない。

ゲームとしてはクラシックなスタイルを踏襲したポイント・アンド・クリック型のアドベンチャーゲームで、プレイヤーはフィールド上の物や進みたい場所をマウスでクリック(PC版の場合)して、時に拾ったアイテムを使って謎を解き、進んでいくという形式。2014年1月に配信されたAct1から引き続き、少年Shayと少女Vellaの冒険を描く。

ド直球なほどのジャンルへの愛

『Broken Age』はアドベンチャーゲームとしてド直球なほどの作りで、基本的にはマップ内を行ったり来たりしながら謎解きを進めて、一本道の話を追っていくという感じ(主人公ふたりの話が並行するので二本道と言うべきか?)。

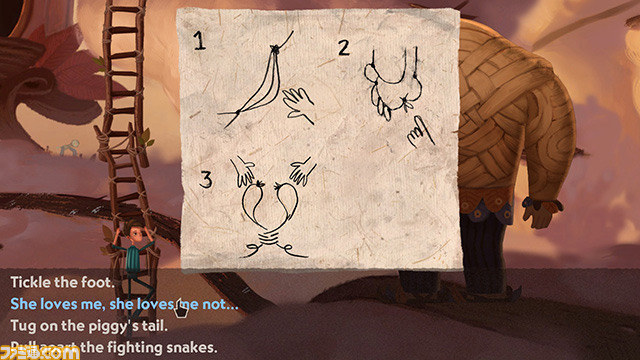

しかも謎解きは、少々不便だったり理不尽なところまで往年のスタイルの意図的な完コピだ。2015年に「敢えて待ってみるのが正解」なんて待機系の謎解きをさせられるとは思わなかったが、あからさまに「俺達はまたこういうのをやりたかったの!」という愛が滲み出てると、個人的には憎めない(ちなみにDouble Fineを率いるティム・シェーファー氏はアドベンチャーゲームが盛んだったLucas Arts出身で、『The Secrets of Monkey Island』などを手掛けている)。

関係ありそうな物や人をクリックするとヒントが出たりはするし、一度仕組みがわかってしまえば納得の謎解き・パズルが大半で、上手い人にしてみれば「いやー最後まですんなり解けましたわ」ってことになるんだろうが、それでも詰まる時は変に詰まってしまうもの。記者も完全にハマって埒があかないので、恥ずかしながらPR担当者に「ゴメンなさい、ここで詰まってるんですけど……」とヒントを聞いてしまったぐらいだ(だが記者は例外ではなかったらしく、実は海外メディアのレビュアー向けに「困った時専用攻略メモ」が用意された)。

まぁ買ったらそのゲームをゆっくり何ヶ月もかけて解くのが普通だった頃のゲームデザインをやっているわけで、現代と合わない部分は当然あるだろう。とはいえ、それをそのまま敢行するとしたら、少々無責任に映るかもしれない。

だがシステム的になんのフォローもしていないわけではない。そもそも攻略Wikiがあって当然の時代なのぐらいは重々承知で、本作には公式Wikiがちゃんと存在し、困ったときはWalkthroughの項目を見れば全謎解きの解法がバッチリ載っている(レビュー時期には公開されてないから先ほどのメモが用意されたわけだ)。

「そうは言っても、だからってWikiとかは見たくないんだよ!」って人もいると思う。もうひとつ、デザイン面で謎解き体験のフォローになっているのが、このゲームが“二本道”なところだ。本作ではいつでもShayとVellaのストーリーを切り替えられるが、実際のプレイ体験として「Shayで詰まったからVellaに戻って、Vellaでひと段落したからShayに再チャレンジ」といったスタイルを可能にしていて、できるだけWikiに頼らず自分で解こうという人のイライラを気分転換で程よく発散させてくれる。

よくある「片方が発電機を動かしてもう片方の乗ってるエレベーターを作動させる」といったような協力ステージがあるわけではなく、ふたりのストーリーはラスト直前までそれぞれ独立して進んでいくのだが、気分転換ができるので、むしろそれがいい感じ。

試行錯誤しながらじっくり解くのが基本の設計をやり抜くために、それによるストレスを吸収するシステムを用意しつつ、そもそも詰まるのが嫌な人にはゲーム外で公式にサポートを用意しておくというのは、「誰でも解けるように謎を簡単にする」とか、「そもそもこのタイプのゲームを作るのを諦める」といった選択肢と比べると、悪くないやり方のように思える。

ド直球なほどの若い世代への期待

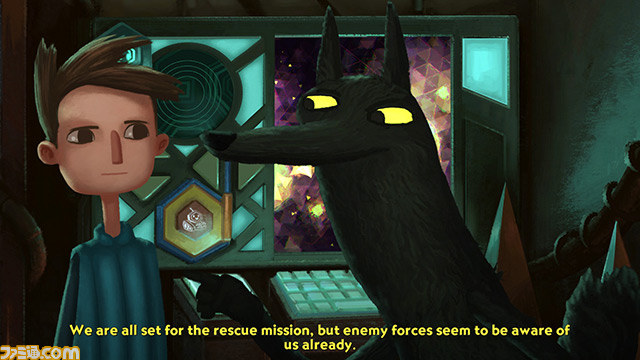

宇宙船内のウルトラ過保護なまでの環境で育てられてきたShayと、しきたりで謎の怪物Mog Chothraに捧げられようとしていたVella。Act1では、ふたりの主人公が親やルールの束縛から飛び立とうとする姿がわかりやすすぎる程に直球で描かれていた。

Act1のエンディングについて詳しくネタバレすることは避けるが、Shayは“母親として振る舞うマザーコンピューター”への反抗と宇宙船からの脱出を決行し、Vellaは自分を信じてMog Chothraを撃退するも、どんでん返しのアクシデントが起こってさぁどうする、という所で終わっていた(いわゆる「クリフハンガーエンディング」)。

Act2はふたりの環境を入れ替えた上で、より大きなもの(具体的な悪)への挑戦を通じた自立を描いている。しかしAct1と同じだけの体験がもう一個あるのかと言うと、そうではない。大きな謎が明かされたりサプライズもあるが、基本的に登場人物も冒険の舞台もAct1と同じ。それで結末へと進んでいくので、新鮮さという点で考えると、拍子抜けする人も多いかもしれない。

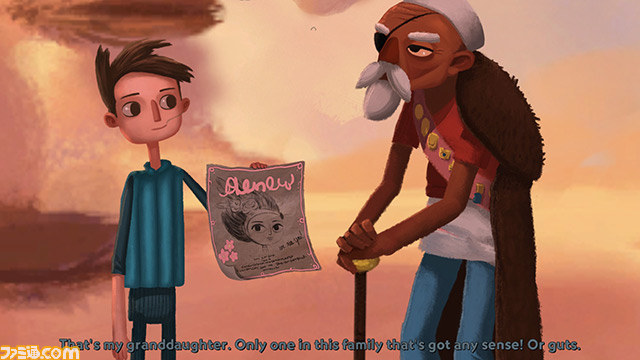

だがそれは両者に同じレベルのものを予測してしまうからで、Act1+2合わせたものこそが『Broken Age』の本来の姿とするのが正しいのだと思う。つまり、「それぞれの環境や境遇から少年少女が自分の意志で飛び出していく」のが前半(Act1)、「親や周囲の人から離れて、新たな人々と出会い、それまでと違う入れ替わった世界で運命を切り拓く」のが後半(Act2)の、根は優しくもヒネた少年少女の成長物語として、これはこれでひとつの完成した形にはなっている。

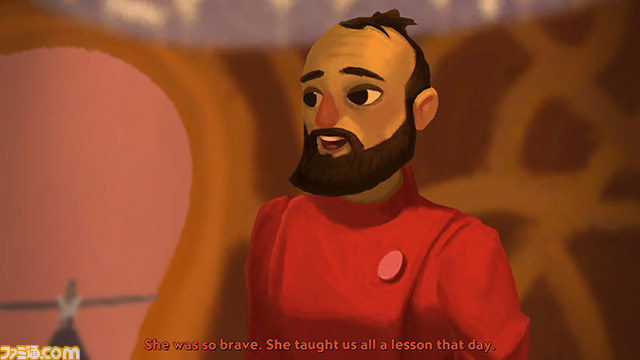

そしてそれは、シニカルでおかしみのあるセリフと、Shayを演じるイライジャ・ウッド以下の俳優陣によるフルボイス、滑らかで愛らしいアニメーションによって、見事に瑞々しく描かれている。正直、ちょっとオッサンに片足突っ込みつつある30代にはまぶし過ぎるレベルだ。

かつてDouble Fineは「子供と親が一緒に楽しめるゲーム」を真剣に考え、Kinect向けタイトル『Sesame Street: Once Upon a Monster』を手掛けたわけだが、上質のジュブナイルとして仕上がっている本作でも、そういった若い世代への想いを託しているのは想像に難くない。願わくば、自分がもし今(英語がわかる)中学生だったら、それかゲームを買い与えられる年頃の子供でもいたらと思うわけだが……。

個人的には、ラストの少年少女が知恵と勇気で世界を救う展開は、「エウレカセブン」なんかを思い出しつつ、完全に「よし、お前ら行け!」と若者を送り出す傍観者側のノリで楽しんだ。うーん、もう若くねぇんだなぁ俺(悲劇)。

上質のジュブナイル。しかし懸念点がないわけではない

ただ少々問題なのは、ふたりの主人公にとっては見たことない世界でも、プレイヤー視点で見ればいずれもすでに訪れた世界で、結局そこで行われる謎解きも以前出てきたものを別の形で応用するといった事が多く、お話と同じぐらいに大事な、アドベンチャーゲームとしてのギミックの部分でも新鮮さを欠くという所だ。

もちろん「あー、Act1のあれを今度はこう使うのね!」と気付いた時は楽しいし、一方で実際問題、いくらクラウドファンディングで333万ドルを集めたとしても、それはあらゆる謎解きとステージをワンオフで作れるほどの額ではないというのもわかるが、それでももうちょっとなんとかならなかったのか、という思いは残る(YouTubeで無料公開されているドキュメンタリーでは、そのあたりの限られたリソースでどう折り合いをつけて開発していたかが、レイオフ問題なども絡めて赤裸々に明かされている)。

もうひとつ悩ましいのは英語だ。フルボイスのトークを重要視しているだけに口語バリバリなので、普段から英字幕を読んで洋ゲーをプレイしている記者でも言い回しがスッと入ってこなかったりするし、なんせ英語ギャグ盛りだくさんどころか、米カルチャーネタギャグもあるし、ネイティブにとっての語感を活かしたジョークまで入っているので、「ハハハ……(あー、これ面白いっぽいんだろうなぁ)」というシーンは結構ある。

となれば丁寧なローカライズをお願いしたいところなんだけども、ただでさえ開発費が足りないって話をしていて、そもそも近作がほとんど日本で出てない(アクションアドベンチャー『運命の洞窟The Cave』はPS3/Wii U版がセガからローカライズされて出たとはいえ)Double Fineに、「ポイント・アンド・クリック型のオリジナルIPの洋アドベンチャー」がスタジオのファンベースのない日本でどれだけ受けるのか判断しろというのは酷な話。ちょっとでもやる人が増えれば「日本でも、もうチョイ売れるんじゃないか?」とか言って状況が変わるんじゃないかと思ってこうして紹介を書いているわけだが……。

8万7000人のファンが救ったもの

そんな懸念点もあるとはいえ、ギリギリ若い人も、かつて若かった送り出す側の人でさえも、忘れかけた純粋でパワフルな衝動を取り戻せる、幅広い人にオススメしたい作品になっていると思う。むしろ最近のゲームに疲れた人に遊んでみて欲しいぐらいだ。英語は多少壁になるが、海外のプレイ動画をなんかを見て「そこそこイケるかな?」と思えるレベルなら、後はキャストの熟練した演技のノリとアニメーションの気持ちよさが、少し奇妙で優しいエネルギーに満ちた世界に連れて行ってくれるだろう。

さて『Broken Age』は、パブリッシャーにとって重要なマーケティング的な観点からはナシと判断されるだろう「ポイント・アンド・クリックのオリジナルIPのアドベンチャー」を、クラウドファンディング問うことにより、8万7000人以上のファンとともにセルフパブリッシングの作品として見事に実現してみせた。そして今や、幾つもの主流市場としてはナシになったプロジェクトがその後を追っている。

もちろんすべてが成功しているわけではないが、ビデオゲームはその終焉すら囁かれた時に、開発者とファンの手で何か純粋なものを取り戻すことに成功した。その点において、この眩しいほどの直球の物語は、歴史にその名を残し続けるに違いない。