和田氏にとって、10年を経て再度の基調講演

2015年4月24日、都内で開催されたカンファレンス“OGC 2015”の基調講演に、シンラ・テクノロジー プレジデントの和田洋一氏が登壇。その講演“クラウドゲームは革命たりうるのか?”の模様をリポートしよう。

OGC(オンラインゲームカンファレンス)とは、ブロードバンド推進協議会が主催する、ブロードバンドコンテンツをテーマとしたカンファレンス。今年は2015年4月24日に、都内のベルサール神田で開催された。カンファレンスは2部構成で、1部では“ネットワークとゲームの次の10年への展望”をテーマに、数々のセッションを開催。ここではそのなかから、シンラ・テクノロジー プレジデントの和田洋一氏による基調講演“クラウドゲームは革命たりうるのか?”の模様をリポートしよう。

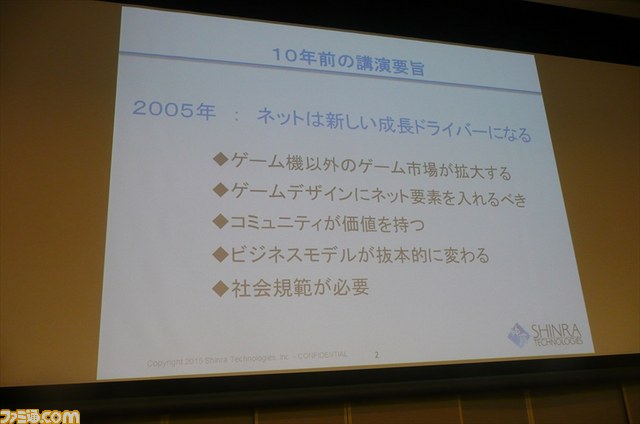

登壇のあいさつののち、和田氏がまず語ったのは、過去の講演に関して。じつはこのOGCの第一回が開催されたときにも、和田氏は基調講演を行っているとのことだ。きっかり10年前のことになる。

「そのときにお話した趣旨は、ネットがゲームの新しい成長ドライバーになるということでした。このときは、ゲーム産業が大きく変わる前夜になってまして、まだ兆しが見えるか見えないかぐらいの年でした。据え置き型ゲームの、末期ですけど、全盛期ですよね。PS2、Xbox……そしてスマホ、iPhoneはまだ影も形もない状態。携帯ゲーム機も、ニンテンドーDSが出たのが前年の12月ですが、ゲーム機がなかなか革新的であったので、垂直立ち上げではありませんでした。ですから皆さんの目が、据え置き型ゲームコンソール以外には一切向いていないというときに、講演で、いまからかなり変革が起こるということをお話しました」(和田氏)。

そのときのおもな内容は、下の講演資料のとおり。当時はスクウェア・エニックスの社長という立場で、こういったことを指摘したものだから、ずいぶんまわりから心配されたそうだ。

変動を続けるゲームマーケット

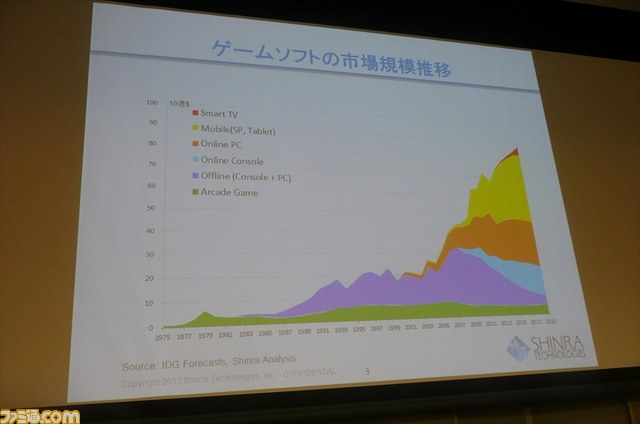

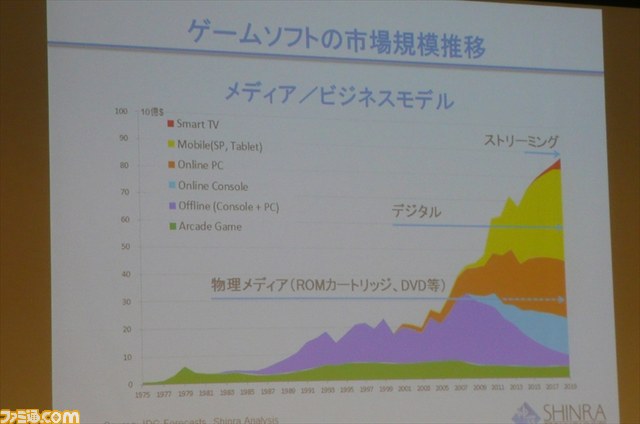

続いて和田氏が説明したのが、ゲームソフト市場の規模についてだ。そのグラフによると、端末ごとに地層のようにマーケットが累積・拡大してきて、現在はだいたい8兆円から10兆円ぐらいが、世界のゲーム産業の規模になっている。和田氏が10年前に基調講演をしたときと比べても、マーケットは3倍だという。

「拡大とともに、その中身も、まったく様変わりになっています。まさに激動の10年ということになります」と和田氏。ここからは、グラフをもとに、さらなる分析が続く。

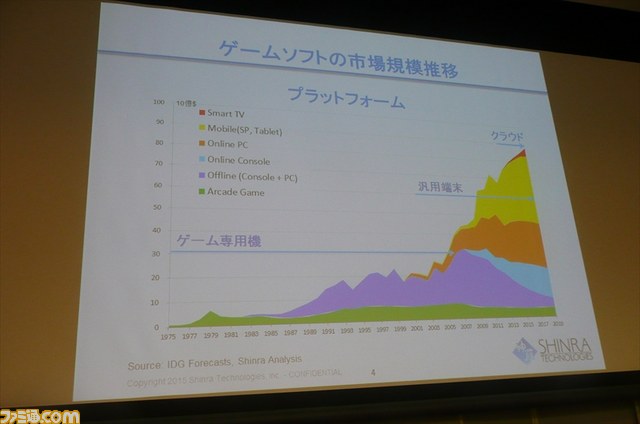

最初のテーマは、プラットフォームの観点で見た推移。ゲームは当初、ゲームのためだけにチューニングされたマシンでしか動かなかったが、徐々にPS2のように、DVDプレイヤーなどほかの機能をゲーム機も担うようになり、いまや現在のスマートフォンが典型的だが、ゲームのためだけではない汎用機で、ゲームが動作するようになってきている。

「このプラットフォームの推移により、ビジネスモデルの主役やコンテンツのデザインが、全部変わってきました。この10年前あたりから、汎用端末が非常な勢いで伸びていますが、おそらく向こう数年間くらいから、プラットフォームがクラウドに推移していくと考えています」(和田氏)。この“ゲーム専用機”→“専用機+他機能”→“汎用機”の流れは、端末の性能の進化に伴った連続的な変化だが、これがクラウドになると、いままでとは不連続な展開になると、さらに和田氏は分析する。

「なかなか激動の時代が終わってくれないのが、ゲーム業界のおもしろいところですね」(和田氏)。

続いてはメディアに関して。ゲームソフトは物理メディア(ROMカートリッジ、DVDなど)から、デジタル、ストリーミングと推移してきた。これらは流通の仕組み、ひいてはビジネスモデルの根幹が、まったく違ったものと和田氏は語る。

物理メディアからデジタルへの変化では、流通コストが下がることでマーケットが大きく拡大。また和田氏は重要な点として、断片的にコンテンツを送ることができるようになった利点を指摘する。たとえば“第一章”ぶんだけユーザーに配るとして、物理メディアだと製造と流通のコストがかさんでしまうので、それは無理だった。デジタルなら、部品を売ったり、機能だけを売ったりすることも可能で、細かい値付けも自由にできる。

「そしておそらく、将来的には、ストリーミングになります。そうなるとどんな問題が発生するかというと、権利が移転しません。たとえばお客様にサービスを買っていただいても、コンテンツ(ゲーム)を買っていただけなくなります」(和田氏)。ここは現在の商取引で想定していない部分で、根本的に考えていくべき課題だそうだ。

最後の分析はプレイスタイル。グラフに表示された言葉は、シングルプレイ、マルチプレイ、そしてその先に来るのが“ムラ?”だ。和田氏によると、コミュニティという言葉が使われすぎているためにあえて違う言いかたにしたが、フレーズとしてまだ整理できていないとか。ただ、「マルチじゃない」(和田氏)のは確かだという。