知る人ぞ知る、ドローイングソフトの進化を追って

コミックやイラスト、アニメなどには興味があるが、もっぱら受け手である人は、これらがどんなツールを介して作られているのかご存知だろうか? 「専門的な知識が必要で、素人では扱えないソフトを使って描いている」と思う人も少なくないだろう。筆者もそのひとりだった。長年にわたってアニメーションやコミックなどのデジタル製作ソフトウェアの開発を行っている会社、セルシスに取材する機会に恵まれた今回は、同社の開発の歴史を振り返りながら、最新のイラスト・コミック製作ソフトウェア『CLIP STUDIO PAINT』の魅力に迫っていく。

多くのアニメ会社で使われていたソフト『RETAS』がセルシスの始まり

セルシスは1991年に設立された会社。創業者である川上陽介氏の「セルアニメーションをシステム化したい」という思いからセルシスという社名が付いたのだという。

1991年は、コンピューターを使って絵を描くこと、つまりいまで言うコンピューターグラフィックス(CG)が徐々に一般化してきていた、いわゆるデジタルグラフィックスの黎明期。当時、世界を見渡せば、CGの技術はアメリカ、カナダが先行していた。このCGに関心を抱いていた川上氏が、CGのようなデジタルのグラフィックツールを活かせるマーケットは日本にないだろうかと考えたときに、セルアニメーションのアナログの工程をPCでの作業に置き換えられたらと思い至り、セルシスが立ち上げられたのだ。

このデジタルツールは1991年から作り始められ、セルに色を塗るという工程をデジタル化した『RETAS』(現在の『RETAS STUDIO』に至る原型)が完成。1993年ごろに動画大手の東映動画(現東映アニメーション)がこれを採用し、いち早くアニメをデジタル化したことにより、周囲の会社にも同ソフトが浸透。2000年になるころには、ひととおりのアニメ製作会社には行き渡っていたという。

『RETAS』は、原動画をスキャンするソフト、これに彩色するソフト、最後に彩色したものを撮影可能な状態に仕上げるソフトという、3つのソフトで基本的に構成されていた。これはアニメの原動画、仕上げ、撮影という製作過程をそのままトレースしていたため、それまでアナログで作業していたアニメーターたちも、機材が変わるだけで、培ってきたスキルを効率的にデジタルで忠実に再現できるという理由でこれを支持し、爆発的に普及していった。

続く試みとして、スキャン以前の作業、つまり“絵を描く”工程を含めたすべての作業をデジタル化しようと、東映の協力のもと『PencilMan』を開発。だがこれはそれほどの普及には至らなかったという。理由は、当時絵を描く人々にとって、タブレットで描くという行為そのものに抵抗があったことと、液晶タブレットを大量に導入できる規模の製作会社はあまりなかったということが挙げられる。ちなみにこの『PencilMan』が『Stylos』となり、後に『RETAS STUDIO』の一部として展開されている。

アニメのつぎは……コミック

絵を描く工程のデジタル化はそれほど普及しなかったが、ここで培われた技術はいろいろあった。これらをもとにつぎの展開を考えたとき、アニメの源流にあたるコミック製作用のソフトウェアの開発に行き着いたという。

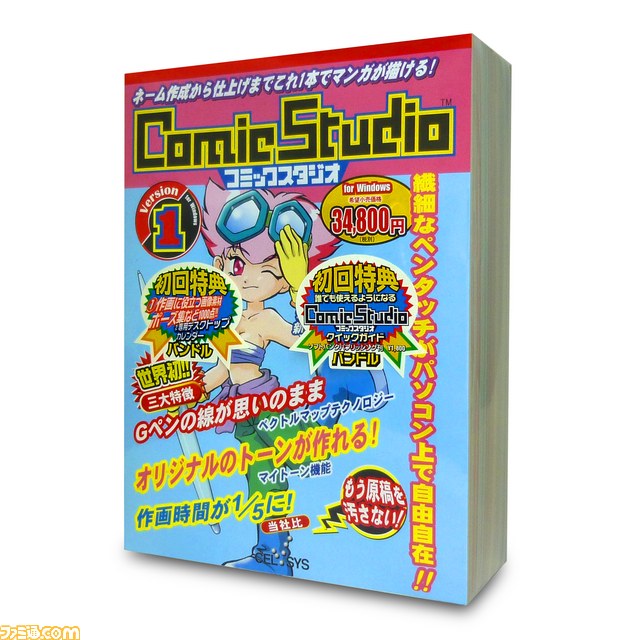

そして2001年8月に完成したのが名高い『ComicStudio』だ。同ソフトはいまも提供され続けており、現在はVer.4まで版を重ねている。このソフトは下描き、ペン入れ、ホワイト修正、トーン貼り、写植代わりの吹き出しのネーム製作、というコミックを描く基本となるアナログの工程を、『RETAS』と同様にデジタルに置き換えることをベースに、デジタルならではの手法も取り入れて開発された。

だがここで問題も生じた。コミックだと、トーンの再現や描線をキレイに表現するためには、最低でも600dpiの解像度が必要で、その値を求めて開発が進められたのだが、時は2001年。Pentium 3が全盛の時代。当時はPCのスペックが追いつかず、ページレイアウト1枚の重さが動作のネックとなっていた。そのためVer.1はコマごとに分割して作業をするという仕様になったのだがこれが不評を買う。そのため2003年には問題点を改善したVer.2をリリースすることとなった。

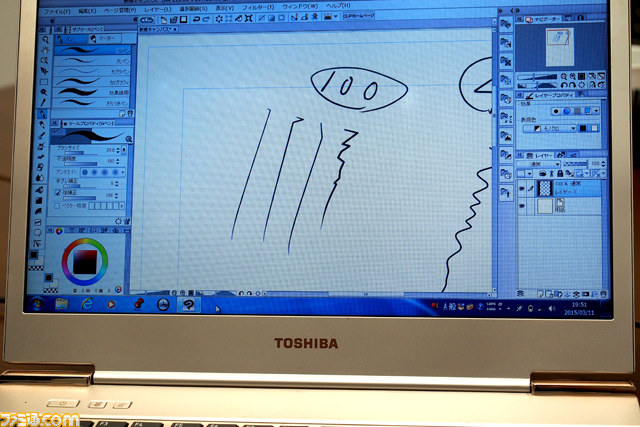

『ComicStudio』の開発ではペンタブレット最大手のワコムから技術協力を受けながら、ペンの描き味にこだわったという。そこで生まれたのが、よれた線をうまく丸めた描線に表示するという技術で、これは特許も取得している。『ComicStudio』がPhotoShopなどのグラフィックソフトと大きく違う点はまさにここで、“描く”こと、描き味に特化した機能がたくさん搭載されているのだ。

『ComicStudio』は、リリース当時はWindows版のみの提供だった。「Ver.1の発表会でモンキーパンチ先生に登壇していただきましたが、いいソフトだと褒められた最後に、Mac版を待っていますと言われたのは印象的でした(笑)」(成島氏)というエピソードもあるほど、プロの作家からMac版が熱望されていたという。そこで開発されたのがMac版用の『ComicStudio Aqua』だ。

また、2006年には“Comic”を“MANGA”に置き換え、『MANGA STUDIO』として欧州、北米を中心に海外で展開を開始。日本では『COMIC』、海外では『MANGA』と、地域と言語が逆というネーミングについては「海外からするとCOMICというよりMANGAという名前のほうがクールだという話になりました。それから、COMICは子ども向けという意味合いが強く、MANGAのほうが大人向けなんです」(成島氏)とのこと。なお、トータルの累計出荷本数は『MANGA STUDIO』のほうが多いという。

ここまでセルシスの行動原理を見ていると、商売というよりはデジタルドローイングの普及活動に近い感覚でつぎつぎと製品を開発し、描き手のニーズにピッタリとマッチしたときは売れに売れ、外れたときは心地いい空振りを放っているように思える。

描き手の発表の場を広げるための電子書籍ソリューション

2000年代初頭は、各コミック賞にデジタルでの投稿がNGだったり、出力した原稿でないと編集部に持ち込みができないなど、デジタルでコミックを描くということはまだまだ難しかったり認められていなかったりした時代。そんな過渡期の2003年、せっかくデジタルでコミックを描くのであれば、それをわざわざアナログに出力するのではなく、いろいろなデジタル端末で見せられないかと、セルシスはビューアの開発にも取り組み始めていた。ここでもマーケット以前に、デジタルコミックの普及活動の原理が優先されているのだ。

それと同時期に、KDDIが3GのQVGA(320×240)の液晶付き携帯電話端末(CDMA 1X WIN)で、パケット定額の通信サービスを始めることとなった。そのときに目をつけたもののひとつがコミックだった。そこで両社は合意し、KDDIがサービスを始めるときにセルシスが開発したビューア『ComicSurfing』が同機に搭載されたのだ。いまでいう電子書籍のはしりにもなるが、「電子書籍をやりたいと思ったわけではなく、クリエーターさんの発表の場を広げたいという、クリエーター支援の延長線でした」(成島氏)という思いから、自社でサービスは展開せずに、プロバイダに電子書籍のソリューションを提供している。

そもそもセルシスの基本的な考えかたとして、コンテンツそのもののビジネスはやらず、ツールを提供してクリエイターが活躍する場を作ることが最優先というものがある。社員もそのため半数以上がツールの開発者なのだという。

こうして始まったコミックビューアーの事業だったが、当時はデジタルネイティヴで描くマンガ家も少なく、デジタルデータ化されたコンテンツもない状態。そこで提供されていたコミックは、単行本をスキャンして、ジャギーなどを抑えるように線をブラッシュアップし、文字を解像度に合わせて打ち直し、差し替えるなど、レタッチされていたという。ここで役立ったのが『RETAS』に搭載していたスキャンデータのゴミを取り除く機能や、『ComicStudio』のマンガを作る技術などが活かされた、配信用のコンテンツを製作するための統合製作ツール『BS BookStudio』だった。これまでの技術の蓄積が活かされた形だ。ここからセルシスは作るためのツールだけでなく、見せるためのツールも展開していくことになる。

一枚絵に特化させた『IllustStudio』の登場

2009年には『IllustStudio』をリリース。これまでの主力『ComicStudio』と大きく違うのは、一枚絵のフルカラーのイラストが描けるということだ。コミックを描くにはストーリーやキャラクターも考える必要がある。さらにコマ割りなどもしないといけない。やはり敷居は高めなのだ。そこで「絵を描くことが好き」という潜在的なユーザーのために、コミックという尖った部分だけでなく、裾野を広げて廉価でたくさんの人に使ってもらいたいという思いを込めてこれはリリースされた。もちろん描き味や基本的な描画技術などは『ComicStudio』のものを取り入れており、そこに新たな技術を付け加えているのだ。

すべての技術を集約した『CLIP STUDIO PAINT』

そして2012年には『CLIP STUDIO PAINT』がリリースされる。『CLIP STUDIO PAINT』はコミック、イラストが描ける、いわば万能のドローイングツール。『ComicStudio』は現在、Ver.4までリリースされていることもあり、それだけの柱や『IllustStudio』があって、なぜこの製品をリリースしたかと尋ねると、「『ComicStudio』、『IllustStudio』ともに、過去のアーキテクチャーに縛られ、現行のものを継続して成長させるのはなかなか難しくなりました。そこで一度、このふたつの製品とは違った、まったく新しい次世代のグラフィックツールを作ろうという話になったんです」と佐々木氏。過去のアーキテクチャーが枷になるのはよく聞く話だが、ここまで売れた『ComicStudio』という名前を棄ててまで挑むこともなかなか難しい。

このリリースのタイミングはおりしもソーシャルゲームのブームが本格化したところで、カードのイラストの需要なども重なり、絵やイラストを描くシーンで盛り上がりを見せたという。

『CLIP STUDIO PAINT』は、『CLIP STUDIO』シリーズの中のひとつのソフトだ。2Dのイラストを描く『PAINT』以外には、モーション作成用の『ACTION』、3Dモデリング用の『MODELER』などがある。これらを連携させることで、3Dモデルにポーズを取らせて、それを下絵にコミックやイラストの製作が可能だ。そこまでたどり着いた『CLIP STUDIO PAINT』は、今後アニメ製作にも対応予定と先日発表されている。「これまではアニメから始まり、コミックを手掛け、イラストという上流へと遡る形でたどり着きましたが、『CLIP STUDIO PAINT』以降はその流れの逆を下っています。歴史はくり返されるという感じでしょうか」と佐々木氏は笑いながら語った。