きたるべき未来、「心の準備はいいですか?」

本日2015年3月29日(日)、京都リサーチパークにて開催された“Digital Interactive Entertainment Conference(DIEC):a decade later and beyond ~デジタル・エンターテイメントの未来~”。本カンファレンスの開幕に際して、“NHKスペシャル NEXT WORLD 私たちの未来”のディレクターを務めた上松圭氏らが、“デジタル・エンターテインメントの未来”と題された基調講演を行った。

基調講演では、未来を創るであろう新たなテクノロジーを取り上げ、年始に話題となったテレビ番組“NHKスペシャル NEXT WORLD 私たちの未来”の担当ディレクターである上松圭氏、ゲーム業界の最前線を追うジャーナリスト・新清士氏が、デジタル・エンターテインメントの未来をテーマにカンファレンスを行った。

“DIEC”はちょうど10年前の2005年にも開催されたが、立命館大学映像学部教授の細井浩一氏によると、その際は1996年にNHKで放送された、テレビゲームが題材の“新・電子立国 ビデオゲーム・巨富の攻防”という番組、さらに97年に出版された『新・電子立国』に携わった大墻敦氏が講演行い、「単なるゲームのイベントにとどまらない深み、先進性を得られた」という。10年後の今回、奇しくも同じくNHKでデジタル・エンターテインメントの未来が描かれた。細山氏は、番組で描かれたものが、ゲームという言葉だけでは捉えられないインタラクティブ(相互)性のあるものだったとし、「いまを含む“NEXT WORLD”では、インタラクティブ性――参加性のある、単なる楽しみにとどまらない意義や意味を持ったエンターテインメントが一気に“来る”だろう」との予測を込めて、今回ふたたび“DIEC”と冠したカンファレンスを開催する運びとなったそうだ。

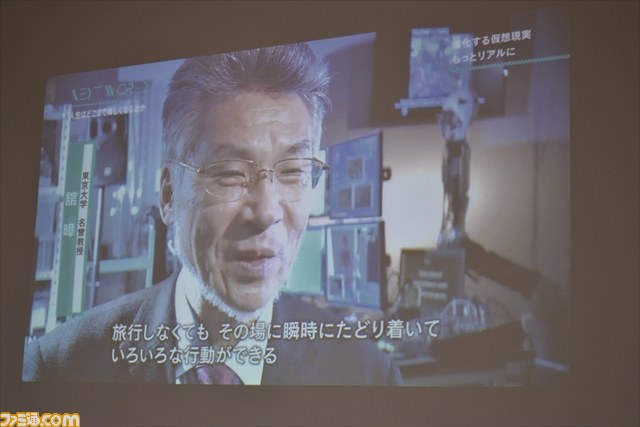

基調講演では、番組を振り返りながら、上松氏が取材を行ったバーチャルリアリティー(以下、VR)の先進的な試みが紹介された。Oculus Rift(オキュラスリフト)に代表されるHMD(ヘッドマウントディスプレイ)では、人間の動きをキャプチャーしてロボットを動かしたり、またロボットの中に入ったような感覚で、触感までもを人間に伝えることができる技術の研究が進められている。これはまさに“どこでもドア”を実現するもので、30年後は人間の分身であるロボットが世界中に配置されて、雪山での登山やスキューバダイビングなどの体験を、家にいながらすることができるかも……という“未来”が、ドラマという形で描かれていた。

テクノロジーの進歩には歴史がある。過去、テレビや映画が生まれた際は、その体験は“視覚”の体験としてあらわれた。しかし近年はVRの世界になると次元が変わり始め、視覚のみならず、触覚、聴覚、味覚など、五感をバーチャルで伝える研究が、アメリカを中心に盛んに行われているという。Googleのレイ・カーツワイル教授は、「20、30年後にはコンピューターが小型化して脳に入り、脳に直接五感の情報が届けられる」という「かなりブッ飛んだ考え」(上松氏)を公言しているほどだ。

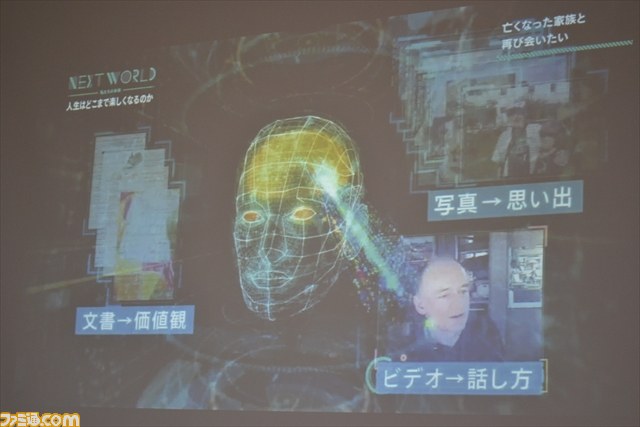

番組ではVRと関連するテクノロジーとして、AI(人工知能)も取り上げられた。これはVRとAIを駆使して“死後もコンピューターの中で生きられる”ことを目指す研究で、つまりは“もうひとつの人生”が得られる未来がある、というものだ。番組で例として挙げられたのが、数年前に亡くなった最愛の夫をコンピューター上に甦らせようとするアメリカ人女性のエピソード。写真、文書、ビデオ――彼女はあらゆるデータを取り込みAI上で走らせ、デジタルクローンを作ろうとしている。これが実現すれば、誰かが死んでしまった後でも、コンピューター上で永遠の語らいができるというのだ。これには上松氏も「マジかよと思いました」と語っていたが、やはりSFめいており、にわかに実現性があるとは思えない。しかし実際、現代を生きる我々は、Twitterやフェイスブック、オンラインゲームなどで膨大なデジタルデータ(ライフログ)を残している。ひとりひとりのライフデータが過去にない規模に膨れ上がっている上、他人の記憶も含めた思い出の積み重ねで“人格”というものが作り上げられるとしたら、それらを取り込んだAIを使った人格の再現は、理論的には可能なのだ。つまり、“人生のライブラリ”――誰かの人生をデータとして蓄積し、誰かの人生をバーチャルで体験する未来がやってくる……かもしれない。

番組では“30年後の(実現するかもしれない)未来”がこういった例を挙げながら示されているが、上松氏は「未来をポジティブに描く」ことを番組のテーマにしていたという。その理由とは、「とかくNHKは、未来を描くと“警鐘を鳴らす”など、ネガティブになることが多い。もちろん未来に対するネガティブな情報はたくさんあるが、どうあれテクノロジーは不可逆的に発達する」とした上で、テクノロジーの進化を前提に、「あえてワクワクする未来を提示して、“我々はどういう心の準備ができるのか”と考える素材になればいいなという狙いで作った」という。これを踏まえた「製作者が魂を込める」(上松氏)番組の“ラストコメント”は、「心の準備はいいですか?」。さまざまな未来がやってきたとき、我々はどんな心の準備ができるのか。この問いを、NHKのおもな視聴者層である高齢者層を「あえて無視して」、30年後の社会の中核を担う10代~30代の若年層に考えてもらう狙いで番組を作ったという。

とはいえ、未来をポジティブに描くことは想像以上に難しかったと上松氏は語る。VRへの耽溺、倫理的問題――さまざまな懸念もあり、番組を見た人のリアクションには、「ディストピア(反理想郷)の未来だ」など、「予測はしていたが、想像以上にネガティブだった」。一方で海外の反応はポジティブであり、とくにアメリカには“テクノロジーは未来をよくしてくれるもの”という確信めいたものがあるという。この思考の違いが何に起因するかは一概には言えないが、未来をポジティブに捉えることも、またリスクヘッジとしてネガティブに考えることも、それぞれがある種の才能であろう。上松氏は「未来は待つものではなく、作るものだ」という言葉を例に挙げ、「20年後、30年後をポジティブに考える想像力を、考えかたのオプションとして手に入れることは、ひいてはいまの社会を考える上で、また違う切り口を与えてくれるのではないか」と、取材を通じての所感を語ってくれた。