アートからモバイルアプリまで

2015年3月2日~6日(現地時間)、サンフランシスコ・モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターを対象とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2015が開催された。

カンファレンスには世界の各国から開発者やプレスが集まり、各々の意見をあらわにしていたが、どのセッションも(アメリカで開催という側面が大きいが)基本的に英語でのやりとりがなされていた。

これはゲームタイトルの製作にも大きく関わる事項で、作品の展開をグローバルに考えたとき、開発スタッフにとって各国語へのローカライズは大きな問題になる。大きなタイトルであれば、フォローすべき言語は増え、ゲームのデザインはもとより、アート、ボイス、果てはWebサイトやモバイルアプリなどへの対応も視野に入れなければならない。このセッションでは、Bungie社の『Destiny』をモチーフに、それらローカライズの様子が語られた。

“Manifest Destiny: Localizing Bungie's Destiny for the World”と題されたセッションのスピーカーは、『Halo』や『Destiny』の開発でおなじみのBungie社のTom Slattery氏だ。

セッションは大きく4章に分かれて進行。章ごとに要点をまとめていくものとする。

どうやって世界を作るのか

『Destiny』にはリアル・ワールドという前提がある。ファンタジー色が強い物語であればともかく、『Destiny』は地球近郊の宇宙が舞台であり、何をするにもリアルな演出を心がけなければならないわけだ。その結果として『Destiny』の世界はリアルなアートに満ち溢れているのだが、アートをよく見れば、いろいろな言語が入り乱れた、各国語版で共通で使われていそうなものであることに気付くだろう。事実、アートについてはローカライズがなされていないのだ。

アートをローカライズしなかった理由について、Tom氏は以下の3つの理由を挙げた。

1)リソースがかかりすぎる。すなわち費用がかかりすぎるから。

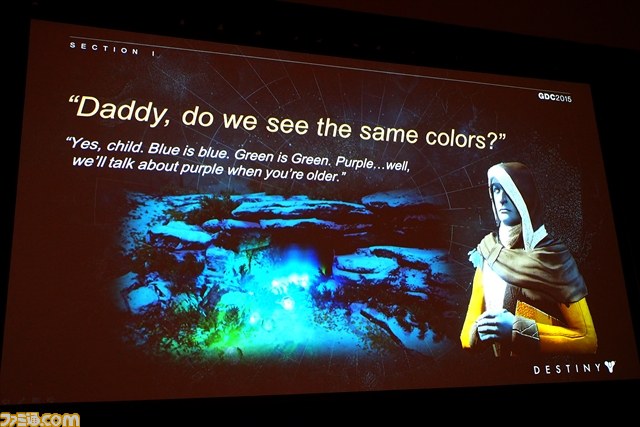

2)世界各国によってシェアされた宇宙は、クオリア(主観的に体験する感覚。感覚質と呼ばれる)ではなく、みんながみんな同じ色を見ているとされている。矛盾が起きる世界を作らないように、みんなが同じものを見ている世界を表現した。

3)リアル・ワールドの前提だが、架空の世界であるから。これは、それゆえアート内で多言語が使用されていても許されることになる。たとえば設定的に月の中国領土には中国語が、英語を話す地域には英語が登場している。もっともゲームを進めるにつれ、このような形で登場している言語の書かれたグラフィックは、ゲームの進行に関係のない、ただの絵とわかるように作られているのだ。

ただ、開発者自身が日ごろ使わない言語のテキストを扱うことや、すべての言語チェックをしなければならなかったことは、彼らにとってかなりの挑戦であり、グラフィック上で書き誤っていた場合は、オリジナルの言葉を写真に撮ってもらってから直していたそうだ。

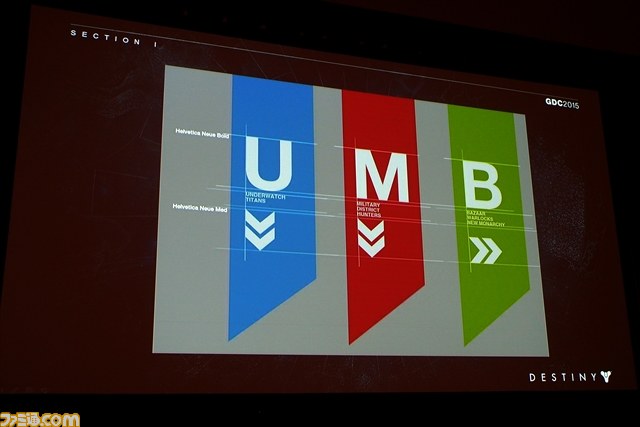

また、Tom氏が重要視していたのは、彼らのネイティブ言語が英語である点だ。アメリカでの開発は英語中心主義になりがちで、人類全体の希望のシンボルであるタワーの案内表示も、最初期は英語とその省略形だけのもの、続いて多様な言語を併記したもの、などの変遷があったという。

結果、導き出された結論は、

・オブジェクトのテキストやグラフィックに、ゲームプレイに必要な情報を入れない。

・英語中心主義の排除。

・国際的な雰囲気のタワーだが、誰にもホーム感が得られるように、自分の家のような雰囲気を演出。

・英語以外の言語になったときに、変な意味を持たないように配慮。ゲーム中で使用されている8つの言語からNGワードを出しておき、相互に参照。

・専門用語は、英語からすべてほかの7言語にローカライズできるようにしておく。

などとなった。

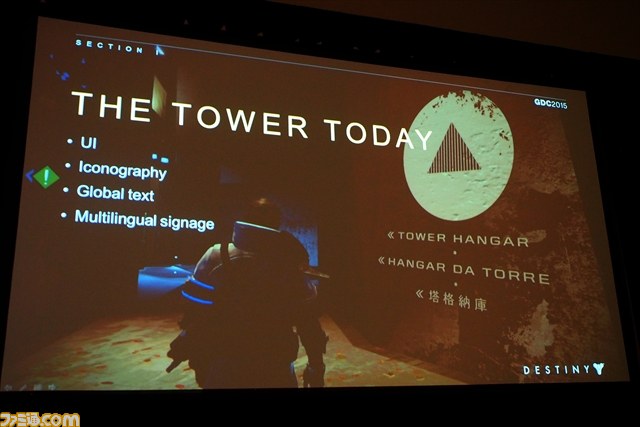

甲斐あって現在のタワーは、UI化が進み、アイコンによるグラフィックが用いられ、グローバルテキストとしてはラテン語が多用され(理由はただかっこいいから!)、サイネージにはいろいろな国の言語(英語、フランス語、ポルトガル語、日本語など)が踊っている。

ただ、ここにも妥協はあったようで、とくにムービーの多言語オーディオ部分で、いろいろ入れようとしたものが容量が足りずいくらか縮小しいていると明かされた。