襟川陽一氏「ゲームのありかたの見識は広がってきている」

科学技術融合振興財団(FOST・フォスト)は、毎年度におけるもっとも優れたシミュレーション・ゲーミングの研究者を表彰する“FOST賞”について、本日2015年3月5日に受賞者を発表、表彰する“第8回FOST賞授賞式”を開催した。その模様をお届けしよう。

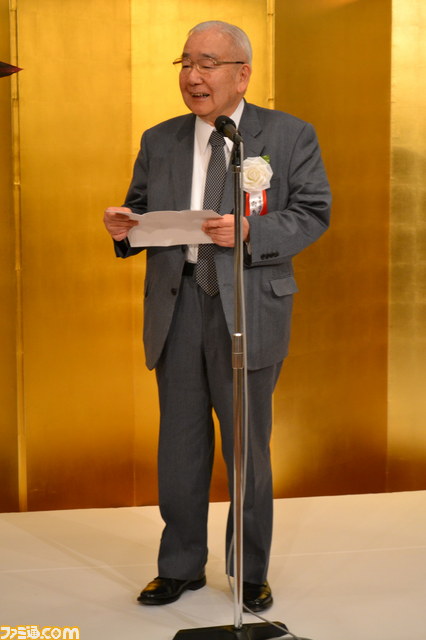

FOSTとは、科学と技術との融合を促すような研究協力に対し助成などを行うことを目的に1994年4月に設立された団体で、コーエーテクモゲームス社長の襟川陽一(シブサワ・コウ)氏が理事長を務めている。

登壇した襟川氏は「20年間で、助成金と補助金の支給件数は529件、総助成金額が3億3600万円、さまざまな研究家、事業家の方たちに提供をさせていただきました。最近の傾向では、情報系、ネットワークやiPhoneなど、時代を表した研究テーマが増えてきています。これからも豊かな社会と文化の創造に貢献をいきたいと考えておりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いたします」と語った。

さらにFOST賞審査委員長である白鳥 令 東海大学名誉教授によると、近年FOSTの研究助成や補助金を申請する団体や法人はさらに増えてきており、研究のテーマも国際政治やリスク管理など広がりを見せているそうだ。また、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を始めとしたネット環境、ロボットとゲームとの結びつきなどもテーマとして掲げられることが多くなってきたとのこと。

なお、白鳥氏は各賞の概要について以下のように説明した。

FOST賞:研究助成金に基づいて、もっとも優れた研究をした者が対象

FOST新人賞:研究補助金に基づいて、もっとも斬新なアイディアなどを示した若手研究者が対象

FOST社会貢献賞:個人、法人、企業すべてを含み、ゲームの開発、応用などで社会に貢献した者が対象

ここからは、各賞の受賞者とそのスピーチを紹介しよう。

■FOST賞

玉田 和恵 (たまだ かずえ、江戸川大学 教授)氏

研究テーマ:“3種の知識”と“情報的な見かた・考えかた”を統合した情報教育を普及させる模擬授業ゲームの開発

受賞理由:情報モラルと技術者モラルを題材に、ゲーミング・シミュレーションの手法を活用した教材設計モデルと指導モデルを開発し、その効果検証を行った。

玉田氏は、東京工業大学の松田稔樹氏が提言している“3種の知識”を活用したシミュレーション&ゲーミング教材を作成し、小中校の学校に向けて授業設計や教材開発を行っているとのこと。その授業は、たとえばネットショッピングで生徒がやってしまいそうな問題をシミュレーションして、うまく情報モラルを守りながら使えるようにできる内容になっているそうだ。

玉田和恵氏 このような素晴らしい賞を頂戴し、感激しております。私は1990年代から情報モラルの研究をしてまいりました。情報モラル教育はネットワーク社会で、SNSやネット依存などの問題を、どういうふうに判断し、どういうふうに解決できるか、ということを目的としています。情報モラルを考えるときに、第一として重要なのは“人としてのモラル”。第二にネットワーク社会を理解、判断するための“情報技術の知識”、第三にそのふたつを組み合わせて考えるための“合理的判断の知識”があります。この“3種の知識”を普及しようということで、授業設計や教材開発を行っております。受賞を機に今後とも精進をして、シミュレーション&ゲーミングが情報モラル教育にどのように活用できるか、さらに発展させることを考えております。

■FOST新人賞

一ノ瀬 元喜(いちのせ げんき、阿南工業高等専門学校助教)氏

研究テーマ:ネットワーク上の連続的なノード削除と追加に対する進化ゲームの頑健性

受賞理由:動的に構造が変化するネットワーク上で進化ゲームを行うコンピュータシミュレーションモデルを構築し、シミュレーション実験を行うことで、進化ゲーム全体の機能性を保つための条件を検証した。

一之瀬氏は、ネットワークの欠損や障害が起こった場合に、どのようにすればゲームの健全性を保持できるのかについての研究を行ったとのこと。一之瀬氏は自身がクラス担任をしている高等専門学校の人間関係のトラブルについても、今回の研究成果が応用できることを期待しているそうだ。

一ノ瀬元喜氏 栄誉ある賞をいただき光栄です。私は人との相互作用を考えるゲーム理論(囚人のジレンマ)をベースにしたシミュレーションを研究しました。そこでは、人と人が協力したり、はたまた裏切ったりします。その中でいかに協力的な社会を実現していくか、ということがテーマです。人が社会から出ていったり、入ってきたりするモデルを作ってシミュレーションをした結果、わかったことがあります。それは、中心的な人、ほかの大多数の人とつながっている人を、いかに社会から出て行かないようにするということが、協力的な社会の実現につながるということでした。私が担任をしている高等専門学校のクラスの人間関係においても、ひとりひとり問題を聞いて解決しようとすると皆が好き勝手なことを言うために解決できませんが、クラス中に顔が利くような子に重点的に話をすればトラブルを解消できると考えています。今後は研究成果を組織のマネージメントなどにも適用していきたいです。