ユニークなボードゲームの誕生秘話

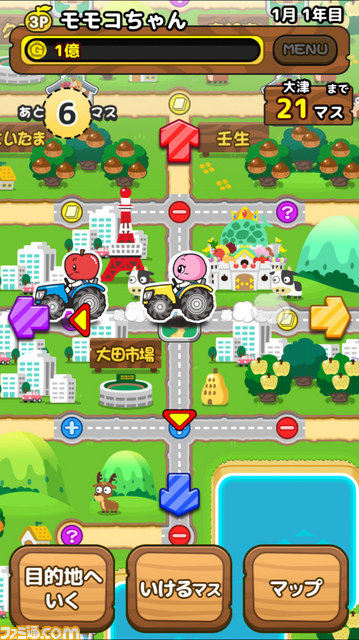

ACTから好評配信中のスマートフォン用ゲームアプリ『フルーツトラベラーズ』。本作は、日本にそっくりなフルーツ王国を旅して、“フルーツ王子”を目指すボードゲーム。通信機能を使って、最大4人同時対戦が可能だ。そんな本作の開発の中心人物たちにインタビューを敢行。愉快なボードゲームに寄せる想いを語っていただいた。

広瀬竜史氏 (開発プロデューサー)

土居孝幸氏 (キャラクターデザイン)

井沢ひろし 氏 (シナリオ・クイズ作成)

前田圭士氏 (シナリオ・クイズ作成)

ベテランのスタッフが贈る日本全国フルーツ巡りの旅!

――まずはみなさんの自己紹介をお願いいたします。

土居孝幸氏(以下、土居) 本作のキャラクターデザイン、マップ、オープニングのイメージなどを手掛けました。ゲーム制作にかかわるのは久しぶりのこと、さらにスマートフォン用アプリの開発はほぼ初めてのことなんですよ。始動まではコンシューマー機のゲームとは作りかたが違うのかなと思っていたのですが、始めてみれば昔の……ファミコン時代の作りかたに近いことがわかり、ずいぶん懐かしい気持ちになりましたね。

――それは具体的にどういったことでしょうか?

土居 少人数の、お互いの顔が見えるところで作業できたことです。制作中はとても楽しい体験ばかりでしたよ。

井沢ひろし氏(以下、井沢) 僕はマンガやゲームのシナリオ制作をやっているんですけど、長らく少年ジャンプの読者ギャグページをやっていまして、今回土居さんの絵柄に合った明るいシナリオをということで制作チームに呼んでいただきました。僕もスマートフォン用アプリの制作自体は初めての体験です。本作ではシナリオ担当として全体のストーリーやイメージ作りを手掛けつつ、クイズ制作も行っています。

前田圭士氏(以下、前田) ふだんは、おもにゲームシナリオやゲームデザインの仕事をしています。一時期、桝田省治さん(『俺の屍を越えてゆけ』などで知られるゲームデザイナー)の弟子のような立場で、その後、ひとり立ちしていまに至る……といったところでしょうか。土居さんや井沢さんにお声掛けをいただきまして、本作のチームに参加しました。作業としては井沢さんと同じ。ふたりで分担してシナリオ、クイズ制作を進めました。

――ということは、土居さんや井沢さんとお仕事をするのは初めてではないんですね?

前田 初めてであって、初めてではないような(笑)。狭い業界内ですので、不思議なところですれ違っていたんですよね。以前制作に参加したゲームでご縁があったという感じです。

広瀬竜史氏(以下、広瀬) ユビキタスエンターテインメントという本作の開発会社に所属しておりまして、本作では開発側のプロデューサーとして全体を統括いたしました。

――まずは本作が生まれた経緯を教えていただけますか?

井沢 もともと土居さんのイラストによる絵本の企画があったんです。コンテンツ企画プロデューサーである岩崎さんがこの企画に着目して、これをコンテンツにしてもっと広げていくことになりました。そして生まれたのが、本作です。今回、ゲームという形でリリースしたのは、コンテンツとして広げていく一環ですね。ゲームとして出すことは当初から想定していました。

土居 当初は、企画原案というよりももっとラフな体裁のものではあったんですよ。フルーツが題材のゲームになったのは、じつは岩崎君の仕事なんです。

――企画の最初の段階ではフルーツがテーマではなかったということですか?

土居 フルーツに限った企画ではなかったんですよ。

前田 スタッフがゲーム寄りの人だったからゲームになったのですが、これがアニメ寄りだったりしたらアニメになっていたかもしれません。

広瀬 もともとは、先ほど挙がった絵本の企画をもとに新しいコンテンツを作るプロジェクトとして始動しました。その中で果物の専門農協である“日園連”(日本園芸農業協同組合連合会)さんと果物の世界を応援するコンテンツ作りを始めたんです。そのコンテンツのひとつとして、ボードゲームとパズルゲームの企画を同時に進めていました。そして、今回は先にボードゲームが登場したという次第です。

――日園連さんとのコラボレーションの意味合いも含んでいるのでしょうか?

土居 そうです。(日園連さんは)「フルーツを1日に200グラム摂取しよう」という運動を展開されていまして、その活動にごいっしょしませんか? というお声をいただいたんですよ。

――なるほど。本作を遊ぶとフルーツが食べたくなるということも目的の一環として含んでいるわけですね。

土居 そういうことです。

――そのような仕掛けを盛り込んだゲームは、珍しいですよね。

前田 そう思います。

土居 最初から「ゲームを作ろう!」というお話ではないですからね。

――ゲームの形としては、すごろく形式のボードゲームですね。なぜこのような仕様にしたのでしょうか?

井沢 (日園連さんとのタイアップによって)地方ごとに存在する果実の名称をそのままゲームで利用できるということは、ゲームで地方の振興にも貢献できます。それならば、日本各地を巡ってこれらのフルーツと触れ合うようなゲームがいいんじゃないか? という案が出てまとまりました。

前田 さらに対象年齢も幅広くて、年齢、性別問わず遊びやすい分野ですからね。

広瀬 間口を広げるという意味では、ボードゲームは最適な分野なんですよ。