シネマティックゲームとは?

2015年3月2日~6日(現地時間)、サンフランシスコ・モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターを対象とした世界最大規模のカンファレンス、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2015が開催されている。ここでは、初日となる3月2日に催された“Cinematic Games Are Dead!”とエキセントリックに題されたセッションの内容をお届けしよう。

このセッションで扱うシネマティックゲームとは、題材がシネマのゲーム化だったり、シネマ的な手法で物語が語られていたり、広義でシネマ的体験を得られるゲームを指している。

スピーカーはゲームデザイナーのマシュー・ワイズ氏。近年の代表作には後述するXbox 360/Xbox ONEの『Disney Fantasia: Music Evolved』などがある。

いわく、映画にインスパイアされてゲームを作るとき、通常はシネマのようなカメラカットやアングル、対話主導のシーン作り、リニアで動くストーリーなどの約束事に倣うべきとゲームクリエイターは考えがちだが、これらの約束事がゲームでうまく機能することもある一方、しばしば巨大な製作コストを発生させることに注目。プレイヤーを没頭させるための賢いアートの使いかた、シネマ的体験を引き起こすインタフェースなどが語られた。

「シネマティックゲームは伝統的にドラマ的なアングルやカットなどシネマ手法を取り入れてきたが、それ以上のゲームを“シネマティック”にしているものが含まれていると思う。だがシネマティックゲームの定義がはっきりしないためわかりづらいところがある」とマシュー氏。

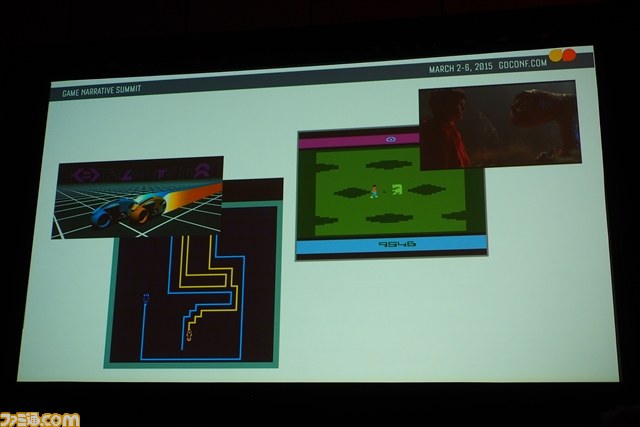

これに対し、氏はシネマティックの歴史を追いながら解きほぐそうと試みた。まず1980年代の映画を題材にしたゲームを提示。「『E.T.』と『TRON』のゲーム画像を並べると、まったく同じ状況が起こっているを示している。それは映画とゲームの表現のギャップだ。これに気づいてから、ゲームはこのギャップを埋めようと必死に興味深い試行錯誤をくり返してきた」。

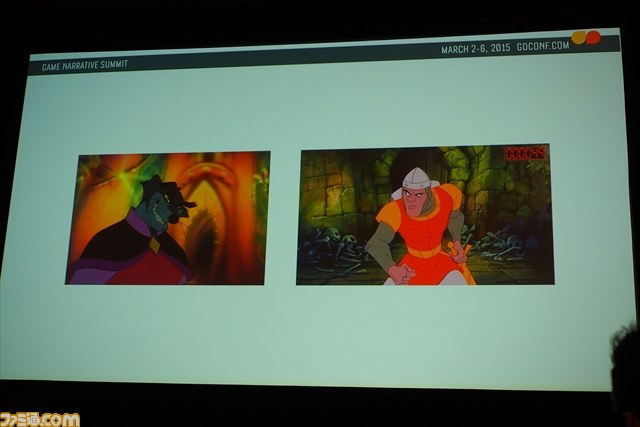

「アニメ『The Secret of NIMH』とゲーム『Dragon’s Lair』は同じ時期に同じスタジオで作成されたもの。後者では筐体内にレーザーディスクが用いられ、当時のプレイヤーはグラフィックのすごさに驚いた。これによりシネマティックゲームはシネマ+インタラクティブ性を目指すようになった」。

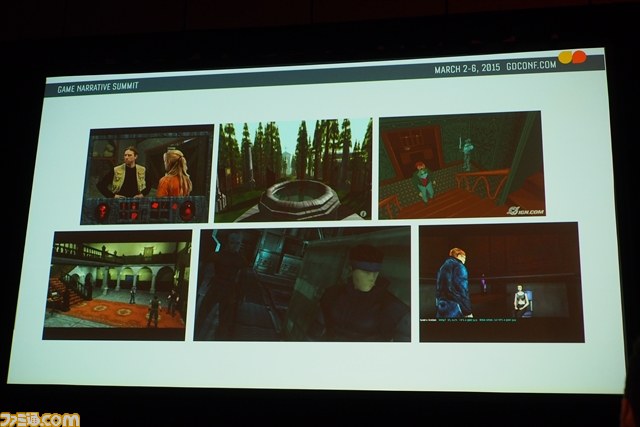

「その後、CDテクノロジーが進化し、シネマティックゲームも安価になったが、同時に質の良くない俳優や脚本で作られたものが多数排出され、暗黒時代だった」とマシュー氏。だが次第にプリレンダなどが可能になり、シネマ的なドラマ的なアングルやカメラワークが取り入れられ、リアルタイムのゲームプレイにカットシーンが入るようになり、ゲームはリアルタイム3Dへと移行していく。

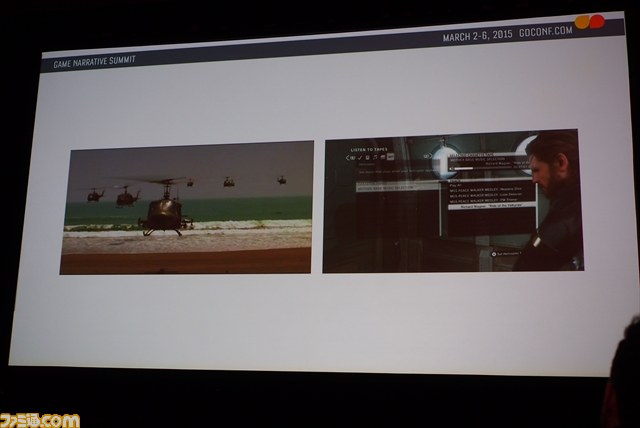

『メタルギア ソリッド』にはプリレンダのカットシーンはないが、シネマ的なカットシーン・カメラアングルが多用され、作品として画期的なものだった。

『FANTASIA』から得たもの

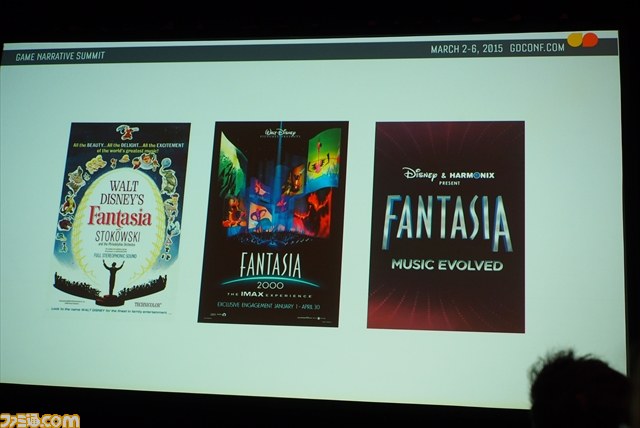

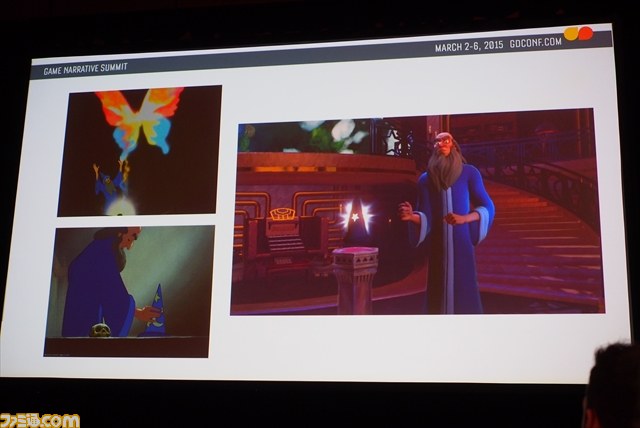

ここでマシュー氏は、自分の携わったタイトルとして『FANTASIA: MUSIC EVOLVED』をピックアップし、いかにシネマ的体験を盛り込んだかを解説した。氏はナラティブ(ストーリーとは対照的に、ゲームプレイを通じてプレイヤーが得るプレイヤー自身の物語)・デザイン担当として同タイトルに採用され、いろいろなアイデアをまとめることに尽力。『FANTASIA』は1940年代、2000年代にふたつの映画がリリースされており、今回はゲームとして登場することになったため、映画の遺産を大切にしつつ映画に紐づいたゲームにする必要があったという。

この映画を観て氏が気づいたのは、ミッキーやデビルなどじつに多くのキャラクターが物に触れることなく、指差しだけで何かを発生させることだった。これは映画が魔法のファンタジーゆえ。氏はこれをゲームの中心となるアイディアと位置づけた。1940年代の映画ですでに込められていたこのアイデアを、いまの時代にゲームとして表現したわけだ。

続いてプレイヤーの体験たるナラティブデザインは、すなわちプレイヤーにもっとも近い位置にあるインターフェースのデザインと考え、カメラアングルなどを映画のアングルをコピーするだけではなく、映画のビジュアルのひとつひとつがどういう意味を持っているのかを把握し、それをゲーム的な言語で形にしたという。

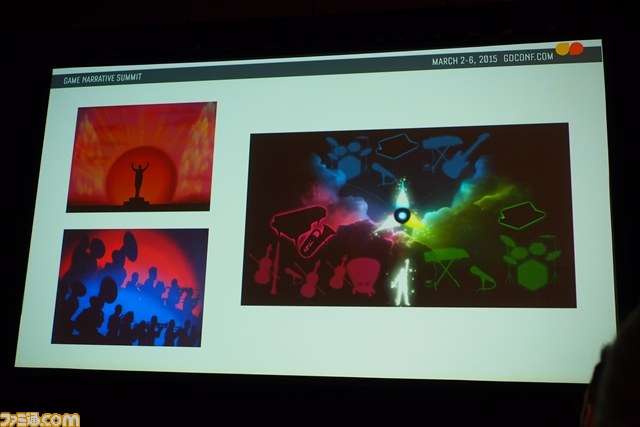

さらに1940年代の映画にシルエットが登場するが、ゲームではこれをUIとして用い、『FANTASIA』としての繋がりを持たせている。

「映画をただコピーするのではなく、ベースとなるアイデアとして取り入れたことでストーリーが見えて全体がまとまったと思う」とマシュー氏。触れることなくコントロールする能力により、音楽と魔法を表現。映画はゲームのイメージのリソースとなるだけでなく、ゲームとしてどのようにイメージが機能するかを深く示していた青写真となったわけだ。

続いてマシュー氏の話題は、氏が手がけたモバイルゲームに言及する。

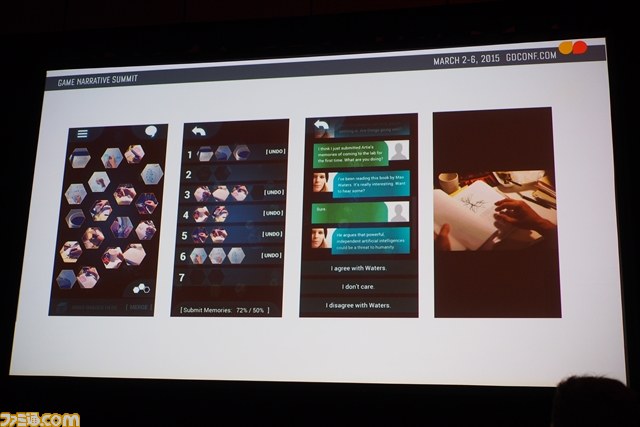

「『Transcendence』という映画を観た人は会場にほとんどいないようだが、これはジョニー・デップ主演のスリラー映画。死んだ彼の頭脳がコンピューターにダウンロードされ、進化を遂げるというものだった。「2ヵ月でのこのモバイルゲームを作りたいが、キャラクターと会話があってドラマティックなことが起こるものにしてくれ」と言われ、「アニメーションがなければできるかもしれない」ということになった」とマシュー氏。

これはどういうことか。

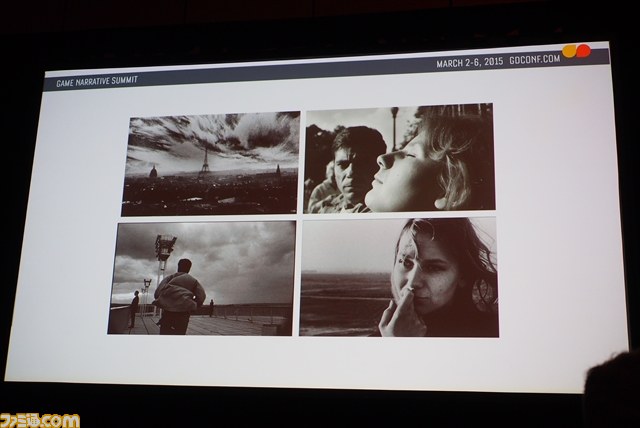

氏はここで1本のフランス映画を引き合いに出す。

「フランスの映像作家クリス・マルケルの短編映画 『ラ・ジュテ』(La Jetée)は動きのない映画だ。音声と静止イメージだけで構成されているが、自分たちに大きな影響を与えた。映画の世界が静止イメージとして我々の脳に残ることに気づいたのだ」。

モバイルゲームを作るにあたって、キャラクターあり、アニメーションなし、サウンドあり、UIはできるだけ安く仕上げなくてはならない。そこで静止イメージで誰かの生き様を表現しようと考えたという。そこで採られた手法は、Instagramのようなフォン・ピクチャー・アプリを模し、動きのない状態でストーリーを繋いでいくというものだった。

シネマティックゲームに映画的手法は必須ではない

『Transcendence』の例に見られるように、シネマティックゲームを作るにあたっては、映画の言語をそのまま再生する必要はない。シネマの一様相を取り入れつつ、シネマを使ってゲームを新しい方向に持って行くべき」とマシュー氏。ナラティブをインターフェースのデザインやゲームのエディティングに活かした氏は、「そうでなかったら『ラ・ジュテ』からゲームのアイデアは生まれなかったと思う」と語った。

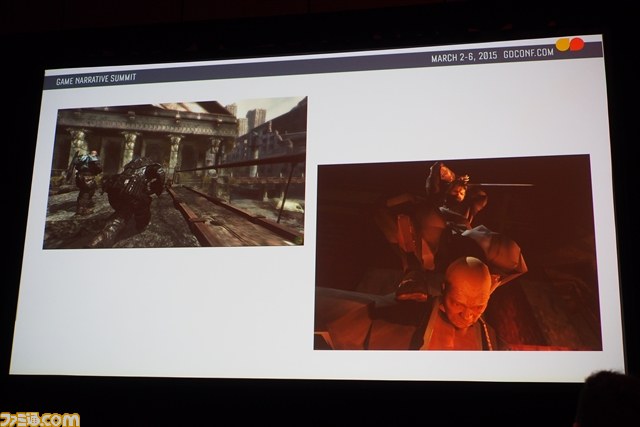

一方で氏は、シネマ的な言語を使うことに反対はしないし、上手に使っているゲームもあると言及。例として『Gears of War』のランニングアニメーションや『天誅3』のマイクロカットシーンを挙げた。

「ただ、これに固執するのはよくない」とも。

また、『Pleasantville』(邦題『カラー・オブ・ハート』)は人々が1950年代の映画の中に取り込まれてしまうという話だが、シチュエーション・コメディを演じているのではなく、シチュエーション・コメディの世界にいると感じられる。シネマの言語を使って、その世界にいるというのはどういう感覚なのかを表現している。これは自分が言いたいことを的確に表現している」とマシュー氏。この感覚がゲームのインターフェースやアクション、それぞれの言語で表現されるべきものなのだ。

「シネマティックな手法はこれからも使われて行くと思うが、これに縛られず、有機的で興味深いやりかたを見つけてほしい。であればシネマとゲームの関係はさらにおもしろい方向に進むと思う」という言葉でセッションは締めくくられた。