ゲストの顔ぶれは現役コンポーザー+コアなライター

2014年12月12日、御茶ノ水デジタルハリウッドにて“黒川塾二十弐”が開催された。黒川塾とは、映画やゲームなどエンターテインメントの世界で活躍してきた黒川文雄氏が主催するトークイベント“エンタテインメントの未来を考える会”の通称。すでに21回が開催され好評を得ているが、22回目となったこの回のテーマは“ゲームミュージックの世界を探求!”。ゲストにセガのHiro氏、ベイシスケイプの崎元仁氏、タイトーの土屋昇平氏というコンポーザーに加え、ゲームミュージックに明るいライターのローリング内沢氏、Hally氏を迎え、日本のゲーム独自の文化として発展してきたゲーム音楽の軌跡が探求されていった。

トークに先立ってマイクを握った司会の黒川氏は、社会人となって最初に就職したアポロン音楽工業が、1980年代より他社に先駆けて『ドラゴンクエスト』シリーズなどのサウンドトラックを発売していたことから、自身とゲーム音楽とはなにかと縁があると説明。次いで、この日のゲストである5名を呼びこむと、熱心なゲームファンも駆けつけた場内からは拍手が贈られた。

あのドキュメンタリー映像の裏話を披露

トークは先日公開され大きな反響を呼んだ、ゲーム音楽ドキュメンタリー動画“Diggin' in the Carts”の話題からスタート。黒川氏は「あれが日本で作れなかったのが悔しい」と漏らしつつも、あの動画がどのように作られたのかを関係者に質問。出演をしたHiro氏と崎元氏は(監督のニック・ワイヤー氏から)いきなり出演依頼のメールが英語で届いたと振り返り、「正直怪しく思った」と笑いを誘う。しかし、「海外のアーティストにはゲームの音楽影響を受けている人が多い」(Hiro氏)とし、また撮影では「ものすごく事前にリサーチを行って、日本人が知らないようなことまでを調べていた」(崎元氏)と、その熱意を説明。解説を受け持ったHally氏によると、「若いころに遊んだゲームの音楽がとてもステキで、それを作ったのは作曲家がどんな人なのかをずっと知りたかった」のが、ドキュメンタリー制作の動機だったと補足した。

そうしたトークの中で崎元氏は、『ドラゴンクエスト』楽曲の打ち込みをやっていた際に「すぎやまこういち先生の譜面は、見た目が白いけど、打ち込んでみるとすごくメロディーは立っている」とし、持論として“音楽は音数が少ないほど偉い”と思っているとも説明。それはニック氏も同様で「(まるで生花や折り紙のように)音数の少ない状態で工夫をしていることがすばらしい」という考えであることを内沢氏は披露。Hally氏も同様に「海外のレトロなゲーム音楽は分散和音やベースとドラムの音を兼ねたりして、音符をぎゅうぎゅうに詰め込む。それと比べると日本は“隙間の美学”」であると、同調した。

ちなみにHally氏によると「ゲーム音楽のサウンドトラックCDマーケットが成り立っているのは日本だけ。ファミコンやアーケードゲームが一大ブームを巻き起こした80年代にサントラCDが多数リリースされたことで、日本ではゲーム音楽の影響力が高まった」と持論を述べた。

続いての話題は、ゲーム音楽のコンポーザーとなった経緯について。最初にマイクを取った崎元氏は「音楽の勉強はしていなくてブラスバンドでパーカッションをやったくらい。ゲームそのものが作りたくて仲間と同人活動をしていたら、気がつけば音楽担当になっていた」と振り返り、場内を騒然とさせる。その後は、同人活動(なんとFM音源ドライバーまでを自作)を経てプロの道へと進んだ崎元氏は、『伝説のオウガバトル』の楽曲制作を振り返り「最初はタイトル名のようにロックな音楽になる(『伝説のオウガバトル』はクィーンのアルバム名と同じ)はずだったのが、いつの間にかオーケストラ調になっていて、当然オーケストラ楽曲の勉強なんてしたことがないから苦労した」と振り返る。また「『オウガバトル』がヒットしたから、その後にクラシックの依頼が多かったんだと思う」と、ヒットしたタイトルで手掛けた曲がその後の仕事に大きく影響を与えていることを語った。

そんな崎元氏がセガの楽曲を聴き「ミュージシャンの登場に憧れた」と語るのがHiro氏。だが、Hiro氏もまた最初はコンピューターの魅力にとりつかれたことでゲーム業界を目指し、雑誌へのプログラム投稿を行っていたのだと青年時代を振り返る。そうしてセガ入社後、プログラマーを経てサウンド担当となったHiro氏は、鈴木裕氏のディレクションの元、体感ゲームの楽曲を手がけて名を挙げる。だが開発中の鈴木氏からの依頼は「かなりアバウト(笑)」だったと述懐し、『ハングオン』は「バンドっぽい曲で」、『スペースハリアー』では「映画の『ネバー・エンディング・ストーリー』のイメージで」、『アウトラン』では海外取材の写真を見せられ「ここを走るから」といった具合だったのだとか。ともすれば悩んでしまいそうだが、「基本的には自分が聴きたい曲を作ってきた」ので悩みはなかったと、自身の仕事の秘訣をHiro氏は語った。

ゲーム音楽とはプレイヤーの感情を盛り上げるもの

ゲーム音楽の本質に迫るような話題も取り交わされ、コンポーザーの3人ともにゲーム音楽の存在意義を「プレイヤーが遊んだときの感情を盛り上げるためのもの」と返答。そのうえで「その前提がありつつも定義はかなり広くとれるので、オリジナリティーは出せる」(崎元氏)、「ゲーム開発者とのコンセンサスを取りながらも、最終的にはゲームが自分のミュージックビデオになるようにする。それくらいのエゴは入れる」(土屋氏)と、それぞれに独自のこだわりがあることを伺わせた。

制作時における発注者への要望としては「できるだけ野放しにしてくれるのが理想」(崎元氏)、「とりあえず実装してみて(発注者に)慣れさせるのも大事」とベテランならではの意見を披露。

対して若手の土屋氏は、タイトー社員でありつつも他社の案件も受託するという特異な立場から「社内でやるのと受託乗務は違います。社内の場合は“俺はこうしたい”を出すけど、外部の場合は相手の意見を一度聞いてから制作を行います。最近は動画サイトのアドレスを張られて“こんなイメージで”ってのが多いです。ゲームのプロデューサーの中心世代が30、40代だから、90年代中盤後半のスクウェアのゲームっぽくという依頼、あるいはいま流行っているアニメの曲というパターンが多い」と、具体性のある意見を披露。これには黒川氏も「CM制作もそうなんだけど、年配者が“この曲をもう一回使いたい”ってのはよくあるパターン」と同意し、「ですからこれからは、90年代の曲が流行る。それがゲームのテイストと合っていればいいんですけどね」(土屋氏)と、熱のこもった発言を続けた。

トークはゲストの人物像へと展じ、それぞれが若いころに影響を受けた音楽の話題に。Hiro師匠は中学のころに始めたフォークギターが出発点だとし「高中正義、カシオペアといったフュージョンを経てラテンに目覚めた。いまでもラテンは好き」とコメント。のちの体感ゲームに繋がる源流は、学生時代に培われたようだ。

音楽経験は少ないという崎元氏は「好きだったのはYMOだけど、好きで聴いていたのはゲーム音楽。ポータブルカセットレコーダーを持って、筐体のスピーカーの近くで直録りしていました」と、当時の若かりしころの自身のマニアック行動を説明。現在のようにサントラCDが頻繁に発売されなかった当時は、多くのマニアがこうしていたのだ。

「音楽を音楽として意識し始めたのは中学生くらい」と語った土屋氏は、エレキベースを始めたことから、ベース奏者、それもインストゥルメンタル音楽にハマっていったと振り返り、ジャコ・パストリアスやトーマス・ジェキンソンといった名ベーシストの曲と平行してゲーム音楽を聴いていたと語る。当然周囲にそこまでコアに傾倒している人はおらず「ゲームや映画サントラ、ジャズ、ビバップといった音楽を聞いていたのは周囲で僕だけだった」と苦笑するひと幕もあった。

といったように、この場にいる3人の作曲者だけでもその背景はバラバラであることを受けて土屋氏は「ファミコン時代のゲーム音楽はいまよりバリエーション豊かで多様性があった。任天堂の岡素世先生が作った『アイスホッケー』はボサノバであった。ヘタするとゲームにあってないとすら言えるんだけど、そこでの化学変化があった」と持論を展開。Hiro氏も「当時曲を作っていた立場としては、CDに追い付きたいと思っていた」と、その時の胸中を振り返った。

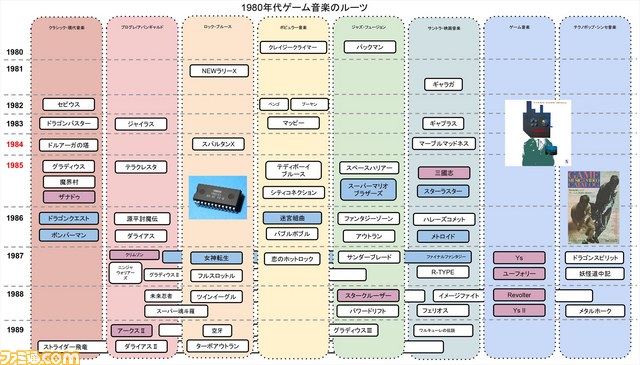

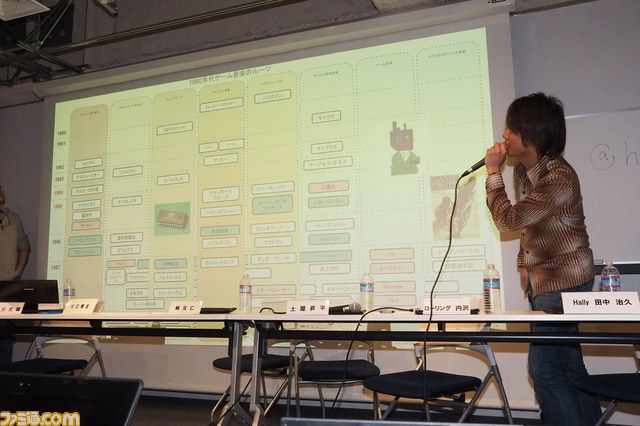

音楽的なルーツから見る80年台のゲーム音楽史

Hally氏が作成した年表“1980年代ゲーム音楽のルーツ”表を元に、ゲーム音楽の歴史を振り返るテーマも設けられた。この表は、メーカーや作曲者ではなく、どんなジャンルの影響から、ゲーム音楽が生まれてきたかを年代順ごとに分類するという、ちょっと変わった切り口となっている。Hally氏の言葉を借りて説明すると、1980年に登場した「『パックマン』はデザイナーがジャズをやっていたことで偶然音楽がついた」「『クレイジークライマー』は(広く知られている)ポピュラー曲をBGMとすることでプレイヤーの興味をひこうとした」といった具合。

またHally氏は「ゲーム音楽のターニングポイントとなったのは1984年」と定義し、『ゼビウス』の慶野由里子氏、『グラディウス』の東野美紀氏は音大出身の音楽のプロフェッショナルが業界に入ってきたこと、ファミリーコンピュータの発売、そして世界初のゲーム音楽サントラ『ザ・ビデオ・ゲーム・ミュージック』が同年に発売されたと解説。ある意味、ゲーム音楽というジャンルが確立された年とも言えるだろう。

1985年には、FM音源がアーケードゲームに採用され、ゲーム音楽はよりリアル(リッチ)にものとなっていく。その年の代表的な一作である『スペースハリアー』を手掛けたHiro氏が、「最初は単に音声を出すためのチップだったが、それをドラムに使いたいと自分が発案した」と歴史の証言を披露した。

1985年以降のゲーム音楽はさらにジャンルを広げ、またパソコン(当時はマイコンと呼ばれていた)の家庭への普及が進み、個人でコンピューターミュージック制作をする人が登場。1986年には『ドラゴンクエスト』が発売され、すぎやまこういち氏といった著名な作曲家もゲーム音楽を手がけるようになっていく……と、豊富な知識を一気に披露するHally氏の解説に、来場者は耳を傾けていた。

トークは約2時間に渡って行われたが、それを感じさせないほどの熱を帯びたものとなった。リポートは、最後にゲストからのコメントにて、まとめとさせていただく。各ゲストのゲームミュージックという唯一無二のジャンルに対する気持ちを感じ取ってほしい。

Hally氏

「ゲーム音楽のルーツを調べて感じたこのワクワクを次の世代に残して行きたいと思う」

内沢氏

「メディアに携わる人間としてゲーム音楽の良さを伝えていきたい」

土屋氏

「1980年代の曲は素晴らしいが、ゲーム音楽が映画と同じ“劇伴”となった今、それに回帰することはもうない。これから先は作家性の勝負になることは間違いないので、どの作曲家がおもしろい曲を書くかが勝負だと思っている」

崎元氏

「僕らはゲーム音楽が好きで、やりたいことをやっていただけなのに、それをいま喜んでくれている人がるいることを、うれしいと同時に不思議に感じる。当時を振り返ると、ナムコの曲なんてどこでも聴いたことがない唯一無二のものだった。今日は、そういったことが共感できる仲間を見つけたようでうれしいです」

Hiro氏

「最近は“これはゲーム音楽だ”というものはなく、土屋くんの意見は感銘します。これからは、ディレクターやプロデューサーに負けない個人のカラーを打ち出していかないといけない」