インディーゲームのいまを語る

2014年9月2日~4日の3日間、パシフィコ横浜にて日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2014”が開催。小規模・小予算体制でのゲーム開発を志すクリエイターに向けた“創るために”“売るため”“広げるために”の事例を公開するセッションが、開催初日の2日に行われた。

20人程度の受講者によるラウンドテーブル形式のセッションを想定してレイアウトされた会議室は、壁際に何重もの座席列ができるほどの満員状態。昨年開催の第1回BITSUMMIT、東京ゲームショウでのインディーゲームフェスなどを契機に盛り上がりを見せるインディーゲームシーンへの関心の高さがうかがえた。

セッションは、PLAYISMを展開するアクティブゲーミングメディアの水谷俊次氏による司会のもと、三者三様のスタイルでインディーゲームを開発・リリースするクリエイターたちがみずからの体験を語る……という形式で進行した。

■セッション参加講演者

PC用インディーゲーム配信サイト「PLAYISM」広報。インディークリエイターと協力し、他プラットフォーム作品のパブリッシングやイベントなど、さまざまな活動に寄与する。

インディーゲーム開発集団「プチデポット」所属。デビュー作『メゾン・ド・魔王』が、Xbox Liveインディーズゲーム2013年度の売上No.1を記録した。PC移植版もPLAYISMやSTEAMで好調なセールスを記録している。今年8月にはニンテンドー3DS版のDL配信も始まった。

インディーゲーム開発チーム「NIGORO」のディレクター。最新作『LA-MULANA 2』のクラウドファンディングをPLAYISMと協同で行ったことで話題に。今年12月には『LA-MULANA EX』プレイステーションVita用ソフトとして発売予定(発売元はピグミースタジオ)。

沖縄県在住のゲームクリエイター。英レア社に10年間勤務した後、イギリスのインディーデベロッパーNyamyamに所属。今年2月にデビュー作TengamiをiOS用アプリとしてリリース。2013年には、楢村氏とともにインディークリエイターコミュニティ“INDIE STREAM”を発足する。

■テーマ(1)創るために──作りたいゲームを作り続けるためにどういうことをしてきたか?

話題の中心は、ゲーム開発資金の調達法に。米・Kickstarterによるクラウドファンディングで5200人から26万ドル(約2600万円)の資金調達を成功させたNIGOROの楢村氏が、一連の体験を通して得た知見を語った。

自分たちのゲームは海外ユーザー人気が高い……ということからKickstarterを選択した楢村氏。いざエントリーする際にはアメリカやカナダ、イギリスといった特定国の法人格の銀行口座が必要だったりと、日本のディベロッパーが参加する際の壁の高さを痛感したという。各種手続きやプロモーション展開はPLAYISMと協同で行ったが、国内では前例のないプロジェクトだけに「すべてが手さぐり状態だった」(楢村氏)とのこと。

Kickstarterを利用したことのメリットに「蓄えのないインディーメーカーが開発予算を獲得できたこと」「エントリーするとともにファンコミニティが形成されたこと」「ファンディング成功の報道自体がプロモ―ションになったこと」を挙げた一方、「始めるまでに半年間もかかった」「開発状況の発信の継続など、純粋な開発以外の仕事が増えた」といったデメリットも語った。またKickstarterでの資金調達について「早い段階で目標額の20%を達成できるかどうかが成否の境目」といったシビアな現状にも触れた。

チームの受注仕事が途切れたときに、メンバーが「やっと自分たちのゲームが作れる」と言ったことが『メゾン・ド・魔王』誕生のきっかけになった……と、プチデポットの川勝氏。「インディータイトルを手掛けるにはある程度の覚悟が必要。資金面など裕福な状態では難しい」(川勝氏)と、ハングリーな状況下での挑戦心が原動力になったことを明かした。

NYAMNYAMの東江氏は、「このゲーム(『Tengami』)が完成しなかったら“国際通りをふらつくホームレスゲームクリエイター”になることも覚悟していた」と冗談めかしつつ、貯金を切り崩しながらのゲーム開発の心境について語った。また、「資金提供を申し出るパブリッシャーとのトレードオフによって、プラットフォームを指定されたりIPを譲渡することになっては未来がない。インディーとして作ったゲームが自分の資産になると考えると、どれだけ自分の資金で終わらせられるかが問われる」との発言に、インディーというスタンスが、高い能力を持ったクリエイターの選択肢となりうる理由が集約されているように感じた。

■テーマ(2)売るために──ローカライズとマルチプラットホーム化

配信プラットフォームの多様化など、インディーゲームをどのような形でもリリースできる機会が近づきつつある中、デベロッパーはあらかじめどういったことを考慮して開発すればいいか? というテーマで、各メーカーの代表作が辿った経緯を振り返りながら討論した。

PC用フリーゲームから始まった『LA-MULANA』は、楢村氏自身「行き当たりばったり」と表現するように、さまざまな縁が重なって多くの市場・プラットフォームを独自開拓。国内インディーゲームメーカーで初めてSteamのGreenlight(配信ゲーム選考)を通過するなど、結果的に後進の道筋を作ることとなった。

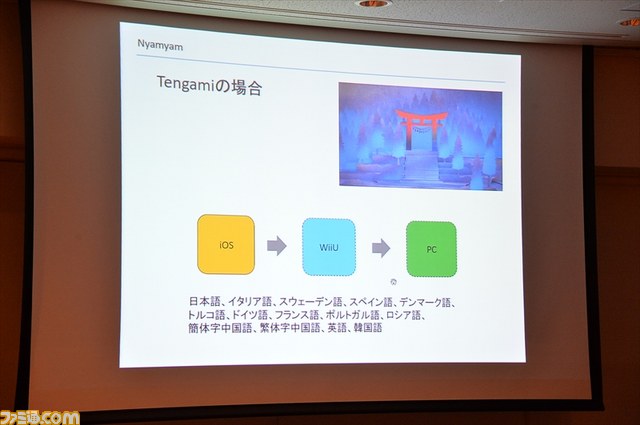

“ページをめくる”というゲーム体験を重要視した『Tengami』は、企画当初からタブレット端末でのプレイ環境に一点集中。また、デモ版ができた時点で世界各地のゲームショウにブース出展し、早めにPRしてきたことが、好調なセールスにつながったのではと、東江氏は自己分析した。

『メドン・ド・魔王』は“ぜひ買って欲しい”という圧の強いPRをあえて行わなず、玉石混交のマーケット(Xbox Liveインディーズゲーム)に一定水準以上の完成度の作品を出すことで、パワーブロガーなど強いメディアを持っている人たちに採りあげられることでの情報拡散を想定していたという。「危険な戦法ですけど、コンテンツ自体の力、おもしろいと言ってくれた人の発信力を信じました」と、川勝氏。

ローカライズの必要性に関して楢村氏は「ゲームの規模にもよりますが」と前置きした上で、国内のダウンロード人口の絶対数を考えると海外マーケットを見据えた作りかたをするのは当然との見解を示した。また『LA-MULANA』をローカライズする際、英語以外の言語を表示するシステムが構築されていなかったためとても苦労したとの経験を踏まえつつ、国ごとの文化や要望にどこまで対応するかに関しては、「自分が作りたいと思った形で提供できるからこそのインディー」との見解から、オリジナル要素やイージーモードの追加といった要望はすべて却下したとのこと。

『Tengami』はApple側から「この言語用にローカライズした方がいい」とのアドバイスを事前に貰っていたという。こうしたケースは特殊とはいえ、『Tengami』が対応させている言語圏が、グローバル展開を見据えたアプリをリリースする際のひとつの指標となることは間違いない。

東江氏は、ゲーム内の文字が少なかったことをローカライズに対応できた理由としつつ、文字情報が占める割合が多いほどカルチャーギャップが生じることを指摘した。

PLAYISM運営サイドとして、水谷氏は日本国内でPCゲームを国内で出す意義について言及。現在はPCで作れば他ハード用に移植しやすい環境が整っていること、海外にはSteamなど巨大なPCゲーム市場が成立していることなどを挙げ、ゲーム開発の取り掛かりとしてのPC版での展開を呼びかけた。

■テーマ(3)広めるために──INDIE STREAMが果たすべき役割

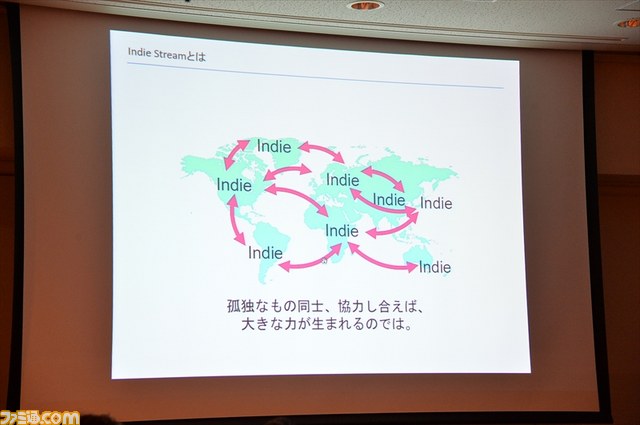

楢村氏と東江氏が発起人となって立ち上げたオンラインコミュニティー“INDIE STREAM”。インディーゲームクリエイターどうしはもちろん、インディーシーンを支援したい企業、パブリッシャー、メディア関係者たちが横つながりで情報共有する場として作られたこのコミュニティーが、今後どのように機能していくべきかが語られた。

東江氏は「インディーゲーム開発者は自分たちのコンテンツで勝負するしかない。繋がることで自分のゲームが良くなるわけではないけど、逆にだからこそ自分のゲームで戦う以外の情報を交換できる」と、INDIE STREAM発足動機を振り返った。

そして、海外からのコンタクトが徐々に増えてきているコミュニティーの現状を報告。各国のインディーコミュニティーと連携することでゲームをリリースした時の出口部分を助け合ったり、現地訪問時の案内やトラブル対処といった草の根的な協力をしあえることを語った。

コミュニティーのさらなるアクションとして、インディーゲーム開発者を中心にしたパーティー“INDIE STREAM FES 2014”を9月20日に開催予定。日本発のアワードを設立するなど、国内外に向けてより強い発信力をアピールすることを改めて宣言した。

■セッションを終えて──

1時間に及ぶセッションは、単なる成功体験披露にとどまらず、後進のインディーゲームクリエイターへの“転ばぬ先の杖”としての情報を盛り込んだ意義深いものだった。これらを有効に活用できるかは、自身が生み出したコンテンツの力次第……というシビアさはあるものの、そこを信じ抜き最善を尽くした先にどのような世界が広がっているか、というイメージは、多くの受講者が共有できたに違いない。

質疑応答で、インディーゲームシーンと日本の既存の同人ゲームシーンの関係性・距離感についての見解を問われた際には、ZUN氏の『東方』シリーズやえーでるわいすの『アスタブリード』を例に挙げ、「やっていることはいっしょで活動の場(マーケット)が違うだけ」と答えるにとどまった。そこには独創性があり高いクオリティーの作品の作り手に対して“INDIE STREAM”の門戸は開かれている……という、シーンをリードする立場としての自信が感じられた。また「インディーでふつうのゲームを作っていたら、安心感とブランド性があるメジャーの方を買う」との東江氏の発言には、インディーコミュニティーの外の世界に対するスタンスが読み取れ、今後の展開がますます見逃せなくなった。