遅延対策のプロがノウハウを解説!

2014年9月2日から4日まで、神奈川県・横浜パシフィコにて開催されている日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC2014”(コンピューター エンターテイメントデベロッパーズカンファレンス)。その2日目となる9月3日、バンダイナムコスタジオ ET開発本部の森口明彦氏が、「AV機器だけが要因ではない?! 今改めて見直したいゲームの遅延対策」と題したセッションを行った。同氏は現在、ET開発本部 未来開発部 先行技術課に所属し、課長補佐/リードエンジニアという立場から、ゲーム開発にまつわるいろいろな技術支援に携わっている。ゲームの遅延対策の最前線とは果たして? 注目のセッションの模様をレポートしよう。

■遅延対策のアプローチは3つ

セッションの冒頭、まず森口氏は、「最近はまっているのが、開発現場での暗黙知を掘り起こすこと。現場には、無意識のうちに蓄積されてきたノウハウがいっぱい詰まっています。それを解き明かせると、みんながハッピーになれるんじゃないかということで、本日はその一端をお話しします」とあいさつ。来場者が一気に真剣ムードになる中、本日のテーマの前提になる、「いまなぜ遅延対策か?」というテーマが語られた。

森口氏によると、最近、AV機器メーカーが頑張っていることで、遅延の問題は以前よりめぐまれた状況になってきているとのこと。そんななかで、「ゲーム開発ももっとやれることがあるんじゃないか?」という問題提起、そしてアドバイスが、今回のセッションの趣旨となる。そこで森口氏が掲げた、遅延対策のアプローチは、大きく分けて以下の3点だ。

・要因ごとの遅延改善

・予測による遅延相殺

・錯覚による遅延緩和

このアプローチは、病気に対する対処法に置き換えるとわかりやすいだろう。たとえば、病気の原因そのものを治療したり、体の抵抗力を高めたり、痛み止めで症状を緩和したり……。遅延対策もそのようにアプローチを分けて、それぞれの課題に取り組んでいこうという作戦なのだ。

■まずは遅延の予備知識

病気でも、最初の診察が大事になってくるように、まずは遅延とはどんなものか、キチンと確認する必要がある。続いて森口氏は、遅延の予備知識を説明した。ベースとなるのは、「インタラクションループ」という考え方。

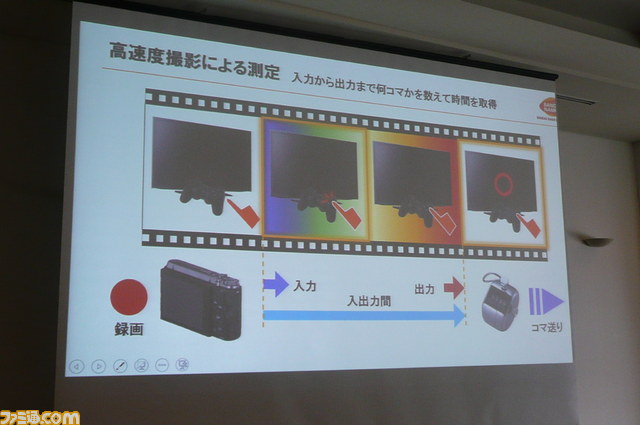

人が何かをしたら、その反応が即座に返ってくるし、何かが起これば人はそれに反応する。そのループの中で、それぞれのバトンタッチの最適化を図ろうというのが、遅延対策のコンセプトだ。この入出力間のトータルのタイムラグが、いわゆる遅延時間だが、これはビデオカメラで測定できるという。方法としては、ビデオカメラで入出力の様子を撮影して、あとでコマ送りで反応時間を調べるやり方だ。森口氏いわく、「秒間フレーム数が60fpsより高速なハイスピードカメラなら、人の感覚ではわからないような、1フレーム未満の反応のゆらぎとか、映像機器の画面更新の様子も、つぶさに観測できます」とのことだ。

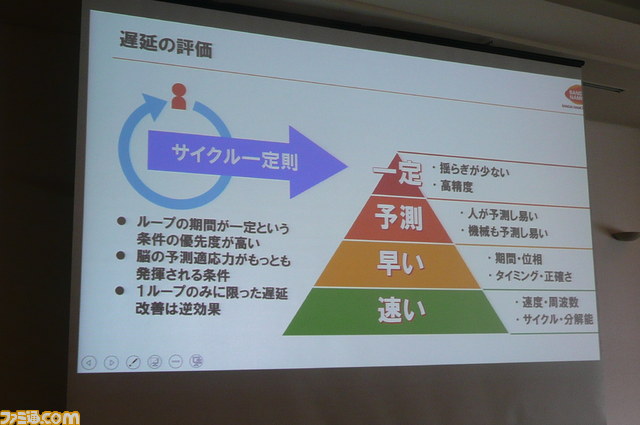

そうして手軽に計量化できるようになった遅延だが、森口氏によると、評価される順番があるという。重要なのは、インタラクションループの期間が一定であること。脳のスペックを考えると、脳の予測適応力がもっとも発揮される条件であり、ゆらぎが少なく高精度になる。それがサイクルが一定しているループで、この「一定ループ」が、遅延状態になりにくいというポイントである点は、その後のスピーチでも何度も強調されていた。

■アプローチ1・要因

ひととおり遅延の基礎知識が語られたあと、話はいよいよ本題へ。最初は「要因ごとの遅延改善」についてだ。新しいエンターテインメントが生まれるたびに、新しい遅延の課題もつねに生まれてきているわけだが、森口氏は今回、多様化する遅延要因を4つのカテゴリーに分類して解説した。以下、概要を紹介しよう。

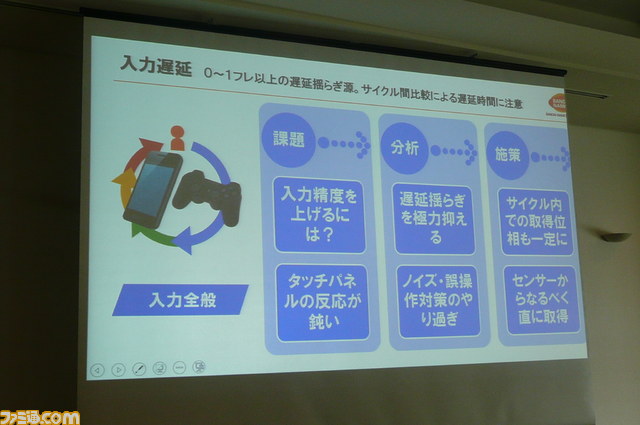

・入力遅延

わりと負荷が軽いという印象を受けるものの、森口氏によると「軽いからといってなめてかかると痛い目にあう」そうだ。ゲームの世界では、1フレームごとにしか情報更新はされないので、そのぶん実際に人が入力したとき、ゆらぎが発生してしまう。対策としては、入力情報の取得の順序とか鮮度などを、ゲームの処理の中で注意すること。また前出の「サイクル一定ループ」を意識した製作も重要とのことだ。

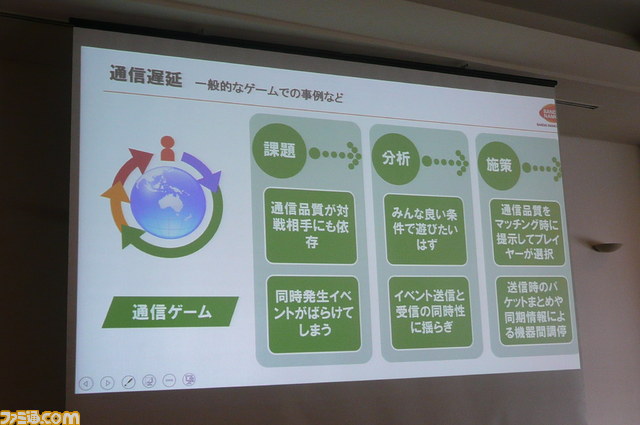

・通信遅延

森口氏いわく「いちばんの強敵」で、「他力本願な改善を狙うしかないような、そんな感じになりがちです。効果的な対策というのは、このあと紹介する別のアプローチに任せるとしましょう」とコメント。確かにネットワークゲームのタイムラグは大きな課題で、プレイ中にアクションのズレなどを感じたユーザーも多いのではないだろうか。とくに、同時発生イベントがバラけると、遅延が目立つ傾向にあるそうだ。

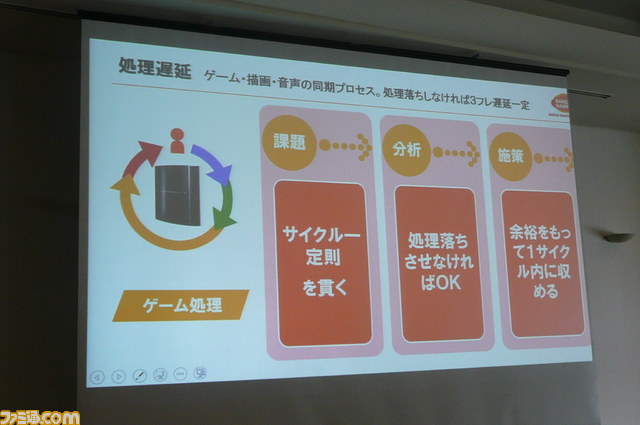

・処理遅延

人で言うところの脳の働き。ゲームのコアなシステムを担当されている人くらいしか気にしない部分で、一般的に3フレームくらいの遅延が見受けられるそうだが、とくに問題はないとのこと。「ここの部分では、要因を改善できることはすでに終わっている場合が多いと思います。処理落ちさせないなら大丈夫でしょう」(森口氏)。

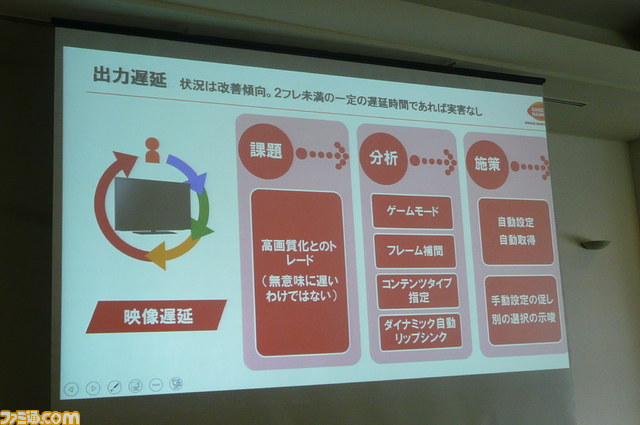

・出力遅延

こちらも他力本願というか、テレビ任せというところが多い要因といえる。とはいえ森口氏によると、最近はゲーム側からコントロールできることも増えてきたそうで、今後のゲーム側からの対策もさらに研究が進んでほしいところだ。

ちなみに以上の4つの遅延を説明する中で、森口氏が境界線としたのは「2フレーム」。1フレームは1/60秒(16.7ミリ秒)。脳のプロセスが、順序よく知覚できるレベルは30~40ミリ秒で、これをゲームサイクルにまとめてしまったら、2フレームになるわけだ。タイムラグが2フレーム以内か以上か? それが遅延のボーダーラインとなる。

■アプローチ2・予測

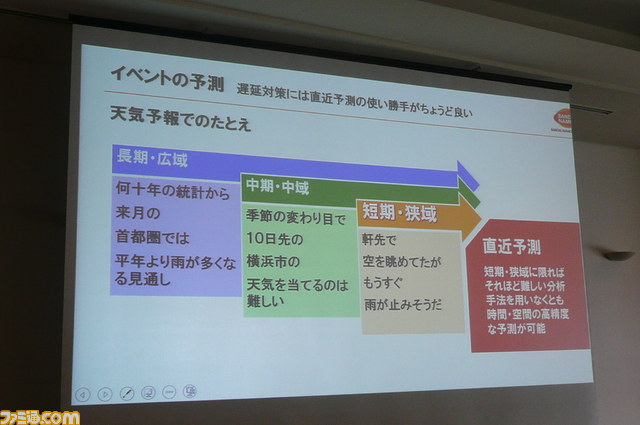

ここまでの説明で、遅延をどう解決すればいいのか、ややつかみどころのない印象を持たれた方もいるかもしれない。森口氏によると遅延は、それこそ一部の病気の要因のように、ずっとあるものとして付き合っていくしかないもののようだ。ならば、なにか別のアプローチで、遅延を打ち消すことはできないのか? そこで浮かび上がるのが第2のアプローチ、「予測」だ。森口氏はこの予測を、天気予報に例える。つまり、長期・広域から短期・狭域になるほど予測しやすく、いちばん予測しやすいのが「直近」。遅延対策には、この「直近予測」の使い勝手がちょうどいいらしいのだ。

予測ができることが何につながるかというと、そのぶん処理を前倒しにできること。いわばマイナスの遅延を作ることで、打ち消しあって遅延を相殺してしまおうという作戦だ。森口氏によると「フライングしすぎて遅延を追い越してしまうような、そういったこともありえるくらい、強力な対策」で、これで要因の改善で対応しきれないぶんの挽回も可能だという。

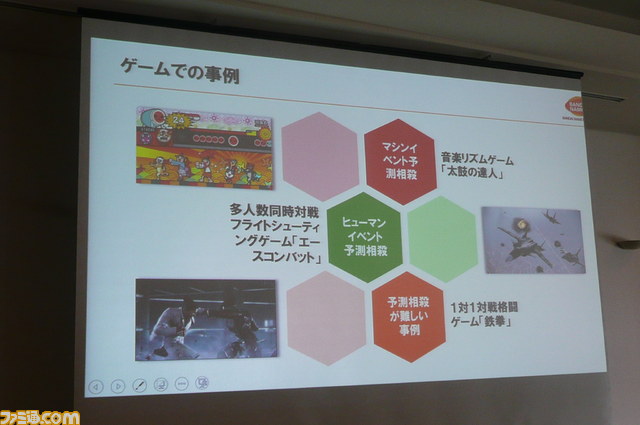

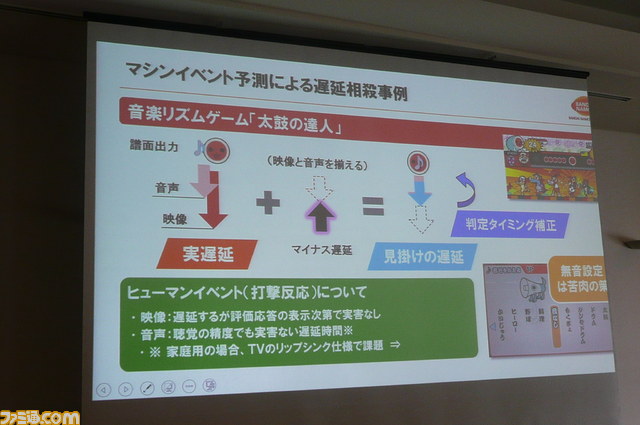

非常に便利な予測だが、相殺がうまくいくには、どれほど高精度に予測できるかが重要で、イベントの種類によって工夫が必要となる。ここで森口氏があげた例は、「マシンイベント」、「ヒューマンイベント」、「人の入力特性」の3つだ。続いては、実際にゲームタイトルと照らし合わせた解説となる。

■ゲームに活かされた実際の例

マシンイベントの例として挙げられたゲームは、『太鼓の達人』。聴覚に頼るゲームで、タイミング精度の要求が非常に厳しく、業務用は倍速液晶を使用しているそうだ。業務用マシンは、出力遅延がつねに一定であるので、予測の精度が出せて前倒しが可能。ちなみに映像と音声の遅延をそろえるために、譜面の表示を前倒ししているとのことだ。

一方、打撃反応については、入力を予測するのが難しいそうだが、業務用では遅延も実害がないレベルらしい。ただ家庭用になってくると、テレビ側のリップシンク機能で、映像に合わせて音声も遅延させてしまうので、ズレが気になってくる。そこで、ならばいっそのこと反応をなくしてしまえ、と用意されたのが、打撃音の無音設定。物理音は、タタコンを叩いたときにも鳴るのでそれでわかるという、ある意味、苦肉の策ではある。

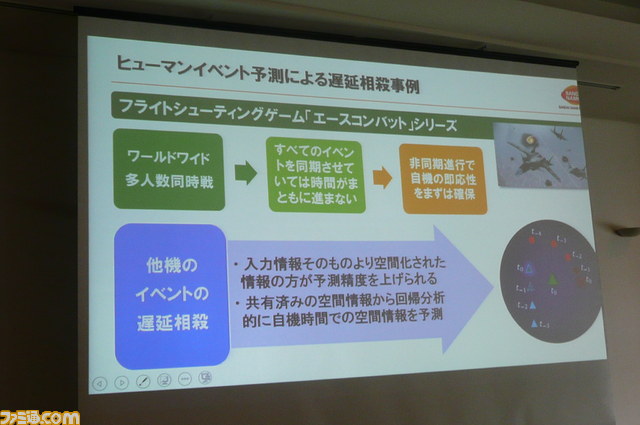

ヒューマンイベントでは、『エースコンバット』が例として登場。ネット越しの対戦を実現するには、イベントの同期が必要だが、世界中のプレイヤーと多人数同時対戦をしようとすると、すべてのイベントを同期させることが困難となる。そこで、ヒューマンイベントを予測して、自分の画面に表示させようという作戦だ。ここで特徴的なのは、入力そのものではなく、入力が変換された情報である機体の位置とか方向、速度といった空間情報をもとに予測していくというところ。たとえば敵機が「T-4」「T-3」「T-2」といったポジションの軌道を描いている場合、「T-1」「T-0」の位置を予測して表示することができる。

ただ課題もあり、予測の精度が出ないとき、補足が必要となる。その際、正しい空間情報がちゃんと得られたとしても、すぐに修正を反映させてしまうと、まるでUFOのように瞬間移動したりすることがあるそうだ。このあたりは、ゲームごとの微調整やアレンジが必要な部分。なお被弾や衝突といった動きに関する補足としては、最終的にゲームが面白くなる方向に寄せるとのことだ。

続いては人の入力特性の例、『鉄拳』の話になったのだが……。「これはかなり難しい事例ですね。真剣勝負すぎて、とことん公平にするために、遅延も辞さないという状況になっています」(森口氏)。では遅延対策はあきらめたのか? 答えはNO。ここはまた別のアプローチでの対策が必要となり、それが3つめの「錯覚」につながっていくのだ。

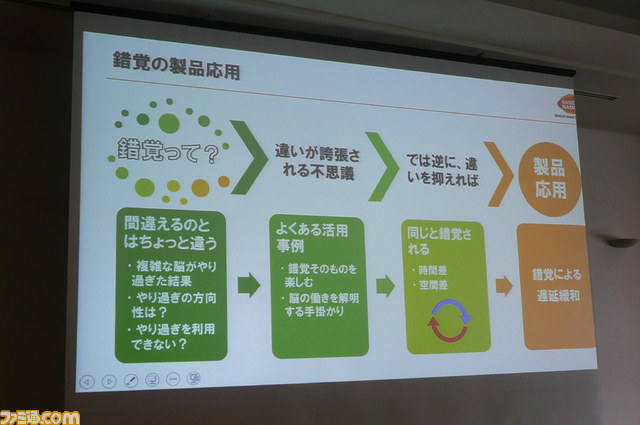

■アプローチ3・錯覚

「錯覚」で遅延を緩和するというのは、どういうコンセプトなのだろうか? 森口氏は語る。「インタラクションループの中で、ゲーム側だけでなく、人側の知覚に頼って症状を緩和できないか。そういう新しいアプローチです」。

ゲーム側がやっていることと人のやっていることは、いずれも入力・処理・出力。共通点が多く、そのなかで何かできないかと考えたとき、行き当ったのが知覚のプロセスを司る、脳だった。「違うもの」を、「違ってないもの」と錯覚させることができれば――。

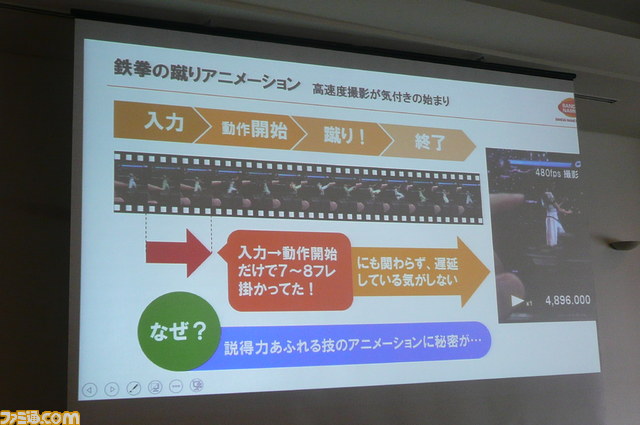

じつはこの錯覚による遅延緩和を、森口氏が可能ではないかと気づいたのは、高速度カメラで『鉄拳』の遅延を検証している最中だったという。「気持ちよく技を出せているのにもかかわらず、撮影動画では7~8フレーム遅れていたんです。なぜ遅延に気づかないのか? どうやら、技のアニメーションに秘密がありそうだと思いました」(森口氏)。

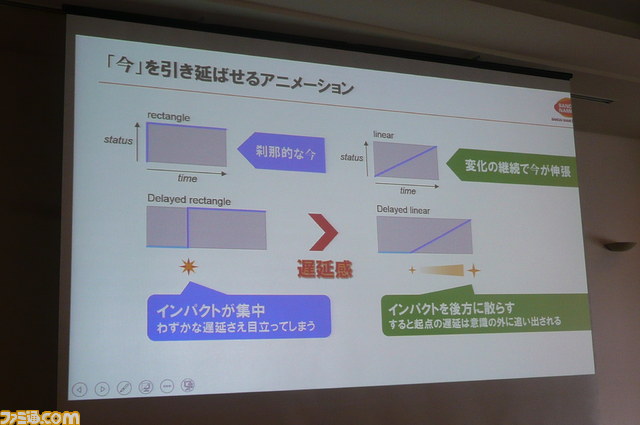

いろんな心理学実験からの分析から、脳というのはなんでもひとまとめにしたがるらしい。それは「いま」というタイミングさえ例外ではなく、過去と未来の狭間という刹那的な「いま」ではなくて、変化を続けることで「いま」を継続して知覚するそうだ。そのため、一瞬にしてアクションがAからBに遷移してしまうようなアニメだと、立ち上がりにインパクトが集中するので、遅延が目立つことになる。逆に状態遷移を上手にスムーズに進めることで、「いま」を引き伸ばして錯覚させることが可能になるのだ。

さらに、後半をゆるやかな加速変化にすることで、起点の立ち上がりがわからなくなる。そのゆるやかな加速変化を伴うアニメーション手法が、WEBクリエーターにはおなじみの、「Easingアニメーション」。これが鉄拳での遅延緩和に一役かっていて、基本すべての技や動きに適応させているそうだ。技が最初にスッと始まって、加速して、気持ちよく終わる。そこでは物理的な説得力と爽快感をアニメで両立させているだけではなくて、じつは遅延緩和の効果まで活用した事例といえる。

そこからはさらに錯覚利用を突き詰めた、応用編の話にスライド。遅延時間に応じて起点→終点のアニメーションを伸縮させて帳尻合わせすることで、遅延を緩和するという手法が説明された。ここでは実際に、アイコンを使った簡単な動画を用いて、対策をした場合としなかった場合を比較。来場者はその効果を目の当たりにして、感心しきりだった。

■遅延対策で世界の距離は近くなる

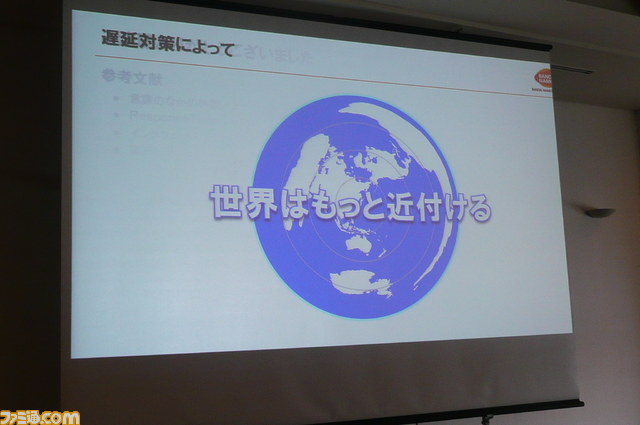

セッションもいよいよエンディング。最後に映し出されたスライドは、日本を中心に、5万キロずつの同心円が描かれた世界地図だ。この5万キロは、光速ならちょうど1フレームの距離だという。同心円は4つなので、4フレームの中に世界がすっぽり収まる計算だ。

「遠さが問題というよりも、遅延が解決していないから、できていないことがまだあります。そう考えると地球の大きさは、なかなかよくできたマイルストーンで、われわれのひとつの目標。ゲーム開発現場では、すでに挑戦が始まっています」(森口氏)。

遅延対策によって、世界はもっと近づけるーー。森口氏はさらにそんな予見を語って、セッションを締めくくった。遅延対策の技術がさらに進み、世界中の誰とでもタイムラグなしにプレイが楽しめることが現実になる。いつかそんな未来が来ることを期待させてくれるような、希望に満ちたセッションだった。