ゲームと国の歴史の関係性とは?

2014年9月2日から4日まで、神奈川県・横浜にあるパシフィコ横浜で開催中の日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2014”(コンピューター エンターテイメントデベロッパーズカンファレンス)。2日目である9月3日、海外のカジュアルゲームについてのセッション“海外カジュアルゲーム市場の最前線報告”が行われた。本講演を担当したのは、ゲームジャーナリストの新清士氏。以下、本セッションの概要をお届けする。

■福岡とゲーム産業

海外についての話の前に、まずは福岡市役所の山下龍二郎氏による、福岡とゲーム産業の関係についての講演が行われた。

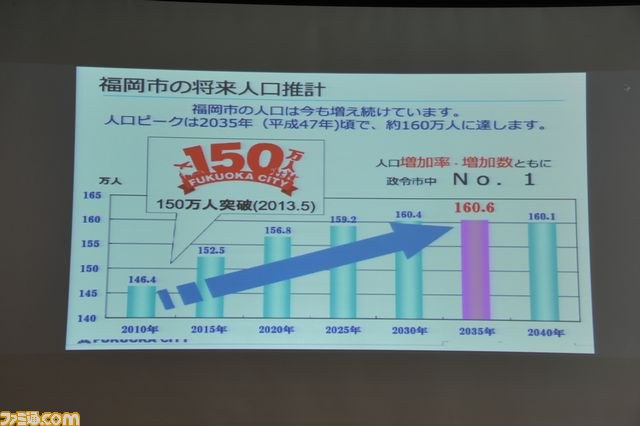

福岡市は、少子化が叫ばれる昨今でも、人口が増え続けている街だ。増加率・増加数は日本一である。しかも若者の率が高く、学生が多いので、将来の産業を担う人材が豊富なのだという。

都心へのアクセスもよく、空港から都心部まで5分程度で行くことが可能とのこと。空港に到着し、30分後にはミーティングを始めることができるのだ。

海外へのアプローチも積極的で、フランス・パリで行われたJAPAN EXPO、イギリス・ロンドンで行われたHYPER JAPANにも、福岡ブースを出展し、福岡のゲーム産業をアピールした。福岡は、アジア諸国に近接しており、成長産業であるゲームの海外進出を狙いやすく、コンパクトで充実した都市機能もある。さらに山下氏は、自然と都市のバランスの良さに触れ、「クリエイティブな仕事をするのに最適な街と言えます」とコメント。福岡市に本社を構えるレベルファイブの代表取締役社長・日野晃博氏も、福岡という街をいたく気に入っているとのことだ。

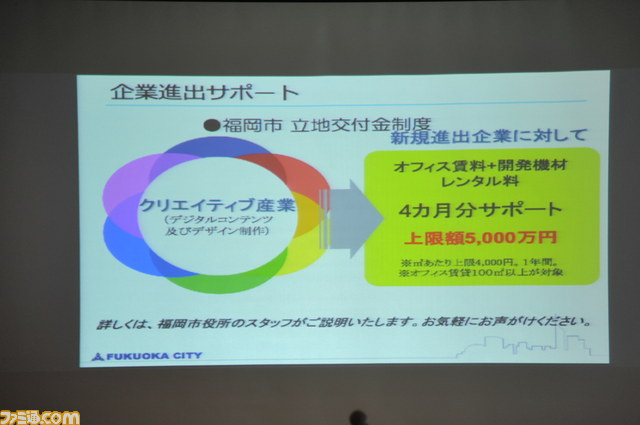

また、アベノミクスの“3本の矢”の、最後の矢である成長戦略の、“国家戦略特区”に福岡は選定されている。国家戦略特区に選定された地域は、それぞれテーマがあり、福岡は“グローバル創業・雇用創出特区”となっている。つまり福岡は、さまざまな企業がスタートアップできる、まさに夢のスタートラインになろうとしているのである。具体的な案はこれから詰めるそうだが、「法人減税、外国人の在留資格緩和などを実施し、福岡を世界で一番企業しやすい街にしていきたい」と、山下氏は指針を語った。

■ゲームは、土地の歴史を反映する

続いて、新清士氏の講演がスタート。今回は、フィンランドのカジュアルゲーム市場にフォーカスした講演が展開された。

ご存じの通り、フィンランドは、ロシアとスウェーデンに挟まれた、小さな国である。この国は近年カジュアルゲーム市場が大きく発展してきているが、それはなぜか。新氏は「経済の発達は、国それぞれに独特の条件があります。そして、フィンランドでカジュアルゲーム産業が発展したのにも、歴史や、この国が持っている地域条件が大きく絡んできていると思われます」と話す。

フィンランドは人口約540万人あまりで、土地も日本より小さい。ゆえに、ファミリーコンピュータなどがヒットした80年代、ゲームがフィンランド語に翻訳されず、市場として無視されてしまった歴史がある。しかし、家庭用ゲームのマーケットが形成されなかったことにより、逆にPC向けのゲームを独自に開発する文化が出来上がっていったとのこと。そこで培われた技術が、近年スマートフォンやタブレットに適応され、『クラッシュ・オブ・クラン』のSupercellや、『アングリーバード』のRovioといった企業が大成功を収めるに至ったのだという。

さらに、フィンランドは英語が浸透しているので、海外展開時の速度が速いのも特徴だ。フィンランドは国の規模が小さいため、国内でゲーム産業を発展させるのが難しく、なかなか企業が育たない。だからこそ、海外展開が非常に重要になってくるのだという。

また、北欧はDIY文化が強いという点も重要だと新氏は語る。そのDIY文化はゲームにも表れており、たとえばスウェーデンのMojangが開発した『マインクラフト』も、自分で鉱山を造り、家を建てるといったDIY要素が多分にある。フィンランドのSupercellの『クラッシュ・オブ・クラン』も同様だ。

このように、その国の特徴が、ゲーム内容に大きな影響を与えるのだそうだ。

新氏は、もうひとつ興味深い歴史を語ってくれた。

第二次世界大戦時、ドイツ側についたフィンランドは、敗戦時にソ連から賠償金を要求された。しかし、貧しかったためお金が払えず、物納で賠償することにしたのだそうだ。とはいえ収める物もない。そこで、船を一から造って、それを賠償に充てたのだという。その結果、フィンランドでは物作りに秀でた人材が育っていったとのこと。「そういった経緯で、物を作る技術を持っていないと国が生き残れないのではないかという危機感が根づき、それが現在のゲーム産業に対する意識に影響を与えているのではないでしょうか」と新氏は述べた。

■課金システムについて

「ワールドワイドに見て、ベンチャー企業がスタートアップする際、援助金がつきやすくなってきている印象があります」と新氏は話す。それも、売り上げが存在しないのに過剰な投資が起きていた“ドットコムバブル”のときとは違い、優良なコンテンツのみがバックアップを受けられているイメージがあるという。

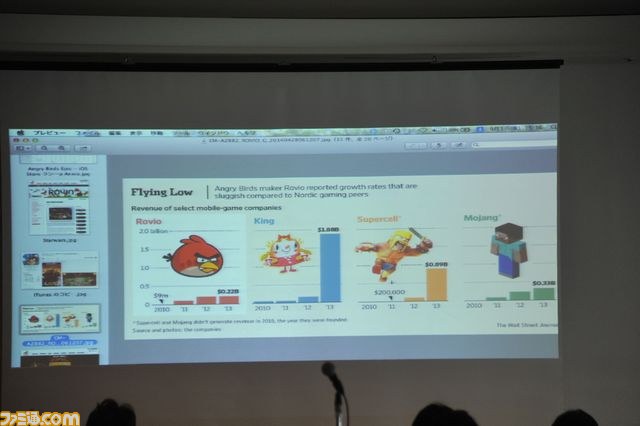

つぎに新氏は、代表的なカジュアルゲーム企業の売上水準について言及。その問題点を指摘した。

まず、『アングリーバード』という大ヒット作を叩き出したRovioは、すでに限界を迎えつつあるという。ダウンロード数が多いにも関わらず、売り上げが横ばいだからだ。その最大の要因は、Rovioのゲームシリーズが、1ドルでの販売か、もしくは無料の広告付きモデルで展開されているからだという。そのため、ダウンロードされても収入は一定以上伸びづらいのだそうだ。新氏は「結果として、ほぼ『マインクラフト』1本で食べているMojangが、Rovioよりも売り上げが高いのです」と、広告付きモデルの限界について述べた。

一方、Supercellの収入は著しく伸びている。これは、アップルストア内の課金を有効に使っているからだという。これからは、課金なしで売り上げを伸ばすことは難しいとのことだ。

■ガチャ課金は世界的に定着するのか

売り上げが横ばいのRovioだが、『アングリーバード』の新シリーズ『アングリーバード エピック』がリリースされ、そのシステムに大きな変化が生じた。それは、ガチャが導入された点である。これまで、欧米のカジュアルゲームでガチャが導入されることはあまりなかった。果たしてガチャ課金は欧米で流行るのだろうか? 新氏によると「ユーザーは5、6年で慣れる傾向にあります。ガチャ課金は、世界的に一般化されるのではないでしょうか」とのこと。例として、アイテム課金が挙げられた。アイテム課金も当初は流行らないと言われていたが、5年後には浸透したのだそうだ。

“海外カジュアルゲーム市場”と題されたセッションだったが、フィンランドの歴史とゲーム文化のつながりなど、さまざまな知識を併せて吸収することができる充実した内容であった。講演が終了すると、多くの人たちが新氏と山下氏のもとにつめかけていた。それだけ興味を惹かれるセッションだったのだろう。今後も、日本国内のみならず、海外市場にも目を向けていきたいところだ。