まずはセキュリティ認識の隔離を埋めることから

2014年9月2日~4日の3日間、パシフィコ横浜にて日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2014”が開催。“SECCON×CEDEC CHALLENGE 開会式/不正コピーとチートの攻防戦”と題したセッションでは、不正コピーやチートに関する現状分析と防止策について、パネルディスカッションが行われた。

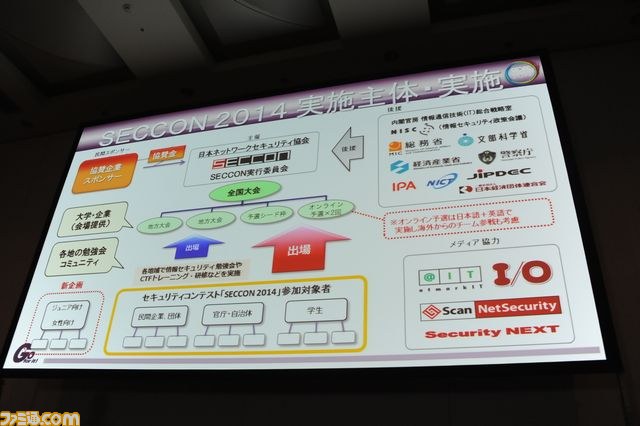

“SECCON”というのは、官公庁やセキュリティメディアなどが後援・協賛して開催される日本最大級のセキュリティ・コンテストで、CEDECの会期中にも予選のひとつとして、“SECCON 2014 横浜大会”が行われている。各予選を勝ち抜くと、2015年2月に開催される全国大会に出場できるのだ。今回の“SECCON 2014”は、ジュニア向け、女性のみ、英語によるオンライン予選など、門戸も広がっている。

このセッションでは、竹迫良範氏(SECCON実行委員長/サイボウズ・ラボ)、上原哲太郎氏(立命館大学 情報理工学部情報システム学科教授)、松田和樹氏(SECCON実行委員/ネットエージェント サービス事業部)の3名によるパネルディスカッションが行われたので、その模様をリポートする。

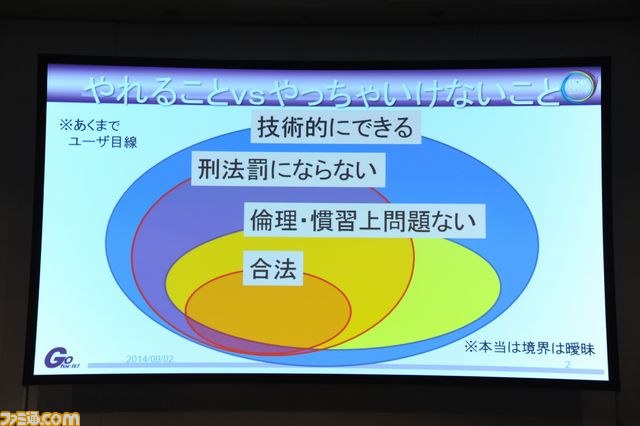

最初に上原氏による、チートや不正コピーなどについての認識が示された。“技術的にできる”ことが、もっとも大きい円となっていて、その中に、ルールに則った利用方法(ここでは“合法”)もいわゆるチートや不正コピーといったものもすべて含まれる。“合法”というのは、制作者側が意図して用意したサービスを指し、ファミコン時代に見られたようなバグを利用した裏ワザは、今回の分類でいうと、このやや外側(“倫理・慣習上問題ない”&“刑法罰にならない”)。そして、チートや不正コピーは、おおまかには“倫理・慣習上問題ない”&“刑法罰にならない”の外側に位置することになる。

上原氏によると、もっとも外側の“技術的にできること”ともっとも小さい“合法”の範囲を近づけることにより、チートや不正コピーが通用しない環境を作り上げることができるのではと語った。

“罪の意識がない”ユーザーの多さが問題

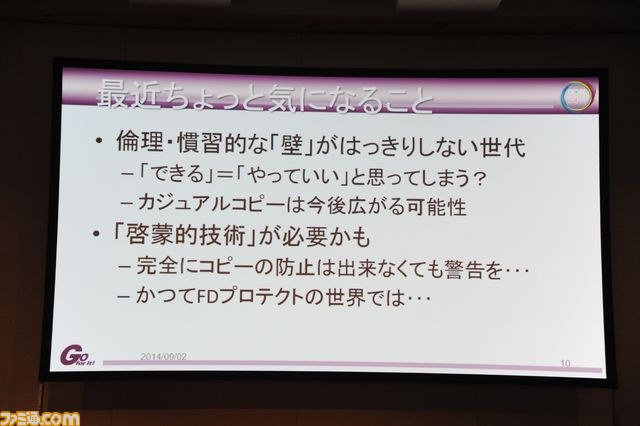

松田氏は、近年の傾向として、チートや不正コピーに対する罪の意識の低さが問題だと語る。その意見には上原氏も同調し、できること=やってもいいこと、という考えかたがとくに若い世代には多く、啓蒙的な活動や技術が必要になると話す。ここで松田氏は、オンラインFPS『サドンアタック』でチートを行っていた少年3人が神奈川県警により書類送検されたというニュースを紹介。いままでいわゆる“グレーゾーン”として、なかば放置されていただけに反響も大きく、松田氏のもとにも「自分が使っているチートは大丈夫か」という問い合わせがあり、「かなりの抑止力になったのではないか」(松田氏)という見解を示した。また、オンラインゲームなどでトラブルの補償としてアイテムなどが配布されることがあるが、それを目当てに連続クリックなどで、サーバーに負荷をかけ、不正にアイテムを得るといった行為も実例として上げられた。上原氏は大学で不正コピーについて話した際、生徒から「いけないことだと初めて知りました」という反応があったことを紹介し、そもそもこうした罪の意識の低さをいかになくしていくかが、今後の課題だと語る。そしてもっとも有効な手段は、チートや不正コピーを行った瞬間に何らかの警告や注意喚起を促すメッセージを出すことで、徐々に意識改革をしていく必要があるとのことだ。

ソフト側ではセキュリティ対策を最初から搭載すべき

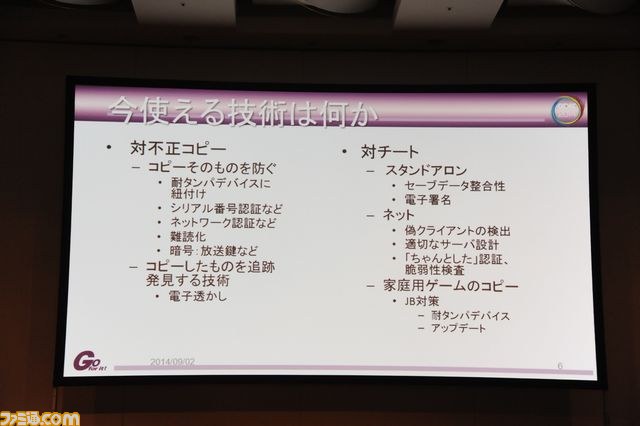

一方、ソフト開発者側へ視点を移すと、どうしてもセキュリティには最初から予算をかけて対応するケースは少ないという。ただ、松田氏は「どうせ対応することになるケースが多いので、最初からセキュリティに対応したシステムにしておいたほうが、結果的に安く済む」と語る。有料のアイテムを不正に複製され、それに対応せざるを得なかったという実例も紹介した。また、最近のケースとして、家庭用ゲームを開発していたスタッフとオンラインゲームのスタッフがいっしょになることが多く、とくに家庭用ゲーム機出身の技術者はオンラインゲームのセキュリティに関する意識が希薄なケースが多く、セキュリティに考慮しないシステムのゲームができ上がってしまうことが多いという。その原因として、アクションゲームなどで、セキュリティ対策によってレスポンスが下がることを嫌ったり、また、開発費にセキュリティ対策費が入っていないこともあるそうだ。

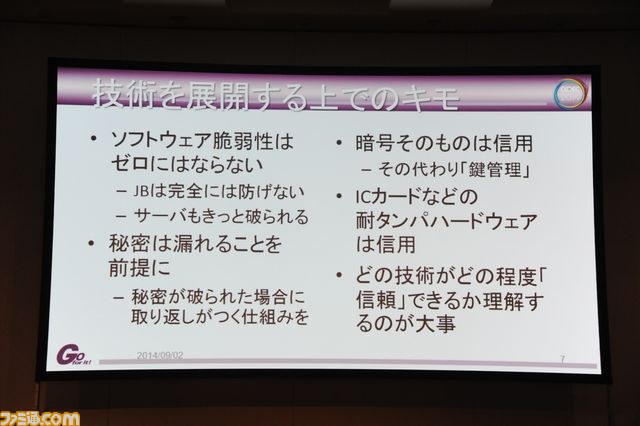

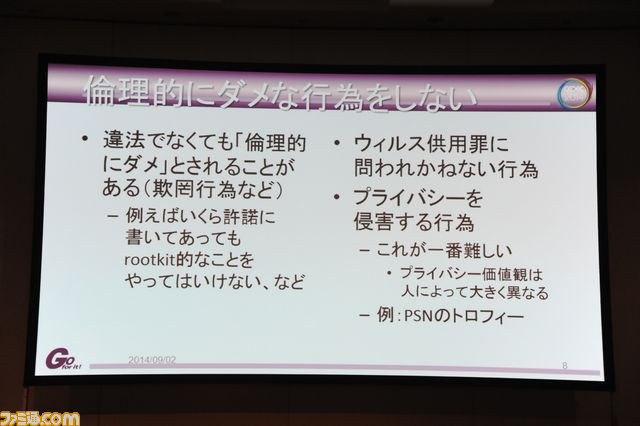

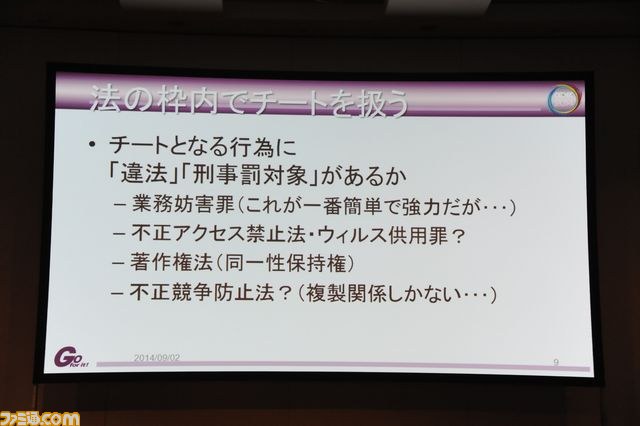

技術を展開するうえでのポイントとして、脆弱性はゼロにならないという考えかたや秘密は漏れることを前提に、漏れた際に対応できる仕組みを作ることが重要とのことだ。それから、チートやコピー防止対策が重要だとしても、「メーカー側が倫理的に許されないことをしてはいけない」(上原氏)と語る。システムを不安定にするような行為や、ウィルス供用罪に問われかねない行為、プライバシーを侵害する行為などだ。また法的にチートや不正コピーへの対策を取ることも可能だが、これもどの行為がどの判例に当たるかが不明瞭で、さらには不利な判例が最初に出てしまった場合、とくに日本の司法では以前の判例が参考にされるため、メーカー側も躊躇しているのではないかと松田氏は分析している。ちなみに、前述の『サドンアタック』の場合は、業務妨害罪だが、上原氏もどの法律が適切なのか判断するのが難しいとみている。

かつて、マジコンが社会的に浸透し始めたとき、松田氏は「この業界の未来は本当にマズイ」と感じていたという。しかし、当時はグレーゾーンという認識だったマジコンも、任天堂を始めとしたゲームメーカーが一丸となって対応したことで、“ブラック”にすることができた。そういった意味でも、業界全体での働きかけや行動が重要になるだろうと、最後に上原氏が語った。

ゲーム業界のみならず、メーカー、不正利用者、法がいたちごっこの様相を呈しているチートや不正コピー問題。『サドンアタック』の書類送検により、チートに対する認識も変わりつつある。オンラインゲームが一般的に普及してきたいまこそ、ゲーム業界としての意識の統一や対策が必要となるのかもしれない。