セッションのキーワードは“感動体験”

2014年9月2日から4日まで、神奈川県・横浜のパシフィコ横浜にて開催されている日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2014”。会期2日目となる9月3日、セガネットワークス(SEGA Networks Co.,Ltd.)代表取締役社長 CEO・里見治紀氏による招待セッション“ゲームが果たすべき役割”が行われた。

本セッションは、おもにゲームを“生み出す側”に携わる来場者に対して、里見氏の考えるゲーム業界の社会的存在意義が語られたもの。セッションは“感動体験”をキーワードに展開した。

セッションはまず今回がCEDECデビューだという里見氏の自己紹介からスタート。「いまの嫁さん以外は“第二希望”の人生だった」という里見氏。「なかなか“ゲーム業界の社会的存在意義は何だろう”とか、“本当に我々ゲーム業界はどんな役割を果たしているのか”といった話をする人がいないので、あえてクサい話を」と語られた通り、里見氏のゲーム業界に対する情熱が感じられるセッションとなった。

■状況が移り変わっても普遍の本質、それが“感動体験”

そもそも“生み出す側”の人間が携わる“ゲーム”とはどういったものなのだろうか。PCやアーケード、コンソールからスマートフォンまで、ゲームが提供されるプラットフォームは時代とともに新たなものが生まれ、それによってユーザーのUX(ユーザーエクスペリエンスデザイン)やUI(ユーザインタフェース)は変化していく。

そんな中、すべての“ゲーム”に共通するものは“感動体験”であると里見氏は定義。「わっ!」という驚き、「おもしろい!」という興奮など、瞬間の“感動体験”を提供することが、ゲームに携わる人にとっての本質だという。「プラットフォームやディストリビューション(流通)のやりかたが変わっても、これは今後も共通するのかなと思います」(里見氏)。

ゲームそのものの本質が語られた後は、“なぜゲーム事業に携わるのか”という“生み出す側”ならではの命題へ。ゲーム業界に携わるモチベーションは、作品のヒットや売上増、日々の評価やインセンティブ、栄誉など人によってさまざま。けれどもっとも本質的なモチベーションは、「作品で楽しんでいる人に遭遇すること」だという。わかりやすい例ではアーケードゲームのように、見ず知らずの人が自分の作り出した作品をプレイしているところを見る、ネットの掲示板で反響を見る、家族や友人など身近な人が楽しんでいるところを見る……など、作品の受け手が楽しんでいる様子を実際に目で見られること。これが里見氏の考える“ゲームを作っていてよかったなぁ”と感じられるモチベーションの本質だ。これはBtoBビジネスだと味わえない、エンターテインメントならではの醍醐味である。

■ゲームやゲーム業界の社会的意義とは

さて、それではそんなゲームの存在意義とはいったい何であろうか。ゲームは衣食住を満たすものではなく、生活に必要不可欠なものではない。また“ゲーム脳”やスマートフォン・ソーシャルゲームの高額課金問題、暴力表現の可否に関する議論など、“いいこと”ばかりではないと里見氏は断言。これらに対して里見氏は「わざわざ隠すのではなく、我々業界人がどんどん発信し、逆に“我々はこういう対策をしています”と伝えるのが大きな役割」と指摘した。

先にも述べられたように、ゲームは決して必要不可欠なものではない。例えば東日本大震災の際も、セガ社内では「こんなときにゲームセンターなんて営業している場合か」、「ゲーム作りで電気を使ってどうするんだ」という声があがったという。もちろんセガ社内や運営するゲームセンターでも節電対策が行われたが、確かにゲームが被災者を直接的に救えるわけではない。けれど結果として、各地でゲームを含むエンターテインメントが一部盛り上がったのも事実だという。里見氏は「ここにゲームの本質がある」と指摘。直接的に被災者を救うことはできないものの、エンターテインメントを提供することで、気晴らしや心をいやす時間を提供することはできる。これこそがゲーム業界に携わる人々の“できること”であると里見氏は語る。“ゲームを通じて人々に豊かな生活を提供する”、それがゲーム業界の存在意義であり、本質なのだ。

ゲームを含むエンターテインメントを通じて、家族や友人との絆を深めたり、共通体験を通じて国境をも超えることができる。CSR(企業の社会的責任)やCSV(共通価値の創造)を寄付やボランティアだと考える経営者が多いというが、里見氏は「もちろん寄付やボランティアも重要」とした上で、それ以上に“自分たちの本業自体が世の中に役立っている、世の中から認められる”ことこそがCSRやCSVの本質だと定義した。

■時間軸と“満足性能・必要性能”軸で示すゲーム業界の現況

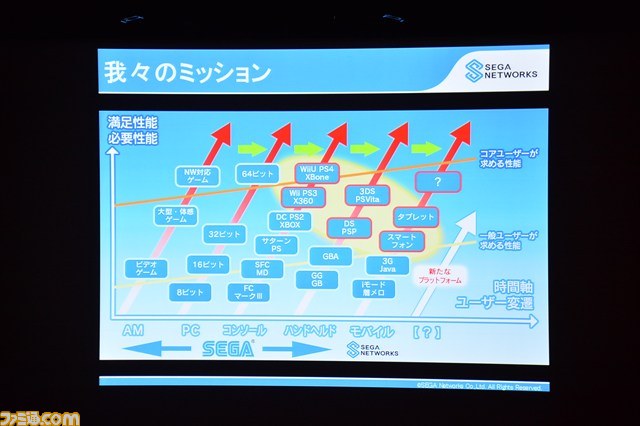

続いて、セガネットワークス社内でも頻繁に参照されるというスライドをもとに、ゲーム業界が置かれている状況および“ゲーム業界のミッション”が語られた。

スライドはクレイトン・クリステンセン氏が提唱した“イノベーションのジレンマ”の図をもとに作成され、横軸が時間軸やユーザー変遷、縦軸が満足性能や必要性能を示すもの。コアユーザーほど求める“満足性能・必要性能”が高く、一般ユーザーほどそれは低くなる傾向にあるという。この表においてひとつ重要なのは、コアユーザーが求める性能と一般ユーザーが求める性能の「内側に入ること」だと里見氏は指摘。コアユーザーが求めるラインを超えてしまうと意味はなく、逆に一般ユーザーが求めるラインから不足していても意味がない。里見氏いわく「昔のセガは2、3歩先に行ってしまってなかなか受け入れられないことがあった」とのことだが、これからの時代は“ユーザーの求める性能内”にいることが重要で、とくに“下の部分”(求められる満足性能・必要性能が低い領域)をゲーム開発者、経営者は意識してほしいという。

業界は“下”にあたるものをバカにしたり、見落としてしまいがちな傾向にあると里見氏は語る。フィーチャーフォン向けのゲームを例に挙げ、「性能的に“こんなのゲームじゃない”と、セガ内でも作ろうという声が上がらなかったが、フィーチャーフォンゲームは一時大きな市場へと成長した」と当時を振り返った。同じく現在は大きな市場に成長したスマートフォンゲームおいても、それまでPCやコンソール、アーケードで“ゴリゴリ動くもの”を作っていた開発陣からは「スマホの小さいスクリーンでは作りたくない」という異論が上がったという。このように、ゲームを生み出す側としては、両軸にどう対応していくのか、軸にあった商品をどう対応していくのかが重要となり、その中で成長を遂げてユーザーの求めるタイトルを的確に提供することが大切であることが示唆された。

スライドで示されるように時代変遷やユーザーのニーズによってさまざまなタイトルやプラットフォームが存在するが、ひとつだけ共通していえることは、やはり“感動体験”だ。どんなに新たな軸が生まれ、軸内でつぎのタイトルが現れても“感動体験”は普遍だと里見氏は言う。“感動体験”を提供することを忘れずにチャレンジする姿勢がゲーム“生み出す側”に求められる。

もちろん業界内には同業他社や新規参入企業(とくにスマートフォンゲーム市場においては他業種の企業が進出しているという)などの“ライバル”が多く存在する。ただそこで「本当に戦うべき相手は“自分自身、自社しかいない」と里見氏。大切なのは、ゲームを送り出す側として自分自身から変わっていくことであり、さらに“時間”概念も重要となる。かつて“財布の取り合い”と言われたが、現代は“財布”ではなく時間の取り合い”だ。里見氏は「一時スマートフォンなどの携帯ゲームはほかのエンターテインメントやゲームを駆逐しているという話もあったが、携帯ゲームは新しい遊びかたを提供した」と分析した上で、映画やゲームセンター、家庭用ゲームなど、従来のエンターテインメントは時間の節約が大きかったと指摘。その点、常時ネットにつながっている携帯電話やスマートフォンは、ちょっとした“隙間時間”を提供することに成功した。里見氏は、これからは「どういったときにユーザーの時間を借りて、ゲームを遊んでもらうか」という視点を持って開発にあたってほしいと呼びかけた。

最後に、里見氏は「企業の枠を越えて切磋琢磨し、魅力あるコンテンツを提供し続けることこそがゲーム業界の求められること」と来場者へ向けて語り、ゲーム業界の人々がそういった思いを持って携われば、さらにゲーム業界の価値、社会的な存在意義は高まると提言して、セッションは終了した。

■コアタイトル、カジュアルタイトルを問わず“感動体験”は共通

セッション終了後には、質疑応答が行われた。本記事では、その中より抜粋していくつかの質疑応答の模様をお届けする。

◆セガネットワークス内で、“ユーザーの時間を借りる”にあたって気にかけている点はあるか?

里見 とくにカジュアルゲームにおいては、セッションの1サイクル短くする、立ち上がりからプレイ開始までの時間を短くするなど、セッション時間に気をつけてデザインしている。また、あまりにもじっくりとプレイするものは、ほかのゲームやエンターテインメントとの競争が直接的になるので難しい。

◆“感動体験”は個人によってレンジが違う。多様化するニーズにどうアプローチしていくのか? ハイエンドに対するコアに対するアプローチのビジョンは?

里見 もちろんコア層が求めるゲームを提供していけなければならないし、ライト層に対してもそれは同じ。コアなタイトルとカジュアルなタイトルで、得られるゲーム体験の質はまったく異なる。けれどゲームとして楽しさ、“感動体験”を提供していくという点では変わらない。マーケティングではコアユーザー、ライトユーザーとセグメントで区切ることが多いが、ではコアゲームをプレイしているユーザーがカジュアルゲームをプレイしていないかというと、そういうこともない。カジュアルユーザーが時間とともにコアユーザーに変化こともあるが、グラデーションの結果論なので、意図的にコアユーザーを生み出す必要性は感じていない。