時代の流れやニーズに臨機応変に対応

日本マイクロソフトは、本日2014年1月27日、“デバイス&サービス カンパニーとしてのマイクロソフトの研究・開発における最新動向”に関する記者説明会を開催し、同社の開発体制や方針、新型Kinectの技術解説などを行った。

昨年から“デバイス&サービス カンパニー”への変革を掲げているマイクロソフト。この日の説明会のプレゼンターを務めたのは、文字通り、技術部門のトップを務めている、マイクロソフトディベロップメント 代表取締役社長 兼 日本マイクロソフト 最高技術責任者の加治佐俊一氏。組織変革により、開発環境がどのように変わったのかなども含め、プレゼンが行われた。

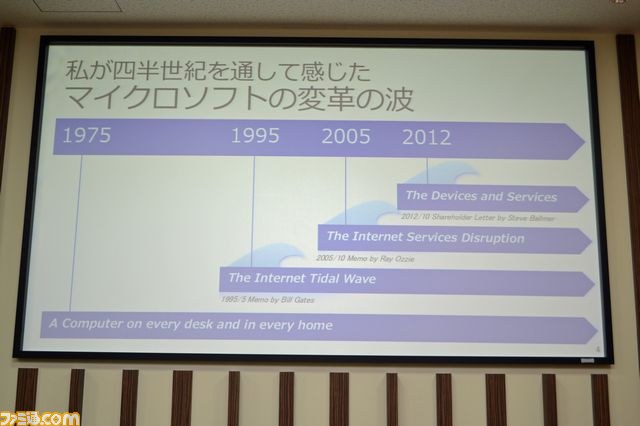

加治佐氏がマイクロソフトに入社したのが25年前。1994年2月に“Windows NT 3.1”の出荷が開始され、今年で20年になる。加治佐氏は、マイクロソフトでの25年間、ターニングポイントとなる出来事として、ビル・ゲイツ氏による社内メモ(1995年)、レイ・オジー氏による社内メモ(2005年)、スティーブ・バルマー氏による株主・社員向けのメモ(2012年)の3つを挙げた。1995年はマイクロソフトによるネットワークサービスからインターネットでの展開へと舵を切った大きな転機、2005年はソフトウェア+サービスを展開する企業への変革、そして2012年にデバイス&サービスカンパニーへと変わることになった。

続いて、マイクロソフトの研究部門である、テクノロジー&リサーチ、マイクロソフトリサーチについて説明があった。マイクロソフトリサーチには、1100人を超える博士号を持つ研究者が所属しているとのことだ。1998年11月に北京に設立されたマイクロソフトリサーチ・アジアには、6名の日本人研究者が所属している。

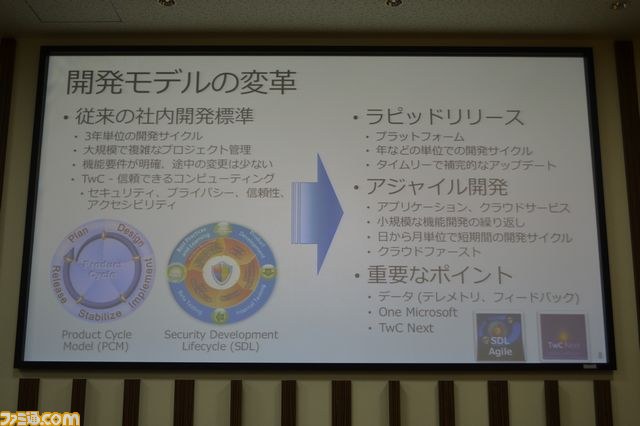

また、開発部門は、2013年7月の組織変更により、それまでの9つの部署から5つに変更された。これも、互いに連携する“ワン・マイクロソフト”という考えかたによるもので、また、従来は3年単位で行っていた開発サイクルを、半年や1年という短いサイクルで行う“ラピッドリリース”にガラリと変えた。これにより、臨機応変かつ柔軟にプロジェクトが管理されるようになったのだ。

もうひとつ、開発環境に“アジャイル開発”が取り入れられた。“アジャイル”とは“俊敏な”という意味で、開発プロジェクトを短期間に分け、その工程で小規模な機能開発をくり返し、段階的にシステムを仕上げていくスタイル。説明会では、“Microsoft One Note”のカメラキャプチャー機能を例に上げていた。“Microsoft One Note”は東京の開発チームが開発しているが、レドモンドの開発チームやマイクロソフトリサーチなどとも連携し、ユーザーから寄せられるたくさんのフィードバックをもとに、さまざまな機能向上を実現している。

日本人も6名所属するマイクロソフトリサーチ・アジア

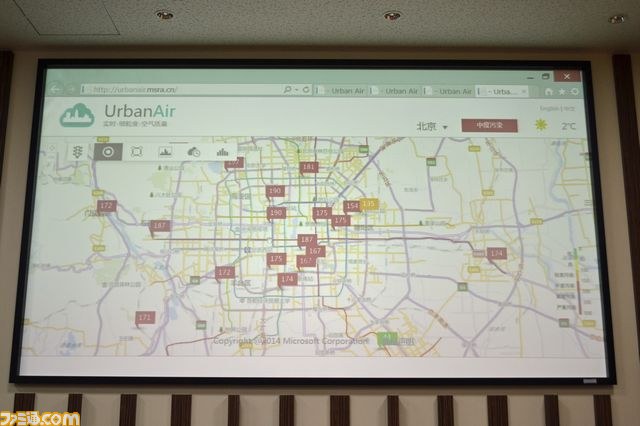

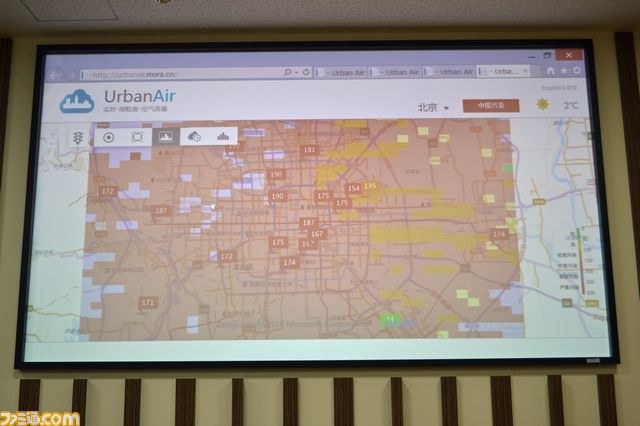

マイクロソフトリサーチ・アジアが研究を行っている事例が紹介された。“Urban Computing”がそれで、会社のある北京は課題も多く、その地域の課題解決に貢献するものだ。たとえば、渋滞回避のため、単なる乗り換え案内のみならず、渋滞しないような場所に移動してからタクシーに乗り、目的地の近くで降車してからは徒歩、といったより複雑な検索を行うことができる。また、近年話題のPM2.5対策として、北京市内にあるセンサーを利用し、現在のPM2.5濃度の汚染状況を示すことも可能だ。

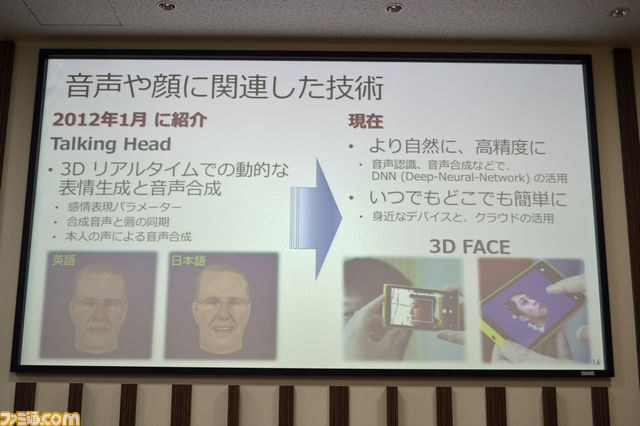

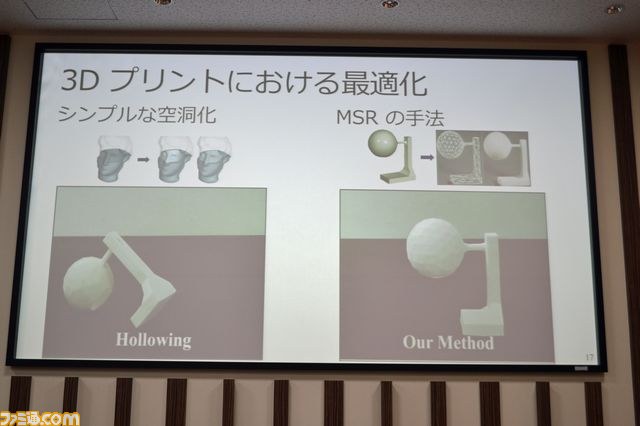

また、2012年1月に発表された“Talking Head”という表情生成と音声合成システムが、現在では身近なデバイスとクラウドを利用することで、より自然に、より高精度に音声が出るようになった。さらには、3Dプリントの研究も行っている。単に形状を再現するだけでなく、強度や中身、重心を計算することで、3Dプリントにおける最適化を図っている。

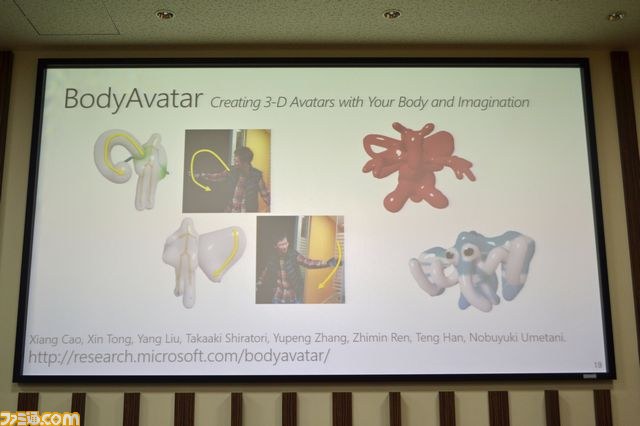

Kinect センサーとBluetoothを使った“Body Avatar”という研究成果も披露された。これは、Kinectを使って3次元アバターを作るというもので、形状や色、質感もKinectを使って、直観的に作ることができるというものだ。

“BodyAvatar”(英語)

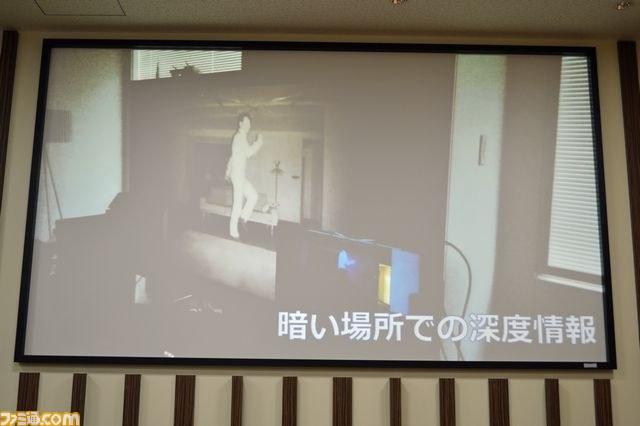

最後は、新型Kinectセンサーの機能についてのプレゼン。骨格のトラッキングは精度が上がったほか、新たに体の部位や手の向きを感知し、表現することができるようになった。体をひねったり、手のひらを返すといったことも表現できるわけだ。さらに、暗い場所での深度情報は赤外線センサーにより格段にアップし、表情もきちんと認識していた。また、重心をかけた足のほうが赤く表示されたり、パンチモーションの加速度を認識・表現することも可能だ。この新型Kinectセンサーは、開発者向けに配布が始まっているが、希望者が多く、1月末には500人の追加募集も行うとのことだ。

加治佐氏は、「マイクロソフトが“デバイス&サービスカンパニー”へと大きく変わっていく過程で、開発部門も開発の方法自体を大きく変える必要がある。3月には“TechFest 2014”を開催し、最新の研究成果はWebでも公開する予定です。また、新しいKinectでは、もっとおもしろいことができると思っています」と語り、説明会を締めくくった。