夢のプロジェクトはどのようにして実現したのか?

2013年7月31日にウェーブマスターより『セガ SG-1000 30th アニバーサリーコレクション』がリリースされた。セガ初の家庭用ゲーム機“SG-1000”の発売30周年を記念して制作された本作は、 “SG-1000”とその後継機“セガ・マークIII”、さらに“マスターシステム”で発売されたゲームソフトのサウンドをCD4枚に収録したサウンドトラックだ。

[関連記事]

※音楽CD『セガ SG-1000 30th アニバーサリーコレクション』発売決定 マスターシステムまでのゲームサウンドを収録

まあ、往年のセガファンなら感涙にむせぶこと間違いなしの音楽CDだが、「この企画が通った経緯を聞きたい!」と編集部員が思ったのも無理からぬところ。そこで、ファミ通.comでは、本プロジェクトを企画したウェーブマスター プロデューサー辻坂健次氏と、セガ 第三CS研究開発部 プロデュースセクション プロデューサー奥成洋輔氏にインタビュー。『セガ SG-1000 30th アニバーサリーコレクション』が実現に至るまでの経緯を聞いた。

“ハード発売30周年”なんていう絶好の機会を逃したらもったいない!

──30周年記念とはいえ、ニッチな題材の企画がよく通ったなというのが正直な印象です。

辻坂 (笑)。ウェーブマスターとしては、長い歴史のあるセガのゲーム関連コンテンツをちゃんと押さえていきたい、という姿勢がおおもとにあります。どうしても歴史の中に埋もれやすいSC/SGシリーズなんかは、“ハード発売30周年”なんていう絶好の機会を逃したらもったいない、というわけで企画しました。

──社内でSC/SGシリーズ時代を知る方はいらっしゃるのでしょうか。

辻坂 正直、ここまで古い時代をリアルで知っている人間はあまりいません。ただ僕がもともとニッチな、アーカイブ的なコンテンツを多く扱っているので、「お前が言うのならそういうニーズがあるんだろうね」という感じで認識されています。

──辻坂さんは当時、SC/SGシリーズのユーザーだったのでしょうか。

辻坂 SG-1000は「デパートの玩具売り場にあるもの」という認識でしたね(笑)。僕が初めて買ったセガコンシューマハードはマークIIIでした。つぎのマスターシステムも買っているんですけど、当時はわざわざ古いハードへはいかなかったですね。ただ、SC/SGシリーズのゲームはアーケードの移植作が多かったし、マークIIIでも起動することができたので、ソフト自体は喜んで買い漁っていました。

──マークIIIが発売された1985年当時は、SC/SGシリーズと同時期に発売されたファミコンが全盛期を迎えたころですが、なぜマークIIIに興味を?

辻坂 友だちの家で『北斗の拳』(※1986年発売)を見たからです。とくに1面のボス、シンを倒すときの北斗百裂拳がとんでもなく凄かったので、そのまま買っちゃいました。

奥成 僕もマークIIIからなんですけど、きっかけは同じく『北斗の拳』と、ほぼ同時に出た『ファンタジーゾーン』(※1986年発売)の移植版ですね。本体と同時に『ハングオン』が発売されたときは「遊ぶならアーケード筐体でしょ」って思っていたんですけど、『ファンタジーゾーン』を家で遊べる魅力には抗えませんでした(笑)。SG-1000は、隣の家の子が買っていたんですよ。その子が持っていた『ピットフォールII』にめちゃくちゃはまりまして、家に通い詰めてクリアーしました。そのときに古いソフトもさんざん遊んで「『シンドバッドミステリー』おもしろいね」とか「標準コントローラーだと『コンゴボンゴ』はまともに操作できないね」(笑)といった形で思い入れができました。

音楽性半分、思い出半分のセレクト

──アルバム収録タイトルのセレクト作業は?

辻坂 僕と奥成さんでやりました。今回は、セガ名義のオリジナルタイトルであることをセレクトの大前提としました。

奥成 収録タイトルを絞る上でメジャーなものから選んでいくと、必然的にそうなるんですよ。最初に辻坂さんからもらったリストには、今回収録されている曲数の約3倍の量がありました。ただ、それを全部入れるとなると、CD10枚組くらいのボリュームになることが早い段階でわかりまして(笑)。

辻坂 「じゃあこれでどうでしょう」、「アーケード移植タイトルばっかじゃん!」といったやりとりが何度か行われて、現在の形に落ち着きました。

奥成 ファン視点で選んでいる部分が多いですね。僕らも当時はいち学生だったので、ゲーム自体やBGMが強く印象に残っているものを優先しています。だから、別企画のサントラですでに収録されているタイトルに関しても、音楽性半分、思い出半分ということであえてセレクトしている部分はあります。

──具体的なレコーディングの方法を教えてください。

辻坂 専用のサウンドテスト用ロムを作って、それを実機で鳴らすという形をとりました。実機からの収録は、ウェーブマスターのゲームミュージックCDはマストなので。今回はマスターシステムをメインで使って録りました。

──ハードによって、音の鳴りかたに微妙な違いは生じないのでしょうか。

辻坂 そうですね。SC/SGシリーズはPSG音源チップがむき出しでボードに乗っているんですけど、マーク3以降は、カスタムチップの中に同じサウンドを再現できる機能が入っています。マスターシステムにしたのは、出力時のノイズがもっとも少なかったからです。

──マスタリングの際に、音にエフェクトを施したりは?

辻坂 音の加工はしていませんね。エフェクトとは違いますが、FM音源対応ソフトをそのままマスターシステム本体に挿すと、サウンドが強制的にFM音源で再生されてしまうので、マスターシステムに挿してもPSG音源バージョンで再生されるよう改造したロムを用意したりはしています。

念願のあの曲、この曲が収録されるまでの険しい(?)道のり

──おふたりのオススメの収録タイトルを教えてください。

奥成 いちばんこだわったのは『BLACK BELT』ですかね。

辻坂 大人の事情もありまして(笑)、収録候補から消えてはまた復活し……をくり返しました。

奥成 『BLACK BELT』は、国内でリリースされたマークIII用アクションゲームの海外移植版なんですけど、BGMもけっこう違ったりして、別物のゲームになっています。今回はその“国内バージョン”の音源も同時収録しています。曲の収録順は国内バージョンベースです。我々自身、そこからセガコンシューマゲームに本格的にハマった経緯もあるので、「何としてもあの音楽を入れたいね」という思いがありました。

辻坂 あと、僕の小さなこだわりとしては『SDI』を収録できたことですね。以前所属していた某レコード会社で、コンシューマゲームのボックスCDを製作したときに、『SDI』を収録しようと思っていました。ところが、デモBGMをどうしても1ループぶんとれなくて、泣く泣く収録を見送った記憶がありまして……。

──デモの尺が、BGM1ループぶんの尺よりも短いということですか?

辻坂 そうです。BGMデータはちゃんとプログラムされているんですけど、当時は技術的な問題がいくつかあって、データを抽出することができませんでした。今回はそのあたりがクリアーになったので、できるならやってしまおうと。

──『SDI』のほかにも今回ならでは、といった要素はあるのでしょうか。

奥成 過去に手掛けた別企画のアルバムのときに「こうしておけばよかったな」という部分をカバーしています。たとえば『ファンタシースター』には、スーズフルートという脱出アイテムがあるんですけど、それを使ったときに、パルマのフィールド移動BGMが1フレーズ流れるんです。以前リリースした『ファンタシースター ファーストシリーズ・コンプリートアルバム』では未収録でしたが、今回はFM音源だけではありますが、こちらも収録しています。

曲順や収録構成に関しても、独自の試みを行っています。『アフターバーナー』のBGMは、過去にリリースされた『AFTER BURNER 20th Anniversary Box』では、アーケード版準拠の曲順で収録しているのですが、実際のところマークIII版は、各BGMの使われどころが全然違うんです。たとえば“アフターバーナー”という曲はアーケード版では3面からのBGMですけど、マークIII版ではボス(グラントノフ)戦のBGMだったりとか。今回はちゃんとマークIII版準拠で曲を並べて、途中に戦闘機の発進音とか給油時の着陸の音なども入れて、プレイの雰囲気を再現しています。この時代のゲームミュージックは、純粋に音楽としてのおもしろさももちろんあるんですけど、現在聴く際には“思い出の追体験”という側面も無視できないので。

辻坂 『コンゴボンゴ』も、2面で水に落ちてミスしたときの効果音を入れましたね(笑)。

奥成 曲間の効果音収録に関してはユーザーさんごとに好きずきあると思いますが、BGMにかぶらない状態で収録するぶんには許してもらえるかなと。

当時のセガファンの心を揺さぶるアレンジバージョン

──4枚組の最後に収録されているアレンジ曲が、ファンの間でも話題になっています。こちらを収録された経緯や意図を教えてください。

辻坂 当初はオリジナル音源をまとめたものだけで、アレンジ曲はできたらいいけど無理だろうと思っていました。ところが、奥成さんがあれよあれよという間に話を進めまして(笑)。

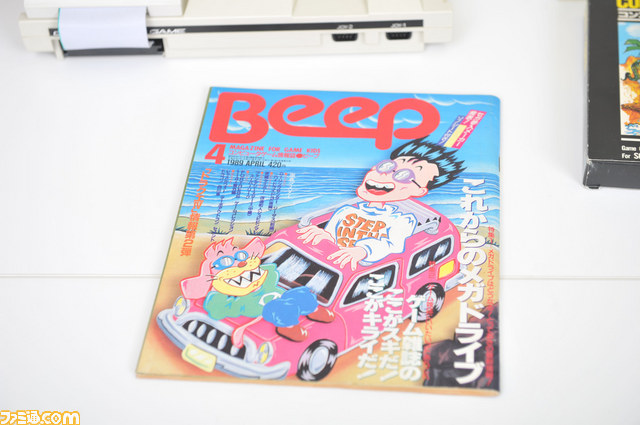

奥成 今回アレンジ曲をお願いした高西圭さんは、1980年代に発行されていたゲーム情報誌“Beep”(※日本ソフトバンク刊。現・ソフトバンククリエイティブ)の付録ソノシート用に、ゲーム音楽のアレンジを提供されていた方です。

私自身、高西さんの音楽家としての活動は、“Beep”の休刊以降、途切れ途切れでしか追えていなかったのですが、今年になって高西さんがTwitter上に突然現われて、“Beep”のソノシートに収録された『チェイスH.Q.』(※タイトー)と『サイバリオン』(※同)のマスター音源を公開したんです(⇒こちら)。メーカーさんの許可を得て。いままでソノシートでしか聴いていなかった曲を極めてクリアーな音質で聴けたことで、当時の“Beep”愛読者が盛り上がったんですね。

エンターブレインさんの媒体であまり強調するのも気が引けるのですが(笑)、“Beep”は他誌よりもセガゲームの情報を多めに扱っていたことで、当時のセガファンにとっては重要な雑誌のひとつでした。

──私も当時は読者のひとりでした。“Beep”ファンとセガファンは、かなりの割合で被っていた印象があります。

奥成 で、私が高西さんをフォローしてから半月後くらいに、Twitter上で『激おこぷんぷん丸』が瞬間的にブームになったんです。『激おこぷんぷん丸』というのは、元々は若い子のあいだで使われていたスラングです。それを誰かが「ファミコンゲームのタイトルみたいだね」とツイートしたのがきっかけで、それっぽいタイトル画面やパッケージ、BGMがネット上に一気に公開されました。とくに最初に音楽として公開された“タイトルBGM”は、元ベイシスケイプで現在M2所属の並木学さんが作られたのです(⇒こちら)。そこに高西さんがさっそうと現われて(笑)、タイトル曲と1面の曲(※作曲:サカモト教授)のアレンジバージョンを公開したんです(⇒こちら)。そのアレンジについて、高西さんは「1985年くらいを想定し、当時の楽器音源をプラグインで導入して作った」とコメントされていました。私が高西さんと“再会”してからの一連の出来事を通じて、「この人は昔の音楽にも思い入れがあるんだな」との確信を持ちました。

先ほどの並木さんは、ファミコン初期のころのゲームはこれくらいの総メモリ容量だから、サウンドに割けるのはこのくらい、さらにその中でタイトルBGMを作るとしたらこんな感じになるだろう……という部分までこだわって、『激おこぷんぷん丸』のタイトルBGMを作曲されたそうです。会社の三時のおやつタイムに(笑)。高西さんのアレンジコンセプトも並木さんと同じだったんですよね。それならばと、今回こういう企画があるんですけど参加していただけますかと、高西さんへダイレクトメールを飛ばして、紆余曲折を経て実現に至りました。

辻坂 今回も「ソノシートの収録時間は片面6分半」など、細かい設定をされた上でアレンジ曲を作っていただきました。

奥成 『BLACK BELT』と『阿修羅』でA面、『アフターバーナー』でB面。『ファンタシースター』はもう1枚のA面……という想定が、イメージが膨らんじゃって、片面の収録時間をオーバーしてしまったそうです。けど、まあそこはいいじゃないですか(笑)。今回、僕が最初に高西さんにお願いしたのは、「現在の高西さんではなく、“Beep”の付録ソノシートを作っていたときの高西さんにお願いします」ということなんです。

辻坂 作曲者さんにとったら失礼な話なんですよ。古い時代のものを、いま作ってくださいと言うんですから。はじめのうちは難色を示されていたんですけど、奥成さんがまあ熱いラブコールを送り続けまして。

奥成 当時、高西さんはなぜかセガのゲーム音楽のアレンジを一度も担当していないんです。なので、「もし“Beep”が続いていて、いよいよセガのゲーム音楽をアレンジすることになったら」という設定でお話を進めさせていただきました。最終的にはご快諾いただいて、“Beep”が休刊した1989年当時、ご自身が持っていた楽器のプラグインを使って、当時のセンスを想定して作っていただきました。

辻坂 よろしくお願いします、となった翌日に、1曲できたっておっしゃってきましたからね。交渉中もコンセプトは考えられていたみたいです。

奥成 高西さんの当時のアレンジの傾向として、オリジナルファンが喜びそうなストレートなアレンジと、元の音楽とは雰囲気が違う、でも音楽としておもしろい変化球タイプを出してくるんです。今回も変化球タイプのものが入っています。

──マスターアップ版を聴いたおふたりの感想は。

辻坂 大満足ですね。「こうくるんだ」っていうのが正直な感想です。たしかに“Beep”のソノシートだっていう感触があって、気持ちが一気に80年代に戻れましたね。

奥成 思った通りと言うか、思った以上でした。ソノシートの収録時間内にわーっと押し込まれていて、聴くと「ああ、もう終わっちゃった……!」っていうあのドキドキ感が、ちゃんと再現されているんです。

“SC/SGシリーズ30周年”というタイミングだからこそ価値のあるサントラ

──ゲーム音楽自体、さまざまな制約の中での試行錯誤によって作られている音楽ですが、そういう意味で高西さんのアレンジバージョン収録は、大きな意味を持っているのではないかと思います。

奥成 今回の30周年というのは、単なる区切り以上の意味があるんです。高西さんとはマスタリングの際に初めてお会いしたんですけど、「もし10年前だったら、今回のような仕事は請けなかったんじゃないですか?」と尋ねてみたんです。そうしたら「絶対受けなかった。怒っていたかも」とおっしゃっていました。しかし、現在に至るまでには、SC/SGシリーズ発売30周年というタイミングに象徴された時間の経過があって、高西さん自身、その中で、過去の作品を自分の歴史の通過点として客観視できるようになったんだと思うんです。それは聴く側の僕たちも同じで、ゲーム音楽を聴きながら30年前当時のこと──熱中していたゲームのこと、いっしょに遊んでいた友だちのことを思い出すタイミングとして、とても相応しいのではないかと。今回、高西さんのアレンジが最後に入ることで、この企画が結実したというか、コンセプトをとてもわかりやすく提示できた思いがあります。

──最後に、このサントラ発売を楽しみにしている、またはこのサントラが気になっている読者の皆さんにひと言お願いします。

辻坂 買ってください(笑)。30年前を思い出しながら聴いて、涙を流してください。これが売れたら、今回収録できなかったタイトルをまとめた“第2弾”の可能性も出てくるので。もともと小さいコンセプトの商品なので、ニーズがあれば続ける、なかったら今後このコンセプトのものは出さない……というフットワークの軽さを生かせるんです。

奥成 これまで、バーチャルコンソールで往年のセガのゲームを120タイトル以上出しているんですけど、たとえばあれを全部買ってもらえば思い出でおなかいっぱいにはなれるでしょう(笑)。ただ、ゲームをひとつひとつじっくり遊ぶ時間は、当時リアルタイムで遊んでいた年代の方ほど取りにくいでしょうし、バーチャルコンソール化すらしていないSC/SGシリーズ用のゲームって、いまもう一度お金を払って楽しめるかという点で難しい部分があるタイトルが多いのは確かです。そういうときにサウンドトラックっていいなと思うんです。また、アーケードメインでセガのゲームを遊んでいた方も、ファンキーK.H.とかHiro師匠といったスタッフが手掛けていた初期コンシューマゲーム用の曲をまとめて聴ける機会でもあるので、ぜひ手にとって聴いてください。

──本日はどうもありがとうございました。……それにしても、自分自身、40歳を過ぎても当時のゲーム音楽を好んで聴き続けているなんて、不思議な気がします。

奥成 少なくとも『コンゴボンゴ』を必死にやっていた当時、30年後にこのゲームのBGMが収録されたサントラが出る未来は想像できていなかったでしょうね(笑)。

(インタビュー・構成/戸塚伎一)