不覚を取り殺されたアカモト将軍は、死者の岸に流れ着く……

日本マイクロソフトから2013年1月30日に配信された、Xbox 360用ダウンロードソフト『Skulls of the Shogun』のプレイインプレッションをお届け。パッと見は、ここ数年流行りのフラッシュ風アクションゲームのようだが、中身は立派なシミュレーションゲームだった!

ゲームのメインとなるストーリーモードは、本作の主人公たる“アカモト将軍”が、謎の人物に背後から刺されるシーンからスタート。死後の将軍は、そのまま“死者の岸(Shores of the Dead)”へと流されてしまう。次期大将軍といわれていたのも生前のお話で、かつての威光はどこへやら。岸に着くなり、他国で将軍をやっていたという骸骨に「おいそこの! あの世への行列は右側だ。グズグズするな!」とケンカを売られてしまう。

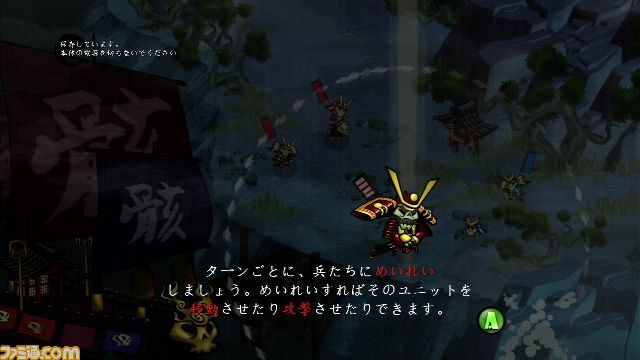

敬意もなく、突然斬りつけてきた無礼さに激昂するアカモト将軍。ケンカを売って来た元将軍の骸骨は弱っちく、文字どおり鎧袖一触。それを見ていた周囲の骸骨の数名(?)が「あっしらも仲間にしてください!」と配下としてはせ参じてくる。ここからしばらくチュートリアル的な展開が続くが、どれも簡単なのでさくっと進めてしまうといい。

基本操作はとっても簡単 ~シンプルイズベストで奥深い!~

コントローラーは、左アナログスティックがキャラクターの移動と選択、方向パッドがユニット選択、Aボタンが命令(決定)、Bがキャンセル、Xが攻撃、Yが食べる・とりつく、RBが情報画面、LBがターン終了。

基本ルールは、画面上にある命令書の数(5個)まで自軍ユニットを動かし、敵を倒していくというもの。移動は、ユニットを指定すると“行動範囲”を示す白い円が表示される。移動すると円が縮小されていくが、これは続けて攻撃を行なったときに残る移動力を現している。のちに触れるが、本作は“攻撃後に余力で行なう移動”が、地味に大切だったりする。

Xボタンを押すと、攻撃範囲が表示される。範囲内に敵ユニットがいるときは、続けてXボタンを押せば自動で攻撃してくれる。ただし、攻撃範囲は赤い色と外周のオレンジ色にわかれている点に注意。外周のオレンジ色は命中率がやや低くなり、数字で示された確率以上にはずれる印象がある。状況にもよるが、攻撃は、つねに赤い範囲で確実に狙ったほうがいいだろう。

敵を攻撃すると反撃でダメージを受けるが、当然ながら反撃ダメージはビビたるもの。ユニットの体力は付属する旗に示されており、体力が残り少ないユニットは反撃などで倒されないよう、つねに気を配っておきたい。

ユニットは、主人公の“将軍”のほか、高防御力ながら移動範囲が狭い“歩兵”、攻撃力と防御力は平均的だが移動範囲が広い“騎馬”、遠方の敵を攻撃できるが防御力が弱い“弓兵”の4種類がある。アカモト将軍は攻撃力、防御力ともに高いが、倒されると即ゲームオーバー。

本作では、ダメージを受けたユニットが“あとずさる(ノックバック)”ことがあり、崖など地形の端にいる敵ユニットを攻撃して落とせば、残り体力に関わらず一発で倒すことができる。歩兵、騎馬、弓兵の順にノックバック距離が長く、マップによっては非常に役立つテクニックとなっている。

これを防ぐのが“まもりの陣”と呼ばれるシステムで、ユニット同士を接近させると“赤いエフェクト”が発生。ユニット同士がスクラムを組み、ノックバックを防いでくれる。3体以上を並べて“まもりの陣”を作り、その背後から弓で攻撃するといった戦法も有効だ。

倒されたユニットの大半は“ドクロ”を残す。敵ユニットのドクロは、攻撃する代わりに、Yボタンで“食べる”ことが可能。ドクロを食べたユニットは、体力が3回復するうえに、最大体力が2上昇。ドクロを計3つ食べたユニットは“悪鬼”となり、ターンごとの行動回数が1回増える。状況によっては狙いづらいかもしれないが、可能であれば積極的に利用すべきフィーチャーだ。

特殊ルールでは、地形に“とりつく”というものがある。とりつける地形には、たてもの(やしろ)や田んぼがあり、どちらも1ターン以上とりつくことで、自軍の所有を示す炎マークがつく。田んぼを所有していると1ターンごとに米収入があり、これまた所有しているやしろで味方ユニットを購入できるようになる。どちらも発見したら即確保したいところだが、とりついている最中に攻撃されると反撃できない点に要注意。

やしろには、歩兵、騎兵、弓兵以外にも“妖怪系ユニット”を呼べるものがある。味方を回復できる“ばけギツネ”、攻撃が得意な“火トカゲ”、風や嫌がらせ系の術が使える“カラスてんぐ”など、どれも非常に強力なものばかりだが、出現したやしろに敵ユニットがとりつくと、そこに紐付けられた妖怪ユニットも消えてしまう。

テンポよく楽しめる秀作 ~初心者から上級者まで幅広く対応~

本作最大の特徴は、なんといっても“とっつきやすさ”と“遊びやすさ”だろう。敵味方ともに、“1ターンに動かせるユニットが最大5個”という絶妙な制限により、つねにテンポよくゲームが進行していく。初心者は言うに及ばず、中・上級者も快適に遊べる作品として、十二分に視野に入ってくると思う。

シミュレーションの命ともいえる“ゲームバランス”も絶妙に練られており、劣勢をくつがえすべく、“限界まで知恵をしぼる刺激に満ちた戦い”の連続で、こういった作品にありがちなパワープレイが一切通用しない。米という生産要素も適度なふり幅となっており、じつにいい感じ。ステージを進めるたびに「これどうやってクリアーするの?」というハードルがぐんぐん上がっていくが、限られた戦力を工夫すれば、必ず突破口が見えてくる。

ユニットが重なったときの視認性など細かい難点はあるが、「そんなの重箱の隅レベル」といいたくなるほど全体の完成度は高い。「シミュレーションは心底苦手」という人にはおすすめしづらいが、逆に思考型ゲームが好きな人にとっては「こういうのを待っていた!」と、ガッツポーズ間違いなしの秀作。シミュレーションというジャンルに少しでも興味がある方は、ぜひこの機会にプレイしていただきたい。

■筆者紹介:豊臣和孝

フリーライター。ここ10数年はWebゲーム媒体メインで執筆中。『Skulls of the Shogun』は、シミュレーションゲームに不慣れな人はちょっとキツイかもしれませんが、攻略ポイントになる要素も、最初のうちはかなり限定されているので、そのへんを突破口にがんばっていただければと思います。

Skulls of the Shogun

| メーカー | 日本マイクロソフト |

|---|---|

| 対応機種 | X360Xbox 360 |

| 発売日 | 2013年1月30日(Xbox LIVE アーケードにてダウンロード配信) |

| 価格 | 1200マイクロソフトポイント |

| ジャンル | アクション&アドベンチャー、戦略&シミュレーション |