全国4千万のパロディ好きに捧げる最高のボンクラゲーム

Vblank Entartainmentのインディーゲーム『Retro City Rampage』のプレイ・インプレッションをお届けする。なお、遊んだのはGOG.comで販売中のPC版。本作のPC版はSteamでも発売中のほか、日本からの購入はできないようだがPlayStation Networkでもプレイステーション3版が配信中。同じく日本から購入可能か不明だが、Xbox LIVEアーケードやPlayStation Vita版も予定されている。

本作を開発したのは、インディー開発者のブライアン・プロビンチアーノ氏。なんとアートワークと音楽以外のほとんどをたったひとりで作り上げ、宣伝や配信プラットフォーマーへとの交渉なども個人で行なっている。

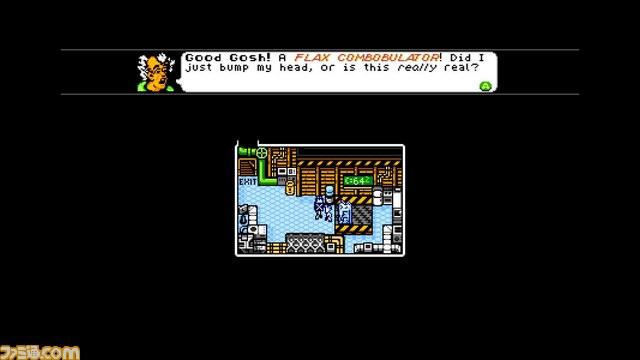

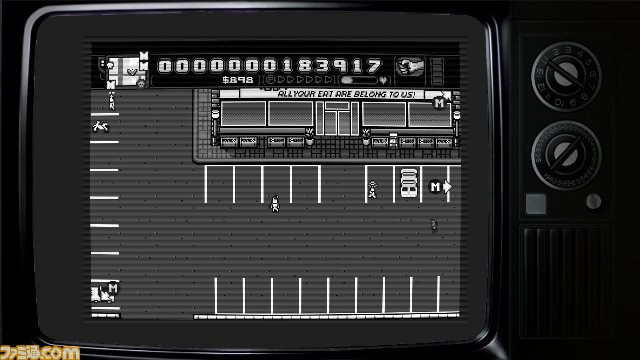

その内容をぶっちゃけて言ってしまうと、8bitスタイルにした『グランド・セフト・オート』。実際本作は、当初『グランド・セフト・オートIII』のデメイク(リメイクではHD化などを行うが、その逆、8bitスタイルで作り直すことなどを指す)として制作がスタートしている。

舞台となる街の“Theftropolis”という名称や、人の家に侵入してテレビを“お借りして”売り飛ばせる金策システム(GTAサンアンドレアスを思い出されたし)にも、その名残りや、本作が捧げる『GTA』への愛を感じ取ることが出来る。

しかし、それだけじゃない。デメイクとしての本作が一回ポシャり、時間をかけて単独作品とする過程で、本作はありとあらゆるパロディとオマージュを詰め込みまくった2Dオープンワールドゲームへと変貌を遂げたのだ。

元ネタいっぱい胸いっぱい

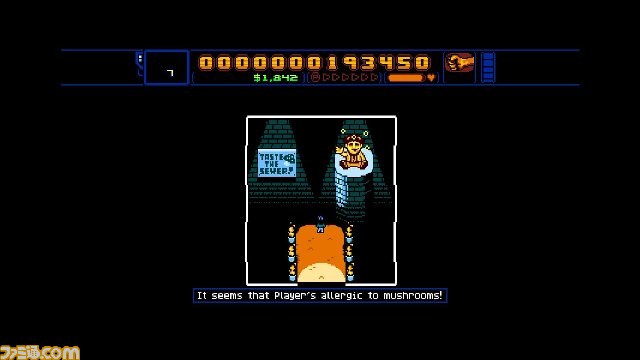

おヒゲの配管工? もちろん出てくる。あるミッションでどう考えてもあの人だなぁってのが出てくるし、土管に入って地下ステージに突入なんて表現もあるし、レッドやグリーンの帽子も売ってるし、そもそも主人公の“Player”は、ジャンプして踏むことで人を倒せる。ちなみにこの主人公の名前、誤植などではなく、実際そう呼ばれているのだから仕方がない。

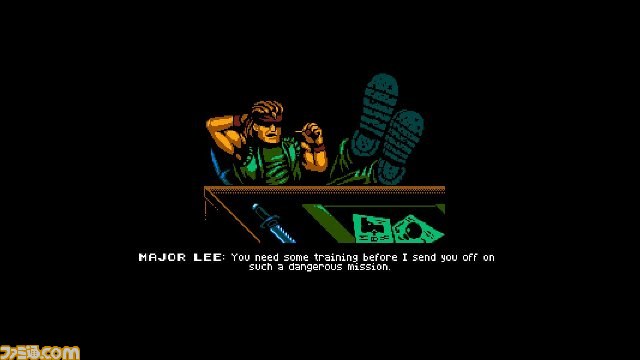

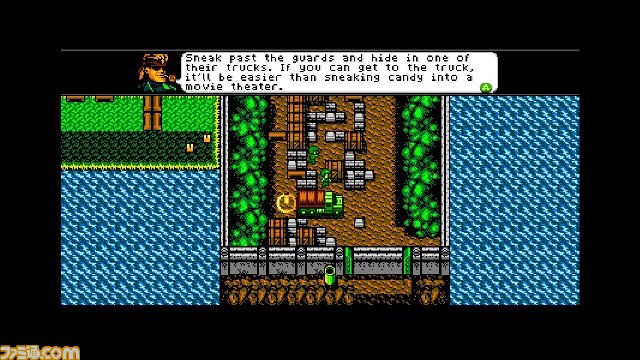

伝説の傭兵? もちろん出てくる。段ボールを愛するあの人は、Playerに戦闘の基礎を教えてくれる偉大なお方だ。ちなみに本作、カバーリング動作もあるし、それを活用して壁に隠れてスニーキングすることもある。まぁ、このステージの後半はあんまりスニーキングせず、『戦●の狼』っぽくドンパチやることになるんだけど。

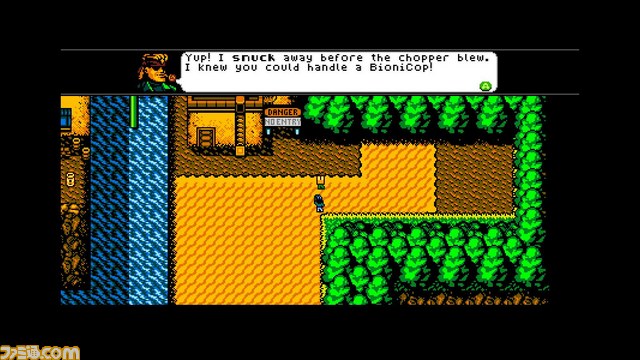

そんな具合に、“元ネタ”を挙げていくとキリがない。どうにも緑色の服を着た尖った耳の人が活躍するアクションぽい戦闘もあるし、“新聞少年”としか言いようがない配達ミニゲームもあるし、ぐいーんと伸びるアームで攻撃する、何だかバイオニックな武器もあるんですよ、元ネタはトップシークレットなので総統以外には言えませんが。

そんなわけで、なんでも吸い込むピンク色のアイツっぽい絵柄なスロットマシーンや、蛇行する道をバイクでかっ飛ばす気分はマッハなライダーシーンなんかも「元ネタ、アレじゃね?」って気になってくる。そして多分、実際にそうなのだ。

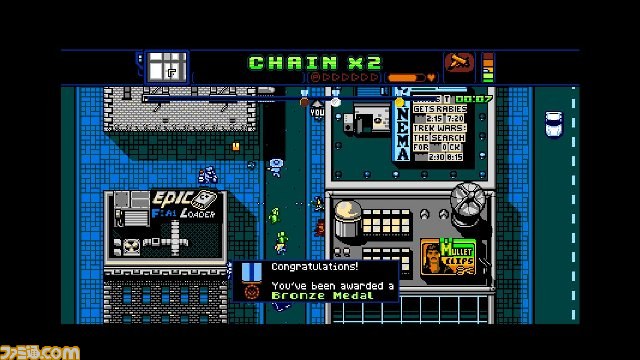

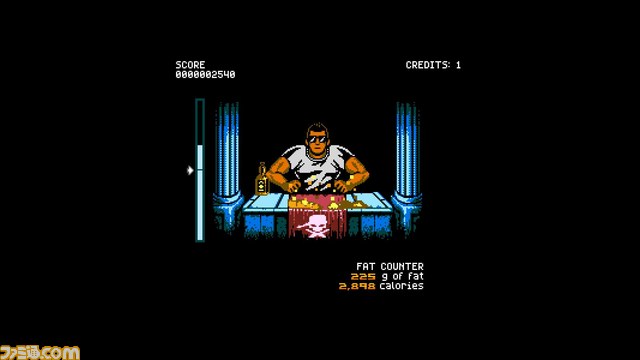

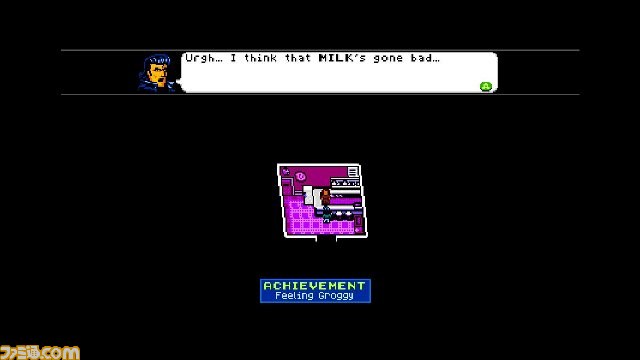

でも、レトロゲームだけじゃない。ビースティーボーイズの「Sabotage」のPVや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』へのオマージュも出てくるし、インディー開発者仲間のフィル・フィッシュ(『FEZ』開発者)やジョン・ロメロ(FPS神)なども同業のよしみでカメオ出演。業界ネタなら、米メディアDestructoidのマスコットキャラクターや、『マインクラフト』はアバターのひとつになっているし、『Super Meat Boy』や『Bit Trip』シリーズはミニゲームに組み込まれてる。ついでに超高カロリー飯を作るネタクッキング番組“Epic Meal Time”もカメオ出演&ミニゲーム化されている。

「そこまでやるの?」その執念が結実

とにかく、本作の80年代のユースカルチャーをひたすらネタにし続ける愛はとんでも無いレベルだ。サウンドも気合入りまくりで、各種サウンドをバリバリのチップチューンアーティストが手掛けている(ちなみにゲームスタート時のSEは片腕が銃の某メガなマンをオマージュ)。このセンスが絶妙で、超絶かっこいいのはもちろん、いかにも当時ありそうな感じになっているのが最高。「ピコピコ系」とか書いてあるアルバム買ってみたらアレンジが完全に現代のクラブサウンドになっていて「こういうの欲しいわけじゃねぇんだよなぁ」と思った経験がある諸氏も安心して燃えられると思う。

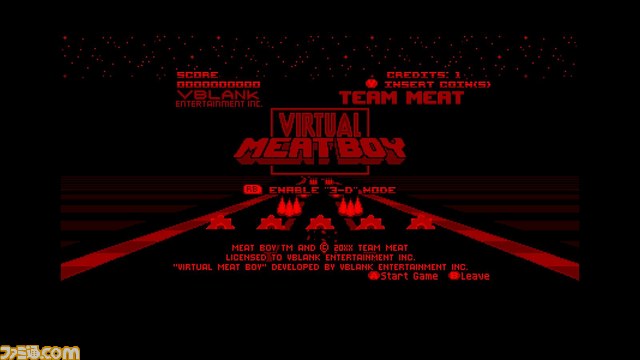

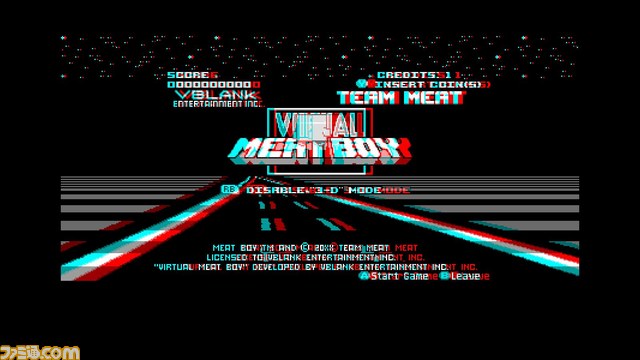

そしてグラフィック面では、昔のDOS風だったり、赤黒のバーチャル何とか風の画面だったり、ありとあらゆる画面モードを揃えまくり。遊んでいる側がバカ負けするやり過ぎ感は、発売日を延期している間にも、80年代風のCM(しかも古いビデオカセットに撮った感じのエフェクト付き)を作ってしまうほど。本作の発売を待たされ続けていた世界数千人のスキモノが「お前、それ作っている場合か」と脱力したのは言うまでもない。

総評:ピンと来たらゴー

というわけで長々と紹介してきたわけだが、パロディ映画を評価するのが難しいのと同様に、パロディゲームとしての本作もまた、正当に評価するのは難しい。「裸の銃を持つ男」とか「ホット・ショット」を取るに足らない作品として評する人に、何と言って抵抗すればいいのだろうか? 正解は多分「うるせーバカ、俺は好きなんだよ、ほっとけ」である。人はくだらないギャグの山に埋もれたい時もあるのだ。

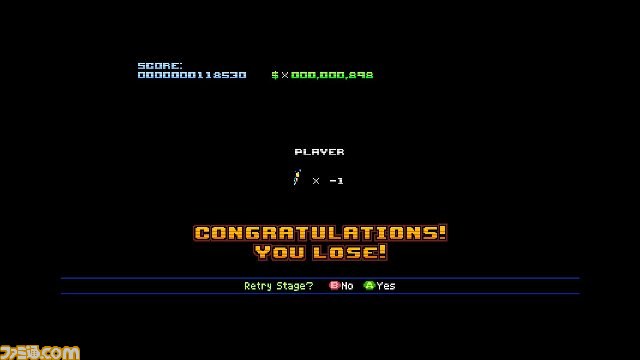

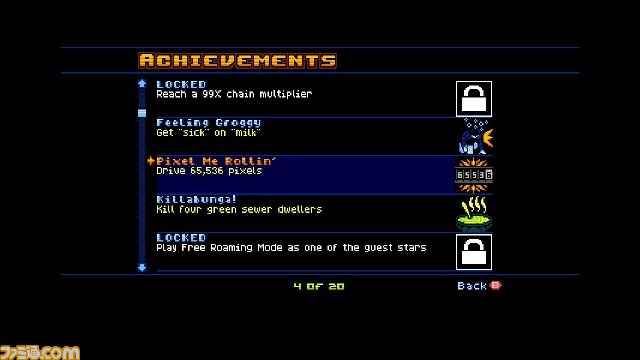

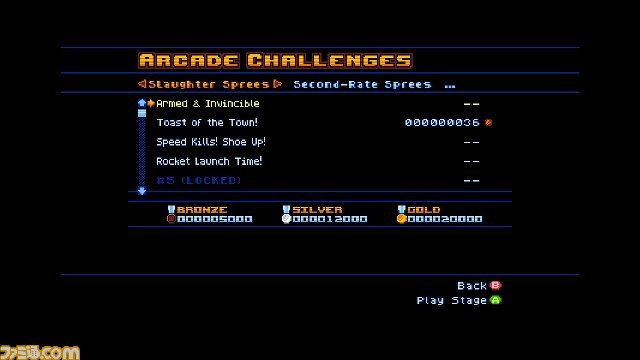

そして本作はまさにそんなゲームである。5時間ぶっ通しで遊ぶようなゲームじゃないし、今季のホリデーシーズンの名作達を放置してやるほどのゲーム史上の絶対的価値はあんまりない。でも、この8bit愛にあふれた世界にいつでも飛び込めば、いつでも何かしらの遊びが楽しめ、どうしようもないギャグの応酬に時を忘れることができる。

決して万人向けのゲームではないが、何かプレイヤーにカマそうという意欲が冗談じゃなく1ピクセルに至るまで込められていることは保証していい。もしあなたが本稿を呼んで「へぇー、おもしろそうじゃん」と思い、英語に対する拒否感があんまりなくフィーリングで解釈するガッツを持っていて、空き時間にちょっとずつさらっと遊べるゲームを探しているのなら、本作を試す価値はあると断言しよう。まぁその、安いしね。

■著者紹介 ミル☆吉村

ファミ通.comの洋ゲー脳編集者。たまーに紙の仕事もしたりしなかったり。基本的には、アメリカ各地、カナダ、アイスランド、シンガポール、中国、韓国と、世界中を飛ばされまくる人。来年のIGFアワード(GDC期間中に発表されるインディゲーム賞)を本作が取る可能性も結構あると思ってるんだけど。